メディア研究部(海外メディア研究) 松本裕美

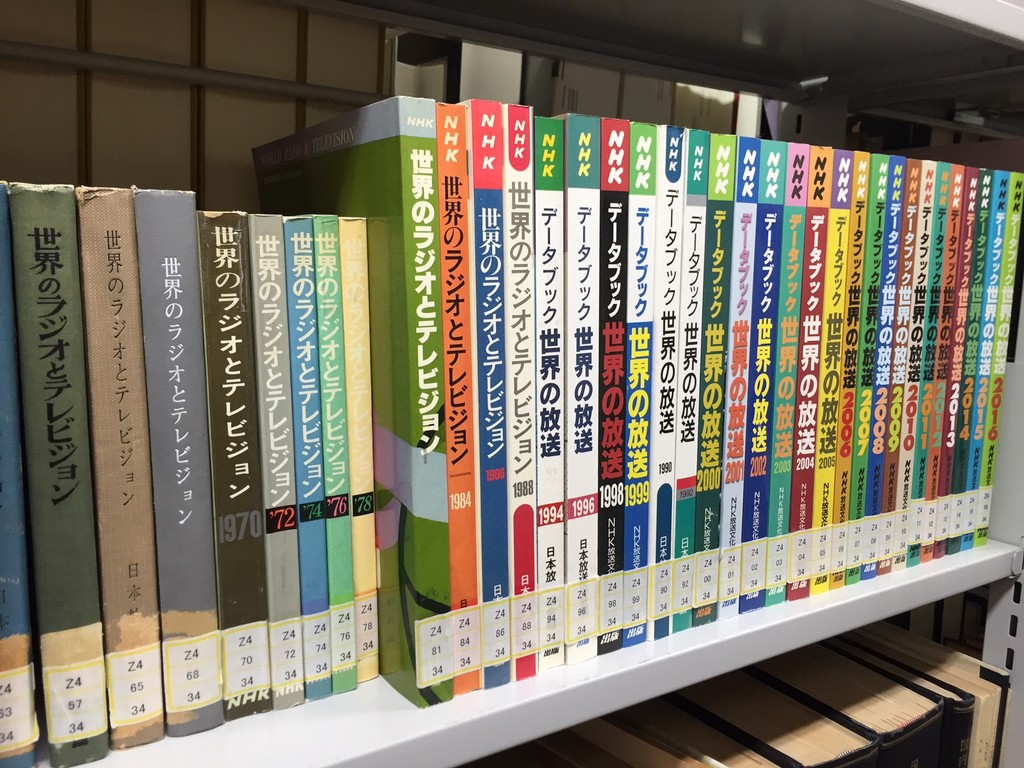

今回のブログで紹介するのは、文研が毎年刊行している『NHKデータブック 世界の放送』です。

この本は、世界の国々にどんなテレビ局やラジオ局があって、どういう放送がされているのか知りたいときに便利な一冊です。

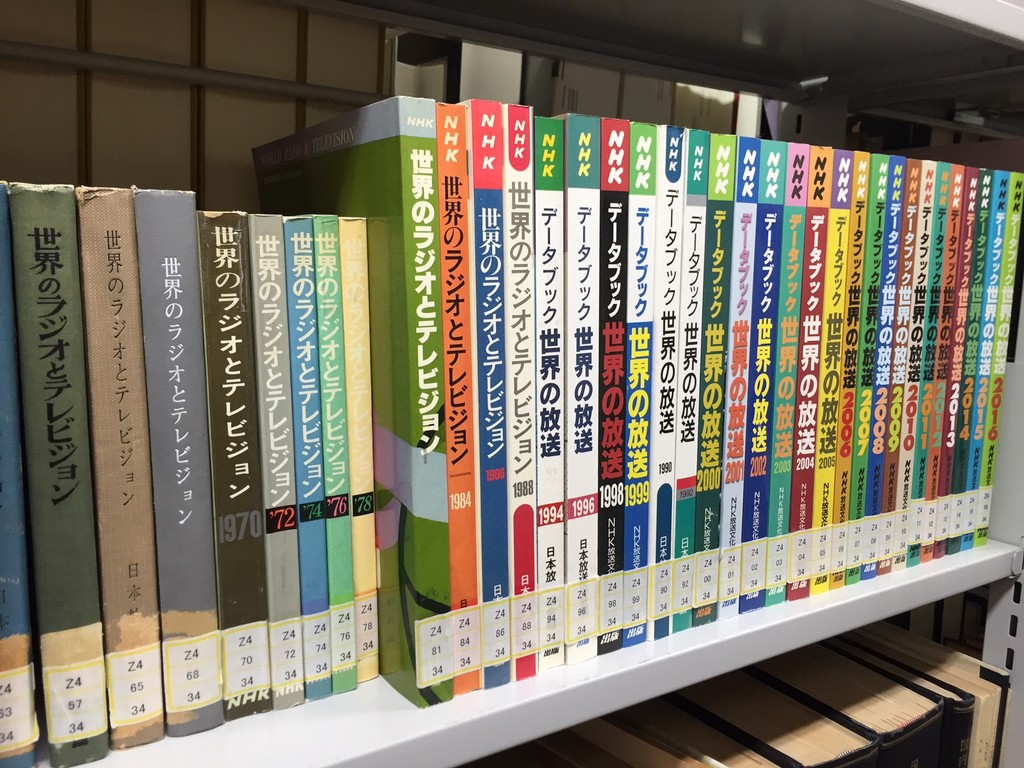

実は、この本の歴史は古くて、日本でテレビ放送が始まった1953年に遡ります。当時は「世界のラジオとテレビジョン」という書名で、毎年刊行ではありませんでした。そして対象は「アメリカ州」「ヨーロッパ」「オセアニア」「アジア及中東」「アフリカ」の5つのグループ、55の国や自治領、地域などでした。

今は「アジア・オセアニア」「ヨーロッパ」「中東・アフリカ」「北中米・南米」の4つの大きな地域グループに分けて世界の66の国と地域を取り上げています。

「文研の図書室」

「文研の図書室」

創刊時から重点的に掲載されているアメリカ、イギリス、フランス、カナダを見てみると、概況、最近の動向、放送制度…という構成で、“ちょっと知りたい”方から“放送の専門家”まで、分かりやすく知りたい情報がぎゅっとつまった感じになっています。

少しマニアックな項目もあって、本の後ろ、資料編です。「世界のデジタル放送の実施状況」や「世界の衛星デジタル放送」などで、海外のチャンネルが使っている衛星から、主要な放送関係の組織のウェブサイトも掲載されているので、自画自賛ですが、便利かなと思っています。

ちなみに創刊時には、付録として「世界テレビ正式放送国一覧表」というのが掲載されていましたが、いまこれを見ると驚きます。この1953年当時にテレビ放送を始めていた国は、アメリカ、カナダ、メキシコ、キューバ、ブラジル、アルゼンチン、イギリス、フランス、ソヴィエト、西ドイツ、オランダ、そして日本のわずか12か国しかありません!

時代の流れを感じてしまいますね。

世界の放送メディアの最新事情や歴史に興味をお持ちの方は、ぜひこのデータブックを一度読んでみてください。

『NHKデータブック 世界の放送2016』

メディア研究部 中尾益巳

文研の研究員が調査研究の成果を発表するのは、主に月刊誌の『放送研究と調査』です。私たちはこれを「月報」と呼んでいますが、「年報」もあります。こちらは正式タイトルも『NHK放送文化研究所年報』。もちろん年に1回の発行で、月報に載せきれない長期間の研究成果や、月報で発表したものの拡大版など、長編の論文を掲載しています。

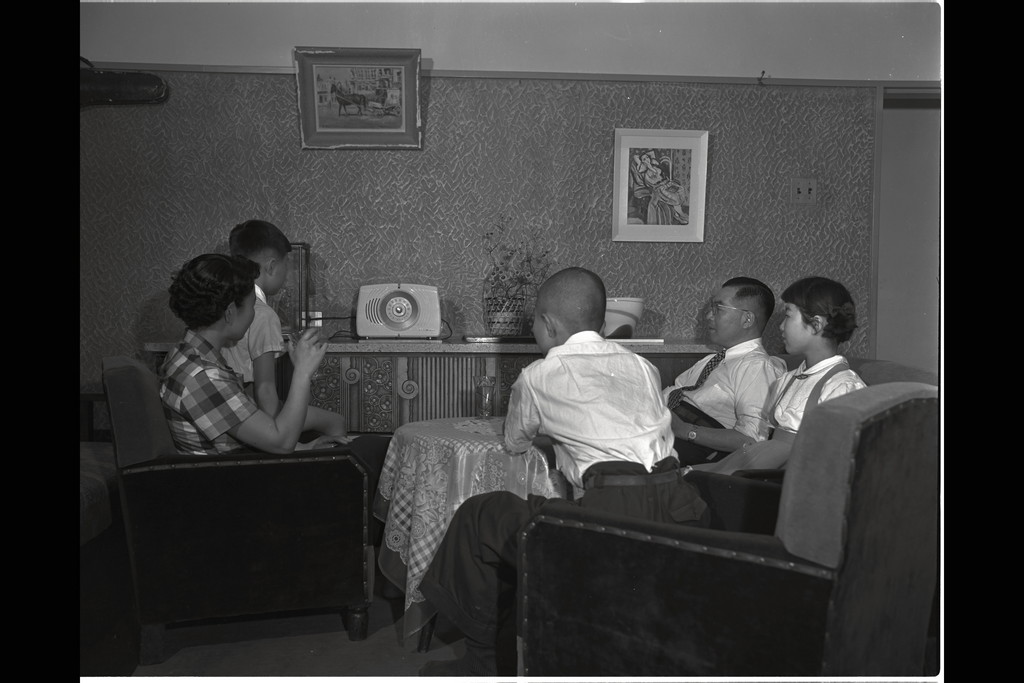

さて、今年1月に発行した『文研年報2016』は、ラジオ大特集号です。去年2015年はラジオ第一声が放送された1925年から数えて90年にあたるため、「放送90年=ラジオ90年」としてラジオの歴史、そして未来への可能性を重点的に研究しました。その論文をまとめたのがこの年報なのです。前置きが長くなりましたが、今回はその内容をちょっとご紹介します。

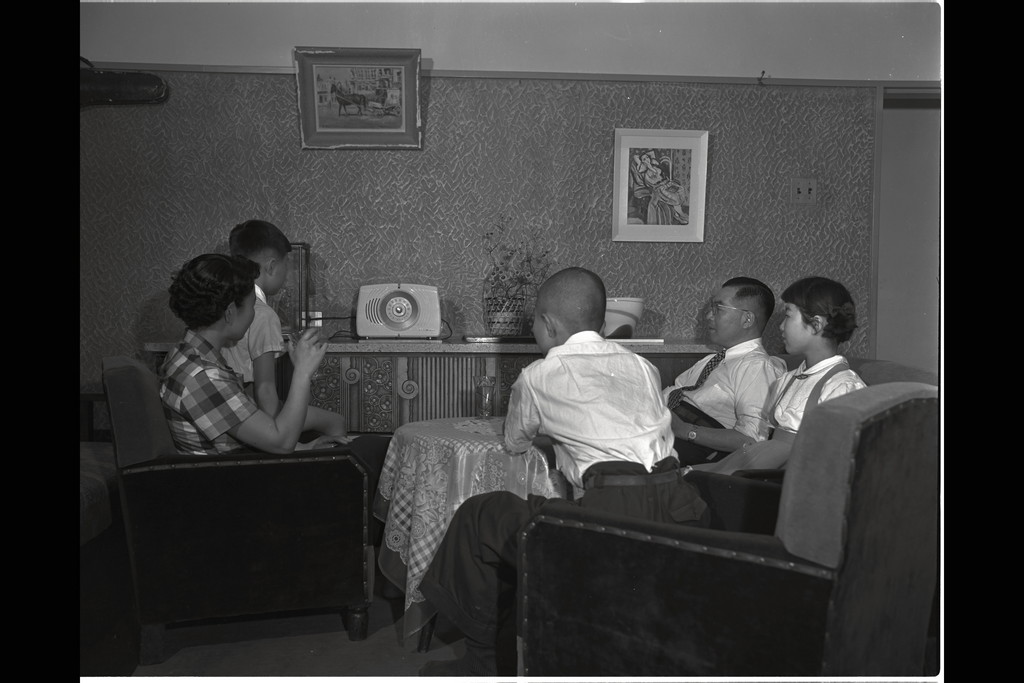

ラジオを取り囲む家族

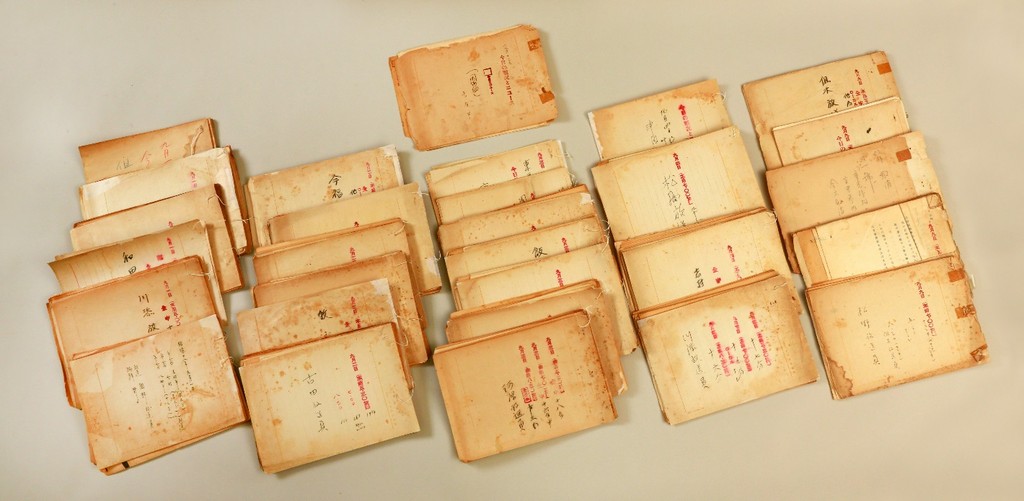

1) ニュースリードが消えた?~ラジオニュース草創期におけるリード文の成立と戦時下におけるその変貌過程~

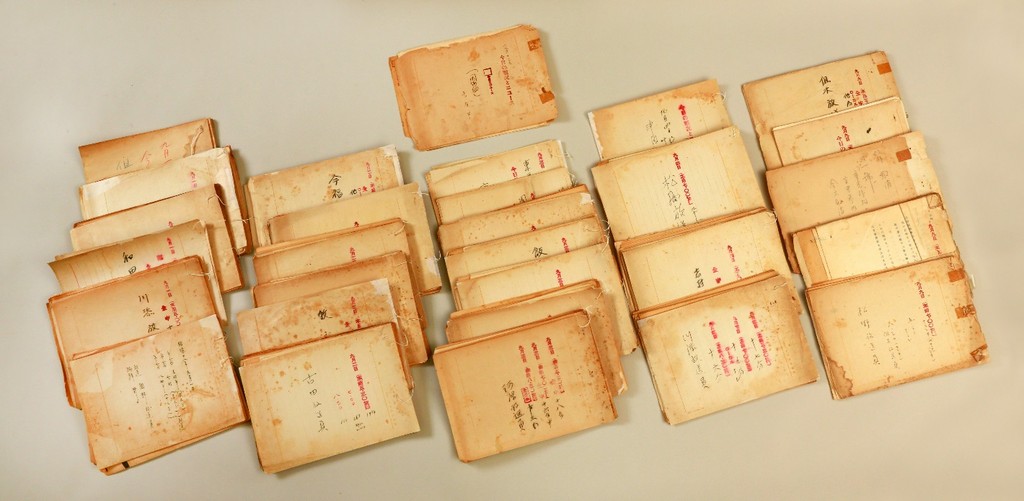

「ニュースリード(リード文)」とは、ニュースの冒頭で要点を述べる文のことです。第二次大戦時のニュース原稿や録音音声を分析した結果、日華事変や太平洋戦争開戦時など日本軍が進撃している時期のニュースにはリード文がありますが、後半で敗色が強くなってくるとリード文がなくなってきた、ということがきたということが新たにわかりました。放送の開始と同時に始まったラジオニュースでは、どのようにリード文が作成され、それが戦時下にどのように変わっていったのか、放送90年、そして戦後70年にして掘り起こされた知られざる歴史を伝えます。

なお、この研究成果の一部は、放送記念日の特番でも取り上げられることになりました。3月22日(火)夜10時放送の「放送記念日特集 激動の時代を越えて ~戦前から戦後へ 放送の歩み~」です。番組の中で、論文を執筆した井上裕之研究員が、当時のニュース原稿についてインタビューに答えます。

1943年のニュース原稿(NHK放送博物館所蔵)

2) 「録音構成」の発生 ~NHKドキュメンタリーの源流として~

終戦後、占領下にあった日本ではCIE(民間情報教育局)指導の下「民衆へのマイクの開放」として『街頭録音』という番組が作られました。ドキュメンタリーの歴史を研究している宮田章研究員は、このラジオ番組の中で「録音構成」という制作形式が生まれ、それが後のテレビドキュメンタリーにつながる源流であると論じています。

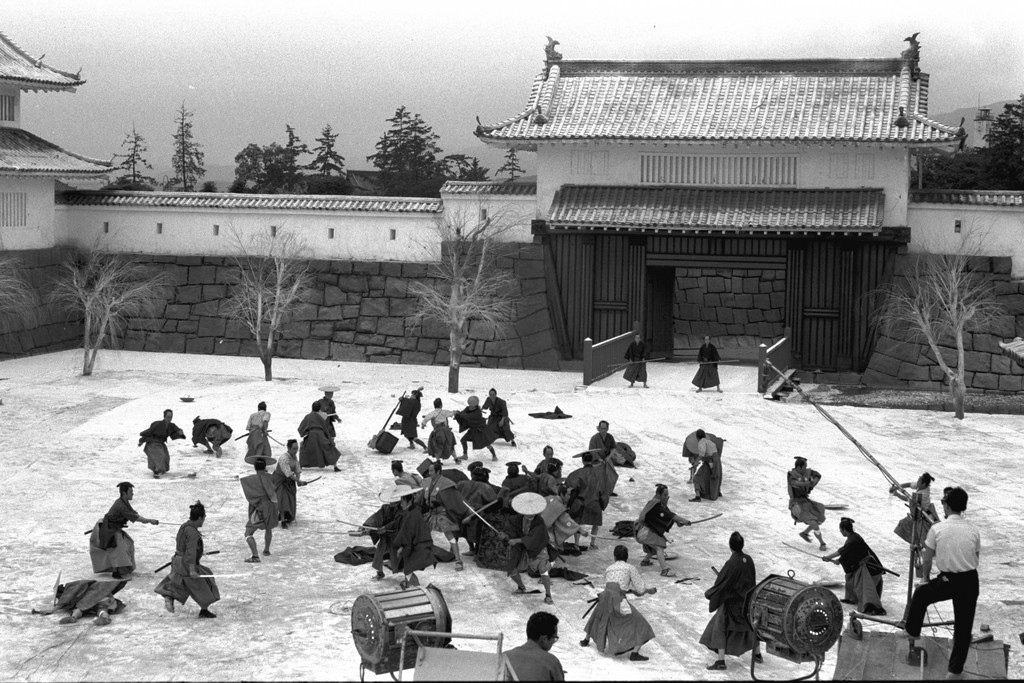

渋谷駅頭での『街頭録音』収録風景(1947年)

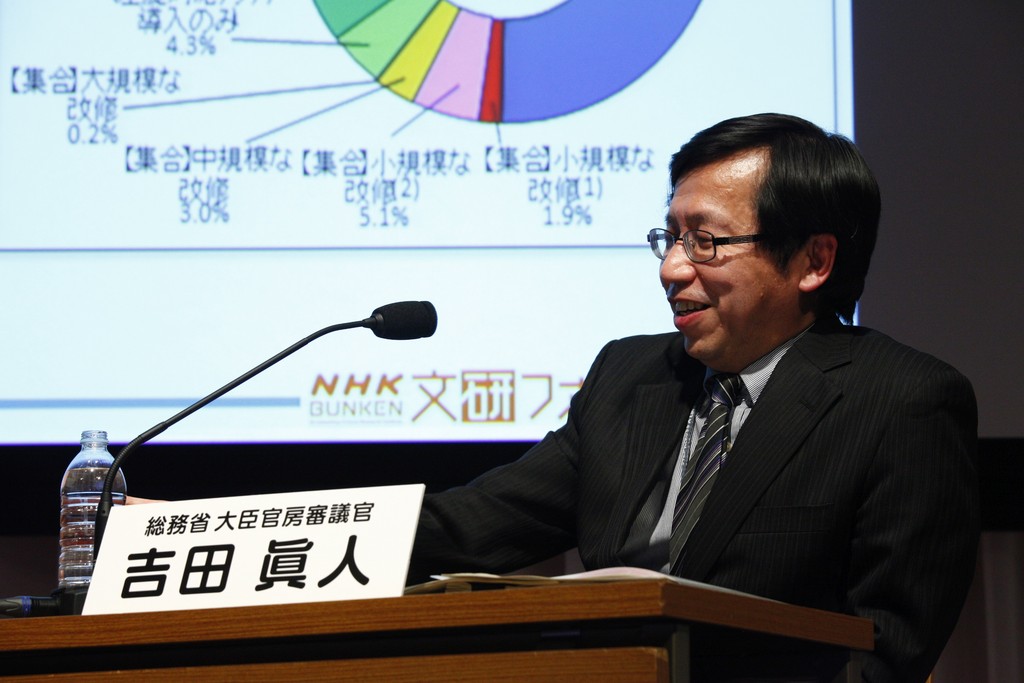

3) 放送90年シンポジウム「ラジオは未来の夢を見る」~文研フォーラム2015採録~

文研フォーラム2016は先週終わりましたが、こちらは昨年のフォーラムで行われたシンポジウムを採録したもの。ラジオ90年の歴史を振り返ると共に、アメリカやイギリスの現状リポートも聞きながら、ピーター・バラカンさん、メディア・プロデューサーの入江たのしさん、東海大学教授の谷岡理香さんらが今後の展望を語り合いました。最も盛り上がったのは「もしラジオを聴いていない人に1週間ラジオを聴いてもらったら」という調査(通称“もしラジ”)の報告。ラジオにはまだまだ可能性があるのです。

NHK文研フォーラム2015

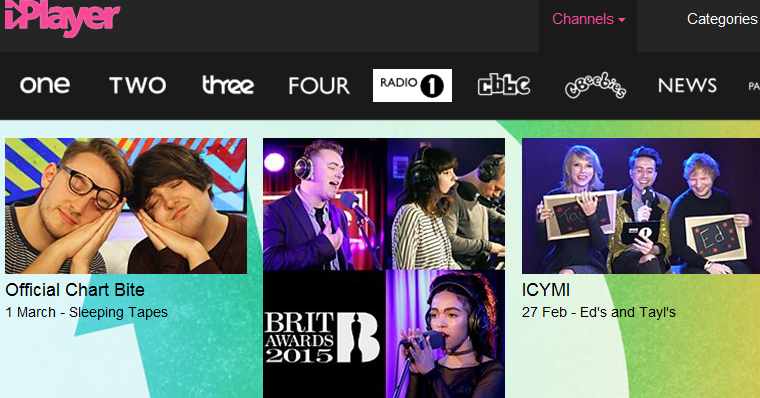

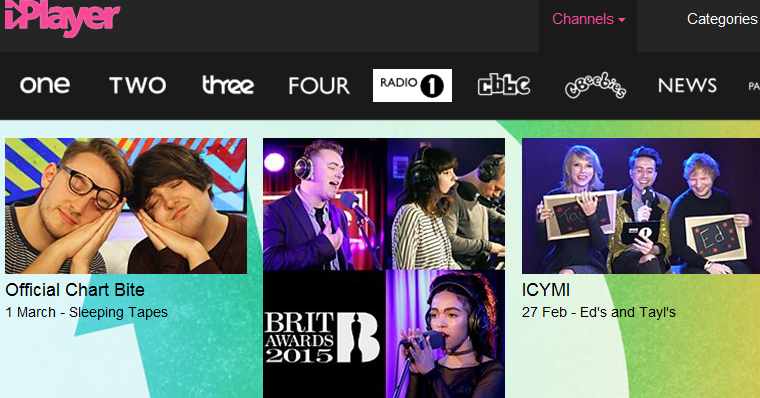

4) デジタル時代のラジオの未来 ~BBCラジオ戦略に見るオールドメディアからの脱却~

上記のシンポジウムの中でも報告したイギリスの現状を詳しく論じたのがこちら。日本では37%というラジオの週間接触率が90%に達しているイギリス。公共放送BBCのラジオは多チャンネル化、完全デジタル化、全世界で聴ける「iPlayerラジオ」サービスなどで新しいメディアとして確立しているのです。

BBC放送センター(左) / BBC iPlayerラジオの画面(右)

テレビ以前に全盛期を築いていたラジオと、ネット時代に可能性を広げているラジオ。

この『文研年報2016』は、そんな古くて新しいメディア、ラジオの奥深さを味わえます。ぜひご一読を。

メディア研究部(番組研究)関口 聰

今日は、文研の刊行物である「放送研究と調査(通称・月報)」3月号の発行日です。今日から開催中の文研の年に一度のビッグイベント「文研フォーラム」の会場では、実際にお手に取ってお買い求めいただくこともできますよ!

今回は、出来たての3月号から、誌面をかなり割いている調査報告“【「朝ドラ」研究】最近好調な「朝ドラ」を、視聴者はどのように見ているか?”についてご紹介したいと思います。

【ここで問題】

いきなり脱線しますが、「朝ドラ」というのはあくまで俗称です。正式には「連続テレビ小説」。「大河ドラマ」も実は俗称だったのですが、ある作品から番組冒頭に表記されるようになり、正式名に昇格(?)しました。その作品とは何だったでしょう?答えは文末に…

“最近好調な「朝ドラ」”と聞いて、皆さんが思い浮かべたのはこちら↓でしょうか?

うーん、残念!

いくら半年間と放送期間の長い朝ドラとはいえ、調査を実施し、分析して論文にまとめて発行するまでを放送中に間に合わせるのはなかなか難しいのです…

でも、安心してください、『あさが来た』の調査もやってますよ!

さて、思わせぶりなタイトルをつけておきながらネタバレしちゃいますが、“最近好調な朝ドラ”とは、放送時刻が8時になり、視聴率が好転したとされている『ゲゲゲの女房』以降を想定しています。社会現象とまで言われた『あまちゃん』の時のフィーバーぶりは、まだ皆さんの記憶に新しいのではないでしょうか?大晦日にダイジェストをまとめ再放送し、『紅白歌合戦』で特別コーナーを組むのがすっかり定着しましたよね。

ただ、実のところ『あまちゃん』の世評と視聴率等のデータとは必ずしも一致せず、そのギャップについて調査したのが以下の過去論文です。

▼『あまちゃん』に関する4つの調査

http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/bangumi/077.html

▼その英訳版(ものすごく手間がかかりましたが、自信作です!)

http://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/report_16012201.pdf

▼『あまちゃん』調査をもとに、2014年3月に開催した「特別セッション」の採録

http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/bangumi/079.html

しかし我々『あまちゃん』調査チームは、その後もモヤモヤとした気持ちを持ち続けました。思えば朝ドラは、今となっては古臭い、とても変わった放送形態をとっています。朝の忙しい時間に毎日15分を週6日、これを半年間も見続けなくてはなりません。視聴者はいったい、どんな気持ちで朝ドラを見続けてくれているのでしょう?

それを知るべく、インターネット上にモニターを集め、数週間にわたって朝ドラについて語ってもらう調査を昨年実施しました。MROC(Marketing Research Online Community)といいます。英文を見るとどんな調査かイメージできるかと思います。

集まった人々は、そこそこ朝ドラを見てくれている人でした。忙しい出勤前にリアルタイムに見る人、録画して家族と夕食を食べながら見る人、色々な朝ドラの楽しみ方をうかがうことができました。ただ、過去の作品について語ってもらおうとすると、あまり発言は盛り上がりませんでした。『あまちゃん』が好きだと言う人も多かったのに、たった2年前の『あまちゃん』でさえ個々のシーンの思い出は薄れていたのです。どうやら、ほぼ毎日、毎週続く朝ドラ視聴においては、どんどん記憶が上書きされてしまうのではないか、と我々は考えました。「朝ドラ」のことを調べるには、その時点で放送しているものについて訊くべきではないのか、と。

そこで、今回の調査対象は主にこちら↓

WEB調査とグループインタビューで、放送中であった『まれ』について様々な角度から質問しました。それを分析することで、視聴者が朝ドラ全般に対して何を求めどう評価しているか、と同時に、『まれ』というドラマはどんな特徴を持っていたかを知ろうとしたのです。詳しい内容は是非本文を読んでいただきたいのですが、チラッとデータだけ置いておきましょう。ピンクが女性キャスト、ブルーが男性です。

いったい誰が何位なのか?気になる答えはどうぞ本文でご確認ください!

こんなふうにヒット番組の良いところを調べて形に残し、現場に還元することもまた文研の役目なのです。これから何年かかけて「朝ドラの継続的研究」を進めていきます。繰り返しになりますが、『あさが来た』の調査も現在進行中。安心してくださいね!

【冒頭の問題の答え】

2004年の『新選組!』が最初でした。意外に最近であることと、当時「大河っぽくない」と言われた作品から表示されているのがちょっと興味深いですね。