メディア研究部(メディア史研究) 宮田 章

アーカイブに保管されている過去の膨大な放送番組は、放送局の「財産」だとよく言われます。ただ、これが具体的にどういう価値を持つ「財産」であるかはまだはっきりしません。ここではテレビドキュメンタリーを研究する者の立場から、過去の放送番組が潜在的に持っている価値を十分に引き出す研究とはどんなものか考えてみましょう。

現状、放送番組のアーカイブ研究で数的に主流なのは、「テレビが描いた○○」と名付けられるタイプの研究です。「沖縄戦後史」、「水俣病」、あるいは「高度成長期の東京」といったテーマを立てて、それぞれのテーマに関係する番組(ドキュメンタリーが多くなります)を選び出し、各番組がそのテーマをどのように描いているかを見ます。数十年前の水俣病患者の映像・音声が大きなインパクトを持つなどと今更言うまでもなく、過去の放送番組はこうしたテーマ研究の資料として価値を持っています。

ただし、アーカイブの側から見ると上記のようなテーマ研究は、過去の放送番組を使ってくれる大口の顧客ではあるものの、放送番組が潜在的に持つ価値を十分に引き出してくれているとは言えないところがあります。こうした研究では、放送番組全体からいえばごく一部の番組を選択し、選択した番組の中でもテーマに関係する部分だけをいわば「つまみ食い」するのが普通です。しかも、放送番組は研究の主要な資料ではなく、文書や関係者の証言や統計データといった他の様々な資料の中のone of themであることがしばしばです。また、今のところ映像や音声を資料としてどう扱うかについて定見があるわけではないので、諸資料の中での放送番組のプライオリティは必ずしも高くないでしょう。

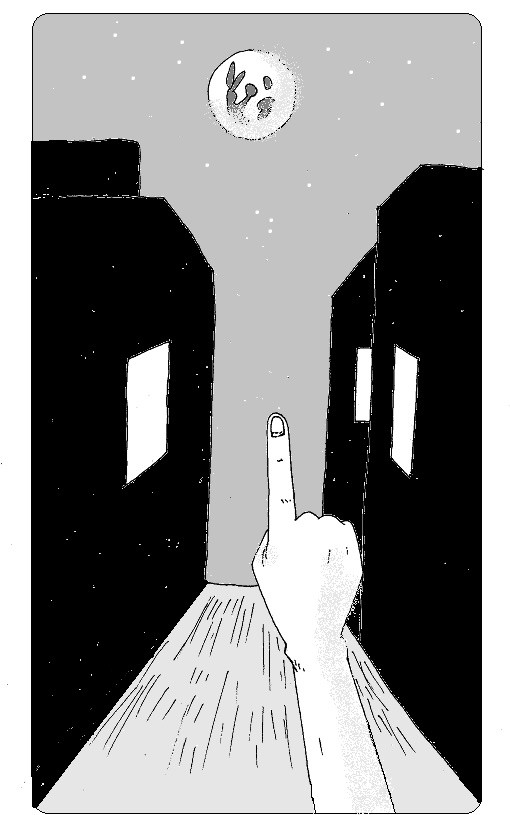

ではどんな研究なら、過去の放送番組がもつ価値をもっと大きく引き出すことができるでしょうか。色々アイデアはあるでしょうが、ここではテーマ研究の「逆張り」を考えてみましょう。つまり、放送番組の外に成立しているテーマの解明を目指して放送番組をそのone of themの資料とするのではなく、放送番組そのものの解明を目指してその番組が関係しているテーマをone of themの資料とするのです。様々な指(メディア)がさし示している月(対象)に重点を置いて研究するのではなく、様々な月をさし示している指の方に重点を置いて研究するわけです。メディア研究としてはこちらの方が普通でしょう。もちろん、「指」の研究は、それがさし示している「月」への言及なしに、あるいはその「指」の持ち主である「人」への言及なしには十分ではないので、「月」や「人」を取り上げないわけではありません。

ではどんな研究なら、過去の放送番組がもつ価値をもっと大きく引き出すことができるでしょうか。色々アイデアはあるでしょうが、ここではテーマ研究の「逆張り」を考えてみましょう。つまり、放送番組の外に成立しているテーマの解明を目指して放送番組をそのone of themの資料とするのではなく、放送番組そのものの解明を目指してその番組が関係しているテーマをone of themの資料とするのです。様々な指(メディア)がさし示している月(対象)に重点を置いて研究するのではなく、様々な月をさし示している指の方に重点を置いて研究するわけです。メディア研究としてはこちらの方が普通でしょう。もちろん、「指」の研究は、それがさし示している「月」への言及なしに、あるいはその「指」の持ち主である「人」への言及なしには十分ではないので、「月」や「人」を取り上げないわけではありません。

『放送研究と調査』4月号に掲載した「テレビドキュメンタリーの音声分析」は、一本一本の番組に含まれる特定の種類の音声の量を手掛かりにしてテレビドキュメンタリーという「指」の解明を試みるものです。このやり方だと一部の番組のつまみ食いではなく全てのテレビドキュメンタリーを対象に、その「指」としての基本的なありようを探ることができます。月を指差す人の「指」の解明を目指すこうしたタイプの研究から、アーカイブに眠る放送番組が持っている価値が徐々に現れてくるのではないかと考えています。

メディア研究部(海外メディア研究) 柴田 厚

「VICE」(ヴァイス)というアメリカのメディアをご存じですか?

特に若者に人気があり、いま上り坂のメディアです。

日々、アメリカメディアの動きをウォッチングしていると、時々“引っかかって”くるメディアがあります。VICEもそんなひとつでした。数年前から、まずその名前が気になっていました。「VICEか…。“悪(ワル)”って自ら名乗る人達ってどうよ?」

次にそのコンテンツ。ひと言でいえば“あぶないもの”が多いのです。麻薬、犯罪、戦争…。さらに、リポートの中で人間の遺体を映し出します。しかし、ただの露悪趣味だけではないものがありました。

シェーン・スミス氏(VICE提供)

そして、その代表。シェーン・スミスというCEO(最高経営責任者)ですが、写真のとおりインパクトがあります。新興メディアの創始者には「品行方正で理知的」というイメージの人が多い中、彼の“異質感”は際立っていました。ちょっとコワそうだけど、会ってみたいと思いました。

さらに、VICE本社の建物。レンガ作りの古い倉庫風で、写真で見た瞬間、「VICEらしい」と思いました。それも多くのメディアがひしめくNYのマンハッタンではなく、川を隔てたブルックリンにあるということにも魅かれました。ここに行ってみたいと思いました。

そんなVICEが、月曜から金曜までの夕方のニュース番組を始めるという情報が入ってきました。「イブニングニュース」と言えば、アメリカのテレビニュースの看板・代名詞です。ABC、CBS、NBCのネットワークがしのぎを削り、かつては「アメリカ国民は夕方6時半のニュースで世界の動きを知る」とか「そのアンカーは大統領より信頼されている」などと言われたものです。そこに“異端児”VICEが参入するというのは、かなりの驚きでした。「ネットからテレビに進出って、今の時代の流れと逆じゃん」とも思いました。

VICEそのものをもっと知りたい、さらにどんなニュースをやろうとしているのかも知りたいとあちこち調べましたが、どれも断片的な情報で総括的なものがありません。「じゃあ、自分で書くしかないか」と(ちょっとカッコよく言えば)腹をくくりました。せっかくなら、2016年10月に始まるという新しいニュース番組に合わせて訪問、取材するのがいいのではないかと準備を始めました。若者の既存メディア離れが日米ともに進む中、VICEの何が彼らを引き付けるのかを知りたいと考えました。

…と、今回なぜVICEを取り上げたかについて述べましたが、それがどんなメディアかについては、『放送研究と調査』4月号の「拡張を続けるアメリカ新興メディアVICEの行方 ~雑誌からネット、テレビ、その先へ~」をお読みください。

本編には書かなかったのですが、ひとつ補足しておくと、VICEは決して「ワルの集団」ではありませんでした。むしろ取材対象に寄り添う“優しさ”のようなものを随所に感じました。働く人は若者が多く、彼らはとても真摯で、真面目にジャーナリズムとアメリカのこれからを心配する人たちでした。英語で言えば、最近ちょっと流行りの「resilient(したたかな、しなやかな)」という感じで、彼らが引っ張る次世代のアメリカのジャーナリズムは(諸々の課題はあるにしても)大丈夫ではないかと感じました。ホントに?とお思いの方は、『放送研究と調査』4月号をご一読ください。文研ホームページでは5月に全文を公開します。

世論調査部(視聴者調査) 吉藤昌代

先日、実家の父が70歳の誕生日を迎え、長年勤めた会社を退職しました。

父の会社は60歳が定年で、それ以降、父は契約社員として10年を過ごしてきました。

現役時代よりは働く時間を減らし夕方6時30分には帰宅していたようですが、それでも平日は仕事中心の生活を送っていたそうです。

平成28年度版 高齢社会白書(内閣府)によれば、就労を希望する60歳以上の割合は71.9%。理由はさまざまでしょうが、全体としては公的年金の支給開始年齢が引き上げられていることが大きな要因となり、実際に60歳を超えても働き続ける人は増加傾向にあります。

『60歳で定年退職したら、そのあとは悠々自適な毎日を送る』……

これまで当然のように思われていた日本の“老後の生活”は、変化の時を迎えているのです。

文研が5年ごとに実施している国民生活時間調査の結果からも、その変化を読み解くことができます。

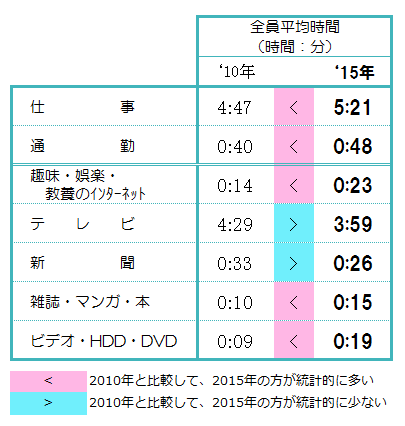

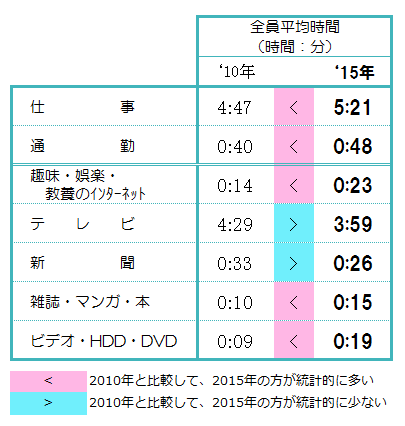

下の表は、男性60代について、2010年と2015年の調査結果を比較し、差があった主な行動をまとめたものです。

(全員平均時間とは、その行動を行っていない人も含めた時間量の平均です。)

<男60代 2010年と2015年で変化のあった主な行動の時間量(平日)>

男性60代では、前述の通り、定年後も仕事をする人が増えていることを背景に、5年前より仕事の時間が増えました。

このほかビデオ・HDD・DVDやインターネットの時間も増えています。

一方で、テレビと新聞にあてられていた時間がそれぞれ減少しています。

メディア環境の変化は今や60代にまで及んでいるのが分かります。

さて、冒頭の70歳の父ですが、退職後の毎日をどう過ごしているのか母に尋ねたところ、「とりあえずテレビの番人をしているわよ」との答えが返ってきました。

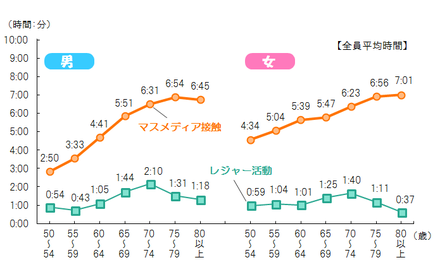

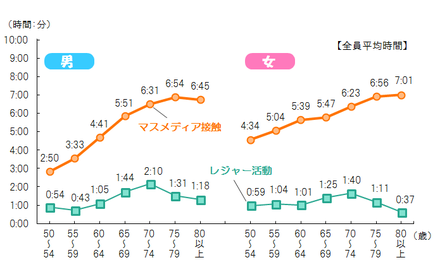

<50代以上のマスメディア接触、レジャー活動の時間量(平日)>

生活時間調査の結果をみると、仕事などから離れ自由な時間が増える60代を境に、テレビなどのマスメディア接触の時間量は、男女とも70代後半まで年齢を重ねるごとに増加していきます。

父の生活の変化は70代男性の典型的な変化と言えますが、同調査では、スポーツや行楽・散策といったレジャー活動の時間量も、テレビには及ばないまでも年齢を重ねるごとに増え、70代前半がそのピークであることが分かっています。

健康で活動的な高齢者になってもらうべく、父にはテレビはほどほどに、まずは軽いウオーキングを始めるよう勧めたいと思います。

『放送研究と調査4月号』では、超高齢社会における高齢者の姿と生活の変化を、国民生活時間調査の結果をもとにさらに詳しく読み解いています。是非、ご覧ください。

メディア研究部(メディア動向) 入江さやか

放送博物館で講演する横尾泰輔アナウンサー(3月12日)

「一刻も早く高い所に逃げてください」―。

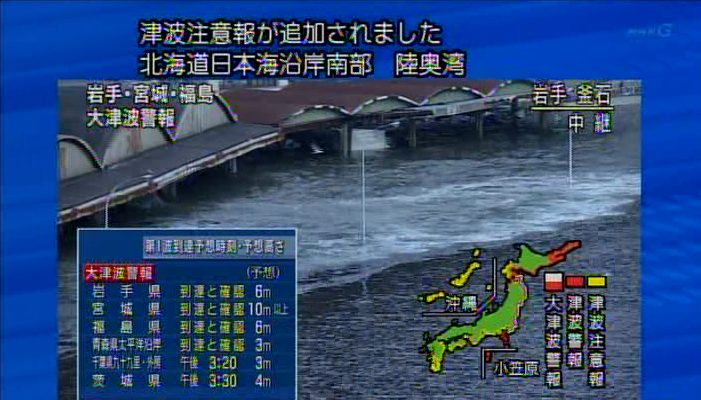

2011年3月11日の東日本大震災。沿岸部の街が津波に襲われる映像とともに流れたNHKのアナウンサーの声。アメリカの国際放送局、ボイス・オブ・アメリカのスティーブ・ハーマン記者はワシントン・ポスト紙の取材に対してこう答えています。「NHKのアナウンサーのこれほど感情的な声を聞いたことがなかった。“クロンカイトが眼鏡を外して涙をこらえた”瞬間のようだった」と。当時の放送は、アメリカの伝説的なニュースアンカー、ウォルター・クロンカイトがケネディ大統領暗殺のニュースを伝えた時に匹敵するような強い印象を与えたのです。

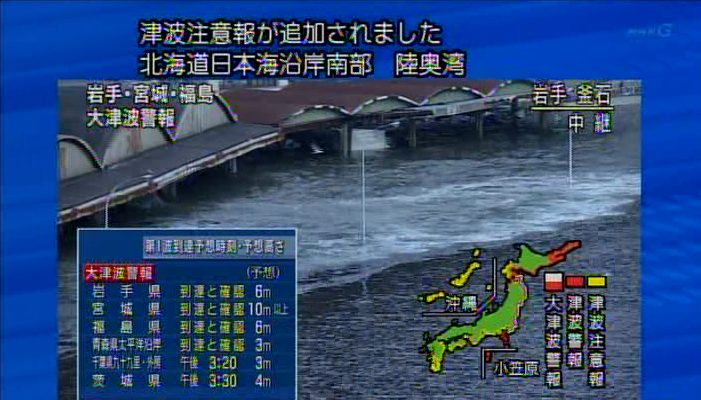

その時、アナウンサーはどのような思いで緊急報道にあたっていたのか。3月12日、NHK放送博物館(東京都・港区)で、東日本大震災発生時に東京のスタジオからニュースを伝えていた横尾泰輔アナウンサー(現・大阪放送局)の講演会が開かれました。震災から5年目にあたる昨年の春から、横尾アナウンサーは「あの日の放送にしっかり向き合わなければ」と、京都大学の矢守克也教授(災害心理学)のもとで調査・研究に取り組みました。大津波警報が発表された午後2時50分から各地に津波が到達した午後3時20分までの30分間の自らの心理を分析するとともに、その放送を被災地の住民がどのように受け止めていたのか聞き取り調査も行いました。

大津波警報が発表されてから24分間は、NHKが各地に設置したロボットカメラの映像では海の様子に特別な変化はみられず、各地で観測される津波も50センチ以下だったことなどから「空振りにならないだろうか」と、横尾アナウンサー自身も気持ちに揺らぎがあったといいます。住民の聞き取りでも「予想より低い観測値で安心した」という声が聞かれたそうです。

岩手県釜石港に押し寄せる津波の映像(午後3時14分ごろ)

ところが午後3時14分ごろ、岩手県釜石港に大津波が押し寄せる映像が入ってきた段階から、状況が一変しました。予想される津波の高さが大幅に引き上げられたうえ、マグニチュード7.6の最大余震も発生し、東京のスタジオも大きく揺れました。横尾アナウンサー自身も「スタジオの照明器具が落ちてきてケガをしても仕方ない」と覚悟したといいます。そんな恐怖と、緊急報道を担う重圧に耐えながら、懸命に津波や地震の実況を伝え、避難を強く呼びかけ続けました。

しかし、想定を超える巨大な津波で多くの人が命を失いました。

「いのちを守ることば」はどうあるべきか――東日本大震災の経験と分析を踏まえて横尾アナウンサーは講演の中で、津波に対する危機感を伝えるためのさまざまな表現のあり方を提案しました。▼「直ちに逃げること!」「津波は内陸にも押し寄せます!」といった「命令調」「断定調」の表現を用いる▼「3メートルは人の背丈のおよそ2倍」など高さを示す数字のイメージが持てるような伝え方をする▼過去の教訓や事例を盛り込んだ呼びかけをする、などです。

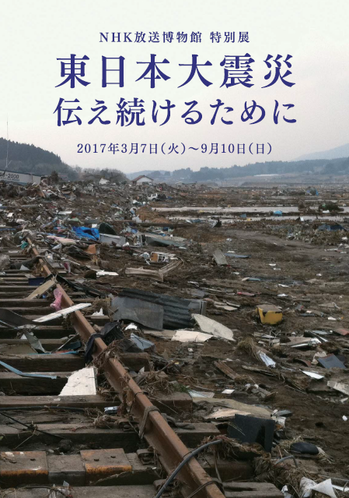

このうち、「命令調」「断定調」などは、震災発生後の2011年11月からNHKの災害報道に導入されています。また過去の教訓や事例を用いた呼びかけの例としては「東日本大震災を思い出してください!」といった表現も使われています。私も報道局でこれらの呼びかけ方の検討に携わりました。しかし東日本大震災についての人々の記憶が風化してしまっては、これらの「ことば」が十分な力を持つことができません。現在、放送博物館では特別展「東日本大震災 伝え続けるために」を開催しています。当時のニュース映像などを通じて、改めて「いのちを守ることば」について考えていただければと思います。

NHK放送博物館

休館日 :月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日休館)、年末年始

入場料 :無料

開館時間:午前9時30分~午後4時30分

所在地 :〒105-0002 東京都港区愛宕2-1-1

TEL : 03-5400-6900

特別展「東日本大震災 伝え続けるために」は9月10日(日)まで開催

***関連記事はこちら***

文研ブログ #68 NHK放送博物館 特別展「東日本大震災 伝え続けるために」

ではどんな研究なら、過去の放送番組がもつ価値をもっと大きく引き出すことができるでしょうか。色々アイデアはあるでしょうが、ここではテーマ研究の「逆張り」を考えてみましょう。つまり、放送番組の外に成立しているテーマの解明を目指して放送番組をそのone of themの資料とするのではなく、放送番組そのものの解明を目指してその番組が関係しているテーマをone of themの資料とするのです。様々な指(メディア)がさし示している月(対象)に重点を置いて研究するのではなく、様々な月をさし示している指の方に重点を置いて研究するわけです。メディア研究としてはこちらの方が普通でしょう。もちろん、「指」の研究は、それがさし示している「月」への言及なしに、あるいはその「指」の持ち主である「人」への言及なしには十分ではないので、「月」や「人」を取り上げないわけではありません。

ではどんな研究なら、過去の放送番組がもつ価値をもっと大きく引き出すことができるでしょうか。色々アイデアはあるでしょうが、ここではテーマ研究の「逆張り」を考えてみましょう。つまり、放送番組の外に成立しているテーマの解明を目指して放送番組をそのone of themの資料とするのではなく、放送番組そのものの解明を目指してその番組が関係しているテーマをone of themの資料とするのです。様々な指(メディア)がさし示している月(対象)に重点を置いて研究するのではなく、様々な月をさし示している指の方に重点を置いて研究するわけです。メディア研究としてはこちらの方が普通でしょう。もちろん、「指」の研究は、それがさし示している「月」への言及なしに、あるいはその「指」の持ち主である「人」への言及なしには十分ではないので、「月」や「人」を取り上げないわけではありません。