メディア研究部(放送用語・表現) 太田眞希恵

「ピンクの煌めきが素敵です」

「重いけど(程よく鈍器)、これから使うのが楽しみです」・・・などなど、

ちょうど1年前(2016年5月末)に刊行された『NHK日本語発音アクセント新辞典』には、刊行した直後から、ネット上でさまざまな反響がありました。

中には、「重量も・・・989gに増量」と、編集部の私たちでさえ知らなかった重さをわざわざ計って教えてくださった方も・・・。ありがとうございました。

そんな“ピンク色の重いヤツ”(=『NHK日本語発音アクセント新辞典』)は、皆さんの“相棒”としてお役に立っているでしょうか。

今回の『新辞典』は、“アクセント記号を変える”という最大の変更がありました。利用者の皆さんにとっても、やはりこれがいちばん大きな“変更点”だったようで、「記号が変わって読みづらい!」という声から「PCで入力できるから歓迎すべき」という声まで、賛否両論のさまざまな反応がありました。

しかし、慣れるまでは、混乱や誤解もあるようです。例えば

「『熊』に、頭高のアクセント[ク\マ]が加わったと聞いたけれど、見つかりません!」

という問い合わせもありました(←それもNHKのアナウンサーから!)。

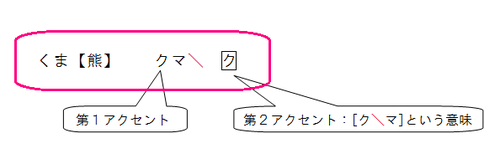

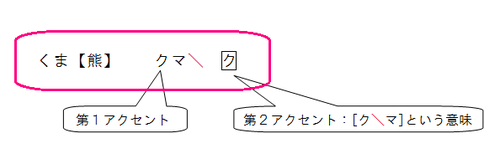

それは、こんな理由によるものです。「熊」ということばの『新辞典』での表示例です。

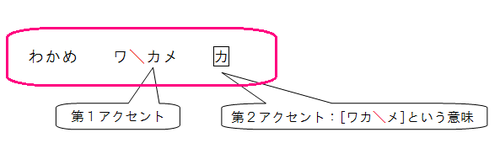

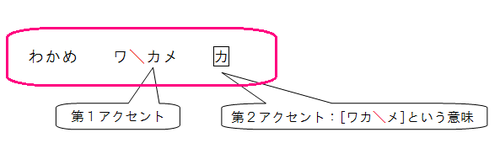

このように、『新辞典』では、第2アクセント以降についてはスペースの関係もあって、“フル表示”をすることなく、記号を使って“その直後に下がり目がくる音を□(四角)で囲んで示す”ということにしています。この、第2アクセント、第3アクセント・・・の記号表示がわかりにくいらしく、なかなかこれに気づいてもらえない、という事態がよくあるようなのです。ちなみに、海藻の「わかめ」は、このように載っていますよ。

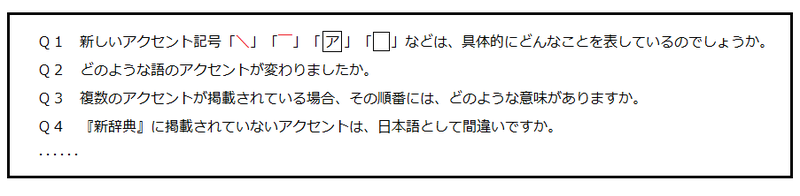

・・・ということで、刊行から1年。“ピンク色の重いヤツ”=『新辞典』を使いこなすために、これまで受けた質問などをまとめた「使い方Q&A」を、文研のサイトに掲載しました。

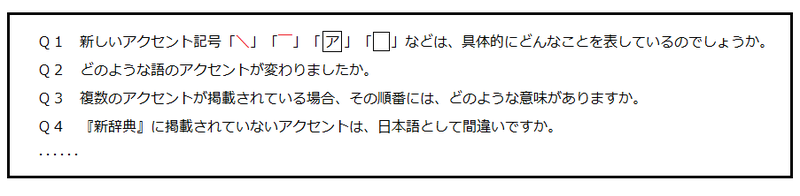

例えば、以下のような質問に答えています。

同じページからは、『新辞典』改訂に携わった文研の研究員が書いたシリーズ論文「『新辞典』への大改訂」(全11回)や、「ポイント解説」動画(文研フォーラム2016より)にもアクセスできます。

日本語のアクセントについて、もっともっと知ってもらいたい。私たちの「オモ\イ」を、この「オモイ ̄ 」アクセント辞典から、ぜひ感じとってください。

メディア研究部(メディア史研究) 小林利行

“災い転じて福となす”

ことわざというのは、本当にあることだから言葉として残っているんだなぁ~としみじみ思いました。

1932(昭和7)年のロサンゼルス五輪。日本で初めてオリンピックを実況しようと、日本放送協会はアナウンサーなど4人の職員を派遣しました。

しかし、主催者とアメリカの放送局の間で放送権料をめぐるトラブルが発生し、開催直前になって実況することができなくなってしまいました。そこで、競技を観戦したアナウンサーがその場でメモを取って、競技場の近くのスタジオに移動してから、海を越えた日本に向けてあたかも実況しているように放送したのです。(ちなみにアメリカの放送局は、ニュース形式で競技の結果などを伝えただけでした)

これは「実感放送」と呼ばれたもので、当時の聴取者に大好評だった上に、その職人芸的な手法から放送史上の一種の伝説となって語り継がれています。もし、普通に実況できていたとしたら、このような伝説は生まれなかったでしょう。

まさに“災い転じて福となす”ですね。

ラジオの前に群がる人々

ラジオの前に群がる人々

有名な出来事なのでこれまでも多くの書籍や論文に取り上げられていますが、これらを読んでいるうちに、ちょっと気づいたことがあります。それは、「実感放送」に至る“経緯”の話が中心となっていて、それが生まれた“背景”にはほとんど触れられていないということです。そして、「実感放送」はこのとき初めて生まれたという意味合いで語られているのです。

へそ曲がりの私は、「実況できない状況で実況のように伝える」という行為そのものに着目して、史料を調べなおしてみました。そこには、「派遣された人たちは、本当に都合よくこんなことをその場で考えついたのかな?」という疑問もありました。(大先輩の方々、すみません・・・)

調べてみると、ロス五輪以前にもいくつかの“疑似的実況”が行われていたというではありませんか。しかもその一つには、ロス五輪に派遣されていたアナウンサーも関わっていたのです。これらのことから、ロス五輪の「実感放送」は、それまでに積み上げられてきた試行錯誤の一つの結実点だったと捉えるべきではないか、と考えました。

ロス五輪の「実感放送」では、“災い”が“福”に転じたのですが、それまでの下地があったからこそ“福”をつかめたのだと私は思います。

では、その“下地”とは、具体的にどんな出来事だったのでしょうか?

放送史の研究歴が浅い私は、それらを見つけたときに「え! こんなことやっていたの!! 」と驚いてばかりいました。

例えば、昭和天皇の即位式は、アナウンサーもその様子を直視することが許されなかったというのです。では、そのときどう“実況”したのか・・・・。

気になる方は『放送研究と調査』5月号をご覧ください。

メディア研究部(海外メディア研究) 山田賢一

台湾では、メディアというものは財閥のオーナーなど、お金持ちの所有物というイメージがあります。

そのことを如実に示したのが、2008年にあった中国時報グループの経営権委譲でした。

中国時報グループは、新聞の中国時報・工商時報に加え、テレビの中国テレビ・中天テレビも併せ持つ「クロスメディア所有」のメディアグループですが、当時は経営難に陥っていました。

これを事実上買い取ったのが、なんと食品事業者の「旺旺」(ワンワン)グループ、日本でいうと、明治や森永がTBSやテレ朝を買うという話ですから、「事業の関連性はどこにあるの?」という疑問がわきます。

この疑問を氷解させたのが、その後の旺旺傘下のメディア報道で、「中国を褒めたたえる」ニュースが急増したことでした。旺旺の事業利益の大半は中国ビジネスで上がっていたので、メディア関係者は旺旺のワンマンオーナー、蔡衍明(さい・えんめい)氏が中国政府に配慮して報道を動かしていると見ました。

旺旺はその後もケーブルテレビ大手の中嘉網路をはじめ、旺旺の膨張に反対していたりんご日報まで巨額の資金で買収しようとしたため、学生を中心とする「反メディア集中」運動が起き、蔡氏はこれらの買収を断念せざるを得なくなりました。

この旺旺の事案を契機に、「財閥のメディア支配」に対する厳しい声が強まり、財閥に近いとされる国民党が去年の総統・立法院選挙で共に大敗する一因ともなりました。

NCC(国家通信放送委員会)

NCC(国家通信放送委員会)

最近問題となったのは、遠傳という通信事業者による中嘉網路の買収事案です。

遠傳は遠東グループという財閥の系列会社で、通信・放送融合の時代に合わせ、大手ケーブルテレビ事業者の顧客基盤を手に入れようとしました。

選挙で国民党が大敗することは予想されていたため、おととし7月の段階で計画を発表、国民党政権のうちに買収の承認を得ようとしたようです。

独立規制機関の国家通信放送委員会(NCC)は、選挙が終わった後、新しい立法委員(国会議員)が就任する直前(5日前)に、条件付き承認の決定をしました。

これに対し多数派となった民進党議員の多くは強く反発、最終的な決定を下す経済部(日本の経済産業省に当たる)の投資審議委員会は去年9月、NCCに審査のやり直しを求めました。

国会からの風当たりが強まる中、中嘉網路は今年2月、遠傳への売却断念を発表、民進党新政権の「財閥のメディア支配」排除の意向が貫徹される形となりました。

こうした動向の他に、インフラを受け持つケーブルテレビ事業者による、コンテンツを受け持つチャンネル事業者の買収という「垂直統合」の事案なども含め、メディアの公共性を重視する台湾新政権のメディア政策を分析しました。

『放送研究と調査』5月号に掲載してありますので、どうぞご覧ください。

放送博物館 谷内美穂

立ち入り禁止のエリアなどふだんはめったに見られない場所を爆笑問題が訪ねる、NHK総合テレビで放送中の知的エンターテインメント『探検バクモン』(毎週水曜 夜8時15分~)。番組がスタートして5年目の春、満を持して、NHK放送博物館が登場することになりました!

1956年に世界で初めての放送専門のミュージアムとして開館した当館は、放送機器や番組で放送の歩みをたどる展示室など、公開している場所はこれまでもテレビの画面に登場したことがあります。ですが、今回は『探検バクモン』の取材ということで、一般の方は立ち入ることのできない、当館の隠れた一角にもテレビカメラが入りました。

番組の撮影が行われたのは、放送博物館を彩る、東京・愛宕山の桜がようやく咲きかけた頃でした。館内を探検するのは、爆笑問題の太田光さんと田中裕二さん、タレントのサヘル・ローズさん、そして、特別ゲストとして、女優の中村メイコさんです。学芸員である私が、みなさんをご案内しました。

中村メイコさんは、幼い頃からNHKの番組に出演し、放送の歴史とともに歩んでこられた方です。タモリさんいわく「動く放送博物館」(!)です。昭和15年、6歳の時には、日本で2番目に制作された『謡と代用品』というテレビドラマに、姉妹の妹役で出演されました。もちろんその頃のテレビはまだ実験段階のため、撮影は技術研究所(現:NHK放送技術研究所/東京・世田谷区)で行われました。メイコさんが当時の思い出を語ってくださいました。

テレビドラマ『謡と代用品』の撮影の様子(出演者中央が中村メイコさん)

テレビドラマ『謡と代用品』の撮影の様子(出演者中央が中村メイコさん)

そして、『探検バクモン』ならではの「探検」に向かったのが、放送博物館の資料庫でした。当館では、テレビカメラやマイクロホンなどNHKの放送現場でこれまで活躍した機器はもちろんのこと、家庭で使われていたラジオ受信機やテレビ受像機、放送の記録や番組の小道具などの文献・物品など、放送に関わる資料をあわせて約3万点所蔵しています。公開展示しているものはそのうちの一部で、資料庫には、まだまだみなさまにお目にかけていない“お宝”がたくさんあります。

そんな資料庫に突入した爆笑問題の太田さんと田中さんは、威風堂々とした、さまざまな時代の懐かしのブラウン管テレビが居並ぶ中に、持ち運びができる小型テレビを発見!探検のワクワク感いっぱいの面持ちで釘づけになっていました。

どの博物館にも収集した資料を保管する資料庫がありますが、ここはまさに博物館の要の部分で、収蔵資料は常設展の資料同様に、博物館が後世に向けて大切に守っていかなければならないものです。そのため、このスペースは一般の博物館と同じく当館でも非公開ですので、はたしてどんな“お宝”が潜んでいるのか、その映像は必見です!

ただいま、資料庫を撮影中!

ただいま、資料庫を撮影中!

このブログでご紹介した以外にも、番組には、放送の歩みがわかるさまざまな展示や、道具を使って効果音作成の体験ができるコーナーでのみなさんのチャレンジの様子など、当館の魅力を感じていただける内容が満載です。お楽しみに。

NHK放送博物館が登場する『探検バクモン』は、5月17日(水)午後8時15分からの放送です。番組をご覧になって、「もっと展示が見たい!」と思われたみなさん、そして当館に興味を持たれたみなさんは、どうぞご来館ください。お待ちしています!

※放送は終了いたしました。

NHK放送博物館

休館日 :月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日休館)、年末年始

入場料 :無料

開館時間:午前9時30分~午後4時30分

所在地 :〒105-0002 東京都港区愛宕2-1-1

TEL : 03-5400-6900

(ホームページはこちら)