メディア研究部(メディア動向) 谷 卓生

東京-横浜間で電話交換業務が始まり、帝国ホテルや浅草凌雲閣(十二階)が開業した、明治23年(1890)。明治国家が欧米諸国に追いつこうと、“坂の上の雲”を目指していたころに撮影された、“一枚の写真”が残されている。

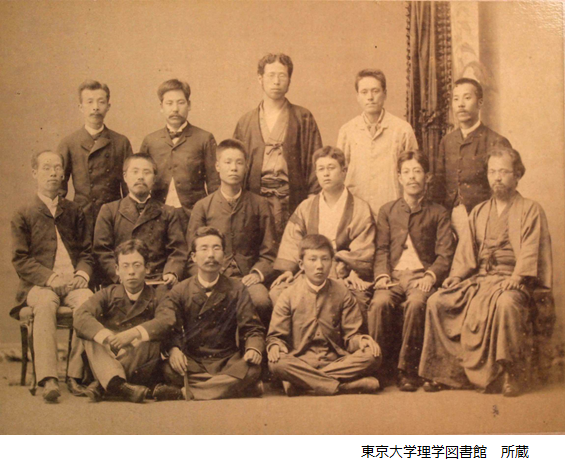

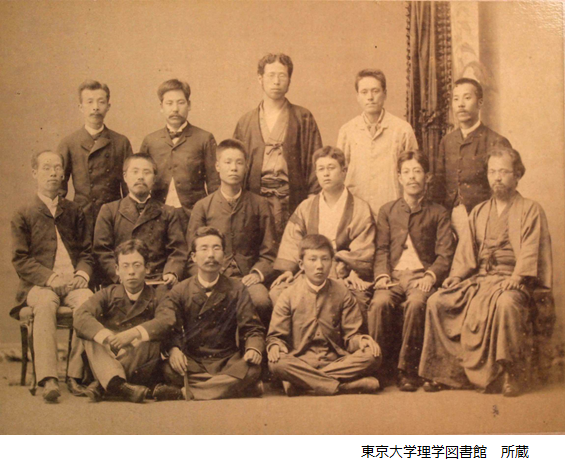

写っているのは、現在の東京大学理学部が、「帝国大学理科大学」という名称だった時代の教員たちだ。

洋装が11人、和装が3人(但し、一人は靴を履いていることが確認できる)。ひげを生やしている人が半分など、当時の学者の風俗がわかるという点でも興味深い写真だ。

私がこの写真の存在を知ったのは、VR(バーチャルリアリティー)の訳語が、「仮想現実」になっている理由を調べていた去年の秋。専門家などから、「仮想現実」という訳語は、“あまり適切ではない”とされてきたのに、どうしていまだに使われているのだろうかと疑問を抱いたからだ。そして、調査で分かってきたのが、明治21年(1888)発行の『物理学術語和英仏独対訳字書』が、Virtualを「假リ(ノ)」「虚-」と訳したことに、その遠因があったのではないかということだった。この『対訳字書』を作ったのは「物理学訳語会」。約30人の物理学の研究者たちが、西洋由来の物理学の学術用語を翻訳・統一しようと、明治16年(1883)に発足させた。

この写真には、訳語会設立の発起人のひとり、日本人初の物理学教授となった山川健次郎(後列の右から2番目。1854-1931)をはじめ、訳語会のメンバーが9人写っているのだ。それまでに見ていた山川の写真は、もっと高齢のときに撮影されたもので、きっちりとしたスーツ姿。彼が会津藩の“白虎隊の生き残り”であったことをほうふつとさせる古武士然としたもので、こんなに若いころの写真は見たことがなかっただけに、とても新鮮だった。しかも、彼が着ているのは、実験で使う“白衣”ではないだろうか!他の人は正装のように見えるが、山川はどうしたのだろう。実験を好んだとされる山川ならではの姿なのか。

このような現役感バリバリの、『対訳字書』の発行時期に近い、山川らメンバーの姿に触れて、私の中で、何かが動き始めた。古ぼけた資料を調査しているときにも、それを書き記した先人の姿が思い浮かぶようになってきたのだ。単にテキストの解読ではなくて、明治という激動の時代を生きた、彼らの夢や不安、使命感のようなものを感じながらの研究となり、私のモチベーションは上がった。

研究結果は、『放送研究と調査』(2020年1月号)掲載の論稿にまとめたので、読んでいただければありがたい(リンク先で、全文公開中)。この写真ももちろん同誌に掲載しているが、モノクロで写真のサイズも小さい。ぜひ本当の色で、しっかりと見てもらいたいと思い、ここで、改めて紹介した次第だ。

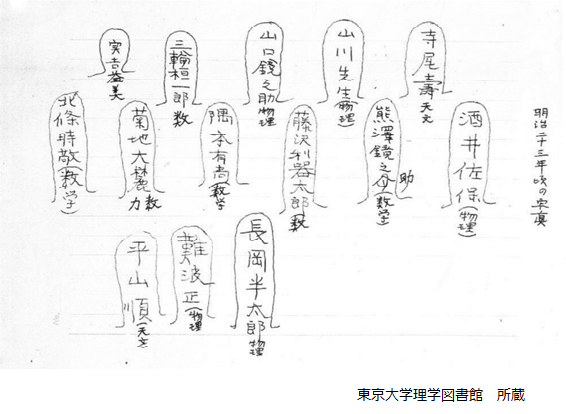

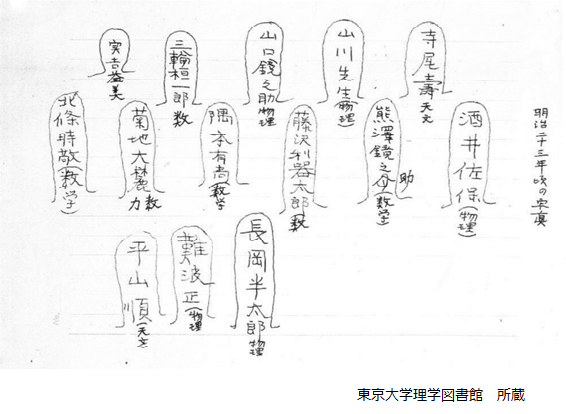

この写真は、2006年に山川の親族が東大理学部に寄贈したものだが、どういう状況で撮影されたのかなど詳しいことはわかっていない。しかし、写真と一緒に手書きのメモが残されていた。

このメモのおかげで撮影時期が推定でき、私は、この写真において、『対訳字書』の作成に携わった9人(寺尾、山川、山口、三輪、酒井、藤沢、隈本、菊池、難波)を特定し、130年の時を超えて彼らに会うことができた。会則や議事録によると、彼らは毎月、第二・第四水曜日の午後3時に大学に集まって、約1700の訳語を決めていったのだ。この写真(とメモ)の存在は、科学史の専門家たちにもほとんど知られていないものだったので、これを“発掘”できたことは、本当にラッキーだった。しかも、ここで公開し、多くの人に見てもらえるようになったことで、今後の科学史の研究に何らかの助けになれば幸いだ。

それにしても、当時の教員たちは、若い。現在と単純に比べられないとは思うが、(明治23年の撮影として)最年長は、教授の山川で36歳。最年少の平山は23歳。後に、「土星型原子模型」の理論で世界的に知られることになる長岡半太郎は、このとき25歳だ。写真に写った全員の平均年令は、30歳(生没年が不明の、実吉は除く)。明治23年は、先進各国の帝国主義が本格化する中、日本では、憲法が施行され、帝国議会ができるなど、ようやく国家の体制が整い始めたころ。そういう時代状況のもと、ここで教え、学んだ若き俊英たちがその後、各地に赴き、日本の物理学や数学の礎を築き、「殖産興業・富国強兵」の担い手となっていったのだ。そんなことを思いながら、この写真を見ると、くめども尽きぬインスピレーションを得ることができる。こうしたことがわかるのも、資料が残されていたからだ。現在、原本が行方不明になっている「物理学訳語会記事」(「訳語会」の議事録)もどこかに残っていないだろうか。全国の大学図書館、資料館、古書店のみなさん、情報があれば、ぜひお寄せください!!!

最後に一つ、妄想を。なんとかタイムスリップをして、現代のVR機器を明治時代に持っていきたい。訳語会のメンバーがVRを体験すれば、Virtualにどんな訳語をつけるだろうか。彼らの議論を聞いてみたい。

(注)

手書きメモにある「藤沢利器太郎」は、「藤沢利喜太郎」が正しい。

また、「平山順」は、「平山信」ではないだろうか。

(おもな参考文献)

『日本の物理学史』(日本物理学会編、東海大学出版会、1978年)

『増補 情報の歴史』(松岡正剛監修、編集工学研究所構成、NTT出版、1996年)

『明治を生きた会津人 山川健次郎の生涯』(星亮一著、筑摩書房、2007年)

『近代日本一五〇年』(山本義隆著、岩波書店、2018年)

世論調査部(社会調査)村田英明

みなさんは「国際比較調査」データをご覧になったことがありますか?調査に参加する国々が、同じ時期に、同じテーマで、同じ質問の世論調査を行い、国民の意識の違いや自分の国が抱える様々な問題を浮き彫りにすることができる、とても役に立つ調査です。

と言うと何だか難しく、取っ付きにくい感じがしますが、例えば、こんな調査ならばどうでしょう。

■「日本は、仕事にストレスを感じる人が多い国である。男女とも、およそ半数の人が仕事にストレスを感じており、男性は調査した国の中で2番目に多く、女性は4番目に多くなっている。アメリカや中国などでは、仕事にストレスを感じる人は3割程度しかいない。」 (2015年・ISSP「仕事と生活(職業意識)」調査)

■「日本は、家庭生活の満足度が低い国である。家庭生活に“非常に満足している”または“満足している”という人は、男性が4割ほど、女性が3割ほどで、参加国中、満足度は男性が4番目に低く、女性は2番目に低い。」(2012年・ISSP「家庭と男女の役割」調査)

仕事や家庭生活といった身近なテーマだと興味がわくのではないでしょうか。それと同時に、「なぜ日本人は仕事にストレスを感じるのだろう?」「なぜ日本人は家庭生活の満足度が低いのだろう?」といった疑問がわいて、その理由を知りたくなるはずです。

今年の文研フォーラムでは、世論調査部が20年以上前から世界の国々と協力して毎年実施してきた「ISSP国際比較調査」についてご紹介します。開発途上国を含めて40以上の国と地域が参加している調査から見えてきた“日本人の姿”や“日本の課題”をゲストとともに詳しく見て行きます。

ゲストにお招きするのは、NHKのニュース番組にもご出演いただいている白河桃子さんと常見陽平さんです。日本人の働き方の問題や、結婚や家庭の問題に詳しいお二人が、調査から浮かんだ様々な疑問にお答えします。どうぞお楽しみに!!

研究報告は、国際比較調査のベテラン、村田ひろ子主任研究員が担当します。

文研フォーラムの詳細はこちらから↓

世論調査部(視聴者調査)阿曽田悦子

現在、私は1歳と3歳の子育て真っ只中。

ご飯を作っているとき、片付けしているとき、ちょっと休憩したい時。

一番お世話になっているのが「テレビ」です。

上の子が1歳の頃までは、Eテレや知育教材など“親が見せたいコンテンツ”を見せていました。

2歳になり、“自分の見たいコンテンツ”を主張するように。

3歳になると、自分でテレビのリモコンを操作し、DVDやYouTubeまで見るようになりました。

子どもたちの最近のブームは「アナと雪の女王」。

毎日、飽きることなく何度も見ているため、まだ上手に話すことができない

1歳の娘も「ありの~ままの~」と鼻歌らしきものを歌っている始末です。

テレビ番組にこだわらず、“見たい時に見たいコンテンツを見る”。

これが、我が家の子どもたちの「テレビ」の見方です。

テレビ番組を放送された時間に見るリアルタイム視聴や、録画やDVDでの視聴、テレビで動画を視聴したりなど、いろいろな形の「テレビ」の見方がありますが、そもそも、幼児が1日にテレビ番組をリアルタイムで視聴している時間はどれくらいでしょうか?

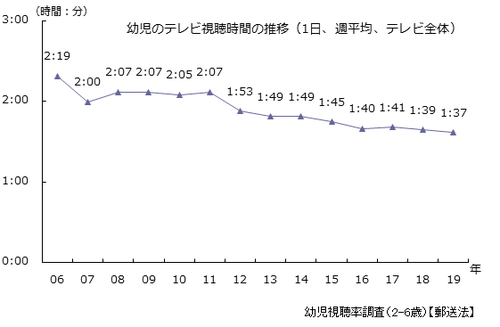

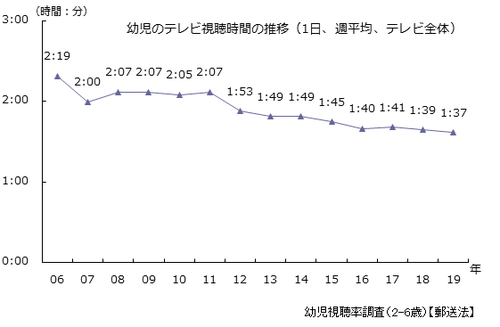

毎年6月に実施している「幼児視聴率調査」のデータをご覧ください。

2006年のリアルタイムの視聴時間は、2時間19分。その後2011年までは2時間以上でしたが、2019年は1時間37分になってしまいました。

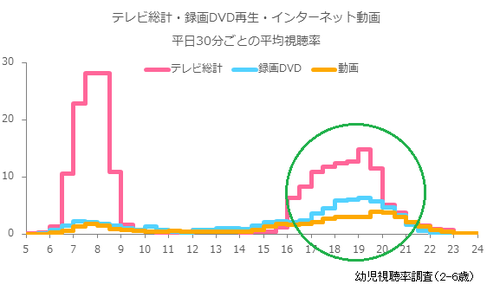

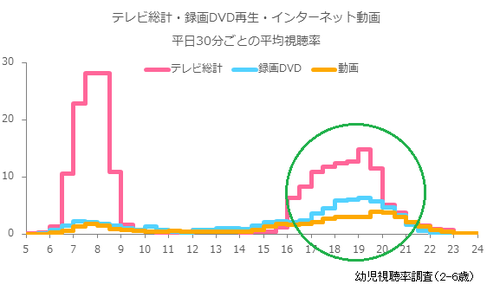

特に夕方の時間帯では、今なおリアルタイム視聴が最も多いものの、録画DVD視聴、インターネット動画視聴が存在感を増している兆しがみえています。

子どもたちをとりまく環境も変化し、テレビコンテンツだけではなく、

映像コンテンツが多様化している中で、子どもたちは何を見ているのでしょうか?

3月4日の文研フォーラムでは、「幼児視聴率調査」と「メディア利用の生活時間調査」の最新データをもとに、幼児のコンテンツ視聴の実態、母親のリアルな生活・メディア動向を詳しく報告します。

またゲストには、民放初の0歳~2歳向けの幼児番組「シナぷしゅ」を企画した、テレビ東京・飯田佳奈子プロデューサーと、Eテレの編成主幹・中村貴子を迎え、「幼児コンテンツ」のミライを一緒に考えます。

これからの時代を生きる子どもたちは、どんなコンテンツを、どのように見ているのか?

「何みてる?令和のこどもたち」 皆さん、ぜひご参加ください。

文研フォーラムの詳細はこちらから↓

メディア研究部(海外メディア)青木紀美子

「隠れた飢餓」の問題について話し合うため、カリフォルニア州サクラメントの

公共ラジオCapital Public Radioが開いた住民との対話集会

(写真:Steve Fisch/FischPhoto)

アメリカ、ハーバード大学のジャーナリズム研究所NiemanLabは、毎年の終わりに翌年の動向「予想」(1)を報道分野の先駆者や研究者に依頼し、発表しています。メディアの危機が深刻なアメリカでジャーナリストや識者は何に注目しているのか?海外メディアの動向調査を担当する私には、その知見からヒントを頂くことも多い読み物です。

2020年のNiemanLab予想で目立った言葉の一つは「エンゲージメント」でした。日本では「エンゲージメント・リング」など婚約という意味で使われることが多い言葉ですが、ジャーナリズムの分野では市民と「接点を持つこと」「双方向の対話をすること」「継続的なつながりを育むこと」「活動をともにすること」といった読者視聴者、さらに幅広い市民との関係を表す言葉として使われるようになっています。

非営利調査報道メディアProPublicaのエンゲージメント担当記者、ビーナ・ラガベンジュランさんは「エンゲージメント報道は、取り上げる課題の当事者がその取材報道に参加する機会をつくること」と説明し、特に地域ジャーナリズムの分野で人々とのエンゲージメントが増えることを予想しています。(2)

ヴィスコンシン大学ジャーナリズム校の教授スー・ロビンソンさんも、2020年のアメリカ大統領選挙に向けて有権者とのエンゲージメントを試みるメディアが増え、特に地域メディアの選挙報道の内容を変えてゆくだろうと述べました。(3)

カリフォルニア州の公共ラジオのコンテンツ責任者クリスティン・ムラーさんは「エンゲージメントは従来の報道を見直し、透明性を高め、取材から発信まで地域社会とともにかたちづくることで、人々とメディアとの間の距離を縮めるものだ」とした上で、このエンゲージメントをジャーナリズムの財政基盤の強化にも結びつけることを2020年の課題と位置づけています。(4)

情報が氾濫し、メディアへの信頼も落ち込む時代。このような「エンゲージメント」を柱に、人々が必要とする情報、信頼できる情報を届けることで、双方向の対話があるつながりを育み、信頼の回復をめざす試みを欧米では「Engaged Journalism」と位置付け、実践例や成果、課題や評価の指標などについて情報の交換が行われるようになっています。

具体的な手法は多様で、オンラインで募集した質問や意見を出発点に取材をすることもあれば、地域の課題について住民が話し合う機会を設け、その議論を参考に報道内容や発信方法を方向づけることもあります。共通しているのは、人々の声にもう一度耳を傾けることから始め、市民を、情報を受ける「オーディエンス」から情報をかたちづくる「パートナー」へと見直し、”市民のため”だけではなく、“市民とともに”発信することをめざしていることです。

文研フォーラム2020では、アメリカのCapital Public Radioをはじめ、イギリスのBBCや西日本新聞社からエンゲージメントに取り組む方々の参加を得て、実践例を紹介し、その可能性や課題について話し合います。

(1) https://www.niemanlab.org/collection/predictions-2020/

(2) https://www.niemanlab.org/2019/12/the-year-of-the-local-engagement-reporter/

(3) https://www.niemanlab.org/2019/12/campaign-coverage-as-test-bed-for-engagement-experiments/

(4) https://www.niemanlab.org/2019/12/the-year-we-operationalize-community-engagement/

文研フォーラムの詳細はこちらから↓

メディア研究部(メディア動向)大髙 崇

イギリス人アーティストのイアン・ベリー(Ian Berry)の作品をご存知でしょうか?

地下鉄、バーなどの都会的な情景画や、アイルトン・セナの肖像画。ブルーの世界に彩られた油絵のような質感ですが、近づいてよーく見ると・・・

実はデニム(ジーンズ)の生地を貼り合わせた「切り絵」なのです。デニムの様々な青・黒・白の濃淡だけでリアリティたっぷりに表現されている傑作ぞろい。

イアンは、自分がもう履かなくなったたくさんのデニムを見て「捨ててしまうのはもったいない」と思ったのが、創作を始めたきっかけだと語ったそうです。

衣服としての役割を終えたデニムがアーティストの感性を刺激して、絵画の素材という意外な形で新たな光があたったわけです。

お見事!!

こんな風にNHKアーカイブスが保存する100万本の過去番組にも新たな光をバンバンあてたい!

その思いで文研フォーラム2020に臨みます!(^O^)♪

3月5日午前10時からのプログラムC 「NHKアーカイブスに公共メディアの価値を探る」では、過去番組をNHK以外の専門家や研究者の視点から活用する事例を紹介します。

●大学などの研究者の方々にアーカイブスの番組を視聴して論文を書いていただく「学術利用トライアル」での研究成果を発表。「ドキュメント72時間」やNスぺ「人体」シリーズ、「歌舞伎の舞台映像」の昔と今を分析した結果、意外な発見が続々と…!

●認知症ケアの専門家の方々との連携で生まれた「回想法ライブラリー」を徹底解剖。

むかしの思い出を語り合うことで脳が活性化する効果が期待される認知症の心理療法に、NHKアーカイブスが一役買っています。古い映像のリノベーション成功事例です!

過去の番組は、たくさんの人の感性を刺激することでしょう。

そして、放送とは違った、意外な形で新たな光があたることでしょう。

「デニムを絵画に活用しよう」のような発想には、たくさんの方々とのコラボが必要です。みなさん、ぜひ語り合いましょう!

文研フォーラムの詳細はこちらから↓

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

あまり聞きなれない2つのキーワードをタイトルにしました。この2つ、皆さんはご存じですか?ディスラプションとは「破壊」、トランスフォーメーションとは「変化・変質」という意味です。

イギリスの通信社ロイターの研究所とオックスフォード大学が毎年出しているリポート「Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2020」が今年も1月に発表されたのですが、その冒頭のサマリーには、「この10年でモバイルとSNSによって既存メディア産業が大きく“破壊”された」と書かれています(図1)。モバイルとSNS、まさにデジタルによるディスラプションですね。

(図1)

出典:「Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2020」

では、こうしたデジタル・ディスラプションは日本でも起きているのでしょうか。

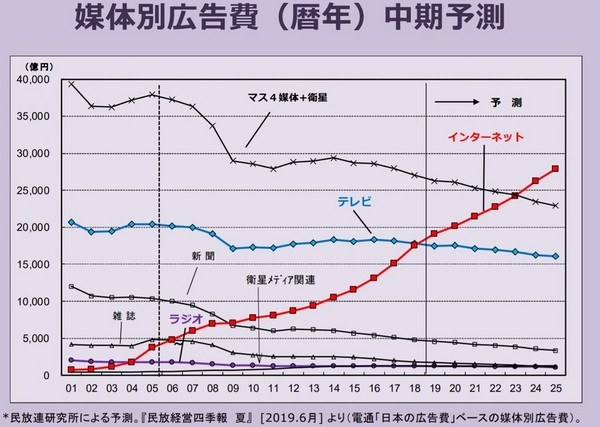

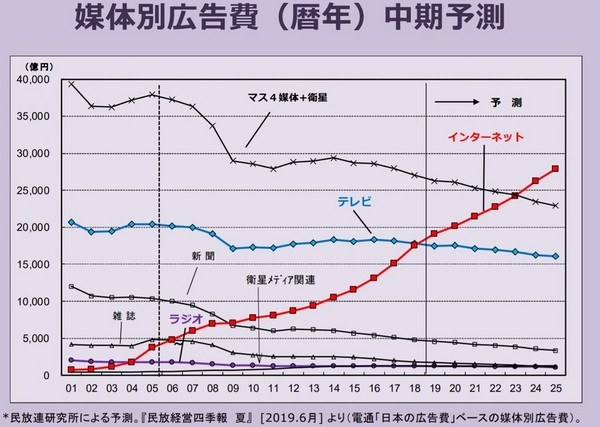

図2は民放連研究所が行なった「媒体別広告費の中期予測」です。2025年に向けて、テレビ(地上波)はインターネットに大きく水を開けられると予測しています。昨年11月末に民放連研究所が主催した「ローカルテレビ経営研究会」でも、所長の木村幹夫氏は「ネットがテレビに代わるリーチメディアになるディスラプションは当分起こりそうにないが、そのことへの備えは今から必要だ」と指摘しました。

(図2)

出典:民放連研究所 (民放経営四季報2019夏)

一方、広告収入ではなく受信料収入で成り立つ公共放送はどうでしょうか。ここ数年、欧州では公共放送のあり方や受信料制度を巡って様々な議論や、実際に制度改革が行われています。欧州も日本と同様、テレビ端末を持つ世帯が受信料を支払い、公共放送を支えるという制度を運用する国が多数です(2013年にテレビ端末の有無に関わらず個人が負担する制度に変えたドイツを除く)。しかしスウェーデンでは2019年に受信料制度が廃止されてドイツと同じ制度に、デンマークは同じく2019年から段階的に公共放送の予算が受信料から政府交付金へと移行することになり、それに伴ってチャンネル数の大幅削減も行なわれました。去年末にはイギリスでも、受信料未払いに対する刑事罰の廃止が検討されていると報じられています。OTTによる多様な動画配信サービスの充実によって、公共放送のサービスや価格、制度が相対化され、これまでのようなあり方でいいのかという問いが投げかけられているのだと思います。

日本でも、総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」では、NHKに対して、業務・受信料・ガバナンスの三位一体改革の必要性が繰り返されています。また、「NHKから国民を守る党」が活動を続けるなど、NHKには国民からの厳しい目も注がれています。ただ、公共放送を取り巻く変革のうねりは、日本固有の問題ではなく世界的な潮流といえるでしょう。

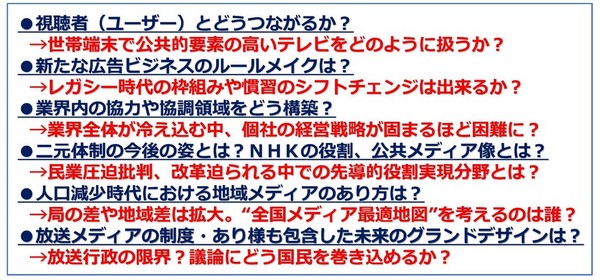

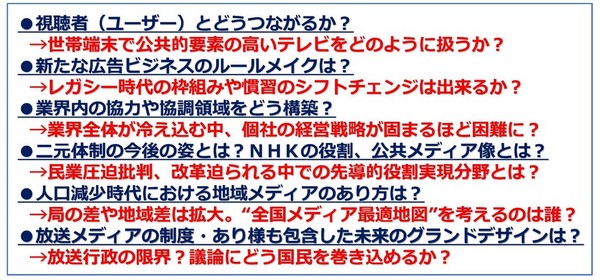

こうした状況にどのように対応していくか。それが、冒頭にもう1つあげたキーワード、デジタル・トランスフォーメーションです。放送波だけでなくネットでも、テレビ端末だけでなくモバイルにも、番組や情報をどう提供していくか、そのためのビジネスモデルの変革や法制度の改革をどのように進めていくのか…等々。他の事業と異なり、地上放送業界は、テレビ端末の上に限られた局だけがチャンネルを持つことを許されてきた、いわば“一艘の船”。NHKと民放の二元体制、在京キー局とローカル局のネットワークモデル、広告代理店主導の強固なビジネスモデル等、この船を支えるこれらの“骨組み”はあまりに複雑に絡み合い、また多様な立場の多数の“乗組員”がいて、羅針盤を描ける人がいない状態が続いています。図3には、現在、私が取材を通じて感じている変革に向けた課題の主なものを挙げてみました。もちろんこれ以外にも挙げればきりがないですが…。

(図3)

しっかりした取材基盤を持ち、確かな情報を伝え、社会でいま何を考え、解決していくべきか、絶えず問題提起し続けるメディアの機能は、フェイクニュースが氾濫しフィルターバブルの問題が指摘されるインターネットが中心となる言論社会にとって、また、人口減少や少子高齢化で課題が増大する地域社会にとって、これまで以上に重要になってくると思います。その機能の重要な担い手として、これまで一世紀近く続いてきた地上放送は、時代の変化に応じた変革を行うことが果たして可能なのでしょうか。

こうしたことを考えるために、3月6日、「NHK文研フォーラム2020」では「これからの“放送”はどこに向かうのか? 本質的な論点に向き合うために」と題したシンポジウムを行います。アカデミックな視点から、今後の放送やメディアを考えるための糸口をさぐれればと思っています。

文研フォーラムの詳細はこちらから↓