計画管理部(計画) 松本裕美

2017年も残りわずかとなりました。新年を迎えると、色々な行事が目白押しですよね。

1月 箱根駅伝、大発会…

2月 ピョンチャンオリンピック…

3月 文研フォーラム2018、ピョンチャンパラリンピック…

かなり無理やりでしたね。

では、「文研フォーラム」って何??と言う方に…

年1回、NHK放送文化研究所が総力を挙げて、研究や調査の成果を発表したり、シンポジウムを開催している場です。NHK文研フォーラム2018は「テレビの未来 メディアの新地図」をテーマに、3月7日(水)から3日間、東京・千代田放送会館で開催します。

プログラムは7つ。そのキーワードを一部抜き出してみると…

*日米同時世論調査

*マルチプラットフォーム戦略

*スマホ時代のテレビの可能性

*メディアの公共性

*テレビドキュメンタリー研究

*美化語

*老舗番組

ちょっと謎?なものもあると思いますが、なかなかバラエティに富んでいるような気がしませんか?

国内外のメディア関係の研究者をはじめ、ジャーナリスト、料理研究家の方など豪華ゲストをお招きして、テレビやメディアの今、未来について文研の研究員と共に考えていきます。

文研フォーラム2017から

ちなみに過去5年のテーマを見てみると、

2013年「テレビ60年 未来へつなぐ」

2014年「テレビとメディアの‘現在値(ち)’~伝えてきたもの、伝えていくもの~」

2015年「放送90年 これまで、そしてこれから」

2016年「変貌するメディア、その先を考える」

2017年「いま考える メディアのちから メディアの役割」です。

文研が、激変しているテレビやメディア環境について模索し続けていることがお分かりいただけますでしょうか?

さて、興味を持っていただいたプログラムの申し込みは、来年2月上旬にこちらのホームページで開始予定です。定員に達してしまうと受付終了となりますので、是非お早めに。

メディア研究部(メディア史研究) 三矢惠子

『NHK年鑑』の編集長をしています。ブログへの登場は1年ぶりとなります。

『NHK年鑑』はその名のとおり、1年に1度発行する、NHKを中心とした放送界の動きを記録した刊行物です。

2016年度の動きをまとめた『2017』版を11月10日に発行し、12月12日から、その中のNHKに関連した情報をこのホームページ上で公開しています。

『年鑑2017』

2016年度の放送界の大きなトピック、4K・8K試験放送の開始については、第2章第1節で丁寧にとりあげたほか、各部局のページでも、関連するそれぞれの取り組みを紹介しています。また、当然のことながら、番組解説でも資料編の番組時刻表でも、「スーパーハイビジョン試験放送」という項目が新たに加わっています。

ところで、社会のデジタル化が進んで便利になっても、世の中から紙の本が消える、という状況にはなっていません。電子化されたデータにはない、本ならではの使いやすさや本だからわかることがあるからでしょう。

今回の『NHK年鑑2017』では、そんな本としての使い勝手をよくする、ささやかな改善を2つ施しました。1つは、目次のレイアウトをわかりやすく変えたこと、もう1つは「年鑑」のキラーコンテンツとも言える「番組解説」を第4部として独立させ、資料編の直前に配置して探しやすくしたことです。

もっぱらネットで「年鑑」を利用してくださっている方にはピンと来ない改善かもしれませんが、本を使い慣れている方には、きっと使い勝手がよくなったと思います。

もちろん、内容的にも、『NHK年鑑』には、次のような高い資料価値があります。

◇創刊は1931年(当時は『ラヂオ年鑑』)と歴史が長いこと

◇これ1冊で放送、技術、経営、その他、NHKの全体がわかること

◇「番組解説」という、この本でしかわからない情報があること

『NHK年鑑』が本当に役に立つのは、刊行してすぐというよりは、少し時間が経ってからのことでしょう。“その時”に思いを馳せながら、今年も編集作業を進めました。

(校正・編集作業風景)

メディア研究部(放送用語・表現) 塩田雄大

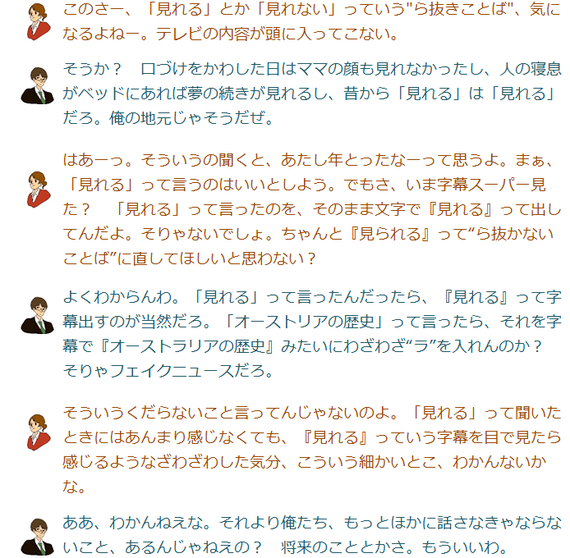

べつに、怒って出てかなくってもいいじゃない。

はぁあ、休みの日にやんなるわ。女ですもの泣きはしないけど、なんであたしの気持ち、わかってもらえないんだろ。

なにこの本、『放送研究と調査』(2017年12月号)? あいつ、あいかわらずマニアックだね。え、“「高齢者」は、72歳7か月からである”って、どういうこと?

▼「高齢者」は公的には「65歳以上」と定義されることが一般的であるが、一般の人々の意識の平均値を算出すると「72歳7か月から」であった。

うわ、もしかしてこんなこと真剣に算出しちゃったりしてる人がいるの?

▼「雨かもしれませんね_ 」および「もう終わったのかもしれませんよ_ 」のように書くときに、句点[ 。]と疑問符「?」のどちらを使うかを尋ねたところ、句点[ 。]であるという回答がいずれも約半数を占めた。

そうそう、これは「?」じゃなくて「 。」であるべきよね。

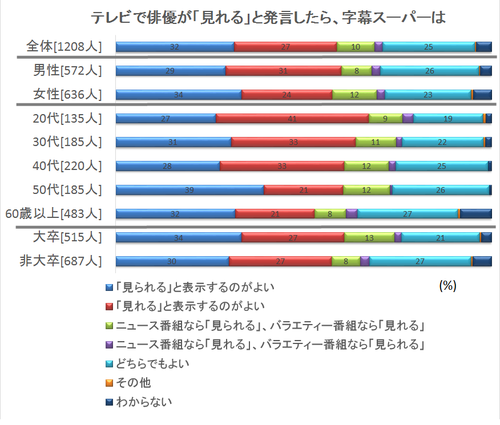

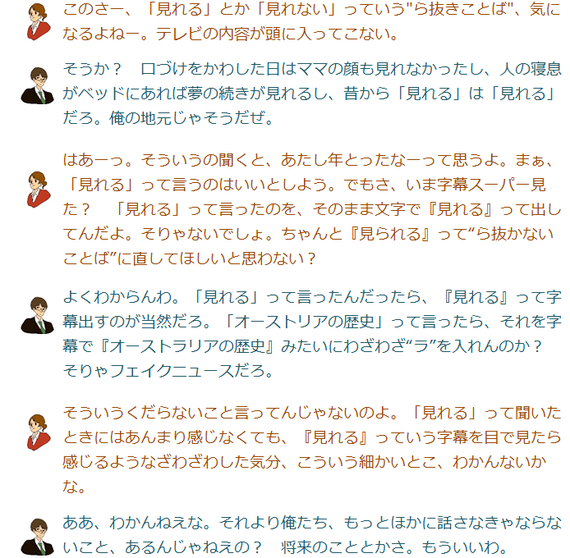

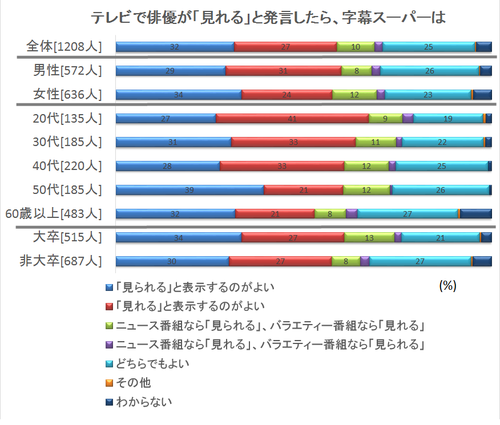

▼テレビで[見れる]という発言があったとき、それに合わせて字幕スーパーを施すとしたらどのようにするのがよいかを尋ねたところ、【「見られる」と表示するのがよい】という規範的な意見は、[女性][50歳以上][大卒][関東]に特に多い。

うそやだなにこれ、この条件、年齢以外はぜんぶあたしに当てはまってるじゃん。

もしかしてあいつ、あたしにこれ見せようとして…

メディア研究部(海外メディア研究) 山田賢一

香港が中国に返還されて20年が経ちました。20年前は、香港が中国に返還されると、経済の自由放任で栄えた香港が共産党独裁政権の下で衰退していくとの見方がありましたが、その後、香港は2003年に中国本土との間でCEPAという経済緊密化協定を結び、経済的な一体化を進める中でそれなりに繁栄を維持してきました。その一方で、中国本土にはない香港の魅力であった「報道の自由」について、特にここ数年“萎縮”が進んでいるとの指摘があります。

その背景には、テレビにしても新聞にしても、香港のメディアオーナーの多くが中国ビジネスに精を出す財界人で、中国への批判的な報道をすることに腰が引けているということがあります。これが特に目立っているのが商業テレビ局トップのTVBで、もともと親中派の香港の財界人が所有していましたが、2015年には報道部の編集主任に親中派政党「民建聯」の前幹事長が就任した上、その後、中国資本がTVBの株式の一部を正式に取得するなど、中国による「直接支配」の様相も出てきました。

さらに衝撃的だったのは、2015年から2016年にかけて起きた「銅鑼湾書店事件」です。銅鑼湾書店は、中国共産党政権の内幕などを暴露する書籍を扱う香港の書店ですが、2015年10月から年末にかけて、書店の幹部5人が相次いで「失踪」したのです。これらの書店幹部はその後、中国中央テレビ(CCTV)など中国系のメディアに拘束された状態で相次いで登場、「違法行為」を認めるインタビューの映像が報道されました。しかし、2016年6月、このうちの1人の林栄基氏が釈放後に香港で記者会見し、テレビでの自白は事前に原稿が用意され「強制されたものだった」と述べたのです。また、5人のうちの1人の李波氏は、香港にいる間に行方不明になっており、中国政府が香港にいる香港人を拉致したのであれば、中国本土とは異なる社会システムを維持するとした「一国二制度」を侵すものに他ならないとして、香港市民を震えあがらせました。

さらに衝撃的だったのは、2015年から2016年にかけて起きた「銅鑼湾書店事件」です。銅鑼湾書店は、中国共産党政権の内幕などを暴露する書籍を扱う香港の書店ですが、2015年10月から年末にかけて、書店の幹部5人が相次いで「失踪」したのです。これらの書店幹部はその後、中国中央テレビ(CCTV)など中国系のメディアに拘束された状態で相次いで登場、「違法行為」を認めるインタビューの映像が報道されました。しかし、2016年6月、このうちの1人の林栄基氏が釈放後に香港で記者会見し、テレビでの自白は事前に原稿が用意され「強制されたものだった」と述べたのです。また、5人のうちの1人の李波氏は、香港にいる間に行方不明になっており、中国政府が香港にいる香港人を拉致したのであれば、中国本土とは異なる社会システムを維持するとした「一国二制度」を侵すものに他ならないとして、香港市民を震えあがらせました。

『放送研究と調査』12月号では、こうした香港のメディア環境の変化について、今年9月に行った現地調査を踏まえ、特に主要テレビ局であるTVBと公共放送のRTHKを中心に紹介するとともに、従来型メディアが“萎縮”する中で新たな報道の自由の守り手として雨後の筍のごとく立ち上げられているネットメディアについても、その現状と課題を報告します。