テレビとYouTube、どんなときに役に立っている?【研究員の視点】#499

世論調査部(視聴者調査)行木 麻衣

みなさんは、世の中の出来事や動きを知りたいと思ったとき、テレビを視聴しますか。新聞を読みますか。それともインターネットの検索サイトを見ようと思いますか。あるいは、癒やされたり、くつろいだりしたいと思ったときは、どのメディアを利用しようと思いますか。

文研では、人々がどのようにメディアを利用しているのか、その背景にある意識は何か、2020年から「全国メディア意識世論調査」を実施しています。今回は、2022年の「全国メディア意識世論調査」から、メディアの効用、つまりそれぞれの目的ごとに、どのメディアがもっとも役に立つと思うかを尋ねた結果をご紹介します。

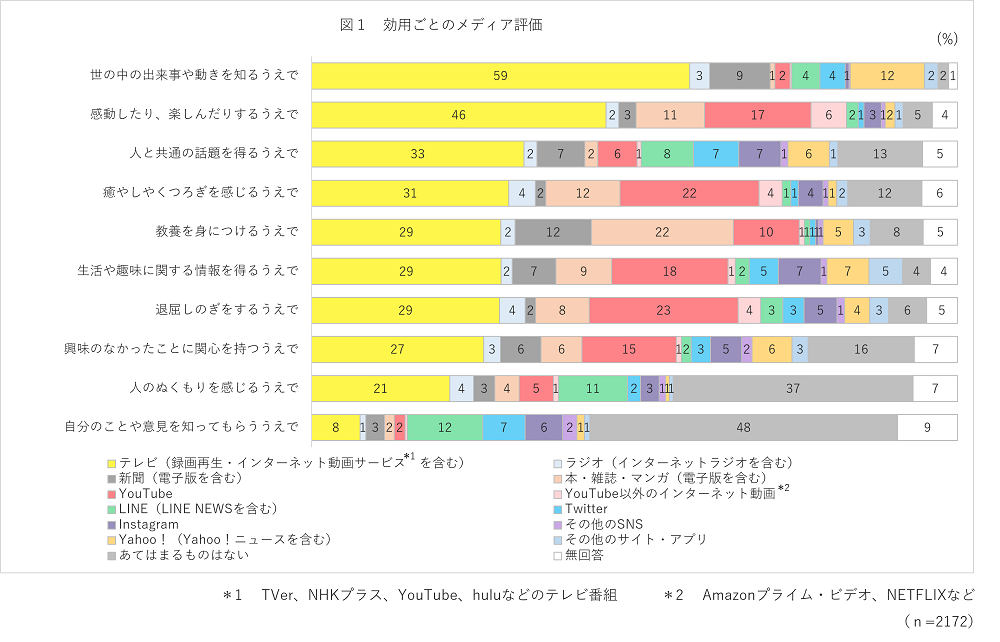

まず、回答者全体の結果をみると(図1)、一番上の「世の中の出来事や動きを知る」ときはテレビが59%と半数を超え、もっとも役に立つと評価されています。また、グラフの2番目「感動したり、楽しんだりする」からグラフの下から2番目の「人のぬくもりを感じる」までについても、テレビに対する評価は、ほかのメディアと比べ、もっとも高くなりました。一方、テレビ以外で、どのメディアを利用しているかをみると、赤色のYouTubeは、グラフの真ん中ほどにある「癒やしやくつろぎを感じる」「退屈しのぎをする」で、テレビに迫っています。

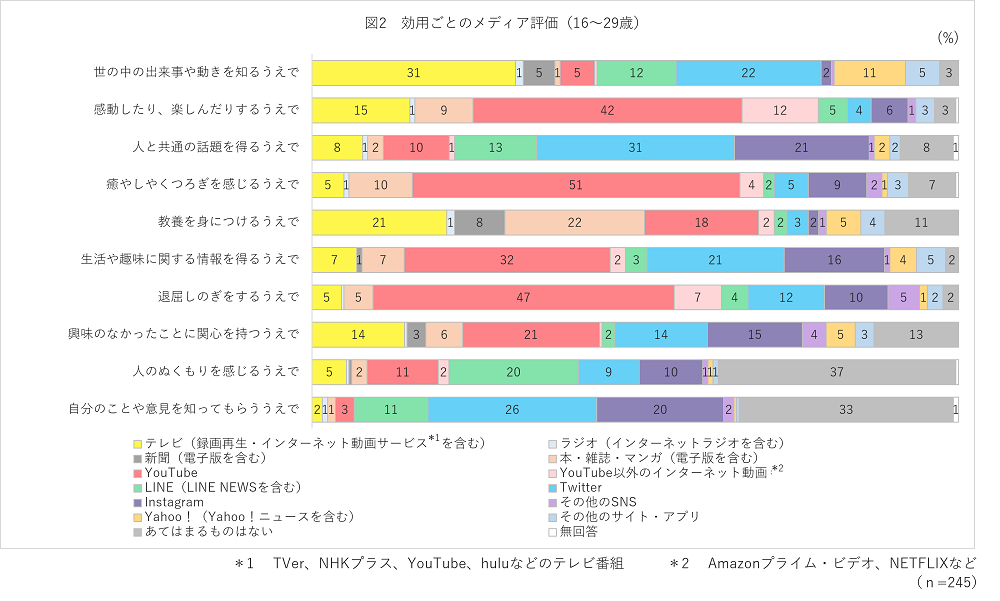

全体でみると、多くの目的で、テレビがもっとも役に立っていると評価を受けていましたが、これを16~29歳の若年層に限ってみると、異なった様相がみられます(図2)。 全体の回答でテレビが6割ほどを占めていた「世の中の出来事や動きを知る」は、テレビが31%、Twitterが22%で、テレビとTwitterの間に有意差はなく同程度となっています。「癒やしやくつろぎを感じる」はYouTubeが51%と半数を超え、もっとも評価されています。また、「感動したり、楽しんだりする」「生活や趣味に関する情報を得る」「退屈しのぎをする」も、YouTubeがもっとも役に立つと評価されていました。

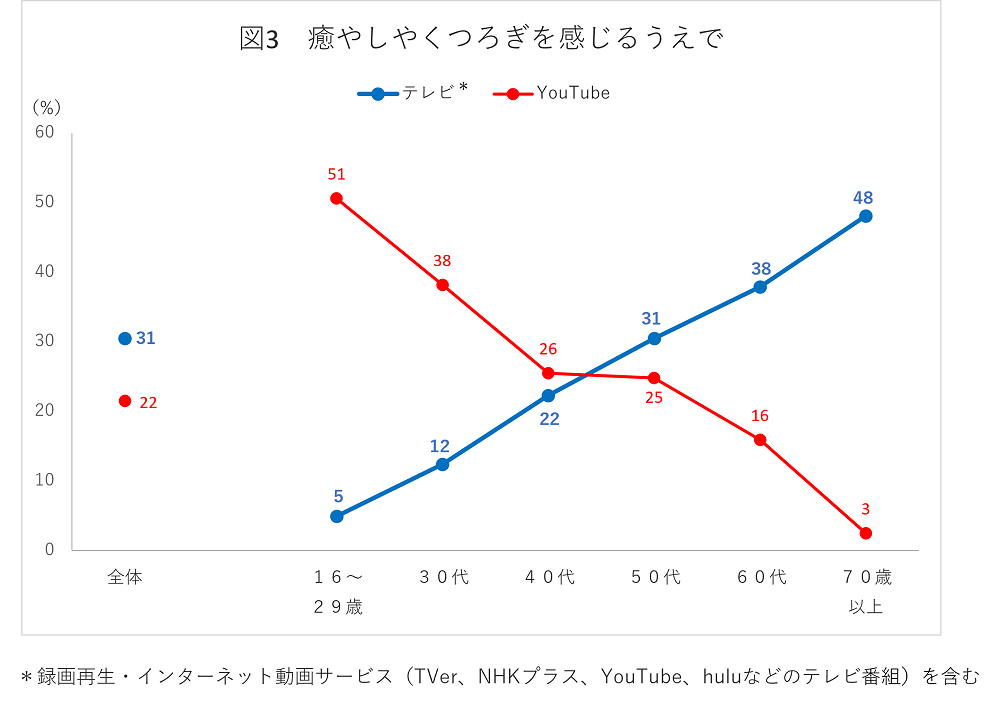

16~29歳では、「癒やしやくつろぎを感じる」という目的のときに、YouTubeがテレビを大きく上回って半数以上を占めました。この「癒やしやくつろぎを感じる」について、16~29歳以外のほかの年層がどのように思っているのかをみてみます(図3)。テレビは年層が高くなるほど評価が高く、反対にYouTubeは年層が低いほど評価が高く、対照的な結果となっています。この中間にあたるのが40~50代で、テレビとYouTubeが同程度でした。

このように、16~29歳では、テレビよりもYouTubeから癒やしやくつろぎを感じている人が多いですが、具体的にはどのような状況や場面で、どのようなコンテンツを見ているのでしょうか。今回の調査に関連して、2023年3月に30代以下の男女18人を対象に、オンライングループインタビューを行いました。その中での発言をいくつかご紹介します。

時間に余裕があるときに、YouTubeで好きな動画を見たり、音楽を聴いたりしながら、のんびりとした時間を過ごしている様子がわかります。

ここまでみてきたように、全体でみれば、テレビは「世の中の出来事や動きを知る」だけでなく「感動したり、楽しんだりする」「人と共通の話題を得る」など多くの目的や場面で、多くの人にもっとも役に立っていると思われています。一方で、16~29歳で顕著にみられたように、「感動したり、楽しんだりする」「癒やしやくつろぎを感じる」「生活や趣味に関する情報を得る」「退屈しのぎをする」といった場面では、その目的にかなう動画や情報をその場で見ることのできる、YouTubeを役に立っていると思う人が多くみられ、役に立っていると思うメディアが多様化している現状を垣間見ることができました。

『放送研究と調査』2023年7月号では、今回ご紹介したメディアの効用をはじめ、メディアの利用実態、メディア利用と意識などについて、「全国メディア意識世論調査・2022」の結果をご紹介しています。

コロナ禍以降のメディア利用の変化と、背景にある意識~「全国メディア意識世論調査・2022」の結果から~

どうぞ、ご覧ください。

|

【行木麻衣】 |