#59 NHK大河ドラマ "蔵出し"ポスター展

放送博物館 和田源二

NHK放送博物館は、大河ドラマや連続テレビ小説、NHKスペシャルなど、番組広報用にNHKが制作したポスターを多数所蔵しています。放送博物館では、来年1月に大河ドラマ第56作「おんな城主 直虎」の放送が始まるのにあわせ、歴代大河ドラマのポスターを一堂に展示します(会期:2017年1月17日~2月26日)。

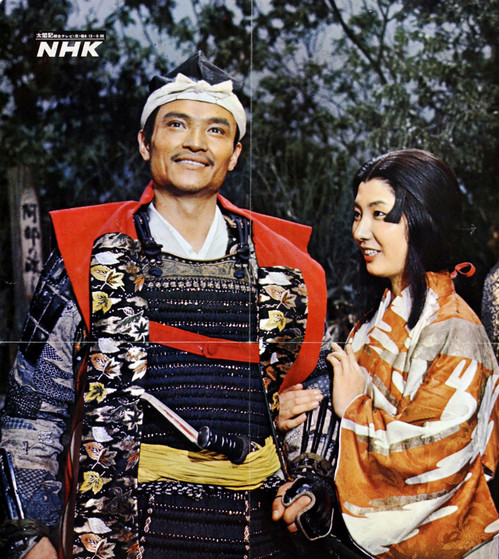

今回展示するポスターのうち最も古いのは第3作「太閤記」(1965年)です。豊臣秀吉を演じた緒形拳さんの野性味豊かな演技、第1回の冒頭で当時開業したばかりだった東海道新幹線の走行シーンを使うという斬新な演出などが視聴者の心をつかみ、大河ドラマの存在感を不動のものにした作品です。当時はモノクロ放送でしたが、ポスターはカラー写真で、緒形さん演じる秀吉(木下藤吉郎)の雄々しい笑顔と、寄り添う藤村志保さん(ねね役)の柔和な表情が好対照です。

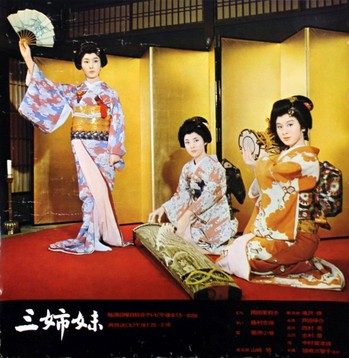

幕末から明治維新までを舞台に幕臣旗本の姉妹を描いた第5作「三姉妹」(1967年)は、岡田茉莉子さん・藤村志保さん・栗原小巻さんという3人の名優が武家の女性らしい気高い表情を見せているのが印象的なポスターです。

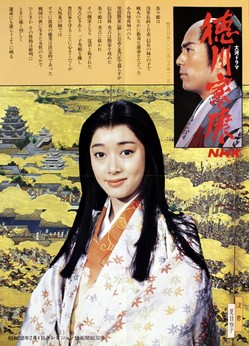

このほか、第8作「樅ノ木は残った」(1970年)の吉永小百合さんの清新な笑顔、第21作「徳川家康」(1983年)の夏目雅子さん、第23作「春の波涛」(1985年)の松坂慶子さんの、いずれもあでやかな着物姿も必見です。ポスターの内容にも半世紀を超える時代の変遷が感じられます。初期のポスターがドラマのシーンを再現したような写真が多いのに対して、平成に入った頃から、ポスター独自の完成度を追求したものが増えてきます。

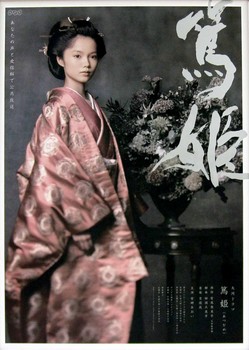

足利尊氏役で鎧姿の真田広之さんを、ジーンズなど洋装の宮沢りえさんら3人の女性が囲むというユニークなデザインの第29作「太平記」(1991年)、モノトーンに近い薄い色調であたかも幕末に撮影した写真であるかのようなテイストの第47作「篤姫」(2008年)など、味わい深いポスターがめじろ押しです。

展示では、大河ドラマ全作品のタイトルバック映像もダイジェストでご覧いただく予定です。日本を代表する作曲家による歴代のテーマ曲とあわせお楽しみください。展示場は、放送博物館3階の企画展示室です。皆様のお越しをお待ちしております。

「NHK大河ドラマ “蔵出し”ポスター展」

2017年1月17日(火)~2月26日(日)

NHK放送博物館

休館日 :月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日休館)、年末年始

入場料 :無料

開館時間:午前9時30分~午後4時30分

所在地 :〒105-0002 東京都港区愛宕2-1-1

TEL : 03-5400-6900