メディア研究部(メディア史研究) 村上聖一

放送局(放送事業者)が「政治的公平」などを定めた番組準則(放送法4条)に違反した場合、電波法76条に基づいて放送局の運用停止処分(いわゆる電波停止)ができるのかという問題をめぐっては、今なおさまざまな見解が見られます。

電波法76条には確かに、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる」と書かれています。

これだけを読めば、放送法の何らかの規定に違反すれば、電波停止処分ができるようにも見えます。しかし、そもそもこの条文は番組準則違反のようなケースまで想定して制定されたのでしょうか。

その点を検証するため、『放送研究と調査』2020年7月号「電波三法 成立直前に盛り込まれた規制強化」では、1950年の放送法・電波法の制定時にさかのぼって条文の趣旨を探りました。

詳しくは論考をお読みいただければと思いますが、結論としては、番組準則と電波停止処分に関する検討は別々になされ、双方を結びつける議論はなされていなかったと考えられます。もっとも、議論がなかったことを証明するのは難しく、せめて国会審議の場で言及されていれば、あるいは制定過程を記録した文書が保存されていれば、といった思いを抱かざるを得ません。

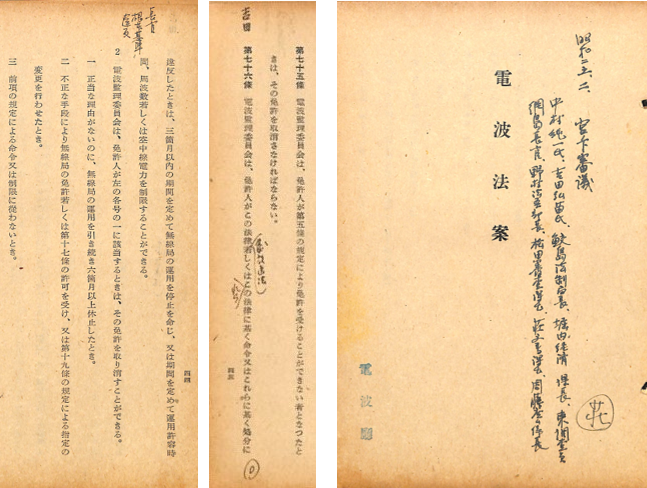

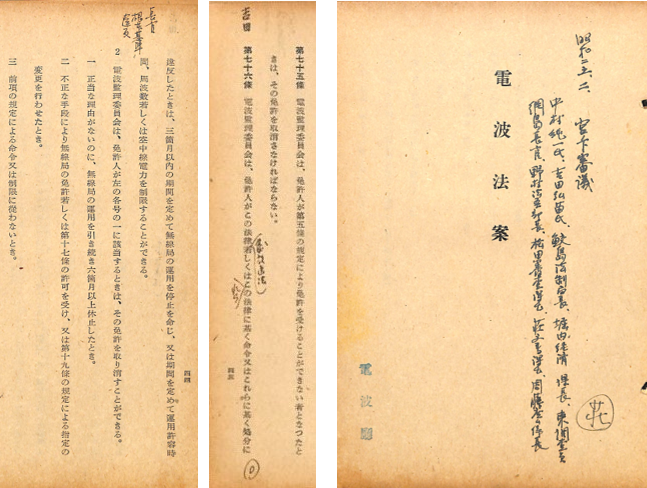

次の写真は、電波法が成立する2か月前の1950年2月に行われた検討の記録です。ただし、公文書として正式に残されたものではありません。議論に加わっていた当時の電波庁幹部がその後長く保管し、1980年代になってNHK放送文化研究所に寄贈された資料に含まれていたものです。

検討事項が手書きで書き込まれた電波法案(右は表紙、左は電波法76条部分)

表紙には手書きで「昭和二五、二 宮ノ下審議」とあり、その横に出席者名が書かれている。

(NHK放送文化研究所所蔵 荘宏文書)

これを読みますと、前年12月に国会に提出された電波法案や放送法案をめぐって、電波庁や衆議院法制局の幹部が箱根の温泉旅館に泊まり込み、修正の検討を行ったことがわかります。このとき、電波法76条の処分の対象として、当初の法案にはなかった「放送法違反」を新たに加える検討がなされたことが記されています。しかし、放送法案の番組準則については何も書き込みはありません。また、なぜ法案を修正するのかという点も書かれていません。

一方、番組準則はこれとは別に、その後の国会内の協議で、「政治的公平」などに関する修正がなされたものと見られますが、その経過がはっきりわかるのは、当時、日本を占領していたGHQの文書によってです。そうした日本側とのやり取りの記録がGHQ側に残されていたケースは少なくありません。

次の写真は、衆議院の電気通信委員会が1950年3月、法案修正についてGHQの承認を求めるために送付した文書の一部です。衆議院が作った英文の文書ですが、日本側では見つかっていません。文書はGHQによって保管されていたものがアメリカの国立公文書館に移され、それを日本の国立国会図書館が複写して公開しているものです。

衆議院電気通信委員会・辻寛一委員長名のGSあて書簡(1950年3月16日)

(国立国会図書館所蔵 GHQ/SCAP文書)

この文書を含め、GHQが残した資料には電波法76条と番組準則を結びつける記述は見当たりません。放送法には、一般に電波法で規定されている設備関連の規定があるため、その点もカバーするため電波法案の修正がなされた可能性が高いと思われますが、決定的な証拠はありません。

ただ、もし仮に電波法76条の規定が番組規制につながるものとして日本側の立法担当者の間で議論になっていたとすれば、放送の民主化を求めていたGHQがまったく記録を残さないことは考えにくく、そうした点からは、番組準則違反と電波停止を結びつける議論は、少なくとも公式の場では、なされなかった可能性が高いと考えられます。

このように放送法や電波法の成り立ちには、今なお、はっきりしない点が残されています。電波法76条をめぐってさまざまな見解があることは冒頭に触れたとおりですが、そうした相違が生じている原因の一つとして、文書が残されていないために、そもそも、なぜ電波法76条の対象に放送法違反が加えられたのかがわからないという点があると思います。

この条文に限らず、放送法や電波法をめぐっては、「立法過程を記した文書が保存・公開されていれば、条文の趣旨が明確になり、より建設的な議論ができるのではないか」という思いを抱くことは少なくありません。日本の法律の成り立ちを振り返るうえで、GHQの文書に頼らざるをえないというのも残念なことです。

そして、こうした問題は、必ずしも過去のものではないように思われます。どのように政策が決定され、法律ができあがってきたのかを明確にしておくためにも、公文書をきちんと保存し、公開していくことがきわめて重要ではないかと、放送法や電波法の制定過程を振り返りつつ、改めて思います。

メディア研究部(海外メディア) 青木紀美子

11月3日に行われるアメリカ大統領選挙まで2か月あまり、8月17日から20日にかけてアメリカの野党民主党の大統領・副大統領候補を指名する党大会が開かれました。大勢の政治家や運動員が集まる祭典としてのイベントは中止され、演説も応援もほとんどが収録かオンライン、いつもは会場から中継するテレビ番組も現場取材ができず、キャスターたちがスタジオで動画を見ながら伝えるという異例の報道になりました。その放送も前回4年前に比べてテレビで見る人は減り、動画配信で視聴する人が大幅に増えました。新型コロナウイルスの影響はメディアに選挙報道の見直しを迫り、そのデジタル展開を加速させようとしています。

2020年のアメリカの選挙報道では、報道する内容を変えていこうという動きも起きています。前回2016年の大統領選挙で、多くのメディアがトランプ大統領の当選を想定外としたのは有権者の声に十分に耳を傾けていなかったからだという反省、また、従来の選挙報道が、候補者の日々の発言内容やパフォーマンス、陣営の内情や戦略、支持率の変化などを伝える情勢分析に時間を割き、人々の暮らしに関わる候補者の政策や実績など、有権者の投票判断に資する材料をわかりやすく丁寧に伝えることに取り組んでこなかったという問題提起にもとづくものです。

「KMUWが地方選挙をどう報道するか、一緒に考えてください」

(カンザス州の公共ラジオKMUWのウェブサイトから)1)

これまでとは違う選挙報道の試みが特に目立つのは地方のメディアです。大統領選挙とあわせて行われる連邦議会や州知事、州議会、市長など地方選挙の報道で、候補者の主張ではなく有権者の関心事を取材の出発点にし、選挙情勢よりも政策の検証に重点を置く、市民目線の報道をめざすところが増えています。

これは新型コロナウイルスの感染拡大とコロナ禍による経済への打撃、黒人男性の警察官による暴行死を機に全米に広がった人種差別への抗議など、予想外の事態が次々に起きる中で、報道の軸足をどこに置くかを見直し、市民の情報ニーズを優先する動きとも連動しています。コロナ禍による広告収入の落ち込みで経営状況が一段と厳しさを増す中、人々が必要とする付加価値ある情報を提供できなければメディアとして存続できないという危機感の表れでもあります。

「市民が選ぶ課題~地域の政治家に何について話しあってもらいたいですか」

(シカゴの公共ラジオWBEZのウェブサイトから)

中西部イリノイ州シカゴの公共ラジオWBEZは「陣営や利益団体ではなく、市民の課題を優先したい」としたうえで、とりわけコロナ禍に最も大きな影響を受けた地域や市民層の声に耳を傾け、その関心に沿って取材力を発揮したいと述べています。政治家に何を議論してもらいたいか、オンラインで質問や意見を募集して「市民が選ぶ課題」を5つに絞り、ここにWBEZの選挙取材の照準をあわせる計画です2)。各地の地方メディアはこうしたオンラインでの意見募集だけでなく、チラシを配ったり、新聞や雑誌の紙面を使ったり、複数のメディアが連携してオンラインの会合を開くなど、さまざまな方法で市民の声を聞き取る機会をつくり、それぞれの選挙取材の指針にすることを試みています。

このように人々が何を求めているかを起点にする「市民が選ぶ課題」3)を柱にした選挙報道は、ニューヨーク大学のジェイ・ローゼン教授が提唱し4)、メディアの信頼回復を助けるTrusting News、報道に市民の声を反映させるノウハウや技術を提供するサービスHearken、ジャーナリズムのシンクタンクAmerican Press Instituteなどが実践に向けた支援を行ってきました5)。

その源には、メディアが人々の声に耳を傾け、市民を情報の受け手ではなく情報発信のパートナーに位置づける「エンゲージメント」を重視するジャーナリズムの広がりがあります。選挙報道だけでなく、日常の報道や調査報道なども含め、取材から発信までの姿勢を見直していこうという動きです。なぜこうした「エンゲージメント」を重要と考えるのか、どのような経験にもとづき、何を試みているか、公共ラジオのエンゲージメント担当者や、前出Hearkenを創始した元WBEZのプロデューサーなど、実践者たちが語る思いや試行錯誤の軌跡などを「放送研究と調査」の6月号、7月号、8月号で3回にわたって紹介しています。

エンゲージメントの実践者たち:左からThe CityのTerry Parris Jr.氏、HearkenのJennifer Brandel氏、City BureauのDarryl Holliday氏

1) https://www.kmuw.org/post/help-shape-kmuws-local-elections-reporting

2) https://www.wbez.org/stories/help-us-build-a-citizens-agenda-this-election-season/e28e07bd-f48d-4d9b-9e3c-48fa79d91da2

3) https://www.thecitizensagenda.org/

4) https://pressthink.org/2018/11/election-coverage-the-road-not-taken/

5) https://electionsos.com/

メディア研究部(メディア動向) 福長秀彦

“パンデミック”(感染症の大流行)や大災害の時には、人びとの不安や恐怖などによって事実の裏づけのない「流言」が拡散して、社会に悪影響を及ぼす「群衆行動」を引き起こすことがあります。新型コロナウイルスでも、事実無根の流言がきっかけとなって、「トイレットペーパーの買いだめ」という群衆行動が起きました。その事例研究を『放送研究と調査』7月号に書きましたので、簡単にご紹介します。

流言の内容は、「トイレットペーパーは原材料がマスクと同じなので、マスクの増産に伴って品不足になる」「マスクの次はトイレットペーパーが不足する」などで、2月中旬以降、Twitterに次々と投稿されました。この後、各地で散発的に買いだめが起き始め、2月末になると買いだめは急加速して全国に波及しました。

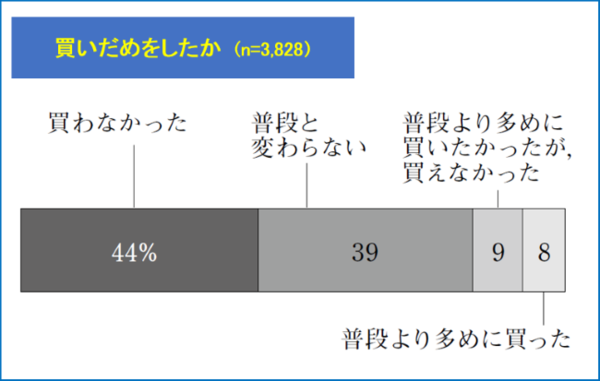

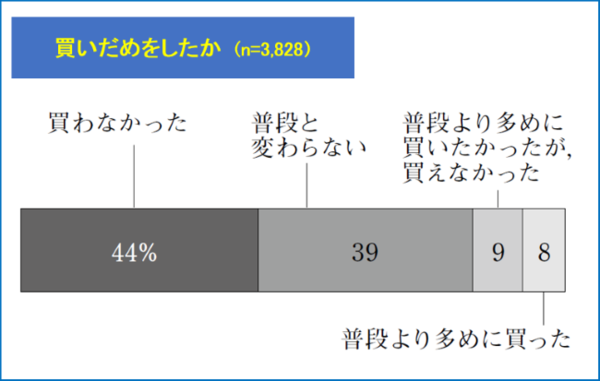

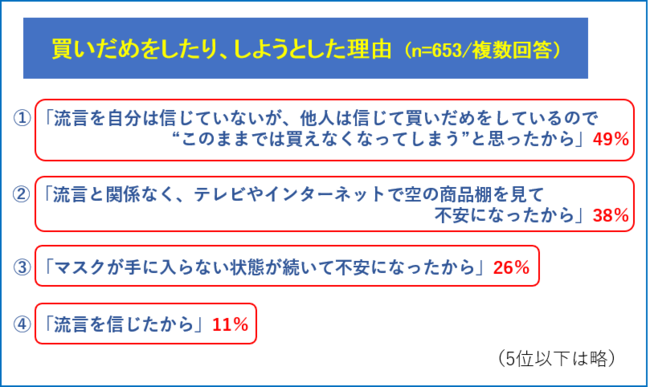

トイレットペーパーの買いだめについて、3月に全国の20~79歳の男女4千人を対象に、インターネット調査をしました。それによると、「買いだめをした」人は全体の8%、「買いだめをしようとしたが、できなかった」人は9%でした。

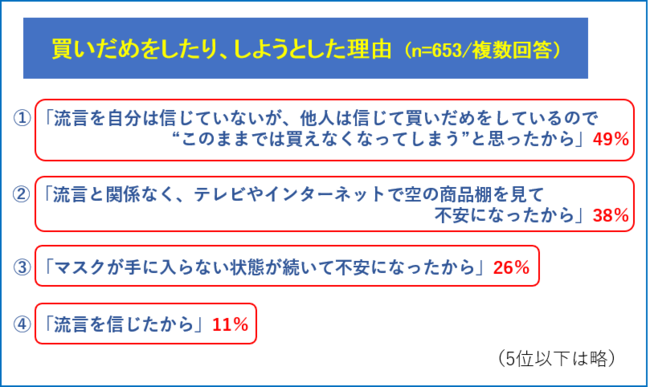

買いだめをしたり、しようとした理由は次の通りでした。

買いだめの主な理由は、自分が流言を信じたからではありませんでした。流言を信じた他人に買い尽くされてしまうと思ったからでした。この心理は、トイレットペーパーが売り切れる店舗が増えるとともに増幅し、買いだめに拍車をかけました。また、流言とは関係なく、空の商品棚を見て不安に駆られた人も多くいました。

流言を否定する情報は、店頭からモノが消えてゆくに連れて、効果が逓減しました。流言を打ち消すテレビ報道の多くが、空の商品棚の映像を伝えたことで、結果的に不安を煽り、買いだめを促すことになってしまいました。

買いだめに限らず、いったん群衆行動が起きると止めるのは容易ではありません。群衆行動にエスカレートする前に、流言の拡散を抑えこむ必要があります。7月号には、この点について幾つか提言を書きました。ご一読頂ければ幸いです。

メディア研究部(番組研究) 高橋浩一郎

『おかあさんといっしょ』は、毎月1曲程度、既存曲やオリジナル曲を番組内で紹介しており、これらの一連の曲は1986年から「月の歌」の名称がつけられ親しまれるようになっています。(1961~1966年の間は『うたのえほん』という別番組の企画でしたが、1966年以降『おかあさんといっしょ』に統合されました。詳しくは「NHK放送文化研究所年報2020」掲載、「NHK幼児向けテレビ番組の変遷」参照)

一時期途絶しているものの、番組班では1961年から「月の歌」(1986年にその名がつくまではこれらの一連の曲には固有の名前がありませんでしたが、この稿では名称がついていなかった時期も含めて「月の歌」とします。)の曲の記録を残しており、400曲以上に上る楽曲リストを見ると、作曲者名から、時代の傾向を伺うことができます。

1960年代には、中田喜直さん、林光さん、富田勲さん、團伊玖磨さん、服部公一さんなど、クラシック音楽をバックグラウンドに持つ作曲家が並びます。1970年代の記録はありませんので、1980年代に目を移すと、五輪真弓さん、小椋佳さん、村下孝蔵さん、深町純さんなど、フォーク、ニューミュージックやフュージョン系のミュージシャンの名前が見られるようになり、2000年代に入ると、奥居(岸谷)香さん、中西圭三さん、平沢進さんなど、ロック、ポップス系のアーティストの名前が連なるようになります。性別で見ると、男性が圧倒的に多く、昔ほどその傾向が強いようです。

福田和禾子さん

その中で最も多くの曲(25曲)を「月の歌」に提供したのが、福田和禾子さんです。福田さんは1941年、流行歌手の松平晃さんの一人娘として生まれました。父の影響で幼少期から音楽を始め、高校から作曲を専攻し、東京芸術大学作曲科へと進学。そして卒業後すぐ、藤山一郎さんのピアノ伴奏などを務めながら、童謡作曲家として活動を始めました。

「ぼうずのうた」譜面

福田さんが手がけた「月の歌」の中で最も古い曲として、1969年1月の「ぼうずのうた」が記録に残っています。同番組で発表した代表的な曲として、「そうだったらいいのにな」「北風小僧の寒太郎」(のちに『みんなのうた』でも放送)「銀ちゃんのラブレター」などがあります。他にも『みんなのうた』で、「赤鬼と青鬼のタンゴ」や「ありがとう・さようなら」などを、NHKの教育番組『おーい!はに丸』や『たんけんぼくのまち』などの主題歌も数多く担当しています。また作曲だけでなく、1972年には『おかあさんといっしょ』にスタジオピアニストとして出演しているほか、出演者の歌唱指導も担当するなど、『おかあさんといっしょ』やNHK教育番組に多大な貢献をしました。

2008年10月、福田さんは『おかあさんといっしょ』ファミリーコンサートの録音作業の休憩中に倒れ、66歳で急逝されました。生涯一貫して子どもの歌を作り続け、1000曲を超える作品を残した福田さん。まだ女性の作曲家が少なかった時代に、自らその道を切り拓いたパイオニアでした。

福田さんには息子さんが一人います。長男・匠さんは現在眼科医をされていて、2017年に医師会の機関紙に「私の母・福田和禾子」という文章を書いています。そこには、小さいころ録音スタジオに付いて行き、仕事をする母親の姿を見て「子供ながらに、かっこいい人」と思ったこと、また福田さんが仕事に関して大変厳しい考え方を持っていて、「『仕事は、人生を掛けて、死ぬ気で取り組まないとならないし、死ぬまで勤め上げないとならない。』と何度も叱咤激励された」ことが書かれています。

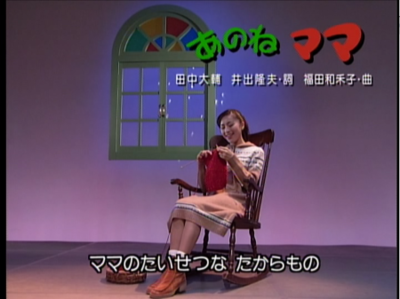

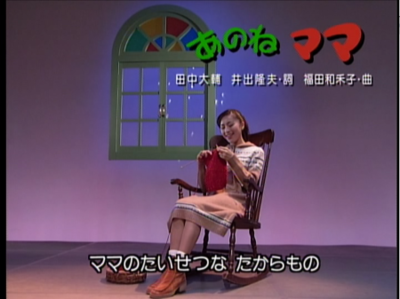

福田さんが作曲した曲の中に「あのねママ」という歌があります。文章では音をお聞かせできないので、歌詞(作詞:田中大輔・井出隆夫)の一部を以下に引用します。

ママのたいせつな たからもの

それはね あなたのことば

あのねママ ボクどうして

うまれてきたのか しってる?

ボクね ママにあいたくて

うまれてきたんだよ

ほしぞらの どこかで

あたらしいいのちが

きらりん きらりん

うまれる そのときを

そっと まってたの

それが あなた

「あのねママ」(1998年12月)

「あのねママ」は、あらゆる子どもが母親から生まれるという必然の不思議さと、その出会いの幸せを、母子が互いに話しかけるという形で描いた作品です。1児の母親である福田さんもさまざまな思いを込めて、この曲のメロディを紡いだにちがいありません。

*NHK放送博物館では、7月4日~9月27日にかけ企画展『~パパもママもみていた!~おかあさんといっしょ』を開催しています。