メディア研究部(海外メディア研究) 青木 紀美子

お金がないと、紙おむつを買うにも小分けにして買うために高くつき、定期を買うにも短期間を買うお金しかないため高くつく、歯の治療をするのも耐えられなくなるまで我慢するため、大変な治療が必要になり、銀行口座がないと給与の小切手を現金に換えるために手数料がかかる・・・

これは全米10大都市のうちでも最も貧困率が高い東部ペンシルベニア州の都市フィラデルフィアで、まとまったお金がないと日々の暮らしのコストがいかに増えるか、という現実を伝える「High Cost of Being Broke(貧困の高いコスト)」というシリーズ記事の内容です。実は1社が連載したものではなく、市内の商業テレビや公共放送ラジオ、新聞やオンラインメディアが取材した記事を2018年8月から12月にかけて10本持ち寄るという企画でした。

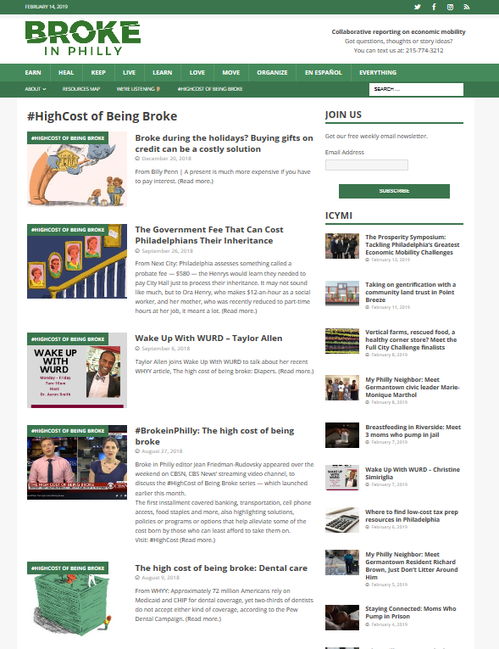

「High Cost of Being Broke」のウェブ画面

フィラデルフィアでは、2016年から2017年にかけて受刑者の社会復帰の問題を、そして2018年から貧困の問題を、媒体や視聴者読者層を異にする市内の報道機関が協力して取材し、報道するメディア連携が行われています。重要だけれども見過ごされがちな社会の課題を、力をあわせて多角的に取材し、解決策まで踏み込んで伝えることで、より大きなインパクトをもたらすことをめざす「RESOLVE(解決)」という連携プロジェクトです。

連携プロジェクト「RESOLVE」に参加しているメディア

アメリカでは、地域メディアの多くがビジネスモデルの急激な変化、経営悪化や買収合併に伴う合理化による取材要員の減少、フェイクニュースの氾濫に伴うメディアの信頼低下など、同時におしよせる危機に直面し、ジャーナリズムの新たなあり方を模索する動きが広がっています。

「RESOLVE」の編集会議

競争より協力を、というメディア連携もその一つです。限られた要員の持てる力を最大限に活かして最大限のインパクトを、解決が難しい社会の課題に向き合うことで信頼回復を。危機をチャンスに変えようという試みです。

3月6日の「文研フォーラム」は、フィラデルフィアのメディア連携の主要メンバーであるフィラデルフィア・メディア・ネットワークの統括編集長、それに課題解決型の報道に重点を置く連携を各地で支援しているソリューション・ジャーナリズム・ネットワークの地域代表を招き、地方のジャーナリズムにメディア連携がどのような意味を持つのか、話し合う予定です。

スタン・ウイッシュナウスキーさん

フィラデルフィア・メディア・ネットワーク

統括編集長・副社長

セアラ・ガスタヴァスさん

ソリューション・ジャーナリズム・ネットワーク

米西部山岳地方マネージャー

メディア研究部(番組研究) 吉川 邦夫

今年の4月からスタートする『なつぞら』で、朝の「連続テレビ小説」(通称:朝ドラ)はついに100作目を迎えます。その長い歴史の間には数多くの話題作があり、「朝ドラ」の存在は広く認知されていますが、決して常に順風満帆だったわけではありません。平均視聴率52.6%を記録した『おしん』(1983年)を頂点として、その後、朝ドラの視聴率は少しずつ下がっていきました。

しかし、テレビドラマ全体の平均視聴率が下がっているこの10年間、朝ドラの視聴率は再びじりじりと上昇し、ここ3年間は平均20%を超え続ける劇的な復活を遂げました。テレビれい明期から58年間続いている日本最長のドラマシリーズに、今一体何が起きているのでしょうか。

放送文化研究所では、2013年に『あまちゃん』のヒットを受けて視聴者調査を行いました。さらに朝ドラシリーズそのものの復活の兆しを追って、2015年上半期『まれ』から今期の『まんぷく』まで、8作連続で作品毎に調査を行い、朝ドラの見られ方について分析を重ねてきました。個別の結果は『放送研究と調査』などですでに発表していますが、今回の文研フォーラムでは、調査分析の集大成となるシンポジウムを行います。

過去の朝ドラはどのような視聴者に、どのような理由で受容されてきたのでしょうか。今の朝ドラは視聴者にとって、どのような存在になっているのでしょうか。そして、視聴者はこれからの朝ドラに何を求めていくのでしょうか。調査報告とパネルディスカッションを通して考えていきます。

登壇するのは、社会学的な見地からドラマ研究を続ける法政大学教授の藤田真文さん、女性の教養文化史の視点から朝ドラの女性表象を研究対象としている京都大学教授の稲垣恭子さん、ネット社会の最新事例研究の分野から朝ドラの成功に関心を持つ関西学院大学准教授の鈴木謙介さん、昨年『朝ドラには働く女子の本音が詰まってる』を出版したコラムニストの矢部万紀子さん、NHKからは『てるてる家族』など朝ドラ5作品を手掛けた元ドラマ番組部長で現札幌局長の若泉久朗。5人のパネリストと共に、放送文化研究所の番組研究グループによる調査結果・分析の報告を交えつつ、過去・現在・未来のテレビにおける朝ドラの存在感とその意味について、あらゆる角度から検証・考察していきます。

登壇するのは、社会学的な見地からドラマ研究を続ける法政大学教授の藤田真文さん、女性の教養文化史の視点から朝ドラの女性表象を研究対象としている京都大学教授の稲垣恭子さん、ネット社会の最新事例研究の分野から朝ドラの成功に関心を持つ関西学院大学准教授の鈴木謙介さん、昨年『朝ドラには働く女子の本音が詰まってる』を出版したコラムニストの矢部万紀子さん、NHKからは『てるてる家族』など朝ドラ5作品を手掛けた元ドラマ番組部長で現札幌局長の若泉久朗。5人のパネリストと共に、放送文化研究所の番組研究グループによる調査結果・分析の報告を交えつつ、過去・現在・未来のテレビにおける朝ドラの存在感とその意味について、あらゆる角度から検証・考察していきます。

ご来場のお客様からのご意見やご質問をその場で受け付けるアンケートアプリも用意していますので、ぜひこのシンポジウムにご参加ください。テレビ好き、ドラマ好き、朝ドラ好きの皆さんのお越しをお待ちしています!

メディア研究部(メディア動向)大野敏明

先日、と……ってもすてきな方にお会いしました。今日はその方の話を。

マセソン美季さん。98年の長野パラリンピック日本代表で、アイススレッジスピードレースの金メダリストです。(当時は松江美季さん)

大学生の時に交通事故で脊髄を損傷したマセソンさん。父親からは「一生俺が守る」と言われたそうです。親の愛ですね。お父様もすてきです。

しかし…!マセソンさんは「そんなのイヤ!自分の人生は自分で決める」と、大好きなスポーツに真剣に取り組み、金メダリストにまで登りつめます。さらには大学卒業後、障害者スポーツを学ぶために単身アメリカへ留学…

かたや浜田省吾の名曲「AMERICA」を聴きながら「あの頃オレはなんでアメリカに留学しなかったのだろう…」と未だにうじうじと悔いている私。マセソンさんの前向きな生き方、バイタリティー、頭が下がるばかりです(比較するのもおこがましいですが)。

現在は、元アイススレッジホッケーカナダ代表の夫と2人の息子さんと共に、カナダで暮らすマセソンさん。日本に来ると、いつも感じることがあるそうです。それが「カナダに比べ、街で障害者を見かけない」ということ。

息子さんが幼かった頃、日本に来た時に「日本はテクノロジーが進んでるから、みんな治してもらったんだね」と言ったのだそうです。うぅぅ…

カナダでは街で障害者に出会うのが「普通」過ぎて、誰も意識すらしないほど。子供が見るアニメーションなどにも「普通」に車いすの少年が登場したりするのだそうです。

「障害者の存在が「普通」な社会に、日本が少しでも近づくように」と、マセソンさんは今、国際パラリンピック委員会の教育委員として、パラスポーツを通して子供たちの障害者理解をすすめる活動をしています。日本とカナダを行き来する忙しい毎日を送るマセソンさん。疲れを見せないはつらつとした笑顔も、本当にすてきです。

さて、そんなマセソン美季さんをお招きし、3/8にシンポジウムを開催します。

NHK文研フォーラム2019

「シンポジウム 共生社会実現と放送の役割 ~東京2020パラリンピックをきっかけに~」

障害がある人もない人も共に生きる社会を実現するため、放送はどのような役割を果たしていけばいいのか。生マセソンさんのお話を聞きに、是非おこしください。

メディア研究部(メディア動向) 黛 岳郎

仕事柄、テレビや映画をよく見ます。日々次から次へ、あれもこれもという感じで無節操に見ているので、もはや楽しみを通り越して、修行に近いものがあります。それでも、時には印象に残る作品に出会えます。最近では『ROMA/ローマ』と『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』でしょうか。2本とも映画ですが、映画館で見たわけではありません。アメリカの有料動画配信「Netflix」の作品なので、会社の行き帰りや寝る前にスマホで見ました。中でも『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』は、見ている途中に何度も2つの選択肢が出てきます。見ている人はどちらかをタッチして選ぶことになるのですが、ストーリーもその選択によって変わっていく作りになっています。個人が手元にあるデバイスで視聴するという動画配信の特徴を最大限に生かした興味深い映画でした。

Netflixが日本に上陸したのは、2015年9月のこと。その直後には「Amazonプライム・ビデオ」のサービスも始まりました。外資の進出に、我々、放送事業者は独自の有料動画配信を積極的に展開し対抗するだけでなく、コンテンツを提供するなど連携も深めています。こうした形でのサービスの充実は、有料動画配信が映画やドラマなどを楽しむ新たな手段として多くの人たちの日常に入り込んでいるかのように感じさせます。

しかし実際のところ、ユーザーがどれだけいて、どのように使われているのか等々、その全貌はあまりよくわかっていません。そこで今、文研が2016年から毎年行っている世論調査「メディア利用動向調査」の結果分析を進めています。調査相手を“国民の縮図”となるように選び出す世論調査によって得られた結果は、日本の実態を表していると言えます。3年分の世論調査の結果から、有料動画配信の現状に迫り、今後どこまで拡大していくのか考えています。そして、3月7日の「NHK文研フォーラム2019」では、この内容について報告する予定です。

ちなみに『ROMA/ローマ』ですが、第91回アカデミー賞で作品賞や監督賞など最多の10部門でノミネートされています。動画配信事業者の作品が作品賞受賞となれば初の快挙であり、より多くの人がNetflixに注目することになるでしょう。アカデミー賞の授賞式は2月25日(日本時間)。分析作業に追われながら、こちらの行方も気になる私です。

メディア研究部(メディア動向)越智慎司

TBSラジオは、ラジオ番組をインターネットで配信するradikoの聴取データを番組制作に活用する取り組みを始めました。

ラジオでは、番組制作や広告取引の指標として「聴取率」が利用されています。聴取率は多くの場合、調査対象者にどんな番組を聞いたかを記録してもらう方法で調べます。首都圏の民放の場合、ビデオリサーチが2か月に一度、1週間にわたって行っている聴取率調査のデータを利用しています。

TBSラジオは番組制作の指標として、こうした聴取率の代わりに、リスナーの動向をリアルタイムで把握できるradikoのデータを活用することにしました。データをグラフなどで見やすくするツールを開発し、1月末から試験運用を始めました。

今回開発されたツールは「リスナーファインダー」という名前で、radikoからTBSラジオの番組をリアルタイムで聴いている人数が画面の中で1分単位のグラフで表示されます。また、延べの視聴分数や性別・年齢層、各SNSで番組がシェアされた数なども表示され、電通が開発したデータ管理プラットフォームにあるデータと合わせると、リスナーの志向性の分析につなげることもできます。TBSラジオのスタッフルームや副調整室にはこうしたデータを表示するモニターが設置されました。TBSラジオは「リスナーファインダー」のデータは外部に公表せず、広告取引にも使わないとしています。

TBSラジオの三村孝成社長は「radikoと聴取率調査の数字の関係性をずっと見てきたが、ほとんど等しい動きになっており、リアルタイムの数字で企画や演出を検証するほうがニーズに応えられると考えた。今のラジオにとってのテーマは、ラジオに接触していない人をリスナーにすることで、制作者がリスナー開拓のアイデアを出すことに、新しいツールを使っていきたい」と話しています。

radikoのデータという聴取率に代わる指標を活用しようとするTBSラジオの取り組みが、今後、ラジオ業界にどのような影響を与えるのか、注目したいと思います。

計画管理部(計画) 大森龍一郎

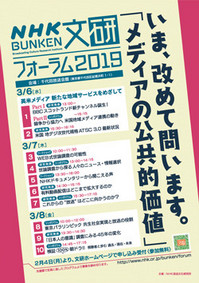

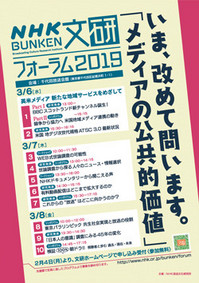

NHK放送文化研究所(文研)が年に一度、総力を結集してお届けする「NHK文研フォーラム2019」を、3月6日(水) 7日(木) 8日(金)の3日間、東京・紀尾井町の千代田放送会館にて開催します。 今年は、シンポジウムやワークショップ、研究発表など10のプログラムを集中して行います。

今回のテーマは「いま、改めて問います。『メディアの公共的価値』」 テレビやメディアを巡る環境がめまぐるしく変貌する中、放送局を中心としたメディアに求められる公共的価値とは何か。国内や海外から各界の専門家をお招きし、文研研究員とともに考えます。具体的なプログラムはこちら。

激変するメディア界の動向や地域の放送サービスのあり方に関心のある方には、欧米メディア関係者が参加する「英米メディア 新たな地域サービスをめざして」や、地域放送局関係者が参加する「これからの“放送”はどこに向かうのか?」、「有料動画配信はどこまで拡大するのか」がおすすめ。

スマホファースト時代の視聴者に関心のある方には「世論調査から探る人々のニュース・情報選択」「WEB式世論調査の可能性」など。ほかにも、朝ドラ100作を目前に朝ドラの意義を検証する「検証〈100パーセント〉朝ドラ!! 視聴者と歩む過去・現在・未来」や「東京パラリンピック 共生社会実現と放送の役割」、「『日本人の意識』調査にみる45年の変化」、「NHKドキュメンタリーから聞こえる声」と、盛りだくさんなプログラムで、みなさまのご来場をお待ちしています。

本日、2月4日(月)から文研ホームページで申し込み受付を開始しています。「このプログラムに参加したいな!」という方は、今すぐこのページを開いて「申し込み」ボタンをクリックしてください。お申し込みは先着順で、定員に達したプログラムから受付を終了しますので、ぜひ早めにお申し込み下さい!

NHK放送文化研究所の研究員一同、みなさまのお越しをお待ちしております。

会場案内:千代田放送会館(東京都千代田区紀尾井町1-1)

- 地下鉄赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線)D出口から徒歩約10分

- 地下鉄永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線)各出口から徒歩約2~8分

- 地下鉄麹町駅(有楽町線)1番出口から徒歩6分

- 来場者向けの駐車場はございません

メディア研究部(海外メディア研究) 吉村寿郎

アジア太平洋地域の放送の発展をめざし、お互いに協力し合う放送機関の連合体、それがAsia-Pacific Broadcasting Union(ABU・アジア太平洋放送連合)と呼ばれる組織です。今年で55回目を迎えるABU総会と関連会議が2018年9月30日から10月5日にかけてトルクメニスタンの首都アシガバートで行われ、約50の国と地域から500人近くが参加しました。

放送局は今、ソーシャルメディアなどの影響力が強まるデジタル時代にいかに適応し、進化していくかが問われています。一連の会議では「デジタル時代に放送はどう向き合うか」をテーマにさまざまな意見が交わされました。「放送局がこんなことまでするの?」といった斬新な取り組みから、時代に流されずラジオ放送の原点を見つめ直すような番組の紹介まで、バラエティに富んだプレゼンや議論を1週間にわたって聞き続け、アジアの放送局の最新動向を探ってきた報告が「ABUアシガバート総会からの報告」(『放送研究と調査』2019年1月号)です。総会では各国の放送局でデジタル戦略を担う専門家からも直接話を聞くことができ、日本とはひと味もふた味も違う発想に刺激を受けました。これからの放送メディアのありようを考えるひとつの手がかりとして、ご一読いただければ幸いです。

ところで今回の出張では、トルクメニスタンという国のメディア事情などを肌で感じることが出来たのも貴重な経験でした。「国境なき記者団」がまとめている「世界の報道自由度ランキング」によると、トルクメニスタンは世界ワースト3にランキングされ、最下位の北朝鮮などとともに言論が厳しく統制された国として知られています。現地でまず驚いたのは、ガイドと呼ばれる政府関係者が片時も離れずついてくること。ABU総会への参加が目的とはいえ、海外の報道機関の関係者が外に出て勝手な取材をしないよう、行動を見張っているのです。会議日程の合間を縫ってトルクメニスタンの国営放送が企画してくれた小旅行では、野外ミュージアムのような場所に案内され、「庶民の暮らし」をわざわざ再現して見せてくれました。

出張の最終日には、アシガバート市内を駆け足で見て回りました。実は見どころ満載です。世界最大の星形建造物に屋内観覧車、世界最長のじゅうたんなど、ユニークな「世界一」が並び、天然ガスの輸出に支えられた国の豊かさを象徴しています。

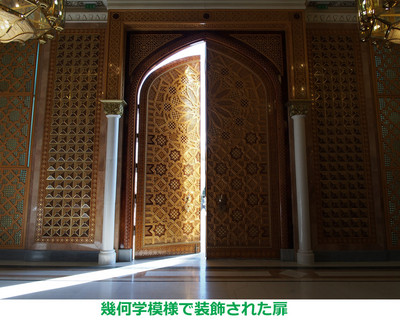

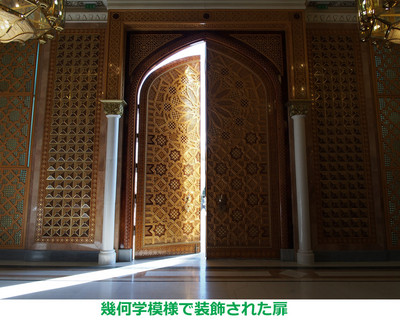

ここだけはじっくり見ておきたいと思っていたのは、イスラム芸術の粋を集めた荘厳な装飾で知られるキプチャク・モスクです。

扉の隙間から漏れる光を眺めていると、もう少し、この未知の国の扉を押し開けてみたいという欲求に駆られてしまうのでした。今回のABU総会の取材をきっかけに、今後、国ごとに異なる事情を踏まえながらアジアの放送局の現地調査などを行っていきたいと考えています。