メディア研究部(メディア動向)柳澤伊佐男

NHK放送文化研究所(文研)が手掛けた平成時代30年の調査研究を紹介するシリーズ、3回目は、韓国のメディアに関するリポート、平成18年(2006年)の「放送研究と調査」5月号に掲載された「韓国『論文ねつ造事件とメディア』」を取り上げます。

この事件は、平成17年(2005年)に発覚しました。韓国の研究者が世界で初めて「クローン技術を使ってヒトの胚から“万能細胞”ともいわれるES細胞を作ることに成功した」と発表した論文が、ねつ造されたものだったというものです。ご記憶の方も多いかと思います。

この問題を最初に指摘したのが、韓国の民放の報道番組でした。研究者は、当時、クローン研究の“画期的な成果”を次々に発表し、「国民的英雄」などともてはやされていた人物でしたので、報道に対して、他のメディアや国民などから猛烈な反発があったそうです。

文研のリポートでは、▼番組の放送後、放送局に抗議が殺到し、デモが繰り返されて、スポンサーへの不買運動やCMの引き上げにまで発展したことや、▼他の放送・新聞メディアが、番組の取材チームに倫理的な違反があったと報じたり、疑惑が深まる中でも、番組の問題提起を「国益」を害すると批判したりしていたことなどが報告されています。そうした当時の韓国メディアをとりまく状況に対し、論者は「『真実』を明らかにするというジャーナリズムとしての役割を果敢に果たそうとした事実を不当に貶めることがあってはならない」と結んでいます。

私がなぜ、このリポートに関心を持ったかといいますと、かつて「ねつ造問題」を取材したことがあったからです。といっても、平成26年(2014年)に発覚した「STAP細胞」の問題ではありません。韓国の問題の5年前に世間を騒がせた「旧石器遺跡」のねつ造問題です。毎日新聞の報道で明らかになったこの問題ですが、噂のレベルで事前に話は聞いていました。しかし、本当に石器を埋めていたとは思いもしませんでした。他社のスクープでしたが、隠された不正を暴く「調査報道」の意義・必要性を強く感じた体験でした。

その一方、学術的な成果を正しく報道することの難しさも身をもって知りました。学術ネタを報道するには専門的な知識が求められ、目新しいものであればあるほど、事実かどうかを確かめる(ウラを取る)ことが難しくなっていきます。発表者に悪意があっても見抜けない可能性も否定できません。私もかつて、「石器を埋めた」ことに気づかず、「50万年前の遺跡発見」などと報道してしまったことがあります。先日もドイツ宗教学の研究者による論文のねつ造が明らかになりました。こうした不正を掘り起こす「調査報道」は、国の内外を問わず、いまも、ジャーナリズムに求められている大切な役割だと思います。

世論調査部(社会調査)小林利行

「ふだん信仰している宗教がありますか」

みなさんがこんな質問をされたらどう答えますか?

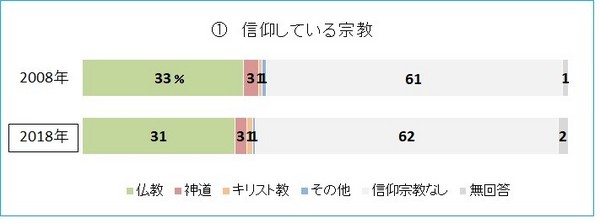

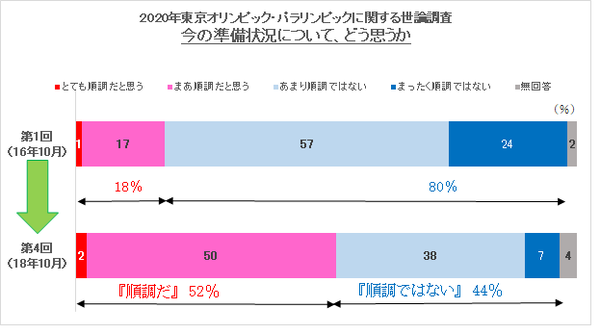

NHKが去年10月から11月にかけて行った「宗教」に関する世論調査(全国の18歳以上対象)の結果によると、「仏教」と答えた人が31%、「神道」が3%などと、何らかの宗教を信仰していると答えた人は合わせて36%になりました。

この調査は2008年にも実施しているのですが、何らかの宗教を信仰していると答えた人の割合は、この10年でほとんど変化していません。

宗教に関する意識や行動は、10年ぐらいではあまり変わらないのかなと思って他の質問をみてみると、むしろこの結果が例外で、他の多くの数字は増加したり減少したりしているのです。

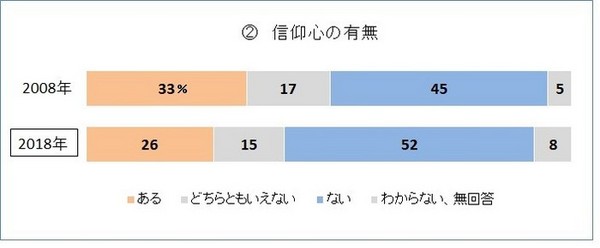

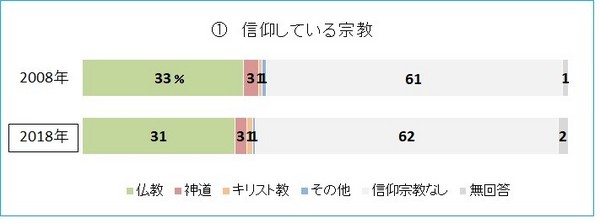

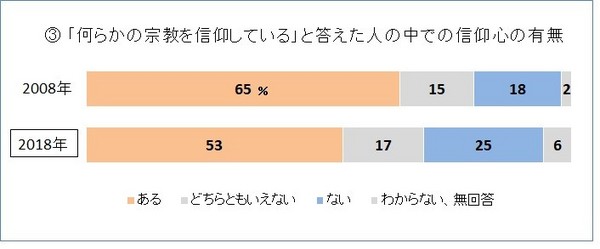

例えば、信仰心があるかどうかを尋ねた質問では、信仰心が「ある」という人が2008年は33%でしたが、去年は26%に減っています。

では、仏教や神道など、何らかの宗教を信仰している人に限ってみるとどうなるでしょうか。

(①のグラフで、緑や赤などのカラフルな部分の人を100%として考えるということです)

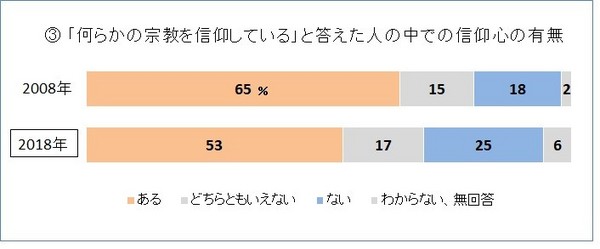

「何らかの宗教を信仰している」と答えた人の中で、信仰心「あり」と答えた人は2008年は65%でした。しかし、去年は53%に減っているのです。

つまり、「何らかの宗教を信仰している」と答えた人の中でも、信仰心を持つ人が少なくなっていて、最近では約半数になっているということです。

私は宗教学の専門家ではないので詳しく解説できないのですが、日本人にとって宗教を信仰するということは何を意味するのかということを考えさせられる結果ではないでしょうか。

実は、この調査は20年前にも行っていて、多くの質問で過去20年間(3回分)の比較が可能です。

ここで紹介した以外にも、「へえ~」と思える結果がたくさんあります。

例えば、「人に知られなくても悪いことをすれば必ずむくいがあると思うか」という質問があります。

20年前には74%の人が「そう思う」と答えていましたが、去年は何%だったと思いますか?

多くなったのか少なくなったのか? その変化はどの程度なのか?

気になる方は『放送研究と調査』4月号をご覧ください。

※ブログ内では、選択肢をある程度まとめて示しているグラフもあります。

メディア研究部(メディア動向)大髙 崇

“モンスター”井上尚弥の試合、見ました?

ボクシング世界戦、ボッコボコに殴り倒して2ラウンドKO勝ち。強すぎ!

試合前は「最強の対戦相手!」とのふれこみでしたが、「あれ? 相手の選手、弱くね?」と思ってしまうほどの完勝でした。

井上選手、強くて、男前で、礼儀正しくて……、

という思いとともに……、心の中は、正直……、

……の日曜でありました。

そんなことはどうでもいいとして(^^;)

試合終わってさっそく、やっぱり、動画がたくさんインターネットにアップされてます。

いわゆる違法アップロードですね。

放送局など「権利者」の側からすると、相当な予算を投じて制作・放送した番組が、次々と無断でアップロードされてしまう状態は、当然放置できません。

そのため、放送局では常々、違法アップロードの番組動画を見つけては、サイトの運営者などに「削除要請」をしています。

私もかつて、この業務の担当でしたが、なにせ相手はインターネットの大海原。自局の番組をすべて探し出すのはとても無理! 大量の動画を見続けて、目がカッサカサになるのがわかります。それでも、ざっくりですが、1日で百件以上の違法動画を見つけることもしばしばありました。

ですが、このあとが、けっこう手間暇がかかるんです。

そのサイトの運営者に対し、削除してほしい動画のアドレスを一つずつコピペして(つまりコピペ百回!)、削除を依頼するメッセージを送ります。削除要請対応のフォーマットがしっかりしているサイトならある程度は楽なのですが、「ここ、メッセージ送って大丈夫なの?」とヒヤヒヤしてしまうサイトも、もちろんたくさんあります。。。

で、削除要請の仕事が終わった頃には、いつもこう。

まさに、

モンスターにボッコボコにされた気分。

……今年の国会でも海賊版サイト対策の法案提出が見送りになりました。なかなかいいパンチが当たらないこのモンスター、KOされる日は来るのでしょうか。

私も一員の文研・メディア動向グループでは、海賊版サイト問題など、メディアと著作権に関する動向や研究論文を逐次発表しています。以下のリンクよりぜひご覧ください!

◎海賊版サイトや違法ダウンロード関連の記事

「放送研究と調査」2018年9月号

『調査研究ノート 海賊版サイトは"ブロッキングすべき"か』

「放送研究と調査」2019年4月号

(メディア・フォーカス)『違法ダウンロード「全著作物に拡大」,文化審議会が報告書』

◎メディアと著作権関連の記事

「放送研究と調査」2018年8月号

『“著作権70年時代”と放送アーカイブ活用(前編)~深刻化する「権利者不明問題」~』

「放送研究と調査」2018年9月号

『“著作権70年時代”と放送アーカイブ活用(後編)~大量著作物利用への道」~』

「放送研究と調査」2019年4月号

(メディア・フォーカス)『ベストセラー『君たちはどう生きるか』,ドラマ化で著者遺族が出版社に抗議』

メディア研究部(メディア史研究) 宮田 章

ネット時代の昨今、人々は見たいものだけを見て、聞きたいことだけを聞いていると言われる。自分の好みや信念に合う情報なら、それがフェイクでも現実と信じ込み、逆に自分の好みや信念に合わない現実を「そんなことあるわけがない」と否認する人も多くなっているようである。

筆者はかつてテレビドキュメンタリー(以下「ドキュメンタリー」と記す)の実作者であり、今はその制作技法の経年的な展開を研究している[i]。この小文では、多くの優れたドキュメンタリーが、その作り手の好みや信念が、現実に裏切られることをむしろ喜び、歓迎するタイプの精神から生まれたことを指摘したいと思う。

優れたドキュメンタリーの作り手の多くは自己否定の達人である。ある現実についての自分の考えが、現実自体によって裏切られることを喜ぶ性格を持ち合わせている。そうでないと、その作り手は、自分の考えとは違う現実が持つ魅力を、自分の番組に取り込みにくいからである。優れたドキュメンタリーの作り手の多くは、いわば「現実に負けに行く」という気概を持っている。

「現実に負ける」ためには、「負ける」に値するだけの自分の考えを持たなければならない。優れたドキュメンタリーの作り手の多くは調べ魔である。徹底的にリサーチしてそのテーマについて自分の考えを養い、それをロケ前の番組構成案にまとめる。「どうせ負けに行くのだから」などと手を抜くことはない。構成案が的確であればあるほど、より高いレベルで現実に「負ける」ことができる。

ロケ現場についたら構成案の細かい部分は忘れる。なるべく相手のペースに合わせて、その時その場のヒト、コト、モノに接する。運良く、自分では思いもよらなかった現実の豊かさ・複雑さ・割り切れなさ・・・に触れられたなら、めでたく「負け決定」である。優れた作り手はこれを発見として歓迎する。ロケだけではない。ロケ後の編集室でも多くの発見がある。収録してきた映像と音声を多種多様に組み合わせる中で、たくさんの未知のものが生まれるからである。ドキュメンタリーの企画時を入口、放送時を出口とすれば、入口と出口で作り手の考えは変わっていなければならない。入口と出口が同じなら、わざわざドキュメンタリーなど作る必要はない。作り手が入り口で知っている程度のことは、そのテーマに関心がある者なら、大抵知っているからである。

フェイクを現実と信じ込み、現実をフェイクと否認する傾向をネットが固定・強化するばかりなら、この社会は危うい。自分の好みや信念が、現実に裏切られることをむしろ喜び、歓迎するという精神、「現実に負けに行く」ドキュメンタリー制作の精神は、現代において重要な意味を持っているのではないだろうか。