メディア研究部(メディア動向) 谷 卓生

ことしの秋から初冬にかけて、私は、「教育×テクノロジー」系のイベントやシンポジウムなど1)をいくつか取材した(上の写真はそれらの様子)。そこには、学校関係者や行政、産業界の人などさまざまなひとたちが参加していたが、話されていたことを煎じ詰めれば、次の一言につきると感じる。

「教育」(Education)から「学び」(Learning)へ

振り返れば、こうした指摘は、ずいぶん前からされてはいた。しかし、「21世紀型スキル」(コミュニケーション能力や課題発見力、創造力など)や「生涯にわたって学び続ける力」を身につける必要があると言われている中で、既存の学校制度や教育制度が、そこに十分に対応できていないことが誰の目にも明らかになり、一方、インターネットやAIなどのテクノロジーの進歩が、そうした能力を身につける“新たな学び”を可能にする上で大いに役立っているということで、具体的な事例をもって、「教育から学びへ」ということが語られるようになっているのだと思う。すでに、学校に行かなくても、教師がいなくても、自由に、主体的に学べる環境はできつつある。ある通信高校の関係者に話を聞いたところ、勉強は嫌いじゃないけど、「学校」という束縛が嫌で、ネットで授業を受けたり、部活や趣味、仕事をできたりするということで通信制を選ぶ生徒も普通にいるという。「選択肢」は増えたほうが、きっといいに違いない。

現在の学校制度の行き詰まりを強く感じたケースは他にもあった。

去年に続いて今年の夏も、NHKでは、新学期を前に憂うつな気持ちや不安を抱える10代の若者たちの声に耳を傾けるキャンペーン「#8月31日の夜に」を行った。2)

私は、2年目を迎えたキャンペーンを検証するため、8月31日の放送を見たり、ネットへの投稿を読んだりしたが、出演者の発言や書き込みの多くに、「嫌なら、学校になんか行かなくていい」「ずっと学校に通うわけではない。いつか卒業する日が来るからがんばって・・・」等々とあった。膨大な数の“学校へのダメ出し”が行われている、というのが率直な感想だった。

じゃあ、どうすればいいのか。学ぶ者の自主性を生かし、能力に応じて、学年や教科の壁などを越えた学びが実現すれば、子どもや生徒の目はもっと輝くのではないか。上記のイベントなどでもそうしたことが指摘されていた。「その一助になりたい」「学びの好奇心に火をつけたい」ということで、当研究所でも「VRやARを使った学びのコンテンツ」3)の開発をめざして、NHK放送技術研究所や外部のクリエイター・研究者といっしょに調査を進めている。VRなどのテクノロジーは、インタラクティブで、自主的に学べるコンテンツ作りに有用で、これまでのように「情報」を伝えるだけでなく、「体験」をも伝えることが可能になると期待されている。「体験を通じた、豊かな学び」の時代が来るのは、そう遠いことではないのだと思う。

“平成最後のお正月”に、新しい時代の学びについて、妄想をたくましくしたい!

1)Edvation×Summit 2018 (https://www.edvationxsummit.jp/)

SFC OPEN RESEARCH FORUM 2018(https://orf.sfc.keio.ac.jp/2018/)

他にも、「超教育展」(http://lot.or.jp/wp/project/545/)や「eラーニングアワード2018フォーラム」(http://www.elearningawards.jp/)などが行われた。

2)キャンペーン「#8月31日の夜に」については、『放送研究と調査』(2018年12月号)「2年目の「#8月31日の夜に。」~“公共メディアによるキャンペーン”の可能性~」をご覧ください。

3)VR=Virtual Reality :仮想現実

AR=Argumented Reality:拡張現実

メディア研究部(メディア史研究) 吉田 功

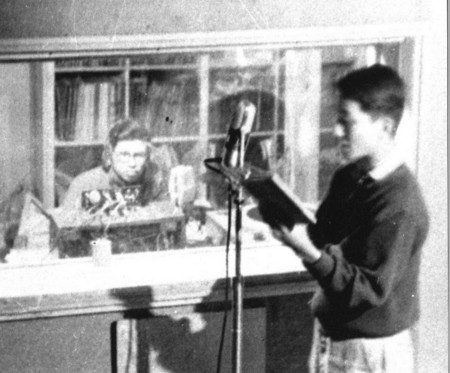

「…珊瑚礁の島、沖縄島 ―1945年3月から6月まで約4ヶ月の間、この島の上皮に吹きまくって鉄の暴風はいかに激しく、いかに荒々しく、50万人住民を飢餓と、恐怖と、死の地獄に叩き込んだことであろう…」

戦後はじまったばかりのラジオ放送で、沖縄戦の様子を克明に記した戦記「鉄の暴風」を朗読した、戦後沖縄初のアナウンサー、川平朝清さん。当時24歳だったこの青年は、その後も一貫して沖縄全土に放送を広げることに奔走しました。現在91歳になられた川平さんの証言を軸に、沖縄の放送の歴史を辿りました。『放送文化と調査』12月号をごらんください。

戦後史、と一口に言っても、沖縄と日本本土ではまったく違います。日本本土とは異なり、米軍統治下の沖縄には、住民の人権も、法で保障された自由もありませんでした。本土と切り離され、米軍の「軍事要塞」と位置づけられたのです。

放送の形態もまったく異なります。この変遷はかなり複雑です。あまり知られていない事実もあります。

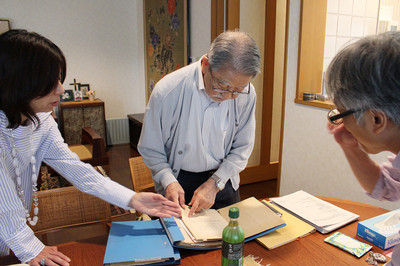

そこで3日間、のべ10時間以上にわたり、広谷鏡子研究員とともに川平朝清さんにお話を伺いました。これと合わせて、できる限り関連資料を集め、戦後沖縄放送史の歩みをときほぐしてみました。

証言のなかで、私がもっとも印象的だったものの一つは、1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が占領から脱した日の川平さんの記憶です。

研修のため沖縄を離れ、東京に滞在していた川平さんは「強いショックを受けた」といいます。

「(東京の)新聞を見たら、『日本はいかに幸いなところであるか。ドイツのように東西に分断されず、朝鮮のように南北に分断されず』と言ってるわけですよ。奄美大島や沖縄のことは、全く触れてない。『ドイツのようにならなかった。』…とんでもない。」

日本だって、奄美、沖縄は切り離されてしまったではないか。日本本土の人は、苦しみ続けている沖縄のことなど忘れてしまったのか…。50年以上たった今でも、川平さんはその日のショックと憤りを鮮明に覚えていました。

川平さんの証言は「昔のこと」なのでしょうか。私たちにはそう思えませんでした。それはまさに今、2018年12月に直結している。

はたして、私はいま何ができるのだろう。川平さんのインタビューを終え、本稿を自分で読み返してみて、自分を問い直しています。

メディア研究部(放送用語・表現) 塩田雄大

ドタキャンとか、やめてよね。「駅に到着しだい、連絡する」ってLINEしてきたあいつに「それを言うなら“到着ししだい”でしょ(笑)」って返したら、それっきり返信のなかった、土曜の夜。

きのう食べ残したピザを食べて、狭い部屋の掃除をして、1週間分のたまった洗濯をして、冷蔵庫の缶ビールを補充して、やることのなくなった晴れた日曜。テレビのアナウンサーの声。

次です。

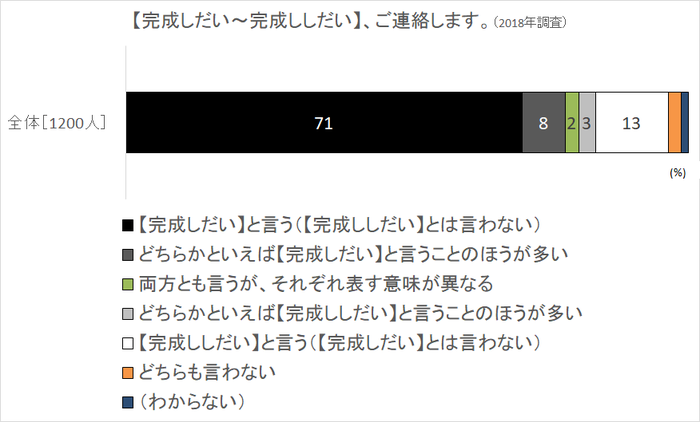

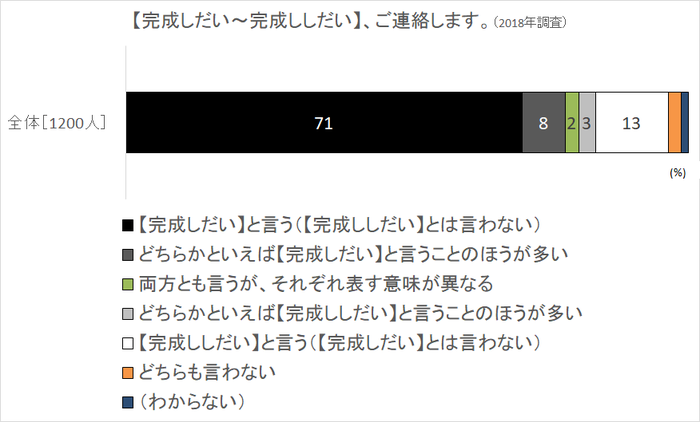

「【完成しだい】と言う」という人が、「【完成ししだい】と言う」という人よりも圧倒的に多いことが、NHK放送文化研究所でおこなった全国調査の結果でわかりました。

この調査は、現代日本語の状況を知るために定期的におこなわれており、ことし3月に、全国の20歳以上の男女4,000人に依頼して、1,200人から回答を得たものです。

調査では、「【完成しだい】、ご連絡します」「【完成ししだい】、ご連絡します」という2つの文を回答者に見せたうえで、どちらの言い方をするかについて尋ねています。その結果、「【完成しだい】と言う(【完成ししだい】とは言わない)」と答えた人がもっとも多く、全体の71%となりました。

一方、現代の国語辞典のなかには、【完成ししだい】などが本来の形で、「し」を抜いた【完成しだい】などは「俗な言い方だ」と説明しているものもあり、関係者に大きな波紋を呼んでいます。

調査を担当した研究員は、「たいへん驚いている。今後の対応も含め、慎重に判断したい」と話しています。

なんだ、じゃ「到着しだい」って言うあいつのほうが普通なのか。辞書の読みすぎだったんだ、わたし。少しひかえなくちゃ。てへっ。謝んないと。

「きのうはごめん、ひとのことばづかいを笑っちゃいけないって、大切なこと、忘れてた。許してくれる? あとさ、駅前のドラッグストアでトイレットペーパーが特売みたいだから、ダブルのやつ、こっち来るときに買ってきて。それと、本屋さんで『放送研究と調査』っていう雑誌の12月号もね☆」

「"すべき"の問題をどうするべきか ~2018年「日本語のゆれに関する調査」から~」『放送研究と調査』2018年12月号

メディア研究部(メディア動向) 越智慎司

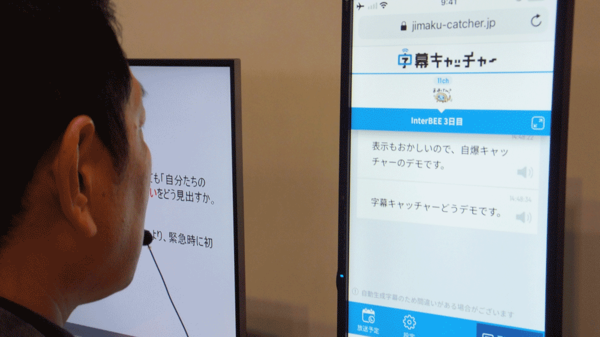

全国11エリアの民放24局で、生放送の番組の音声から字幕を自動生成しスマートフォンに配信する実証実験が、11月19日~30日の間に行われました。民放でこのような規模で字幕放送の実験が行われるのは初めてだということです。

実験には、在阪民放5社で構成する「マルチスクリーン放送協議会」が開発したシステム「字幕キャッチャー」が使われ、各局はそれぞれ5日間、夕方のニュースなどの音声から自動生成した字幕をスマホに配信しました。このシステムにはNHK放送技術研究所や情報通信研究機構(NICT)の音声認識の技術が導入されています。また、多くの人が利用しやすいよう、ダウンロードが必要なアプリではなく、スマホに標準搭載されているウェブブラウザーを使ったということです。協議会は実験後、字幕を受信した障害者や高齢者から感想や意見を集めています。

字幕放送については、総務省が2018年2月に策定した指針で、民放の県域局(独立U局を除く)では、2027年度までに字幕付与の対象番組のすべて、少なくとも80%以上につけるという目標が示されています。しかし、地域の民放各局は字幕放送の人手や費用が限られ、どう対応するかが課題となっています。

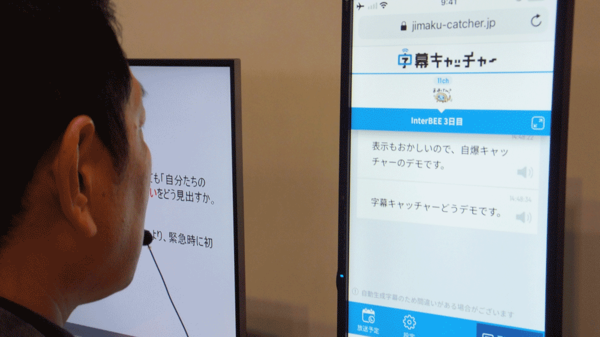

「字幕キャッチャー」のデモンストレーション、Inter BEE 2018

実証実験の直前に、放送機器展「Inter BEE 2018」(11月14~16日、千葉市)で行われた「字幕キャッチャー」のデモンストレーションを取材しました。生放送の字幕は、間違いがないよう人の手で入力や修正を行うため、実際の音声から大きく遅れることが多いですが、協議会によると「字幕キャッチャー」での遅れは5秒程度だということです。一方、自動で作られた字幕は、文意は読み取れるものの、漢字などが正しく表示されないケースが散見されました。

協議会は、字幕の自動生成の実用化には、間違いがあっても字幕が有用だという視聴者の声、その声を国などが後押しし、社会の理解を得ること、完璧でない字幕を送ることについての放送局の判断、などが重要だと考えています。このため、今回の実験で字幕放送を見た人たちからリアルタイム性や表示の正確さをどの程度必要としているか聞くことにしています。今、どのくらいであれば視聴者に受け入れてもらえるのか、協議会と地域の民放各局は、字幕放送の“最適”を探ろうとしています。

世論調査部(視聴者調査) 保髙隆之

いま話題の映画「ボヘミアン・ラプソディ」、ご覧になりましたか?

私は公開直後にドルビーアトモス版を鑑賞。ラスト20分あまりのライブシーンは圧巻でした。(余談ですが、懐かしさのあまりクイーンが過去に楽曲提供した「フラッシュ・ゴードン」(オープニング「だけ」は最高!)や「ハイランダー/悪魔の戦士」といった作品のBDを久しぶりに奥から引っ張り出しました。)

さて、場内が明るくなった後の客席の空気感から、私が思い出したのが「シン・ゴジラ」と「カメラを止めるな!」。いずれもSNSを通じての情報拡散が大ヒットにつながったとされる映画ですが、個人的には、上映後の観客たちの「一体感」、まさにこの日のこの上映回を共有したという実感があり、作品それ自体はもちろん、劇場での体験こみで楽しんだ作品でした。よくマーケティングでいわれる「リアル」イベントの価値とは、こういうことなのだろうな、と肌感覚で納得したものです。(それぞれの作品で「応援(発声)上映会」が話題になったのも偶然ではないと思います。)

この「リアル」という価値、私がこの1年あまり携わってきた研究で、大学生たちから何度も聞いたキーワードでした。

研究の一環で、10代後半から20代のみなさんに話を伺ったのですが、テレビとSNSの情報を比較したときに、「テレビで放送されている内容はどうせテレビ局に都合のいいように編集されていそうでリアルさを感じない」。一方、「SNSからの情報は当事者の生の声なのでリアルに感じる」「自分が知っている(逆に自分のことを知っている)人と共有した情報はリアル」といった声が共通して聞かれました。例えると、SNSからの情報は産地直送の生の食材で、調理をするのも自分自身なので「リアル」。テレビからの情報はどんな人が間に入って調理したか分からない加工品として届けられるから「非リアル」、といった“イメージ”があるようでした。そして自分にとって「リアル」な情報を共有できるSNSは「自分たちの側のメディア」で、テレビは「あちら側のメディア」である、と、テレビ局の人間としては耳の痛い発言をする若者もいました。こういったテレビに対する微妙な距離感は、利用時間の比較だけでは分からないものです。あらためて、いまの若年層のメディア利用行動と情報に対する意識の関係を世論調査で探りたいと思いました。

そんな「情報とメディア利用」世論調査の結果を、『放送研究と調査』12月号と文研のホームページで報告しています。はたして若年層の情報観やニュースの入手先の特徴とは? ぜひ、ご一読ください!