『いないいないばあっ!』のはじまり③ ~いないいないばあ~#513

計画管理部 久保なおみ

「世界子どもの日(11月20日)」をご存じですか?子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的として、国連によって制定された日で、世界各地で子どもの権利や未来に関するイベントが開かれています。

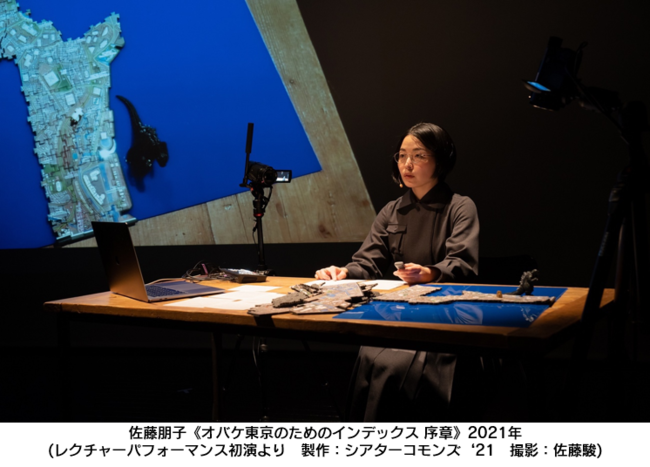

NHKでも11月13日から25日までの間を「スゴEフェス」と題して、さまざまな番組で「こどもたちのハートをうごかそう!」をテーマに発信しています。またNHKテレビ放送開始70年となった今年、放送博物館では、2024年1月28日までNHKキャラクター展を開催しています。

その「スゴEフェス」とNHKキャラクター展の両方に参加している『いないいないばあっ!』について、前のブログでは、具体的な制作のベースとなった研究と、1本目の試作にあった「どきどきあそび」「擬音のうた」についてご紹介しました。

今回は2本目の試作で特に印象的だった「いないいないばあ」というコーナーについて、みていきます。

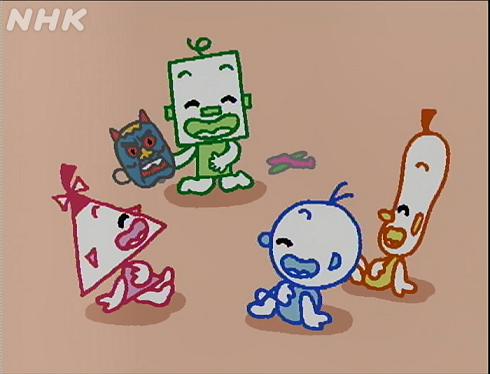

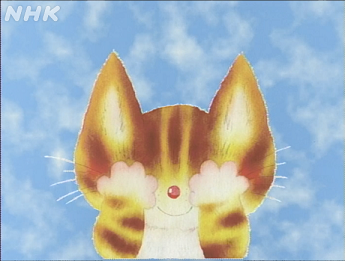

「いないいないばあ」 絵:いもとようこ アニメーション:石田英範

「いないいないばあ」 絵:いもとようこ アニメーション:石田英範

【素材感を大切に】

「いないいないばあ」は、隠れているもの(答え)は分かっているけれど、それがでてくる楽しさがあります。赤ちゃんは、最後は安全なものが出てくると分かっているから、好きなのだそうです。「きっと〇〇が隠れている(予測)」→「あれ?違うかも?(緊張)」→「やっぱりそうだった(解禁)」の面白さ。

『いないいないばあっ!』開発プロジェクトでは、「2歳児テレビ番組研究会」の成果をふまえ、そのメンバーで当時はお茶の水女子大学の発達心理学教授だった内田伸子先生や、国立小児病院の谷村雅子先生、さらに保育園や民間の託児施設などに取材しました。そして、乳幼児は"平面を立体的に見る力が弱いので、CGは素材感を出さないと理解しにくい" "単色のやわらかな色づかい、単純な形の方が認識しやすい"などの発達の特徴を学び、制作のベースとしました。

(詳しくは『いないいないばあっ!』のはじまり①をご覧ください)

"素材感が大切"という観点から、番組プロジェクトでは、絵本作家のいもとようこさんの絵を採用してはどうかという案が出ました。いもとさんの絵には、温かい素材感があったからです。いもとさんに打診をした際、直接お話を伺って初めて、和紙をちぎって彩色していることが分かりました。原画はまるで、生きているような立体感でした。

いもとさんは以前、CMのために膨大な数の絵を描いた経験があったそうで、テレビ番組で自分の絵が使われることに、はじめは難色を示していました。けれども、原画を取り込んでCGで動かすことによって、動画用の絵は別途お願いしないこと、絵としての存在感を大切にして極力動かさないこと、動かす場合はいもとさんが必要性を納得した場合のみとすることなどを条件に、ようやく首を縦に振ってくださいました。

【動かさないアニメーション】

原画の取り込みとアニメーションは、映像作家の石田英範さんに依頼しました。派手に動かせば動かすほど、せっかくの素材感が損なわれてしまうので、絵としての存在感を大切にするために「できるだけ動かさない」ことを方針としました。「動かす」ことの多いCGにおいて「動かさない」のは珍しく、動かさないと、なんとなく不安になったそうです。そうしてつい動かしたくなる衝動と葛藤しながら、いもとさんの絵の温かい素材感を伝えるアニメーションを目指すことになりました。

【子どもたちの反応】

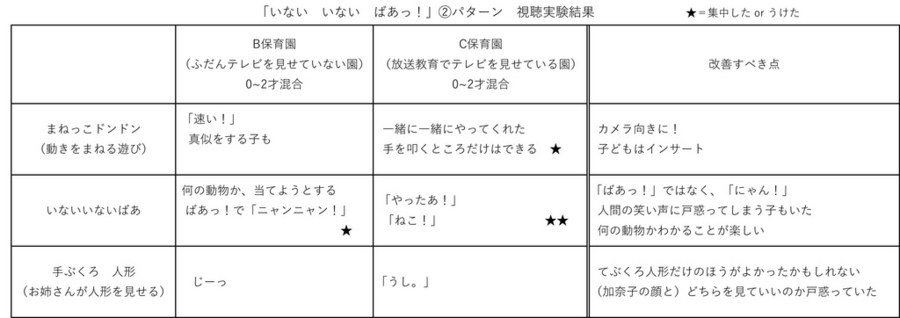

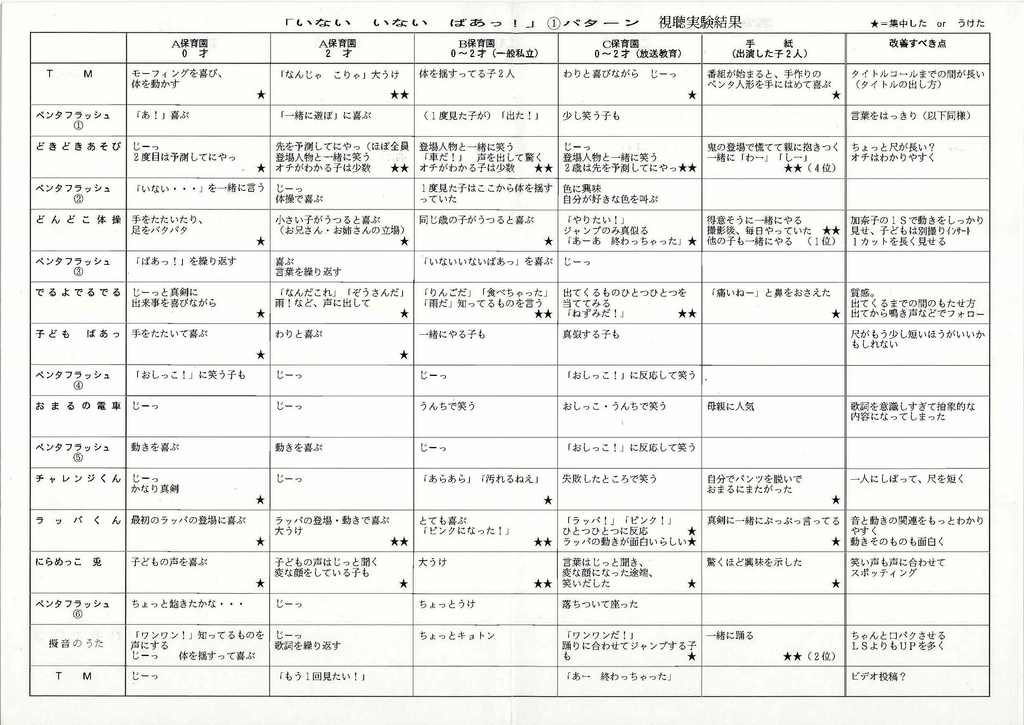

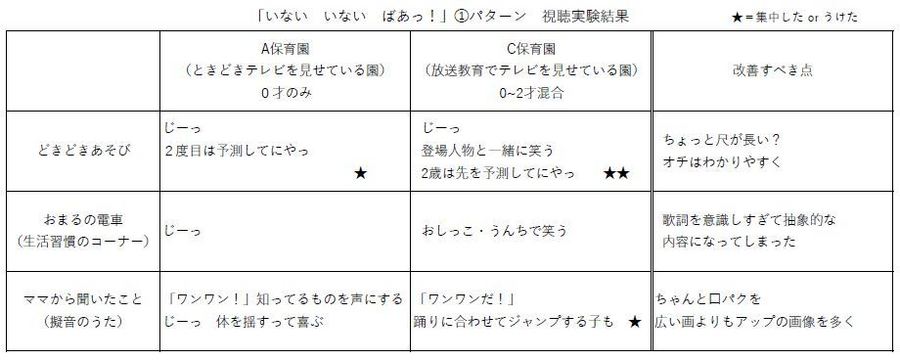

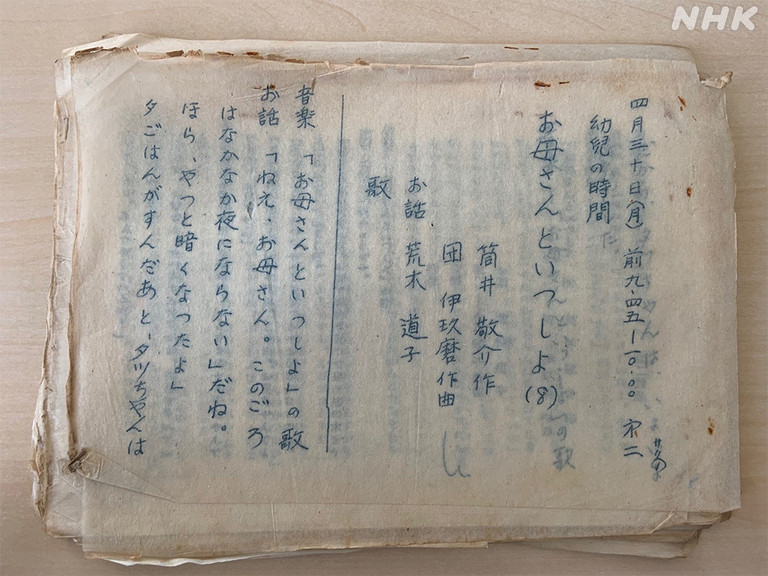

1996年1月15日と16日に試作を放送したあと、番組開発プロジェクトでは、ふだんはテレビを見せていない園や、保育の中にテレビ番組を取り入れて放送教育を進めている園など、さまざまな園を訪れて、子どもたちが番組を見る様子を観察し、その効果を検証しました。

当時、1月から2月にかけて保育園でメモした記録が残っています。

代表的な園の反応を、比較のために他のコーナーも入れて、抜き出してみました。

2本の試作番組を続けて見せてしまった園もあったので、2本目の終わりごろには飽きてしまう子もでてきましたが、いもとさんの「いないいないばあ」は子どもたちに大人気で、動物たちが「ばあ!」と顔を出したあとに笑うと、見ていた子どもたちもつられて一緒に笑う様子がたくさん見られました。

こうした結果を開発プロジェクトで共有し、反応の良くなかったコーナーの統廃合を進めて2本の試作を組み合わせ、本放送へとつなげていきました。

【効果測定と番組】

本放送が始まってからは、一般家庭を訪れ、子どもたちの様子を撮影して放映するコーナーがありましたので、その撮影の際に実際に放送を見るお子さんを見せていただいたりして、頻繁に生の反応を観察していました。集団で見ている幼稚園や保育所とはまた違って、家庭でリラックスして見ている子どもたちの反応はとても素直でした。子どもたちの様子をつぶさに観察すると、際立った反応がなくても、深く心を動かしている表情が読み取れたり、じっくり心に染み込んでいると思われるものもありました。

そうして、興味を示さないコーナーには改良を重ね、次の制作に生かしていきました。

最近は、SNSの書き込み等で番組の感想を得られるようになったこともあり、自分の足で反応を見に行くことが少なくなっているように思いますが、それがほんとうにテレビを見ている子どもたちの実際を表しているのか、検証する必要があります。

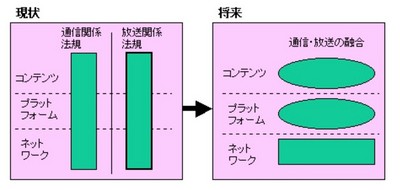

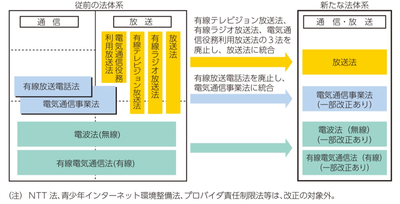

また近年のメディア環境は、テレビだけではなく、スマホやタブレットによる動画視聴にも拡大し、大きく変化しています。公共メディアとしては、それらが子どもたちに与える影響を調査・分析し、良質な番組制作や、適切な届け方につなげていくことが重要だと考え、研究を進めようとしています。

2歳児テレビ番組研究会(通称「2歳研」)立ち上げ時のメンバーで、『おかあさんといっしょ』番組制作の中心として長年プロデューサーを務めた近藤康弘さんは、インタビューで次のように答えています。(※1)

― いろんなものをリサーチするとか、そういう面白さを、もっと幼児番組には取り入れた方がいいなという気がしました。

年間通してある水準に達するように、継続して経験を伝えると、当然マンネリになります。

よほど周到な計画の下に新たなチャレンジをしていかないと。

幼児番組はそれぞれ一生懸命に作っているのですが、みんなテイストが似てくる。

引いた目で見たら、もっといろんなやり方があるだろう。

こけてもいいから新しいほうに絶えず前向きに倒れたほうが、僕はいいような気がする。

2歳研ができてから44年。研究者と一緒に番組を作るスタイルは珍しくなくなりましたが、多様な幼児番組が作られるようになった今こそ、"引いた目で"分析することの重要性が増してきたように思います。

NHKにしかできない幼児番組とは何か、ニーズを把握し、それを実現していくにはどうすればいいか、これからも考えていきたいと思います。

◎こちらもぜひご覧ください

『いないいないばあっ!』のはじまり① ~きっかけとなったテレビ研究~

『いないいないばあっ!』のはじまり② ~どきどきあそび・擬音のうた~

『いないいないばあっ!』が生まれるまで ~ワンワン誕生秘話~ | NHK文研

※1 「放送人の証言no.67」(2004.5) 放送人の会

|

【久保なおみ】 |