メディア研究部(メディア史研究) 広谷鏡子

「オーラル・ヒストリー」と聞くと、「ん? オーラルケア? 歯磨き? そのヒストリーって何?」なんて思うのが、まず一般的な反応でしょうか。耳にしたことがあるぞ、という方は、ずばり『オーラル・ヒストリー』という著書のある、御厨貴(みくりやたかし)・東大名誉教授の名前を思い浮かべられるかもしれません。

私たちは、2025年に100年を迎える日本の「放送」の歴史を研究しています。数年前から、放送史を「オーラル」、つまり、実際に歴史の中で生きてきた人々の「口述」(=「証言」)によって記録するという研究方法に取り組んでいます。

歴史という大層なものを「口述」によって書き起こす? 実はこの研究方法は批判も受けてきました。それは、「人間の記憶なんて信用できるの? そんな曖昧なもので客観性を保てるの?」というものです。おっしゃるとおりですね。でも考えてみてください。「口述」と相対するものに「文書」がありますが、文書資料なら信用できるのでしょうか。文書資料も当時の作成者の意思によって「作られたもの」です。完全に「客観的なもの」と断じることはできませんよね。たとえば公文書なら当局の、日記であれば著者の意図や主観が入っています(私も日記をつけていますが、生意気にも後世の人々が読むことを期待して、都合の悪いことは書かなかったりします)。重要なことは、文書資料が「真実」であり、口述資料が「正しくない」と片付けてしまうべきではない、ということです。

私たちは、「歴史上の事実」だけを明らかにしたいのではありません。放送と関わった人たちが、当時何を思い、どのような未来を目指したのか、その足跡は「放送史」という大きな流れの中で、どんな役割を果たしたことになるのか。それらを知ることで、私たちは歴史には別の側面があることを発見し、歴史の実相を手繰り寄せることができるのではないでしょうか。一人ひとりの証言の蓄積が、支流をつくり、やがて注ぎ込むべき大河を壮大なものにしていくと私たちは確信しています。「オーラル・ヒストリー」によって、文書資料にはこれまで記載されてこなかった、人々の語りでしか知ることのできない豊饒な世界に、ぐっと近づけるような気がしています。

「証言をとる」と言うと、堅苦しい、重々しいイメージですが、インタビューでは、証言者との「対話」を重視します。準備も大変ですし、緊張もしますが、自分たちが歴史の新しい一幕を開いているのかもしれないのですから、楽しいひとときでもあります。

「証言をとる」と言うと、堅苦しい、重々しいイメージですが、インタビューでは、証言者との「対話」を重視します。準備も大変ですし、緊張もしますが、自分たちが歴史の新しい一幕を開いているのかもしれないのですから、楽しいひとときでもあります。

もうひとつ。貴重な証言ですから、「とりっ放し」にしたくありません。今後、別のテーマの研究にも活用できるよう、オリジナル音声(映像)データを「保存」するシステムも、大急ぎ整備中です。2016年度に当研究所のメンバーで作成した「『オーラル・ヒストリー』方法論・試案」も『放送研究と調査』11月号に掲載していますので、合わせてご覧ください(12月1日に全文公開されます)。

100年後の人たちが、「放送」を血の通った歴史として振り返ることができますよう!

計画管理部(計画) 大森龍一郎

11月27日(月)から武蔵野美術大学美術館にて、 元NHKディレクター・吉田直哉(1931-2008)が歩んだ足跡、映像表現へのまなざしを紹介する展覧会「吉田直哉 映像とは何だろうか ----テレビ番組開拓者の思索と実践」が開催されます。NHK放送博物館では、吉田直哉の番組制作の元となった台本、原稿、写真などの貴重な資料を保存することになり、この展覧会を武蔵野美術大学 美術館・図書館と共催することになりました。

武蔵野美術大学特別講義での吉田直哉

【テレビ番組の開拓者 元NHKディレクター・吉田直哉】

吉田直哉は、NHKがテレビ局の本放送を開始した1953年にNHK入局。以来、映像表現への妥協のない姿勢を貫き、その後のテレビ番組形式の先駆けとなる多くの作品を制作しました。吉田は文章のすぐれた書き手でもあり、映像メディアについての論考をはじめ、番組制作での経験談、生い立ちを綴ったエッセイなど、多くの著作を残しました。NHK退職後、武蔵野美術大学に新設された 映像学科の初代主任教授として、映像の高等教育機関設立に尽力しました。

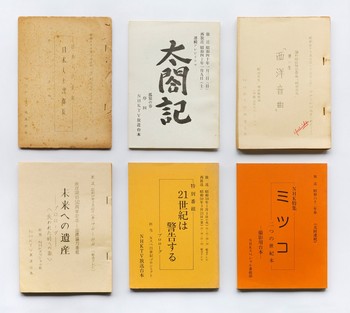

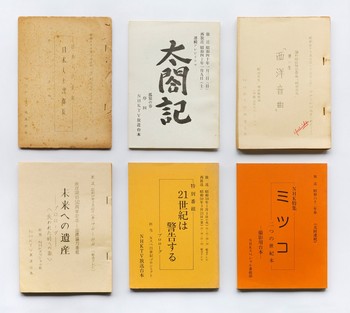

吉田直哉制作番組台本

【展示予定の吉田直哉制作のNHK番組】

・NHK特集「ポロロッカ・アマゾンの大逆流」

・大河ドラマ「太閤記」

・NHK特集「ミツコ 二つの世紀末」 等

【展覧会のみどころ① 代表的な制作番組、著作に綴られた言葉】

展示会場の外周ゾーンでは、吉田が制作した全番組のなかから特徴的な30番組を取り上げ、外周全体に液晶ディスプレイを配置。象徴的なシーンを映し出すとともに、各番組のために執筆された吉田の論考、番組制作のエピソードを紹介します。

【展覧会のみどころ② 吉田作品の魅力を造形的視点から解明】

本展覧会では、美術・デザインを専門とする武蔵野美術大学ならではの造形的な展示手法を展開。会場には島のように点在する展示ブースがキーワードごとに設置され、作品の魅力をグラフィカルに解説します。各制作番組の奥に通底する吉田の知られざるまなざしにスポットを当てます。

テレビ番組の開拓者、吉田直哉の世界をぜひご堪能ください。

展覧会情報

「吉田直哉 映像とは何だろうか -テレビ番組開拓者の思索と実践」

会 期|2017年11月27日(月)-12月22日(金)※本展は終了しました

休館日|日曜日

開館時間|10:00~18:00(土曜日は17:00閉館)

会 場|武蔵野美術大学美術館 展示室3

(東京都小平市小川町1-736)

入館料|無料

展覧会関連イベント

研究発表「吉田直哉の思索と実践 ムサビで映像を学ぶことのヒント」

日 時|2017年12月11日(月)16:30-18:00(16:00開場)※イベントは終了しました

会 場|武蔵野美術大学 美術館ホール

参加方法|入場無料/先着順(予約不要、定員約150名)/直接会場へお越しください

登壇者|篠原規行(武蔵野美術大学 映像学科教授)、黒澤誠人(武蔵野美術大学 美術館・図書館)、稲口俊太(本展研究スタッフ)

世論調査部(視聴者調査) 斉藤孝信

◆嗚呼(ああ)、なつかしのオリンピック ~文研の倉庫を掘り起こしてみれば~

2020年の東京オリンピック・パラリンピックまで、早いもので残り3年を切りました。そこで今回のブログでは、オリンピックのお話をさせていただきます。

皆さんの記憶に残っている一番古いオリンピックは何大会でしょうか?40歳の私にとっては、1984年のロサンゼルス大会です。ロケット・ベルトを装着した宇宙飛行士のような格好の人が空を飛んだ開会式。柔道の斉藤仁さんと山下泰裕さんの感動の金メダル。毎日、家族と一緒に、ブラウン管テレビにかじりついて観戦した思い出があります。

53歳以上(「記憶」ということでいうと、50代後半ぐらいからでしょうか)でしたら、「1964年の東京オリンピックだ!」という方も多いと思います。開会式やバレーボール「東洋の魔女」の映像は今でもよく目にしますが、大会前に高速道路や鉄道網の整備が急ピッチで進んだこともよく知られています。きっと東京の街は大騒ぎだったのだろうなあ、と想像します。

当時の人々はどんな思いでオリンピックを迎えようとしていたのか。実は開催直前の1964年6月に、文研が東京23区民を対象に世論調査を行っていました。

文研の倉庫に保管されている64年調査の資料

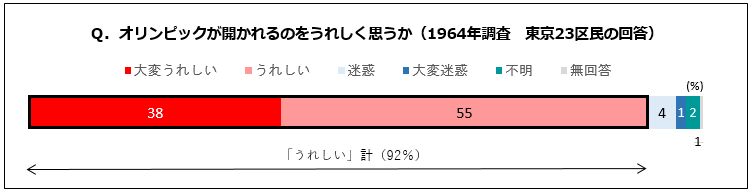

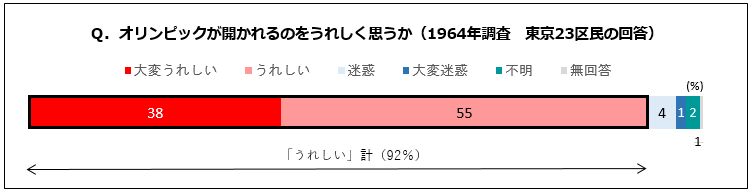

それによると、「オリンピックが開かれるのをうれしく思うか」という問いには、92%が「うれしい」(「大変うれしい」+「うれしい」)と答えていました。

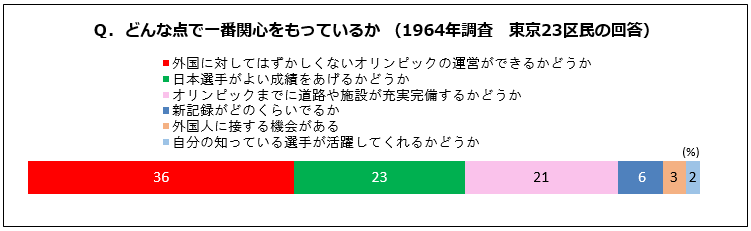

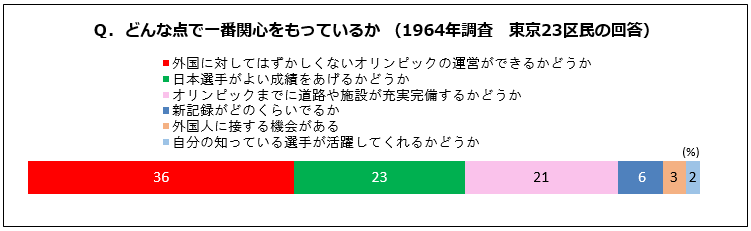

さらに時代を反映していて面白いのは「どんな点で一番関心をもっているか」という問いで、最も多かったのが「外国に対してはずかしくないオリンピックの運営ができるかどうか」の36%で、「日本選手がよい成績をあげるかどうか」の23%を上回っていました。戦後最大の国際イベントだっただけに、人々が、日本の復興を世界にアピールできる機会を喜び、並々ならぬ思いで成功を願っていた様子がひしひしと伝わってきます。

◆迫る!2020年東京オリンピック・パラリンピック 人々の期待と不安の「現在地」を報告します

それから半世紀あまり。東京で2度目となるオリンピックが迫る中、文研では全国3600人を対象に「2020年東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」を昨年10月に実施しました。

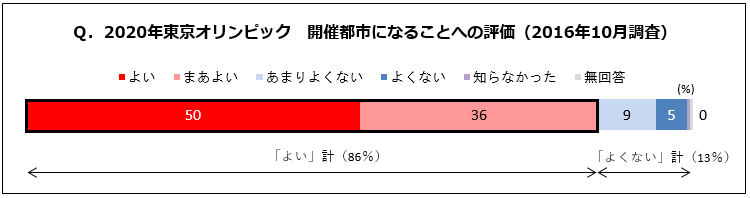

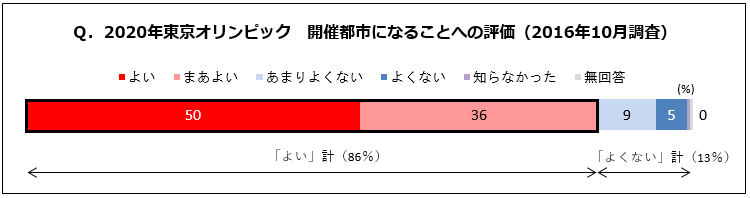

開催都市になることへの評価を尋ねたところ、8割を超える方が「よい」と答えました。9割以上の方が開催を喜んでいた1964年調査とは質問も対象の地域も違うので単純に比較はできませんが、多くの人が肯定的にとらえていることがわかります。こうした調査は2020年まで毎年10月に実施しますので、今後、人々の思いがどのように変化していくのかも楽しみです。

今回の調査結果は、『放送研究と調査』11月号に掲載中です。「東京都民」と「東京都民以外」での比較分析もしています。期待や不安の度合いに、果たしてどんな違いが見られるのでしょうか!?

さらに!実は今年10月に、2回目の調査も実施しまして、今まさに鋭意分析中です!いずれ皆さんにご報告できればと思っておりますので、そちらも合わせて、どうぞお楽しみに。

「証言をとる」と言うと、堅苦しい、重々しいイメージですが、インタビューでは、証言者との「対話」を重視します。準備も大変ですし、緊張もしますが、自分たちが歴史の新しい一幕を開いているのかもしれないのですから、楽しいひとときでもあります。

「証言をとる」と言うと、堅苦しい、重々しいイメージですが、インタビューでは、証言者との「対話」を重視します。準備も大変ですし、緊張もしますが、自分たちが歴史の新しい一幕を開いているのかもしれないのですから、楽しいひとときでもあります。