#339 NHK経営委員会の議事起こしの開示① 会長への厳重注意はどのように行われたのか?

メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

1)はじめに

7月8日、NHK経営委員会(経営委)は、2018年10~11月に行った3回分の議論を“粗起こし”した資料(議事起こし1))を開示しました2)。内容は、かんぽ生命の保険の不適切な販売に関する取材でNHKにガバナンス上の問題があったとして、経営委が上田良一会長(当時・以下、前会長)を厳重注意したことに関するものです。厳重注意は、「委員のみの会(通称・のみの会)」という非公表を前提とした会の中で行われ、視聴者・国民に知らされることはありませんでした。私も含めNHKのほとんどの職員も、約1年後に毎日新聞が報道3)するまで、その事実を全く知りませんでした。

報道後、経営委の対応は個別の番組への編集に干渉することを禁じた放送法に違反しているのではないか、また、厳重注意によってNHKの自主自律が脅かされたのではないかと、国会などで大きな議論に発展しました。こうした状況を受け、経営委は今回の開示に至るまでに、議事の経過や議論の概要を徐々に公にしてきました4)。ただし議事起こしについては、議論は非公表を前提に行ったものであるため、開示は今後の経営委の運営に支障をきたすとして、公表することを拒んできました。今回、全面開示に至ったのは、情報公開制度の客観性・公平性を担保するため設けられている第三者機関、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会(情報公開審議委)が、2度にわたり対象資料を速やかに開示するよう求める答申5)を出しており、経営委はその答申に従わざるを得ないという判断からでした。情報公開を求める視聴者とメディアの行動が、経営委の態度を変化させるきっかけを作ったと言っていいと思います。

今回開示された議事起こしは、当時の状況を把握し、課題を検証するための極めて貴重な材料であることは間違いありません。しかし、このことを文研ブログで扱うかどうかについては正直かなり悩みました。文研はNHKの一組織であり、所属する私もNHKの一職員であり、広い意味でこの問題の当事者であるからです。NHKも、ニュースとしてはこのことを一切取り上げていません。また、私はかつて、15年近くディレクターとして報道番組の制作に携わっており、この問題にどれだけ冷静に向き合えるか、自信があると言ったら嘘になります。しかし、NHKのあり様も含めてメディア界の主要動向をウオッチするという文研の役割や、既に私は、事実関係の整理として2020年6月の論考でこの問題に触れていたこと6)も併せ考えると、やはり扱わないわけにはいかないと判断しました。

加えて、私が執筆しなければならないと感じたのは、資料の開示はNHKに情報公開を請求した者に対して行われたものであり、現在も広く視聴者・国民がアクセスできるものにはなってはいないという点です。今回の問題は、国民の代表としてNHKの業務の執行を監督する経営委という組織は果たして正しく機能しているのかが問われたものと言えます。その意味で、受信料制度の根幹にかかわるものです。私は、毎日新聞が有料版で議事起こしの全文を掲載したもの7)を読みましたが、NHKでメディア研究に携わるという立場として、いえ、この立場だからこそ、これからのNHKのあり方を考えていくために、今回の問題について、できるだけ多くの人たちに関心を寄せてもらえるような形で示していく責任があると感じました。

また、7月23日には、経営委が今回なぜ議事起こしを開示する判断に至ったのか、その経緯がわかる議事録が公開されました8)。ブログでは、これらの内容を中心に、複数回にわたってこの問題について考えていきます。

2)改めてこれまでの経緯を振り返る

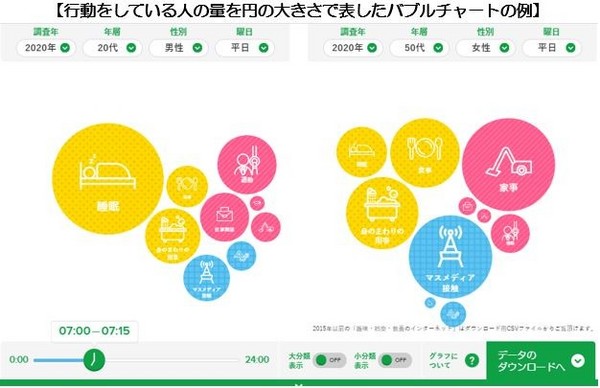

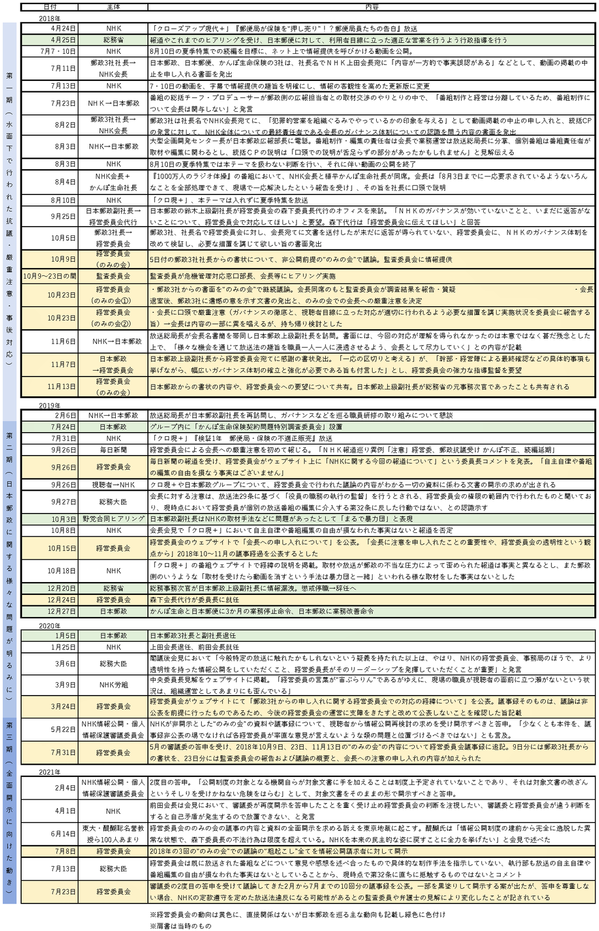

NHKが初めて番組でかんぽ生命の保険の不適切な販売について取り上げたのは、2018年4月放送の「クローズアップ現代+(クロ現+)」でした。それから今回の議事起こしの開示に至るまで、既に3年以上が経過しています。かなり細かくなりますが、改めてこれまでの経緯を時系列にまとめてみました。

※画像をクリックすると、はっきりと大きくなります。↓↓↓

なお、この問題については、NHK関係者による証言や内部資料の提供などをもとに、新聞社や雑誌などで様々な報道がなされています。その中には、事実関係や認識を巡って、日本郵政やNHK執行部と食い違いがみられる箇所も見受けられます9)。この時系列表はあくまで、関係者が公式に会見や国会などで発言した内容や、議事録など公開されている情報をもとに作成したということを述べ添えておきます。

経緯は大きく三つに区分できると思います。

第一期は「水面下で行われた抗議・厳重注意・事後対応」としました。まず日本郵政がNHKに対して2度の抗議を行い、加えてNHKのガバナンス体制に問題があるとして経営委に検証と対応を求めます。それを受け、経営委は非公表前提の“のみの会”で会長に厳重注意を行います。NHK会長は厳重注意の内容に異を唱えるものの、最終的には放送総局長が会長名の書面を携えて日本郵政を訪問、その後も再度訪問し、職員研修の状況などを伝えています。一連の出来事は全て視聴者・国民には知らされず、水面下で行われました。

第二期は、「日本郵政に関する様々な問題が明るみに」としました。NHKがいち早く「クロ現+」で報じたかんぽ生命の保険の不適切販売ですが、その後、そうした販売の実態や、郵政の組織の課題が続々と明らかになっていきます。経営委による会長への厳重注意も、ちょうどこの時期に報じられました。最終的にかんぽ生命と日本郵便は、3か月の業務停止という処分を受け、NHKに抗議した日本郵政3社の社長及び上級副社長は退任しました。NHKでも時を同じくして上田会長と石原進経営委員長が退任、新たに経営委員長には、会長厳重注意の議論を実質的にリードした森下俊三代行が就任しました。

第三期は「全面開示に向けた動き」としました。開示請求者による不服審査請求に相当する「再検討の求め」を受け、情報公開審議委が2度の答申を出します。1度目の答申を受けて議事起こしの概要を公表した経営委の対応を受け、2度目の答申には、「対象文書の改ざんというそしりを受けかねない」との厳しい文言が付されました。その後、経営委では開示のあり方を巡り10回の議論が続けられ、全面開示されました。これとは別に、この時期には、研究者を始め100人以上の視聴者たちによる全面開示を求める提訴も行われました。

3)会長への厳重注意はどのように行われたのか

<10月9日>

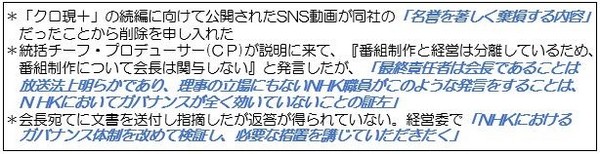

のみの会は、議事録を残す公式な経営委員会に引き続いて行われました。この日はまず、日本郵政から経営委に届いた書面の内容が紹介されました。書面のポイントは下記です11)。

*背景にはNHKの取材への不信・不満

石原委員長は書面を読み上げた上で、NHKと日本郵政の間では「いろいろ途中でやりとりもあったと思いますが、納得できないので、最終的にガバナンスの問題として、番組の中身の問題としてだと経営委員会はなかなか受け入れがたいところがあるわけでありますが、ガバナンスの問題だと、これは放ってはおけなかろうというので経営委員会にこういう文書が来た」とコメントします。経営委で議論する前提として、日本郵政がこの書面を発出した背景には、NHKの番組内容や取材姿勢に対する不満があるというニュアンスが共有されました。

*議論の中心は取材手法や番組内容

この日の議論で最も多く時間が割かれたのは、番組の取材手法や内容に関するものでした。2人の発言を紹介しておきます。

取材手法についてコメントしたのは森下代行です。「クロ現+」はSNSで視聴者から体験談などを募集してそれを活用しながら番組を制作するオープンジャーナリズムという取材が用いられましたが、これについて「僕は非常に乱暴なやり方だなと」「公共メディアということを標榜している限りは、一番大事なのは情報の信頼性というか、情報の正確性なので、そういった意味で一方的な意見だけが出てくるという番組はいかがなものか」と、言葉を変えながら懸念を表明していました。また、「私たちはそういう番組のつくり方について、きちんと基準をつくらせないといけない気がする」「執行部と議論をして、しっかりした枠組みをつくるという、そういう意思を表明することが、この郵政に対する回答にもなる」と対応策についても力説しました。

渡邊博美委員は「クロ現+」の番組についてこう述べました。「営業を妨害するような、イメージダウンさせるようなことを番組でやるというのは、NHKの役割としては、私はちょっと。犯罪が起きたとかというのだったら分かりますけれども、そうでない中でこういう番組が出るというのは、やっぱりガバナンスが効いていないと言われてもしようがないんじゃないか」。

*ガバナンスの検証のポイントは?

日本郵政の書面の本題である統括CPの発言とその後のNHKの対応を巡っては、複数の委員からガバナンス検証のポイントが示されました。挙げられた主なものとしては、職員の放送法の理解度は?初動の対応に遅れはなかったか?対応内容は会長も把握していたのか?NHK内に抗議対応のルールはあるのか?モニタリングはどのように行われているのか?などでした。

<10月23日 会長同席のもと監査委員の報告と質疑>

*“NHKの説明責任は果たされていた”(監査委員)

この日の会は、上田会長同席のもとで行われました。まず行われたのは、NHKのガバナンスに関して、会長や危機管理の担当部局にヒアリング調査をした監査委員会からの報告でした。監査委員会とは、経営委員の中から任命された3名以上の委員で構成され、経営委員を含む役員の職務の執行を監査する権限を有する組織です12)。

*取材手法や番組内容を巡る意見相次ぐ

この報告に対し、森下代行は、前回の9日に述べた発言を上田会長の前でも繰り返します。「今回の番組の取材も含めて、極めて稚拙といいますかね。さっき、取材が正しいと言う話もあったけれど、取材はほとんどしてないです。(中略)それは番組としてはしょうがないと思う。ところが、その後、またどんどーんとインターネットでやったわけですね。そのときに、その反省をしないで、同じことを繰り返した。(中略)要するに、僕は今回、極めてつくり方に問題があると思うんだ。(中略)何でもかんでも視聴者が言ってきたことに対して、これはもう訂正できないとか言って、つっぱねるという姿勢はいかがなものか。(中略)報道関係で、やっぱりこれは反省すべきだったら反省すべきということで、ちょっとそこのところの考え方を執行部で整理してもらったほうがいい」

*“対応はトップである会長がすべき”

議論はその後、NHKは日本郵政に対し説明責任を果たしたという監査委員の報告に対し、本当にそれで十分だと言えるのか、という方向に発展していきます。「向こうのちゃんとした責任者が連名でもってきちんとクレームしてきているというものは、(中略)何らかの対応をトップはしたほうがいいんじゃないか」(槍田松瑩委員)、「郵政の3社長が来たら、NHKは会長として直接何らかのきちんとしたアクションを示すべきではないかと。これはガバナンスができていないという、ほかの言葉で私はあらわせられない、非常に重要な問題だと思います」(石原委員長)。

*“会長の指示で続編を中止し、かんぽ生命社長にも報告している”(監査委員)

会長が自ら対応すべきではないか、という発言が続く中、上田会長が初めて口を開きます。「私が向こうのトップにどう対応したかということも報告してありますから」。それを補うように高橋委員からは、「例えば続編をやめたなどというところについても、実質上は会長の指示に従って、総局長が動いて止めているというようなことです」「会長と、この3人の中のかんぽ生命の植平社長とは、この案件が起きてから、「1000万人のラジオ体操」、NHKとかんぽ生命でやっている番組があるんですけれど、そこでお会いになったときに、口頭ではありますけれども、この状況についての説明を先方にはされている」との説明がなされました。ちなみにNHKは2019年10月、「クロ現+」のウェブサイトに日本郵政からの抗議を巡る一連の経過を説明13)していますが、高橋委員が発言されたような内容は記載されていませんでした。

*“経営委員会は番組内容に踏み込んでいいのか?”

番組内容や取材手法に触れる議論が続く中、監査委員の一人でもある佐藤友美子委員からは、経営委のあり方について次のような問題提起がありました。「番組であるとすれば、やっぱり経営委員として何か言えるというところが実はないんですよね。(中略)一人の人が言ったそういう間違いとか番組が、そのまま、じゃ、例えば会長が謝っていないということで、ガバナンスが悪いなどというふうに、結び付けていいのかという。(中略)最初のところで、この番組は問題があったんじゃないか、から話が始まってしまうと、それはとっても違うところにいってしまうので、そこはすごく要注意の所だと思います」。

その上で、石原委員長は上田会長に対し、日本郵政が抗議している番組内容や取材手法についてコメントを求める局面もありました。上田会長は「個別の番組の放送内容にかかわる事柄については、従来どおり、返答を差し控えさせていただきたいと思います」と発言、その後、石原委員長は上田会長に退席を求めました。

<10月23日 会長退席のもと厳重注意の内容を決定>

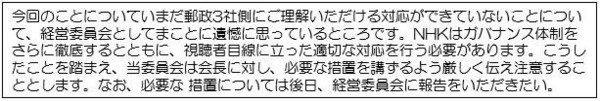

*抗議してきた日本郵政も視聴者

会長が退席した後、経営委から日本郵政に返す文書と、会長への厳重注意の内容の検討が行われました。石原委員長からは厳重注意の文言として、「視聴者目線に立った視聴者対応が適切に行われるよう、必要な措置を講ずる」ことを会長に求めるという案が示されました。ここでの“視聴者”とは、抗議をしている日本郵政が想定されていました。

これに対し佐藤委員から、「この郵政の方は別に視聴者じゃないので、その辺があまり理解できなかった」「普通に言えば、視聴者って見ている人って感じですけれど。もしこれがどこかへ出たときに、外の人がどうとるかね」との懸念が表明されました。この懸念に対しては、厳重注意は議事録の残る経営委員会ではなく、非公開の“のみの会”で行うのを前提としていること、そして森下代行からは「全部がもう視聴者なんです、NHKから見たら」「NHKは視聴者目線に立っていない」「やっていることは正しいことをやっているんだけれど、外から見えないわけだから、そこが今回指摘されているわけですよ。郵政が何でこんなにしつこく言ってくるのかというところがやっぱり根本です」との発言がありました。佐藤委員は、「ほかの人にはこんなこと絶対しないですよね。普通にクレームが来たときには、こんなことは絶対しないんじゃないですか」と納得がいかない様子の発言を続けます。「本当はBPOか何かで、ばーんと言ってくださってもいいんですけどね。間違いで、こんなこと言われたとか…」。これに対して森下代行は、日本郵政が問題にしているのはBPOが扱う番組ではなくツイッターの内容についてであり、経営委にはその場合のガバナンスの話で来ているのだから対応をしなければならない、と返しました。

*“書けば書くほどリスクが増える”

中島常正委員からは、「番組の作り方、つまり執行ですね、そこがかなり問題にされたと。そこで、会長はその責任があるわけですよね、ガバナンスとは切り離しても。そのことについて何も触れていないのは、経営委員会の立場としては。」との意見も上がりました。それに対しては石原委員長からは、「直接、番組の問題の中に入る危険性がある」「法律にさわるから、こういう言い方になっている。向こうは、したがって、そこもわかっていて、ガバナンスの問題だと」、高橋委員からも「書けば書くほどリスクが増える」といった発言がなされ、厳重注意の文面の中では、番組内容や取材姿勢への直接的な言及は避ける旨が確認されました。

<10月23日 会長に厳重注意>

再び上田会長が入室し、石原委員長から以下の内容の厳重注意が口頭で行われました。

*問題とされているガバナンスとは何なのか?

厳重注意を受けた上田会長は、戸惑いを隠せない様子で、「必要な措置」という文言の意図について経営委員たちにこう問いかけました。

「ガバナンスといったときに、具体的に例えば番組の編集の過程のところをしっかりと見ていけと、そういうお話になってくると(中略)個別番組に絡むような形でのガバナンスということになりますと、私のほうとしてもなかなか対応が、(中略)外に向かってそういうことをやりますというようなことを宣言するのは非常に難しくなってくると思うんですけども、そのあたり私として、監査委員のほうは問題ないとおっしゃってくれているので、私のほうでガバナンスの問題として何をとらまえて、どういうふうにお返事をしたらいいのか」(上田会長)。

その後もガバナンスという言葉が、上田会長が問いかけた番組の編集過程におけるチェック体制という意味なのか、抗議が来た時に内部で対応する体制という意味なのか、それとも職員の放送法に対する理解度という意味なのか、それらが確認されることなく、すれ違ったまま議論が進んでいきました。

その中で、ガバナンス上の瑕疵があったとは認められないとする報告を行った高橋監査委員に対しても改めて意見が求められました。高橋委員は、今回のクレーム対応は正しいルートで行われ、内部での判断を下せる体制があると述べた上で、以下の発言を行いました。「話の中心になっているのは、視聴者対応というか、これをどう考えますかという話だと思うんです。我々の内部がいくら正しいということであっても、対外的にクレームをつけてきたところがそれを全然理解されていない。この状況を放置するということが本当にいいんでしょうか。(中略)それはちゃんと管理監督義務があるわけですからというのが今の状況ということだと思います」

*放送事業のトップの責任

議論はその後、日本郵政の抗議に対して会長が直接対応していない、もしくは会長の権限を分掌された責任者が対応していないことが問題であるという流れになっていきます。石原委員長は、「僕らの感覚でいって、NHKの中のルールじゃなくて、世の中の常識的なやり方があるだろうと思って、かなり中身の問題だとややこしいから言いませんけれども、やっぱり問題があります、こっち、NHK側のやり方。(中略)やっぱりそれなりの対応のとり方があるんじゃないか」と発言します。

上田会長は、この手のクレームはものすごい数があるとし、「基本的な説明はやっぱり現場からやっているんです。それをいちいち会長からやっていたら、とてもじゃないけどカバーし切れないですから。(中略)それをいやいや、会長にやったんだから会長が答えろと。電話14)の答えじゃ満足しないということであれば、その辺は非常に難しい」と述べました。加えて、「実際に個別の具体的な番組に関してご不満があればBPOとかそれを解決する組織があって、そういうところでやることになってるわけですね。(中略)ただ、それをBPOとかそういう場じゃなくて、私が独自にやりとりするというのは基本的に、これ私も頭の切替が大変でしたけれども、民間の前の組織なんかではもう全然違う対応してると思いますが、放送事業に携わってるその責任を負ってる立場でどうあるべきかということをやはり考えながら実は行動してるわけです」と、放送局の経営には、一般企業とは異なる対応が求められるということを、自身の実感として述べました。

*“NHKとしては本当に存亡の危機に立たされるようなことになりかねない”

結局、上田会長は持ち帰って検討するとしました。ただ、「担当がちょっと言い間違って(中略)、それを会長が謝らないというか、それをガバナンスが利いていない(原文ママ)というのは、それだけで世の中の人がこれが表に出たときに、そうだったんですかと、そのとおりですねという話になるかどうか。(中略)いや、実はということになったら、これはもうNHKとしては本当に存亡の危機に立たされるようなことになりかねない部分が(中略)。外に出て、大きな問題を惹起して、臨時国会も始まりますし、いろんなところで今まで私も5年余りこの手のやつは何度も国会で答弁したりしてやってきていますので、それだけは避けたいなと…」と心情を吐露しました。

*“やっぱり彼らの本来の不満は内容にある”

4)次回以降に向けて

経営委も述べているように、今回開示された資料は正式な議事録ではなく議論の“粗起こし”であるため、解釈には誤解もあるかもしれませんが、45ページの議事起こしを私なりに読み込み、できる限り客観的に内容の整理を試みてみました。次回は、この資料開示に至るまでの経営委員会の10回の議論について整理してみたいと思います。その上で、3回目に、この問題から何を学び、どのように今後の議論につなげていけばいいのか考えていきます。

【訂正】

8月13日に本稿を掲載した段階で以下の2点に誤記がありました。お詫びして訂正します。

■「1)はじめに」のうち第3パラグラフ8行目

誤)2020年7月 ⇒ 正)2020年6月

■「3)会長への厳重注意はどのように行われたのか」のうち*印第10パラグラフ3行目

誤)経営員会 ⇒ 正)経営委員会

1) 各メディアでは議事録として報じているが、NHK経営委員会は、今回開示した資料は正式な手続きを経て公表されている議事録とは異なるもので「議事の経過を記録したもの」としている。そのため本稿ではこう呼称することとする

2) NHK経営委員会ウェブサイト「NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の答申への対応について」(2021年7月8日)

https://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/new/keiei210708.html

3) 毎日新聞「NHK報道巡り異例「注意」 経営委、郵政抗議受け かんぽ不正、続編延期」(2019年9月26日)

https://mainichi.jp/articles/20190926/ddm/001/040/131000c

4) NHK経営委員会ウェブサイト 「会長への申し入れについて」(2019年10月15日)、「郵政3社からの申し入れに関する経営委員会での対応の経緯について」(2020年3月24日)、同年7月31日には、これまで公開されている2018年10月9日、23日、11月13日の議事録に“のみの会”の資料や議事概要を追記

5) NHK情報公開・個人情報保護審議委員会ウェブサイト「情報公開の実施状況」2020年5月22日、2021年2月4日答申

https://www.nhk.or.jp/koukai/condition/jisshi_joukyou.html

6) 村上圭子「これからの“放送”はどこに向かうのか?Vol.5 ~常時同時配信議論を振り返る~」P12-15(『放送研究と調査』2020年6月号)

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/pdf/20200601_8.pdf

7) 毎日新聞「NHKが開示した2018年10月9日の経営委員会の議事録全文」

https://mainichi.jp/articles/20210710/k00/00m/040/001000c

「NHKが開示した2018年10月23日の経営委員会の議事録全文」

https://mainichi.jp/articles/20210710/k00/00m/040/013000c

「NHKが開示した2018年11月13日の経営委員会の議事録全文」

https://mainichi.jp/articles/20210710/k00/00m/040/003000c(2021年7月10日)

(毎日新聞は情報公開請求をしたうちの一主体)

8) NHK経営委員会ウェブサイトの1372回~1381回の議事録のそれぞれの最後に「今後の経営委員会運営について」が追記された。こちらは議事録として公表されている

https://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/giji/index.html

9) たとえば、朝日新聞(2020年7月1日)「「気になることが」NHKかんぽ報道、続編放送の舞台裏」

https://digital.asahi.com/articles/ASN6Z55X4N6XULFA007.html

10) カギカッコ内の委員の発言は、開示された議事録からそのまま引用

11) カギカッコ内は、日本郵政からきた書面をそのまま引用

12) NHK監査委員会ウェブサイト https://www.nhk.or.jp/kansa-iinkai/

13) クロ現+ウェブサイト「かんぽ生命の保険をめぐる番組制作について」(2019年10月18日)https://www.nhk.or.jp/gendai/kiji/169/index.html

14) 大型番組センター長がした電話を指していると思われる