世論調査部(視聴者調査)渡辺洋子

皆さんが使っているSNSは何ですか?そして、それを使う理由は?

SNSは何を使っている?

私はプライベートでは、LINEとInstagramがメインでFacebookは主に閲覧だけ、Twitterはほとんど使っていません。と、ここまで書くと大体年齢がわかってしまいます。

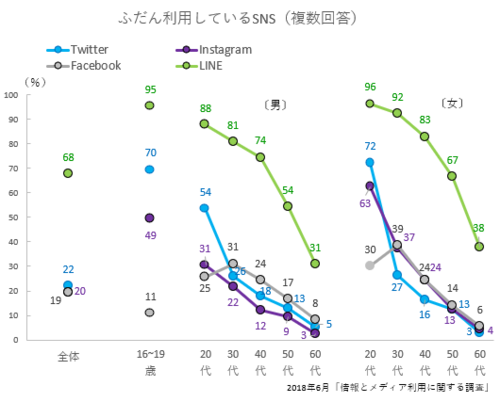

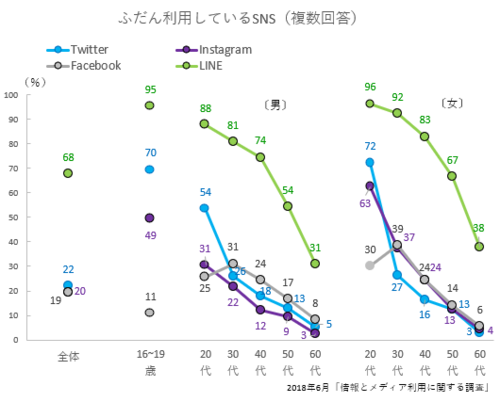

こちらのグラフは、男女年層別にSNSのサービスごとの利用率を示したものです。

LINEはTwitter、Instagram、Facebookと比べて別格に多く、全体では7割弱が利用しています。ただし年層差は大きく、50代以上になるとぐっと利用率が下がります。LINEを除くと、20代以下ではTwitterの利用率が高いことがわかります。30代以上の男性ではFacebook>Twitter>Instagram、30~40代女性ではInstagram≒Facebook>Twitterという傾向がみえますね。

ということで、“Instagram とFacebookは使うけれどTwitterは使わない”というと、30~40代女性の特徴となり、女40代の筆者は、調査結果の通りここに入るということになります。

このように、利用するSNSは男女や年齢によって異なりますが、さらにSNSを利用する理由も年齢で大きく違っていたんです。

SNSを使う理由は?

40代の私にとって、SNSは友達の投稿を見ることがメインです。なので、SNSって“つながり”とか“コミュニケーション”を目的に使うものだよね、と当然のように思い込んでいました。ところが、若い人たちにとってはそうではありませんでした。

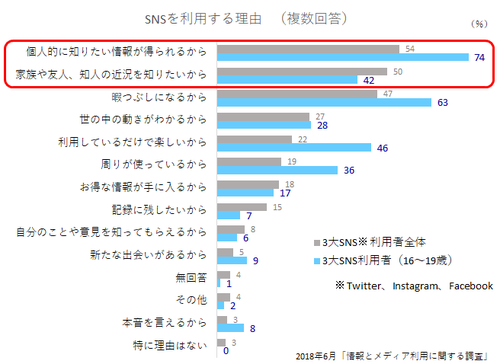

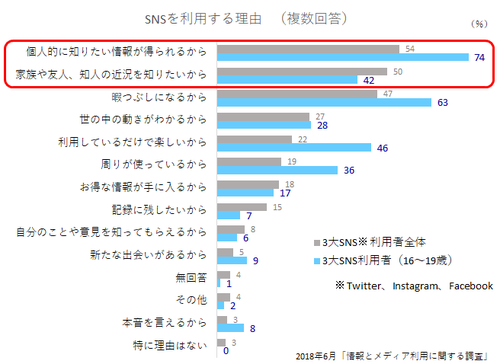

こちらのグラフは、Twitter、Instagram、Facebookのいずれかを使う人に、それらを使う理由を尋ねた結果です。

全体では、「個人的に知りたい情報が得られるから」「家族や友人、知人の近況を知りたいから」がどちらも50%程度ですが、16~19歳では「個人的に知りたい情報が得られるから」という情報収集を目的とする人が74%にものぼる一方、「家族や友人、知人の状況を知りたいから」というコミュニケーションを目的とする人は42%と大きな差があります。

若い人たちにとってのSNSは、“つながり”のためというより、情報収集のために使う道具だったんです。

『放送研究と調査』2019年5月号では、「SNSを情報ツールとして使う若者たち~「情報とメディア利用」世論調査の結果から②~」と題して、SNSから多くの情報を得ている今の若者にとって、SNSやテレビはどのような存在なのか、さらにニュースに対してはどう接しているのかについて、調査の結果をもとに分析しています。どうぞご覧ください。

世論調査部(社会調査)荒牧 央

文研では1973年から5年ごとに「日本人の意識」調査を継続して行い、日本人のものの見方・考え方の変化について分析を続けています。

先日、同じように長期の時系列調査を実施している博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)の研究員お二人と、文研の「日本人の意識」調査チームで「平成」の価値観の変化をテーマに座談会を行いました。

博報堂生活総研 三矢さん・内濱さん NHK文研 村田・荒牧・吉澤

生活総研では「生活定点」調査や「家族調査」などの時系列調査を、長いものでは30年にわたって実施し、それらの調査データからの知見を最近書籍にもまとめられています。

今回、お互いの知見を持ち寄ったことで、

・家庭に対する意識や家族のあり方は大きく変わったものの、家族の価値は決して低くなっていないこと

・人間関係などで「公」よりも「私」を重視する考えが強まっていること

などが共通の傾向としてみえてきました。

そのほか、一見似たような質問なのに食い違う結果が出ている質問や、私たちの調査では全く尋ねていないような質問などもあり、興味はつきませんでした。

そもそも別の研究機関の方と、それぞれの調査データについて時間をとって議論するという機会は、実は多くありません。そういう意味でも非常に有意義な時間になったと思います。

今回の座談会の様子は博報堂のウェブサイトに掲載され、文研のサイトにも掲載しています。ぜひご一読いただければと思います。

座談会を終えて

『放送研究と調査』5月号と6月号では、2018年に実施した「日本人の意識」調査の最新の結果について詳しく報告しています。こちらもぜひご覧ください。

メディア研究部(メディア動向)柳澤伊佐男

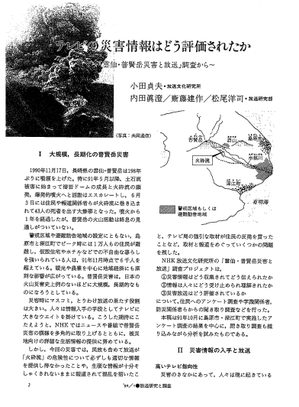

NHK放送文化研究所(文研)が手掛けた平成時代30年間の調査研究を紹介するシリーズ、4回目は、平成4年(1992年)の「放送研究と調査」1月号に掲載された「テレビの災害情報はどう評価されたか~『雲仙・普賢岳災害と放送』調査から~」を取り上げます。

この論文は、防災や報道のあり方に多くの教訓・課題を残した長崎県の雲仙・普賢岳の火山災害をテーマに、災害情報の伝達がどのように行われたかについて分析したものです。雲仙・普賢岳は、長崎県にある火山で、平成2年11月、198年ぶりに噴火しました。翌年(平成3年)6月3日の大火砕流で報道関係者や消防団員ら43人が犠牲になったほか、噴火活動が4年半続くなど、災害は大規模で長期間に及びました。この火山災害について、文研は、平成3年10月、ふもとの島原市・深江町(現在の南島原市深江町)の住民にアンケートを実施し、学識・防災関係者への聞き取り調査なども行った上で、▼災害情報はどう収集されてどう伝えられたか、▼情報は人々にどう受け止められ理解されたか、▼災害放送はどう評価されたかという3点について、分析を行いました。

論文では、分析の結果をもとに▼災害情報の入手と放送、▼メディアへの評価と期待、▼災害情報の伝え方、▼テレビの取材、以上の4つの項目について考察しています。この中で私が特に注目したのは、「テレビの取材」に関する考察です。当時の報道各社の取材について、▽応援を含む多数の取材陣が現地に入ったことで、タクシーが各社にチャーターされ、市民の足が奪われた▽川沿いの狭い道路に各社の中継車が並び、土石流災害復旧の作業を妨げた▽避難した後の留守宅に入り込み無人カメラ用の電源を引き出して警察から事情聴取されたテレビ局もあったとした上で、「こうした無秩序で節度を欠いた取材が繰り返された結果、被災者からは厳しい報道批判、不信の声が上がるように」なったと指摘しています。本人か家族が取材を受けたり、取材を目撃したりした住民のうち、5人に1人がテレビ局の取材態度に批判的だったという調査結果なども紹介しています。

当時、私も現場で取材にあたった報道陣の一員でした。避難所で、合羽姿の記者がそのまま入ろうとして、市の職員から注意を受けた場面に遭遇したことがあります。火砕流で犠牲者が出た後、私たちに対する市民の接し方が厳しくなったと感じたこともありました。私も批判の対象になった1人だったのでしょうか。

雲仙・普賢岳の災害の後、災害取材・報道のあり方が大きく変わりました。災害現場に向かう際、上司から、▼現地の状況に動じることなく、正しい情報を冷静に伝えること、▼自らを含めたスタッフの安全確保に十分注意を払うことなどを、繰り返し言われました。今でもその心構えで臨んでいるつもりです。防災・減災の情報は、人の命に関わるだけに、的確かつ、迅速に伝えることが求められます。もちろん、取材態度を含めて、視聴者の信頼を損なうことがあってはなりません。いまのマスコミ報道をめぐる状況はどうでしょうか。28年前の雲仙・普賢岳の教訓を忘れてはならないと思います。

世論調査部(研究開発)萩原潤治

「世論調査部の萩原です」と自己紹介すると・・・

「あー、内閣支持率のニュースをよく見ますよ」とか「電話で調査してるんですよね?」とか言われることが多いですね。

確かに、NHKは毎月、内閣を支持するか否かなどを聞く「政治意識調査」を電話で行い、結果をニュースにしていますので、世論調査=電話という印象が強いのかもしれません。ただ、世論調査には電話法のほかにもいくつか手法があるんです。

「個人面接法」では調査員が調査相手のご自宅を訪問し、面談して回答していただきます。また、「郵送法」では質問紙を郵送し、回答を記入して返送していただきます(NHKでは、調査員が質問紙を届ける「配付回収法」という手法も行っています)。

冒頭の「政治意識調査」は、その時々の内閣支持率や時事問題などについて、人びとの意識を把握する調査ですので、調査期間はできるだけ短く、また結果もなるべく早くお伝えすることが望ましいでしょう。それで、最も機動性の高い「電話法」が選ばれているというわけなんです。

さて、この「電話法」に携わっている人たちにとって、2016年は大きな転機の年でした。

それまでの全国電話調査は固定電話だけが対象でしたが、これに加えて携帯電話にも発信する「固定・携帯RDD」を報道各社が導入し始めたのです。NHKも2016年12月からこの手法を採用しています。携帯電話しか持たない人にも調査できるようになったことで、若い人の回答数が増え、調査の精度がアップしました。

しかし、問題も残っています。全国ではなく、都道府県など地域を限定した電話調査では、携帯電話の番号からは地域が特定できないので、今も固定電話のみで調査をせざるを得ないのです。せっかく、「固定・携帯RDD」を始めたのに、地域調査は固定電話だけのまま・・・もどかしいですが、今のところ解決策は見つかっていません。

さらに、この固定電話調査は、若年層の回答数が少なく、高年層の回答数が多いという傾向があります。「世論調査=国民の縮図」として公表する以上、この状況が深刻化する前に手を打たなければ、世論調査への信頼は揺らぎかねません。

(前置きが長くなりましたが・・・)そこで!今回の神戸市などを対象にした地域限定の世論調査では、固定電話による調査の代わりに、「郵送法」を改良して行い、その効果を検証しました。

「郵送法」は、有効率の高さや多様な質問文・選択肢を作ることができるという特長がありますが、機動性では「電話法」にかないません。このため今回は、いつもの「郵送法」よりも、どの程度、調査の期間を短くできるのかを工夫して設計してみました。

この改良版・郵送法は、固定電話調査の代わりになりうるのでしょうか。手法の詳細と精度の検証結果について『放送研究と調査』5月号に書きました。ぜひご覧ください。