世論調査部(視聴者調査) 渡辺洋子

先日、実家に帰ったところ、“床拭きロボット”がせっせと床を磨いていました。

新しもの好きの父が、早速購入していたのです。

私も普通のお掃除ロボットの導入を検討していたのですが、年老いた親に一歩も二歩も、先を越されていました。

昨今、食器洗い機、ロボット掃除機など家事を便利にしてくれる道具が次々と開発され、普及しています。

ネット通販が身近になったり、お惣菜がコンビニでも購入できたりと、

便利なものやサービスが身のまわりにあふれ、その気になれば、家事にかける時間は大幅に減らすことができます。

では、こうした家事にかける時間は、実際には、減少しているのでしょうか。

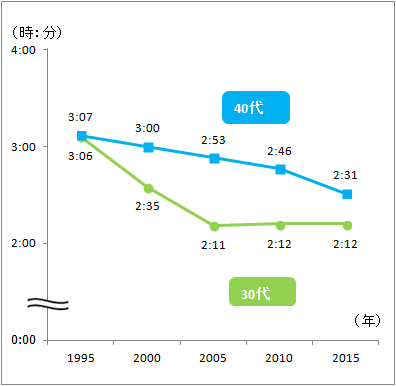

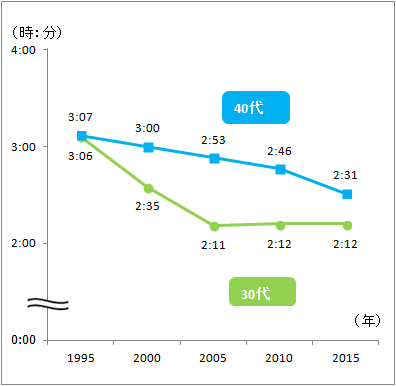

こちらのグラフは、2015年にNHK放送文化研究所で行った国民生活時間調査の結果から、

家事時間の長い女性の30代と40代について、炊事・掃除・洗濯にかける時間の変化を示したものです。

<女30代、40代の炊事・掃除・洗濯の全員平均時間の変化(平日)>

30代は1995年から2005年にかけて、40代はこの20年で、

それぞれ30分以上も炊事・掃除・洗濯にかける時間が減っていることがわかります。

データからも、家事の短時間化が進んでいることがみえてきます。

未婚の女性や働く女性の増加もこうした現象を後押ししていると言えます。

でも、減った家事がある一方で、増えた家事もあるんです。

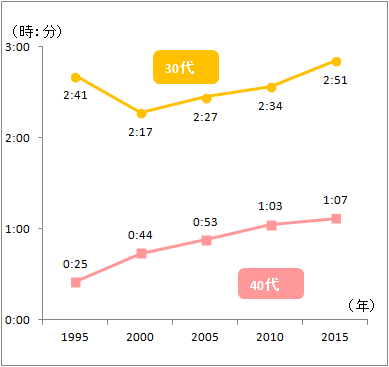

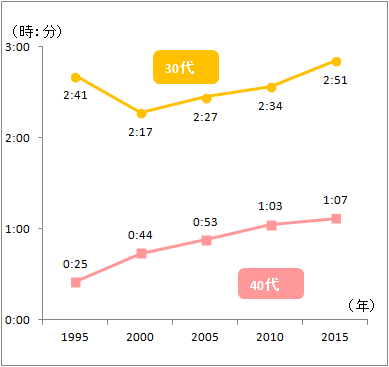

<女30代、40代の子どもの世話の全員平均時間の変化(平日)>

こちらのグラフは、同じく女性30代と40代について、子どもの世話にかける時間の変化をみたものです。

女性30代では2000年以降、女性40代では1995年以降、増加傾向にあります。

晩婚化で、40代でも幼い子どもを育てる人が増えたのでしょうか。

もしくは、少子化で、少ない子どもにより手をかけるようなったのでしょうか。

例えば、ベネッセ教育研究所の調査では、少子化により、友だちと遊ぶ機会が減り、

母親と2人で過ごす時間が増えたというデータもあります。(「第5回幼児の生活アンケート」より)

確かに、我が家の娘も一人っ子で、近所に遊び相手がいないので、大半の時間を親と遊んで過ごします。

自身を振り返っても、育児以外の家事をかなり省力化して、子どもに手をかけている実感があります。

このように女性の家事時間は、炊事・掃除・洗濯にかける時間は減っているものの、

子どもの世話にかける時間が増加し、全体としてはなかなか大きくは減っていかない、ということが分かります

女性の家事時間がなぜなかなか減らないのか、そして男性の家事時間がなぜなかなか増えないのか、

間もなく刊行される『放送研究と調査12月号』で、生活時間調査の結果をもとに詳細に分析しています。

よろしければ、是非、ご覧ください。

メディア研究部(放送用語・表現) 井上裕之

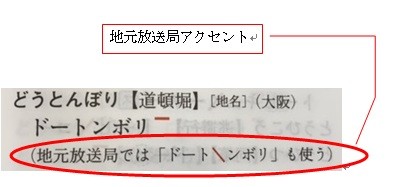

大阪の繁華街・道頓堀。この「どうとんぼり」という地名、みなさんは声に出して読むとき、どう読みますか?全国的に使われてるのは、抑揚を付けない[ドートンボリ ̄]ですよね。でも、地元・大阪では[ト]にアクセントを置く[ドート\ンボリ]と言う人が多いんじゃないでしょうか([\]は、そこで音が下がる、つまりその前の音にアクセントを置いて読むことを表す記号で、[ ̄]は、音の下がり目がなく平板に読むことを表す記号です)。

こんなふうに、“全国的なアクセント”と“地元のアクセント”が違う地名って、国内にはけっこうあるんですよね。少しだけご紹介しますと…。

岡崎(愛知) [オカ\ザキ]vs.[オカザキ ̄]

清里(山梨) [キヨ\サト]vs.[キヨサト ̄]

北谷(沖縄) [チャ\タン]vs.[チャタン ̄]

前橋(群馬) [マエ\バシ]vs.[マエバシ ̄]

余市(北海道) [ヨ\イチ]vs.[ヨイチ ̄]

ここに挙げた地名、2つのアクセントのうち、先に挙げた型が全国的に知られてて、後ろの型が地元で親しまれてると思うんですよね。こういう地名、実はNHKのアナウンサーの中でも、「放送ではどっちで読んだらいいの?」という疑問が、けっこう以前からあるんです。視聴者から「NHKサンはどっちで読むの?」とか、「あ、このアナウンサーのアクセント、地元の読み方と違う!」とか、いつもいろんな意見を言われますから、アナウンサーは。

NHKにも、これまでルールは、あることにはあったんですよ。ただ、「全国放送で読むときは全国的に親しまれたアクセントを使いましょう。地域放送では、地元のアクセントを使ってもよいでしょう」という、大まかなルールで、よく使われる地名のアクセントをひとつひとつ細かく決めてたってわけじゃないんですね。どれが全国的で、どれが地元のアクセントなのかってことは、案外、調べるのが難しくって(一口に“地元のアクセント”と言っても、誰が話すアクセントのことなのか…)。そもそも、毎日出てくる知らない土地の名前をどんなアクセントで読むのかってことに、アナウンサーはいつも頭を悩ませてるっていうのがホントのところなので。

というわけで、『NHK日本語発音アクセント新辞典』(#28や#43で発刊のご報告をさせていただきました!)では、よく使う3000語ほどの日本の地名について、新たに本編に載せようってことにしました。そしてそれに向けて、全国各地のNHKの放送局のアナウンスグループに調査をして、地元にある地名のアクセントを、「実際に放送でどう読んでいるか」聞いてみました。すると、各放送局では、放送に出てくることの多い地名についてはだいたいアクセントを決めてて、この調査結果をもとに、辞典に載せる地名のアクセントのかなりの数を、決めることができたんですね。

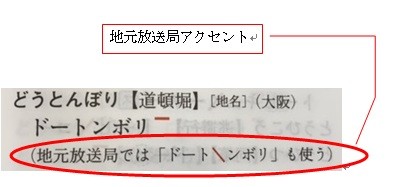

ただ、はじめに書いたような、地元の放送局で使うアクセントが全国的に知られてるものと食い違う場合、どっちを載せたらいいだろう…という問題は、やっぱり最後に残っちゃいました。これについては、文研の中でもケンケンゴーゴー…いや、カンカンガクガクの、まあ、かなりの大議論があったんですが、今回、この問題への一つの答えとして、「地元放送局アクセント」という枠を作ってみることにしました(「地元アクセント」ではなく、「地元放送局アクセント」です)。全国的に知られてるアクセントと違ってても、地元の放送局が実際に放送で使ってれば、この枠で辞典に載せよう、と。例えば「道頓堀」はこんなふうに…。

この「地元放送局アクセント」、実際に放送する場面では、地域放送だけでなく、全国放送でも使っていいことにしました。ニュースや番組を制作する放送現場の人にとっては、ここに載せた情報をもとに、どっちを使うのがいいのか、番組ごとに選んでもらえるようにしたというわけです。いかがでしょうか?

これについては、『放送研究と調査 11月号』に「NHKアクセント辞典“新辞典”への大改訂⑤ 日本地名と『地元放送局アクセント』~積年の課題に解を求めて~」という論考を載せたので、詳しくはこちらをご覧ください!

放送博物館 加藤 元宣

豊臣、徳川が対立し、緊迫した展開が続く大河ドラマ「真田丸」。番組タイトルでもある、大坂城の出城「真田丸」が築かれ、いよいよ明後日13日の放送では、両軍が「大坂冬の陣」で激突します!NHK放送博物館では、この「真田丸」の中で実際に使用した衣装を借り受け、先月から2階の「テレビドラマの世界」のコーナーで展示しています。テレビの画面では味わうことのできない、本物の衣装の圧倒的な質感をお楽しみください。

展示中の衣装は、主人公・真田幸村役の堺雅人さんが、信繁の頃に着用した裃(かみしも)と、茶々役の竹内結子さんが着用した打ち掛けです。いずれもこの写真のように、番組で登場したものですので、そのシーンを思い返される方がいらっしゃるかもしれません。

真田幸村(信繁)役・堺雅人さん

真田幸村(信繁)役・堺雅人さん

茶々役:竹内結子さん

茶々役:竹内結子さん

放送博物館では、大河ドラマの魅力を身近に味わっていただこうと、2006(平成18)年10月から、このような衣装展示を始めました。現在の「真田丸」の前は、1987(昭和62)年放送の「独眼竜政宗」から、勝新太郎さん演じる豊臣秀吉の胴服・袴、2015(平成27)年放送の「花燃ゆ」から、田中麗奈さん演じる毛利安子の小袖・打掛けを展示していました。これまでの展示では、放送終了後の番組の衣装も多かったのですが、今回は、放送中の「真田丸」の衣装をご覧いただくことになりました。年末の最終回に向けて、一層番組をお楽しみいただくきっかけになればと願っています。

また、「衣装は、見るだけではつまらない。身につけて、あの時代のあの主人公になってみたい」という、みなさまの切なるご要望にお応えする装置もご用意しています。その名も、「バーチャルなりきり体験」というデジタルディスプレーです(今回展示の、「真田丸」の衣装コーナーに設置しています)。

あなたもあの時代のあの主人公に! 「バーチャルなりきり体験」

あなたもあの時代のあの主人公に! 「バーチャルなりきり体験」

これは「モーションピクチャー」という技術を利用したもので、このディスプレーの前に立つと、衣装を身につけている様子が合成されて画面に映し出されます。手足を動かすと衣装も一緒に動きますし、小さいお子さんですと、体の大きさに合わせて衣装も小さくなります。こちらでは、たとえば、2010(平成22)年放送の「龍馬伝」の、福山雅治さん演じる主人公・坂本龍馬や、2008(平成20)年放送「篤姫」のヒロイン、宮﨑あおいさん演じる天璋院篤姫の衣装で、「なりきり体験」をお楽しみいただくことができます。来館の際には、ぜひ体験なさってみてください。

このほか、これまでの大河ドラマの映像を見たり、テーマ音楽を聴いたりすることのできるタッチパネル・ディスプレーも、館内の隠れた人気スポットになっています。

現在展示中の「真田丸」の衣装は、来年の3月末日までご覧いただくことができます。

「大坂冬の陣」そして「大坂夏の陣」と、ますます目が離せなくなる「真田丸」にご期待いただくとともに、大河ドラマの魅力を身近に体感することができる、飛び切りの展示が満載のNHK放送博物館に、どうぞお立ち寄り下さい。

NHK放送博物館

休館日 :月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日休館)、年末年始

入場料 :無料

開館時間:午前9時30分~午後4時30分

所在地 :〒105-0002 東京都港区愛宕2-1-1

TEL : 03-5400-6900

(ホームページはこちら)

メディア研究部(番組研究) 齋藤建作

近年、朝ドラ視聴率は何かと記事になります。

先月からの新番組『べっぴんさん』が始まると

「『べっぴんさん』初回、20%超えスタート」

「『べっぴんさん』第1週平均視聴率は20.0%!大台好スタート」

こんな具合。

その『べっぴんさん』、初回視聴率は21.6%(ビデオリサーチ・関東)。「初回は『あさが来た』よりいい数字」などと報じられました。

毎回朝ドラの新番組が始まると、きまって初回の視聴率がニュースになります。注目されるのはありがたいことですが、最初の回の視聴率がどれほど大事でしょうか。試しに、初回とその後のシリーズ平均視聴率が連動するかどうか、過去38作品の朝ドラについて確かめてみました。前作よりも初回が上がったから平均視聴率も上がるのでは?とか、初回が下がったから平均視聴率も下がるかも、などと予想したとしたら、その予想が当たったのは38回のうちで20回。つまり当たるも八卦(はっけ)、当たらぬも八卦(はっけ)ということ。うーん、これだと初回の結果で一喜一憂するのはちょっと早計。

最初の1回だけで先を占うのはさすがに無理があるとして、せめて最初1週間の平均だったらどうでしょう。初回と週平均とでどちらの方がシリーズ平均視聴率に似通っているのか、相関係数という数字で見てみましょう。相関係数は1に近いほど二つの数字の並びが似通っているというもの。下の表に示したように、初回とシリーズ平均だと0.583、週平均とシリーズ平均だと0.642、ということで、やはり週平均の方がまだしも、ということが分かります。ただ、もう少しいい数字はないものか。

と、あれやこれや調べているうちに、いいものを発見しました。同じ最初の1週間分だけを集計した数字ですが、先を占うにはもっとよさそうなデータです。最初の1週間にその朝ドラを1回以上見た視聴世帯の比率、いわゆる「リーチ」です。表にまとめたように、朝ドラは全視聴世帯の概ね30%台の世帯に最初の1週間のうちに見られています。さて、この「第1週リーチ」はその後のシリーズ平均をどの程度占えそうなのでしょう。そこで相関係数を出してみると、0.828になりました。ぐっと改善です。

それではいよいよ大胆予測。「第1週リーチ」から計算した『べっぴんさん』のシリーズ最終平均視聴率は20.2%!

ところで皆さんご存じの通り、初回がまずまずだった『べっぴんさん』ですが、その後は、

「NHK『べっぴんさん』初めて大台を割る18.3%」

「『べっぴんさん』第2週平均視聴率は19.8%…『まれ』以来大台割れ」

こんな記事が続いてはや1か月。10月の平均視聴率は20.1%! がんばれっ! 今後の健闘を祈りましょう!

さて宣伝です、『放送研究と調査』11月号に「【朝ドラ研究】 新番組が始まるとき ~視聴率による視聴行動の分析~」と題した論文を掲載しました。論文ではなにも、視聴率の当てっこをしているわけではありません。新番組が始まったとき視聴者にどのように見られたかがどれほど大事なのか、少々細かく分析してみました。あわせて今世紀最高視聴率を記録した『あさが来た』の視聴率分析も行っています。ぜひお読みください。

放送博物館 福田 勝

優れたテレビ番組や、テレビに関連するさまざまな業績に対して贈られる「エミー賞」。アメリカのテレビ芸術科学アカデミーが主催し、今年で68回を数えます。ドラマなどの作品賞、俳優賞、監督賞などさまざまな部門がありますが、放送技術の分野で貢献をした企業や団体に贈られる「フィロ・ファンズワース(Philo T Farnsworth)賞」に、NHK放送技術研究所(以下、技研)が選ばれました。この賞は、これまで主にアメリカの大手メディアや企業が受賞しており、アジアからは初めての受賞になります。

エミー賞 技術部門 授賞式

(10月26日 アメリカ・ハリウッド)

今回の受賞は、東京オリンピック(1964年)の際の日米衛星中継、ハイビジョン、そしてスーパーハイビジョンの研究開発など、技研が手がけてきた放送技術の数多くの成果が評価されたものですが、NHK放送博物館では、テレビカメラなど、これまで技研が開発したさまざまな機器を、一堂にご覧いただくことができます。みなさんも、当館で、放送技術からみたテレビの歩みをたどってみませんか。

まず、博物館2階の「テーマ展示ゾーン」には、東京オリンピックの開催にあわせて開発した機器と、衛星中継(当時は「宇宙中継」と呼ばれていました)の資料や写真を展示しています。中でもひときわ目を引くのが、カラー放送用の大きなカメラ(2IO分離輝度方式カメラ、1964年製)です。カラー映像を、カラーテレビはもちろんのこと、当時ほとんどの家庭で視聴されていた白黒テレビでも美しく映し出せるように開発しました。このカメラで、東京オリンピックの開会式を撮影したのですが、その映像も会場で一緒にご覧いただくことができます。

1964年 東京オリンピック開会式 カラーカメラ

3階の「ヒストリーゾーン」に展示しているのは、初代・スタジオ用ハイビジョンカメラHDCC-4(1982年製)です。今では、テレビ放送のスタンダードになってしまったハイビジョンですが、その開発は、まさに東京オリンピック開催の1964年から始まりました。人間の視覚特性を細かく分析し、ハイビジョン画面の9:16という縦横の長さの比も、この研究から生まれました。開発当時、初めてハイビジョンの映像を見た人は、誰もがその美しさに目を奪われました。

1982年 スタジオ用 ハイビジョンカメラ第1号

「ヒストリーゾーン」の最後に並んでいるのが、これからのテレビとして今年8月から試験放送を開始した、8Kスーパーハイビジョン(SHV)の第一号カメラ(2002年製)です。8K対応の最初のカメラということで重量は80kgもありますが、開発から十数年が経ち、今では小型化が進んでいます。このスーパーハイビジョンの映像は、中2階の「愛宕山8Kシアター」でご覧いただけます。臨場感あふれる22.2chの音声とともに、迫力のある映像を体感なさってみてください。

2002年 8Kスーパーハイビジョンカメラ第1号

1964年の東京オリンピックをきっかけに、テレビの技術は大きく進歩しました。そして4年後の2020年、あらためて迎える東京オリンピック・パラリンピックの頃には、どのようなテレビを楽しめるようになっているでしょうか。どうぞ秋の一日、NHK放送博物館で、時代を切り取りこれまでテレビの映像を送り出してきたさまざまな機器に触れながら、4年後のテレビを夢みるひとときをお過ごしになってみてください。

NHK放送博物館

休館日 :月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日休館)、年末年始

入場料 :無料

開館時間:午前9時30分~午後4時30分

所在地 :〒105-0002 東京都港区愛宕2-1-1

TEL : 03-5400-6900

(ホームページはこちら)