メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

豪雨災害としては平成に入って最も甚大な被害となった西日本豪雨。7月6日の発生から1か月が過ぎましたが、今も3500人を超える方々が避難所で過ごしています。

私は先月末、被害が大きかった広島県安芸郡坂町と熊野町を訪ねました。気温35度を超える猛暑の中、土砂が覆う自宅と避難所である夏休み中の小学校を往復しながら復旧作業に追われる高齢の方々を目の前に、胸が詰まってしまい、恥ずかしながらかける言葉が見つかりませんでした。

私は先月末、被害が大きかった広島県安芸郡坂町と熊野町を訪ねました。気温35度を超える猛暑の中、土砂が覆う自宅と避難所である夏休み中の小学校を往復しながら復旧作業に追われる高齢の方々を目の前に、胸が詰まってしまい、恥ずかしながらかける言葉が見つかりませんでした。

東京では、被災地に関する報道はめっきり減りました。しかし、被災地では当然のことながら苦悩の日々は続いています。失われた命に対する葛藤、住まいという人権を取り戻すための闘い、本当の苦悩はこれからかもしれません。どんな災害でもそうですが、被災した当事者とそうでない人達の間の意識の差は日を追うごとに開いていきます。それは、被災地と非被災地の間でもそうですが、被災地内の被災者と非被災者の間でもそうです。その差をいかに縮められるか、忘却ではなく共助の後押しができるかは、メディアの大きな役割だと思っています。

さて、坂町と熊野町では、それぞれの町役場が免許人となり、地域住民向けのFMラジオ局が立ち上げられています。今回私は、このラジオ局の取材に行ってきました。正式名称は臨時災害放送局(災害FM)。被災した市町村が、復旧・復興に必要な生活情報や行政情報を住民に伝える手段が必要だと考えた時に活用できる国の制度です。総務省の総合通信局に市町村が電話で申請し、そのエリアで周波数さえ空いていれば簡単に開局することができます。東日本大震災では28市町村で開局し、その後も熊本地震の益城町や豪雨災害に見舞われた茨城県常総市などで活用されています。

さて、坂町と熊野町では、それぞれの町役場が免許人となり、地域住民向けのFMラジオ局が立ち上げられています。今回私は、このラジオ局の取材に行ってきました。正式名称は臨時災害放送局(災害FM)。被災した市町村が、復旧・復興に必要な生活情報や行政情報を住民に伝える手段が必要だと考えた時に活用できる国の制度です。総務省の総合通信局に市町村が電話で申請し、そのエリアで周波数さえ空いていれば簡単に開局することができます。東日本大震災では28市町村で開局し、その後も熊本地震の益城町や豪雨災害に見舞われた茨城県常総市などで活用されています。

災害FMの大きなメリットは、県全体をカバーするNHKや民放では伝えきれないきめ細かな情報を、住民にできるだけ近い距離感、同じ目線で伝えられることです。もちろんホームページや登録制メール、SNSなど、市町村がこうした情報を伝達できる手段は他にもあります。しかし、大きな災害の場合、避難所の暮らしは長期化し、その多くは高齢の方々になりがちです。こうした中、昔から慣れ親しんだメディアであるラジオや、同じ時間を共有する生放送という手段は、単なる情報だけでなく安心感も提供してくれるという声が、過去の災害ではよく聞かれました。ケーブルテレビやコミュニティFMなど、地域単位のメディアがある市町村であれば、これらのメディアがそうした役割を担えますが、日本の全市町村の中でコミュニティFMがあるのは全体の約3割、ケーブルテレビがあるのは約半分です。それだけに、これらの地域メディアが存在しない市町村が被災した際、この制度を活用するケースが増えているのも納得できます。

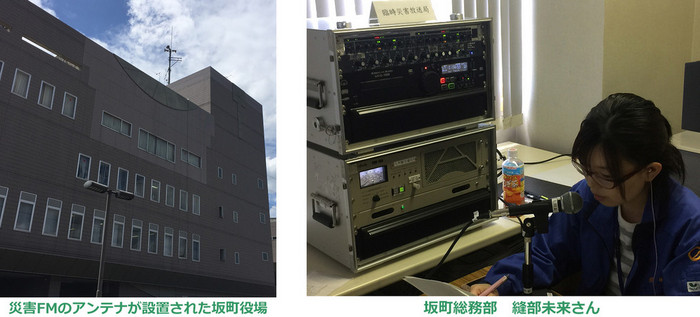

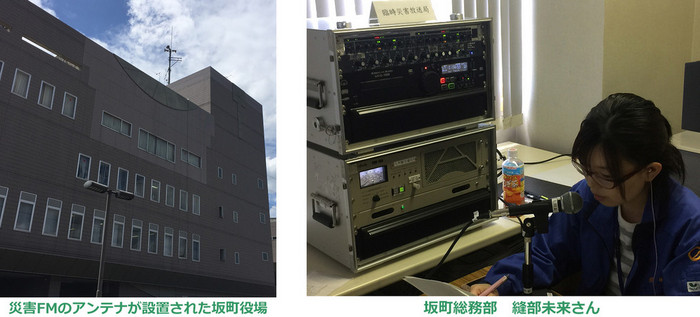

まず坂町役場を訪ねました。役場庁舎の屋上には、防災行政無線の横に災害FMのアンテナが設置されていました。東日本大震災の際には、市町村が開局を望んでもなかなか機材が入手できず、開局が大きく遅れるケースが相次ぎました。その教訓から、現在は多くの総務省の総合通信局などに、災害FMを立ち上げるための機材一式(アンテナ、送信機、マイクなど)があらかじめ整備されています。災害後、中国総合通信局が坂町・熊野町の役場に連絡をし、職員がぞれぞれの役場に出向いて機材を設置しました。

スタジオは、役場2階の印刷室に設けられていました。放送担当は3人。この日の担当は、ホームページなどの広報業務をしている総務部の縫部未来さんでした。縫部さんは防災行政無線の呼びかけを担当していたことがあり、マイクの前で話すのはあまり緊張しないとのこと。気象情報や交通情報、犯罪を警戒する警察からの呼びかけや、避難所にいる人たちに対し空き家を提供してくれる人を募集するなど、30分近い放送を落ち着いてしっかりと伝えていました。

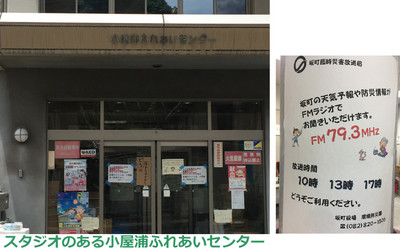

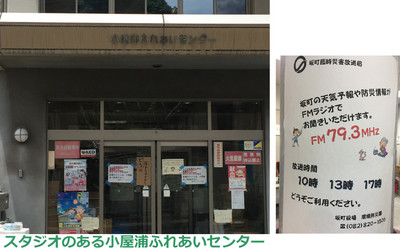

坂町には役場の他にもう1つ、被害が大きかった小屋浦地区にもスタジオが設けられていました。スタジオはこの地区で最も大きな避難所となっているふれあいセンターで、私が訪ねた時には90人近くが生活されていました。 この日の担当は民生部の楠朋子さん。私が訪れた時はちょうどお昼時で、放送の開始直前までお弁当の配布や避難所の皆さんへの対応に追われていました。ご自身もこの地区の出身だそうで、この豪雨で車を失ってしまったとのこと。地区を通るJRも運転をストップしており、交通に関する情報は特にみな関心があるのでしっかり伝えたい、同じ被災者の目線で今求められている情報を選んで伝えていきたい、と話してくれました。

次に熊野町を訪れました。 熊野町では大きな土砂崩れが起き、4つの避難所が開設されていました。役場では、災害後時間が経つにつれ、役場が何をしようとしているのかきちんと伝えなければ被災した住民はますます不安に陥ってしまう、だから職員自らが行政の情報をしっかり伝えるべき、との問題意識を持って災害FMの運営に臨んでいるとのことでした。開局時には広島県内のコミュニティFM2局の指導も受けながら、どんな放送を行えばいいか模索しているといいます。現在の運営体制、通称“アナウンス部”は8人。みな本来業務を行いながら、男女ペアで30分の生放送を1日4回こなしているそうです。

熊野町では大きな土砂崩れが起き、4つの避難所が開設されていました。役場では、災害後時間が経つにつれ、役場が何をしようとしているのかきちんと伝えなければ被災した住民はますます不安に陥ってしまう、だから職員自らが行政の情報をしっかり伝えるべき、との問題意識を持って災害FMの運営に臨んでいるとのことでした。開局時には広島県内のコミュニティFM2局の指導も受けながら、どんな放送を行えばいいか模索しているといいます。現在の運営体制、通称“アナウンス部”は8人。みな本来業務を行いながら、男女ペアで30分の生放送を1日4回こなしているそうです。

熊野町の災害FM放送の様子

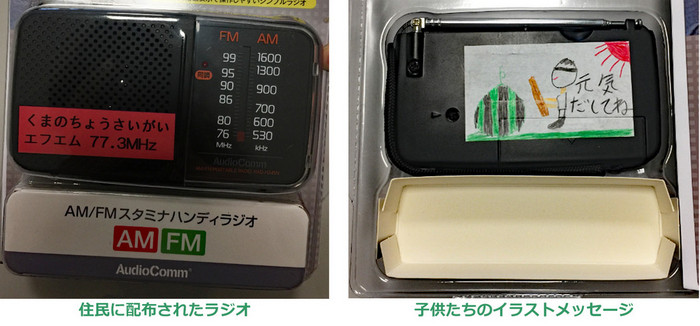

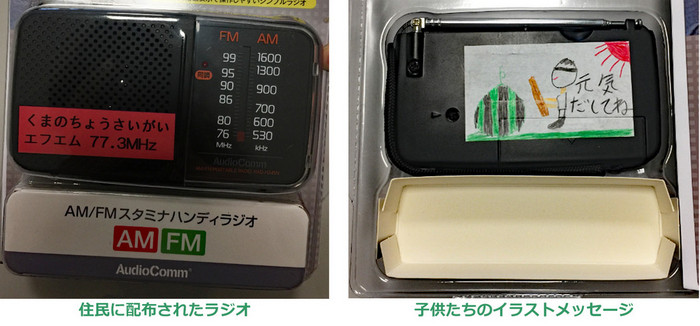

この日の担当の民生部の森川裕美さんは保健師でもあり、日頃から多くの住民に直接お話をする機会が多いそうです。被災した住民に伝えたいことはたくさんある、マイクを前にして話すのは慣れないけど、できるだけ自分の言葉で伝えていきたい、と意欲満々でした。また役場ではちょうど被災した住民にラジオを配布する準備をしており、ラジオの裏側には1枚1枚、学童保育の子供たちが書いたかわいいイラストと励ましのメッセージがシールとして貼られていました。

私はこの災害FMに関しては、東日本大震災の前から調査を続け、課題についても指摘してきました。(『放送研究と調査』2012年3月号)

今回、坂町と熊野町を訪れてみて、これまでの災害の教訓が生かされているという印象を強く持ちました。災害FMは制度上、必要がなくなれば速やかに閉局することが決められているため、両町ともいつまで運営をするのかはまだわかりません。ただ、単に行政が情報を伝えるだけでなく、被災した住民の心の癒やしとなったり、被災していない住民との接点となったりしながら、町全体の復旧・復興に役立つメディアとして機能していくことを期待しています。

最後に、情報伝達という観点でいえば、今回の災害では、避難情報の内容は適切だったのか、どこまで住民に届いていたのか、そしてその情報はどこまで避難行動につながったのかが改めて問われています。今回は、災害後の復旧・復興時の市町村による情報伝達について取材しましたが、災害発生時の情報伝達のあり方についても取材を深めていきたいと思っています。