メディア研究部(メディア史研究) 大森淳郎

朝日新聞が2008年に出した『新聞と戦争』という本(1年間にわたる同タイトルの新聞連載をまとめたもの)があります。「時代の軋みと記者たちの身悶え」(「はじめに」より)に光をあてた力作ですが、取材班は満州事変後の日本軍の中国侵攻を追認した事実を踏まえてこう書いています。「ペンを取るか生活を取るかは、ジャーナリズムとしての覚悟の問題に帰する」。あんな新聞を出すぐらいなら、なぜ先輩たちは会社を去るという選択をしなかったのかと言っているわけです。

これに対して、作家・井上ひさしは連載を高く評価したうえで、「だが私は、個々の記者は「生活」を取らざるを得ないと思う」と書いています。軍部が社会の実権を握ってからでは、個々の記者の抵抗も、いわんや新聞社としての抵抗も事実上不可能だったのであり、そういう中で「生活」を取った記者たちを、現在の視点から簡単に批判は出来ないだろうと井上は言っています。

さてシリーズ 戦争とラジオ〈第4回〉では、戦時中の講演放送、学校放送を牽引した2人の人物に焦点をあてました。2人は、日本放送協会に入局する前は、片や詩人として日本の帝国主義を批判し、片や教育学者として国際平和を訴えていました。しかし、入局後は、満州事変、日中戦争、太平洋戦争と続く戦争の時代、放送によって国民を戦争に動員することこそを自らの使命として語るようになってゆきます。でもそれは、丁寧に見てゆけば、やはり「身悶え」しながらのことだった。彼らにも「生活」があった。組織人として生きてゆくために彼らは、妥協し、信念を曲げ、「身悶え」しながら、流されてゆきました。そういう彼らを批判することは容易です。でも歴史から学ぶために本当に必要なことは、彼らの苦悩や葛藤を知ることのはずです。そして自分だったらどうしていたのか考えてみることだと思います。

まるごと国家権力に取り込まれてしまった組織ジャーナリズムに身を置きながら、個々の記者が抵抗することなど不可能だった、そう言う井上ひさしは、「そうなってしまう以前、まだ批判を書けた時代にもっと頑張れなかったか、がポイントだろう」と記しています。私たちは今、どこにいるのでしょうか。戦争直前などと言うつもりは毛頭ありませんが、でも、沖縄、原発、そして憲法、大きな課題に直面していることは間違いありません。そして私のような放送現場の第一線から退いた人間の耳にも、そういう課題に取り組もうとしている後輩たちが組織とぶつかり葛藤する声が聞こえてこないわけではありません。組織ジャーナリズム(もちろんそれはなくてはならないものです)で働くとはどういうことなのか、時代を超えた問いです。

メディア研究部(メディア史研究) 東山一郎

放送博物館 堀田伸一

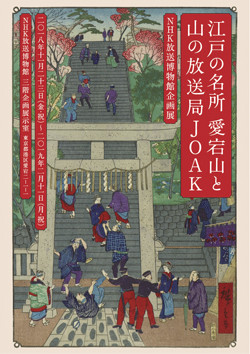

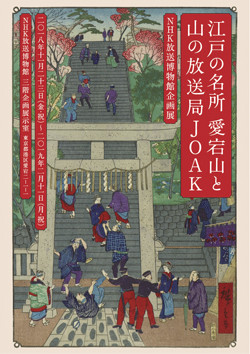

NHK放送博物館の建つ、東京港区の愛宕山。その標高は25.7mで、東京23区内の自然の山としては最高峰です。今でこそ高層ビルに囲まれ、山の上から周囲の眺望を望むことは難しいですが、江戸時代にさかのぼると、愛宕山は江戸の大部分を見渡せる眺望の地として知られ、遠く房総方面まで望むことができたといいます。1925年にはNHKの前身である東京放送局が建設され、俳優や音楽家をはじめ、政治家、作家、力士など、さまざまな人々が放送出演のために愛宕山を訪れました。高くそびえるアンテナの鉄塔は、新たな時代を象徴するランドマークともなりました。

放送博物館では、その愛宕山にちなんだ企画展「江戸の名所愛宕山と山の放送局JOAK」を2月11日まで開催しています。江戸時代から今日に至るまでの愛宕山の移り変わりを、浮世絵や写真、映像などで振り返っています。

浮世絵には、山上から海を望む様子、神社を訪れる町人の装いなどが描かれ、写真がない時代の愛宕山の様子をうかがい知ることができます。また、およそ90年前に放送局を訪れた数々の著名人の写真や彼らが残した書や絵からは、「山の放送局」と呼ばれた東京放送局での日々の営みを思い浮かべることができると思います。

浮世絵や写真だけでなく、愛宕山は講談や浪曲といった話芸のなかでも取り上げられ、語り継がれてきました。今回の展示では、宝井馬琴(五代目)による講談「愛宕の春駒」、玉川福太郎(二代目)による浪曲「寛永三馬術 愛宕山馬術のほまれ」の上映も行っています。この講談、浪曲はともにいわゆる「出世の階段」をテーマにしたもので、丸亀藩の曲垣平九郎が見事、馬で石段を登り降りした日とされる「ときは寛永11年正月の28日・・・」というくだりで始まっています。

その「正月の28日」の翌日ではありますが、1月29日(火)には、放送博物館に講談師の宝井琴梅さんをお招きし、師匠・宝井馬琴(五代目)の映像から、その思い出を語るとともに、新作「大正の愛宕山石段登り」(佐々木羅々梅作)を披露していただく予定です。

このイベントの観覧は無料ですが、事前のお申し込み(先着順)が必要です。詳細はNHK放送博物館ホームページをご覧ください。

NHK放送博物館

休館日 :月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日休館)、年末年始

入場料 :無料

開館時間:午前9時30分~午後4時30分

所在地 :〒105-0002 東京都港区愛宕2-1-1

TEL : 03-5400-6900

(ホームページはこちら)

メディア研究部(メディア動向) 大髙 崇

昨年12月30日、TPP協定が発効したことで、日本国内での著作権は「著作者の死後70年」まで保護されることになりました。従来は死後50年までだったので一気に20年延長です。この問題については、放送アーカイブ活用の側面から考えた論文を『放送研究と調査』の2018年8月号と9月号に掲載しましたので、お読みいただけるとうれしいです。

三島由紀夫(1970年没)をはじめとした有名作家の作品はもちろん、無名の、例えば私が絵を描いたり曲を作ったりしたものでも、死後70年を経過しないと他の人が無断で使用することはできなくなりました。作者が誰かわからない、とか、連絡先がわからない、といった理由で作品が「お蔵入り」のままになってしまう、「権利者不明問題」は、この先さらに深刻になるでしょう。NHKでいえば、過去に放送し保存している番組(放送アーカイブ)は約100万本に達しますが、番組内で使用した著作物の権利者の連絡先がわからないなどの理由で、再利用できないものが大量にある状況です。

この著作権保護期間延長を受けて、1月10日に急きょ都内で開催されたシンポジウム「著作権延長後の世界で、我われは何をすべきか」を取材してきました。

(写真・シンポジウム会場)

満席! 関心の高さがうかがえます。

著作権法の研究者や弁護士、漫画家や写真家が所属する団体の方々に加え、著作権の消滅した文芸作品をインターネット上で公開している青空文庫のメンバーなど、多数の関係者が登壇。「これから何ができるか、何をすべきか」について、多くの斬新な提案と熱い議論がなされました。このうち、私が注目した発言をご紹介します。

東洋大学の生貝直人准教授が着目したのはアメリカの著作権法。絶版などの理由で入手できない作品について、保護期間の最後の20年間は、図書館などがデジタル化して利用してもよい、という条項があります。日本の著作権法でも同様の法改正を行い、絶版のものなどは、非営利のアーカイブ機関であればインターネット公開ができるような環境づくりをすすめてはどうかと提案しました。

また、日本漫画家協会理事の赤松健さんは、国会図書館がスキャンデータとして保有する1968年以前(50年以上前)の作品を、利用者には無料配信し、広告収益を作家や出版社へ還元するビジネスモデルを唱えました。

こうした、法制度改革や新しいビジネスモデルのアイデアが続々と登場し、放送アーカイブの利活用にあてはめて応用できそうなものも多く、とても建設的なシンポジウムとなりました。

もともとは「プロの作家」の権利だけを念頭に作られた著作権法。しかし今は、インターネットを通じて誰もが「著作者」になれます。「著作権70年時代」を迎えて、創る人も、使う人も納得できるようなルールを作るために、発想を新しくする必要がいよいよ高まっています。

メディア研究部(番組研究) 宇治橋祐之

昨日、1月10日、NHK教育テレビ(Eテレ)は放送開始60年、人間でいえば還暦にあたる、一つの節目を迎えました。

現在はEテレという愛称が定着し、子ども番組から、学校放送番組、語学番組や趣味実用番組、福祉番組や教養番組と多種多様な番組を放送していますが、開局当初は文字どおり「教育」のためのチャンネルとして開局しました。

1953年にテレビ放送が始まると、高度経済成長にあわせて、多くの人がテレビを購入するようになり、日本テレビ(1953年)、TBS(1955年)と開局が続きます。その一方で、評論家の大宅壮一による「一億総白痴化」という言葉に代表されるように、テレビに対する批判も生まれてきました。

そこで教育専門チャンネルを作ろうという機運が高まり、1959年にNHK教育テレビ、民放では同じ1959年に日本教育テレビ(現 テレビ朝日)、1964年に日本科学技術振興財団テレビ(現 テレビ東京)と、教育専門局が3つ誕生します。

しかし、民放の教育専門チャンネルは財政の事情などから総合番組局に移行、現在はNHK教育テレビだけになりました。

教育テレビ60年の特に最初の20年は、学校放送番組が中心でした。写真は1950年代の小学校の様子ですが、朝9時から午後3時過ぎまで、理科や社会などの番組が放送されます。

この頃、「おかあさんといっしょ」をはじめとする子ども向けの番組は、すべて総合テレビで放送されていました。まさに「教育」のためのチャンネルだったのです。

その後の教育テレビは、時代の要請にも応えながら、他のテレビ局とは一味違う、番組編成を続けます。子どもから高齢者まで、それぞれの世代にターゲットを合わせた番組が増え、インターネット展開も積極的に進めています。現在は「みつかるEテレ」として、“こどもからおとなまで。いくつになっても、みつかる。「使える!」から「おもしろい!」まで。どんな「!」も、みつかる。”をキャッチフレーズにしています。

教育テレビからEテレにいたる60年にどんな歴史があったのか? NHKが毎年策定・公表している「国内放送番組編集の基本計画」という少し硬い文章と、今年もEテレ60として放送される周年記念番組の出演者や内容から、読み解きました。

「教育テレビ60年 生涯学習波への広がりとインターネット展開」『放送研究と調査』2019年1月号