性加害とメディア~サビル事件とBBC②~【研究員の視点】#521

メディア研究部(メディア情勢)税所玲子

イギリスの公共放送BBCの元司会者でタレントのジミー・サビル(Jimmy Savile)氏による性加害事件は、その手口や被害者の数、そして同氏のメディアでの影響力の大きさによって被害が見過ごされてきたという点などから、ジャニー喜多川氏の事件と類似点が指摘されている。

BBCは、▼事件が発覚したときの組織としての対応と、▼被害に気がつかなかったことの原因と責任、という2つの側面から厳しい批判を受けた。本ブログの第1回では前者についての検証結果を紹介したⅰ)。

本稿では、サビル氏が「未成年者に性加害を行っている」といううわさがあったにも関わらず、組織としての対応を阻んだ要因はなにか、BBCの「組織文化」に焦点をあてた元判事のジャネット・スミス氏による報告’The Dame Janet Smith Review Report’ⅱ)を紹介する。数百人に接触し、番組ごとに誰が、どこで、何を見聞きし、どのような対応をしたのか、丹念に聞き取り、証言を相互に照らし合わせ、被害の実態に迫ろうとする姿は、「検証する」とはどういうことなのかを示しているように思うⅲ)。以下概要を紹介する。

【報告書の概要】

スミス元判事による検証は、ジミー・サビル氏が人気絶頂だった1970年代から80年代を中心に、スターの地位を利用して、未成年の少女などに性的虐待を行っていたという告発番組の放送を受けて、2012年10月12日に実施が決まった。関係者800人以上に連絡を取り、380人以上から証言を得て執筆された報告書は793ページ。かかった費用は、650万ポンド(約11億7,000万円。補償費用を除く)で、2016年2月25日に公表された。

検証の焦点は

・公式・非公式にかかわらずサビル氏の不適切な行為に対する不満や懸念が、BBCに示されたことはあったか

・BBCの職員は、どの程度、サビル氏の不適切な行為について認識していたか

・BBCの職員は、どの程度、サビル氏の不適切な行為について認識すべきであったか

・サビル氏に不適切な行為を可能にさせた当時のBBCの組織文化や慣習はあるか

スミス元判事の結論は、

・BBCの仕事から派生した加害は存在し、

・当時BBCにあった苦情対応の窓口に対してではなかったものの、8件の非公式な苦情があり、

・BBCの複数の職員が、サビル氏が未成年者に対し性的な関心を抱いていることを知っていたが、組織としてのBBCは認知していたとはいえない

・うわさなどがあり、直接調査に乗り出した人もいたにも関わらず、BBCの組織構造として、上層部に対し、「タレント」が関わるハラスメントについて報告するという慣習がなかった

・上司や人事担当などに苦情を言うとキャリアに関わるという懸念から、BBCの職員が声をあげにくい文化、正式な申し立て手続きの不在、不十分な調査、男性優位でセクハラを軽んじる「マッチョな文化」、タレントに対する過剰な配慮、などさまざまな組織文化の問題がある、というものである。

また、スミス元判事は、名乗り出なかった被害者もいるとしながらもBBCに関係する被害者は72人(女性57人、男性15人)で、このうち16歳未満の未成年者は、女性21人、男性13人だったとした。最年少の被害者は8歳だった。サビル氏の犯行は、控え室などBBCの施設のあらゆるところで起きたほか、スタジオから自宅や愛用していたワゴン車に連れていかれた被害者もいた。

報告書は、プライバシーに配慮しながら具体的な状況にも言及しており、嫌悪感を覚える読み物である。スミス元判事は、子どもの保護やハラスメントをめぐる社会の対応は、今とはかけ離れていることを考慮に入れながらも、被害に気がつくチャンスがあったにもかかわらず、BBCの関心がみずからの保身に向けられ、守るべき対象の被害者に向けられなかったことを、「公共」のために存在する組織としてあるまじきことだと厳しく指摘している。以下に結論の根拠となった内容をかいつまんで紹介する。

報告書について伝えるBBC(BBCニュースのホームページより)

報告書について伝えるBBC(BBCニュースのホームページより)

【BBCのマネジメント構造】

当時のBBCの組織はどのようなものだったのであろうか。

報告書によると、当時のBBCのマネジメントの構造は縦割りかつ上下関係が明確で、部局長が各現場の運営を任されていた。自身で判断しかねる事案が発生した場合だけ、上役に相談する仕組みで、部局長が情報を抱え込む危険性をはらんでいた。実際、エンターテインメントの部局長は個性が強く、持ち場が「領有地」であるかのようにふるまっていた。セクションごとの壁もあり、組織全体の利益よりも自局の利益を守ることが優先されていた。

こうした環境では問題が起きても、一般職員は、上層部への報告は管理職の仕事だと考え、みずからが声をあげるという発想を持ちにくい。80年代までは内部通報制度もなく、セクハラやいじめがあっても直属の上司に伝えるだけで、その人物がさらに上に報告しなければ、そこで終わりだった。女性管理職の割合が少なく、わいせつな発言があっても、BBCの評判に傷がつかないかぎりは、「社会ではそういうものだ」と男性の価値観が優先される「マッチョな文化」がはびこっていた。セクハラは随所で発生し、サビル氏が働いていたエンターテインメント部門とラジオ1では特に顕著だった。

【サビル氏が利用した‘スター’の地位】

一般職員のサビル氏に対する印象は「気持ちが悪い」「だらしがない」など、決して芳しいものでない。ただ、サビル氏は、慈善事業で集まった募金の大きさや、王室や政治家とのつながりを繰り返しアピールし、幹部には丁寧で謙虚な姿勢で接した。何が真実で何がウソなのか見極めるのが難しくなるほど常にしゃべり続け、奇抜なファッションで型破りなパーソナリティーを演出した。BBCは「スーパースター」になったサビル氏がはじき出す視聴率にあらがえないようになる。

(「ジャネット・スミス報告書」より抜粋)

【声をあげた人たちへの対応】

サビル氏の行為について、報告書は8件の苦情が寄せられたとしている。BBCの職員5人、外部の人物3人が申し立てたが、内容が上層部、あるいは組織全体で共有されることはなかった。

例えばある若手職員は1988年頃、上司が席を外したすきに被害を受け、そのことを申し立てても、「黙れ、彼はVIPだろ」と一蹴された。また、歌番組「Top of the Pops」に参加した視聴者は、実際にカメラが回っている中で被害を受けた。現場の職員に訴えたものの「カメラを動かすからそこをどいてくれ」と言われた。さらに、ラジオのプロデューサーは、レストランで行われた会合にウエートレスの女性を誘い出し、サビル氏に女性を「あっせん」するかのような行為も行っていた。

【生かせなかった悪評】

サビル氏の不適切な性的関心については、うわさとして知っていた人は少なくない。実際、サビル氏は、自叙伝'As it happens’や、新聞やテレビのインタビューでも、みずから性的関心について言及していた。報告書は、うわさを聞いたことがあるという117人、聞いたことがない人180人から話を聞いた。しかし誰ひとりとして、上層部に報告しようと考えた人はいなかった。単なるうわさだと考えた人もいるし、すでに上層部は知っているだろうと考えた人もいる。

ただ警戒を強めていた番組もある。サビル氏が子どもの夢をかなえる番組「Jim‘ll Fix It」では80年代になると、出演する子どもに付き添うスタッフの間では、サビル氏から目を離さないようにすべきだ、と言われていたし、プロデューサーも、サビル氏の性癖や、警察との癒着のうわさを耳にしていた。タブロイド紙が報じたこともあるが、そのような人物が子どもに夢を与える番組の司会にふさわしいのか、顧みる人はいなかった。

サビル氏に直接うわさを確かめようとした人もいた。サビル氏が司会を務めていた歌番組「Top of the Pops」は、100人前後の若者が付き添いなしでスタジオに集まり、風紀の乱れが指摘されていた。1970年初頭、ラジオ局の主幹は、部下を通じ「サビル氏の自宅に女の子が泊まっていた」といううわさを確かめたが、「何も心配することはない」と言われ調査をやめた。また別の広報担当の職員を通じて、他社の記者にも尋ねたが、うわさに過ぎないと聞いて、追及をやめている。

組織の対応を分析して伝えるBBC(BBCニュースのホームページより)

組織の対応を分析して伝えるBBC(BBCニュースのホームページより)

【上層部の関心】

スミス元判事は、どの地位の人物が把握すれば、BBCが組織として把握していたと言えるか検討した。視聴者から見て、相応の責任を持つと考えられる立場として、部局長(Head of Department)以上の人物が知っていることが「組織として知っていること」と定義づけた。その基準に照らし合わせると、苦情は、そのポストまで到達しておらず、組織として見て見ぬふりをしたという結論にはいたらなかった。

しかし、報告書は、役員や理事会の対応について極めて厳しい見方を示している。

1971年、「Top of the Pops」に参加した15歳の少女が自殺をはかった。母親は、番組の「有名人」が自宅に連れて行ったとBBCに苦情を申し立てた。タブロイド紙が報じたが、検視官の査問で'精神的に不安定だった’と結論づけられると、上層部は関心を失った。何が起きていたのか番組のスタッフや観客への聞き取りもなく、母親から詳しく事情を聞くこともなく、参加可能な年齢を16歳に引き上げるという対策をとっただけだった。

役員は、番組の根本的な問題を掘り下げることはなく、その地位に当然、期待される注意を向けていない。BBCにとっての悪評が回避できたと知るやいなや、全員で安堵(あんど)のため息をついたのだろう。理事会も番組の風紀の乱れに懸念を示さず、その無関心さには驚かされるⅷ)。

スミス元判事は、苦情申し立ての制度や職員どうしの連携の欠如、有効な調査制度の不備、不十分な視聴者対応、人事による職員の支援が十分でなかったことなどを問題として指摘し、こうした課題について6か月以内にBBCに対応策を示すよう求めた。

報告書を読むと、BBCの職員のひとりひとりに悪意はなくても、組織として弱者に非常に冷淡で、内向きの理論に凝り固まっていて、大事なシグナルを見落とし、何人もの人を傷つける結果を招いたことがわかる。これによりBBCは計り知れないダメージを受けたが、これは時代を超えて、どこの組織にでも起こりうる問題としてその教訓を学んでいくべきだと思う。

第3回は、BBCの信頼回復に向けた取り組みを中心に紹介したい。

【あわせて読みたい】

2023年11月30日 性加害とメディア~サビル事件とBBC①~【研究員の視点】#514

ⅰ) 文研ブログ 2023年11月30日「性加害とメディア~サビル事件とBBC①」

https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/489990.html

ⅱ) 2016年2月25日 The Dame Janet Smith Review Report-

https://downloads.bbci.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/dame_janet_smith_review/savile/jimmy_savile_investigation.pdf

ⅲ) 検証の過程で、BBCの別のプレゼンターによるハラスメントも発覚したため範囲を拡大して調査が実施された。しかし、当該プレゼンターの上司にあたる人物とスミス元判事が知り合いだったため、利益相反にあたるとして、控訴院のリンダ・ドブス判事が実査の調査を行った。本ブログでは、サビル氏の事件のみに焦点をあてることとする。

ⅳ) 前掲ⅱ) 、P23、179-180

ⅴ) 同上 P60

ⅵ) 同上 P91

ⅶ) 同上 P109

ⅷ) 同上 P71, 74

|

【税所 玲子】 ヨーロッパを中心にメディアやジャーナリズムの調査に従事。 |

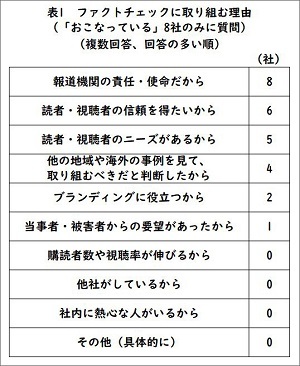

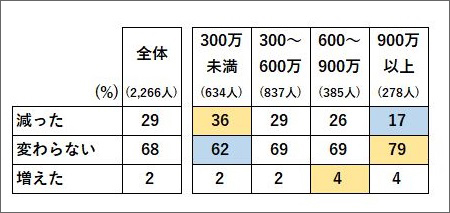

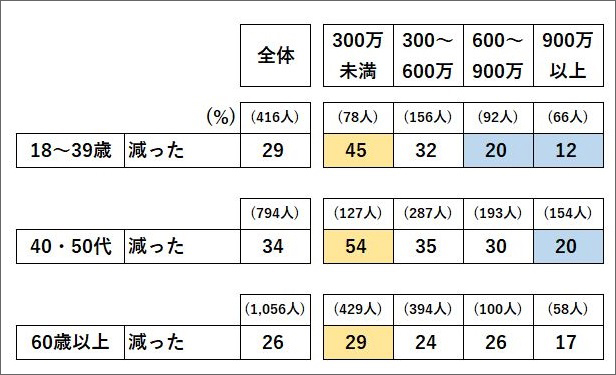

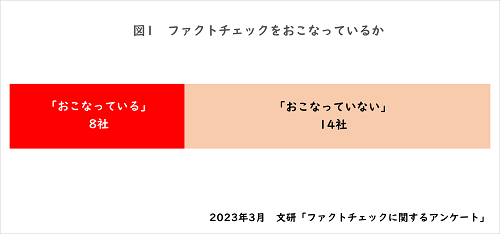

どのような媒体や情報をチェックの対象にしているのかについて、「おこなっている」社の回答は以下のとおりであった。

どのような媒体や情報をチェックの対象にしているのかについて、「おこなっている」社の回答は以下のとおりであった。