関東大震災100年 ~地震と台風の「同時・時間差襲来」にどう備えるか~【研究員の視点】#502

メディア研究部(メディア情勢)中丸憲一

関東大震災の津波被害(気象庁ホームページより)

関東大震災の津波被害(気象庁ホームページより)

2023年9月1日で、関東大震災の発生から100年になります。東京など首都圏を中心に約10万5,000人の犠牲者を出したこの大災害から学ぶべきことは多くあります。筆者は、元災害担当記者の経験を生かしながら、メディア研究の視点で、2023年9月1日発行予定の『放送研究と調査』9月号に、「地震と台風の『同時・時間差襲来』にどう備えるか」というテーマで論考を執筆しました。詳細な内容はそちらをご覧いただくとして、このブログでは、論考で書き切れなかったことも含めて記述し、関東大震災の教訓とともに考えていきたいと思います。

【関東大震災の被害を代表する火災旋風 だが…】

「関東大震災」というと火が竜巻のようになって人々に襲いかかる「火災旋風」を思い浮かべる人も多いと思います。東京の本所区(現:墨田区)にあり、空き地になっていた「被服廠(ひふくしょう)跡」で発生し、家財道具や荷物を持ちながら避難してきていた約4万人が犠牲になったとされます1)。

この「火災旋風」をはじめとして、各地で火災が発生し、延焼が拡大。火災による犠牲者は約9万人にのぼり、全犠牲者の約9割に達しました2)。 その数の多さに加え、火災旋風という非常にまれな現象が引き起こした災害とあって、関東大震災をメディアが取り上げるときには、「火災の延焼と火災旋風」がメインに据えられることが多いです。しかし関東大震災の被害は、それだけではありません。土砂災害や津波などでも多くの犠牲者が出ています。このため論考では、あえて火災の記述を大幅に省き、火災以外の災害について多く記述するようにしました。

【関東大震災は「複合災害」 原因の1つが「同時襲来した台風」】

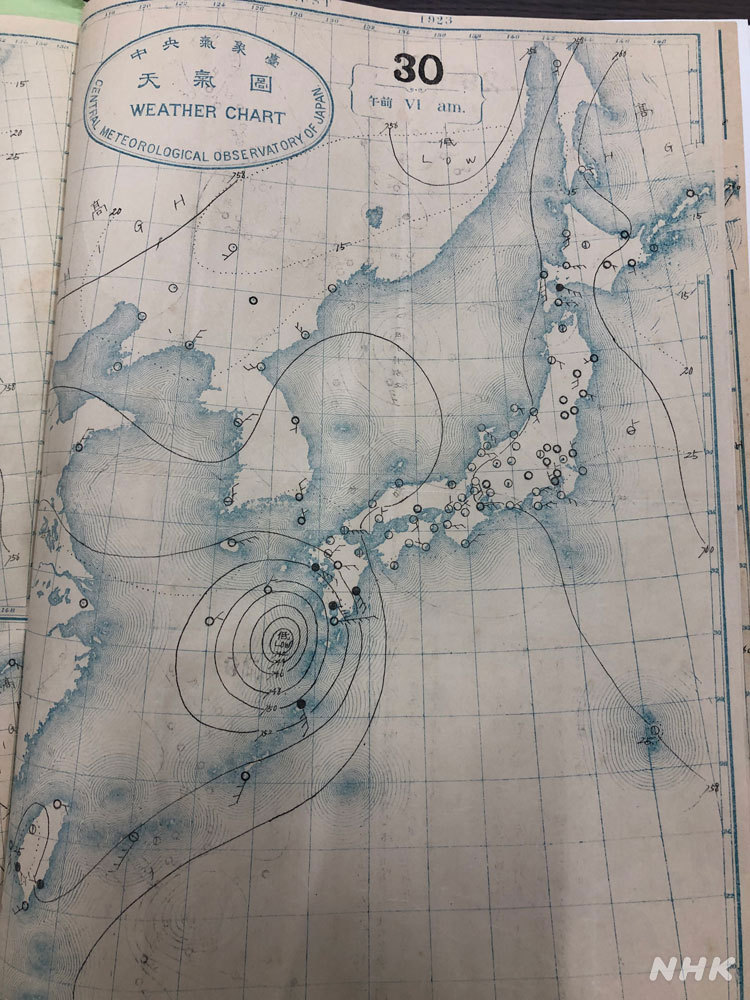

前述した火災もそうですが、神奈川県などで多発した土砂災害も、震災発生当日の朝に能登半島付近にあった台風が関係しているとされています。この台風の震災発生2日前からの動きを、気象庁に残されている当時の天気図で見てみます。

まず震災発生2日前の8月30日午前6時には、台風は九州南部の南西海上にあることがわかります。

8月30日午前6時の天気図(気象庁図書館所蔵)

8月30日午前6時の天気図(気象庁図書館所蔵)

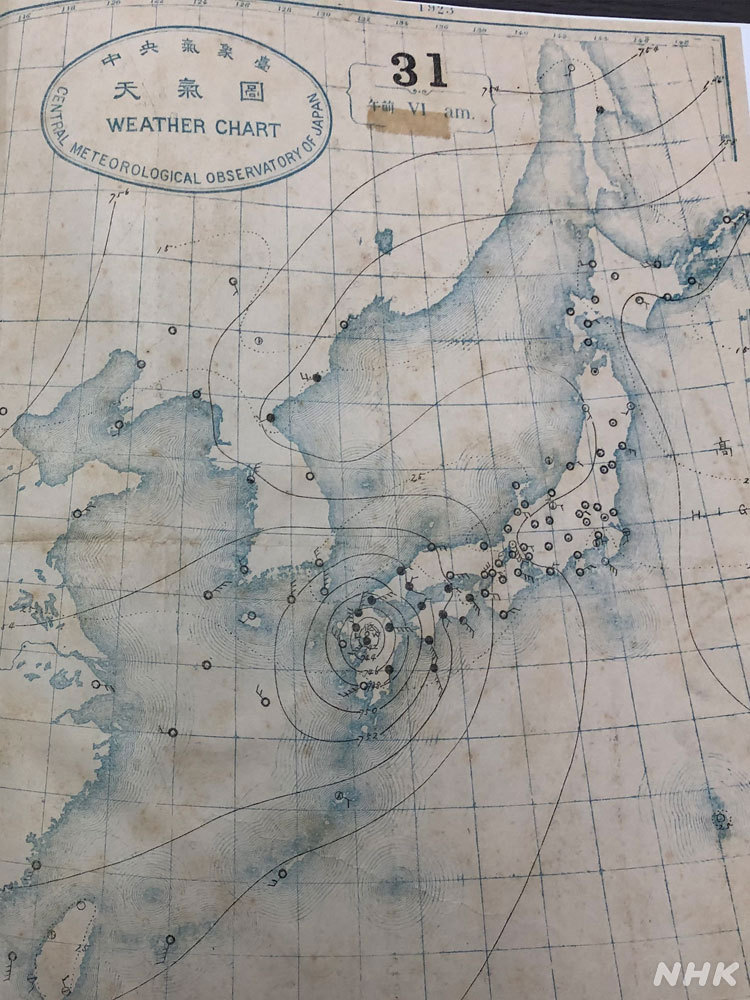

震災発生前日の8月31日午前6時には、台風は九州北部付近にあります。このあとおおむね北東へ進みます。この影響で、神奈川県などでは山地を中心にかなりの雨が降りました。

8月31日午前6時の天気図(同上)

8月31日午前6時の天気図(同上)

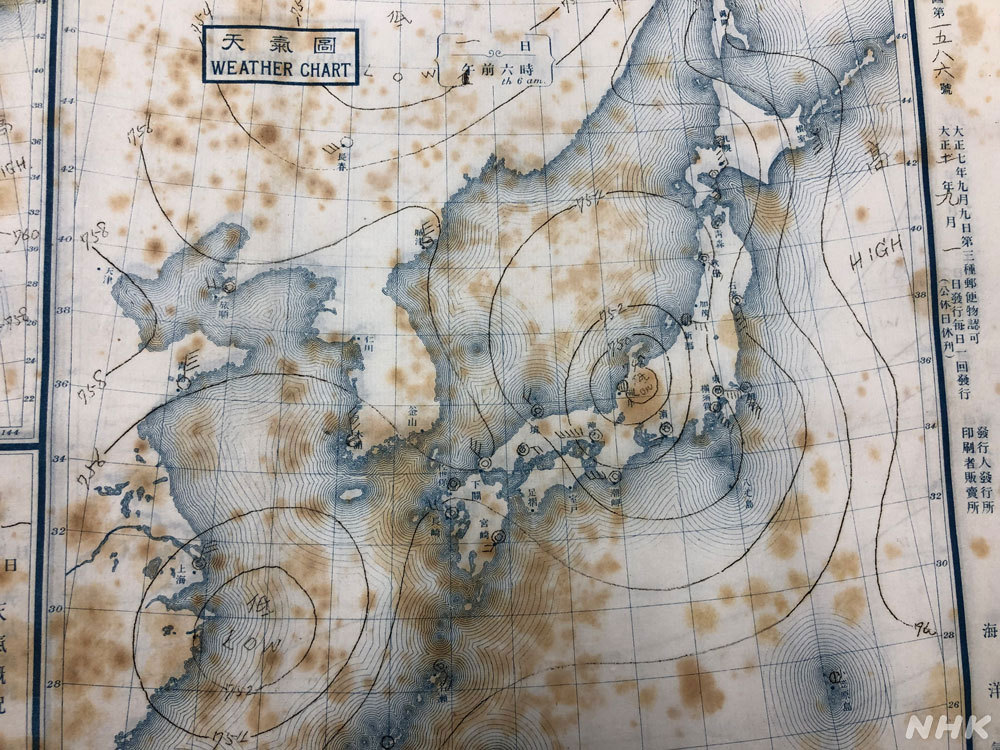

そして震災発生当日の9月1日午前6時には、台風は能登半島付近にあることがわかります。この台風による強風が火災を、前日からの大雨が土砂災害を引き起こした原因の1つになったとされています3)。つまり、関東大震災は、地震と台風が重なり「同時襲来」した複合災害だったといえます。

9月1日午前6時の天気図(同上)

9月1日午前6時の天気図(同上)

【「同時襲来」を思い起こさせた『ある地震』】

実は、この「同時襲来」は関東大震災だけではありません。統計がないので正確な数はわかりませんが、筆者は以下の2つのケースがあげられると考えています。1つは、2022年9月の台風14号です。猛烈な勢力で九州南部に接近し、気象庁は鹿児島県に「台風の特別警報」、その後、宮崎県に「大雨の特別警報」を発表しました。この特別警報が出ているさなかに、台湾付近を震源とする大地震が発生。沖縄県の宮古島・八重山地方に津波注意報が発表され、各メディアは、台風報道と津波注意報の伝達をほぼ同時に行わなければならなくなりました。

もう1つは、2009年8月11日午前5時7分に駿河湾を震源として発生したマグニチュード6.5の地震です。静岡県内で最大震度6弱の揺れを観測。静岡県沿岸と伊豆諸島に津波注意報が発表され、静岡県内で実際に津波が観測されました。当時は「東海地震が予知できる」と言われていたころで、地震が発生した場所が東海地震の想定震源域内だったことから、このときの各メディアの報道は「東海地震との関連性はあるのか」という方向に集中しました(最終的に気象庁は「今回の地震は想定される東海地震に直接結びつくものではない」と発表した4))。当時、筆者は社会部の災害担当記者で、「東海地震との関連性」への取材にもあたりましたが、それ以上に記憶に残っていることがあります。それは、地震発生当時に本州の南海上にあった台風9号です。当時のニュース原稿には、地震発生時刻に近い午前5時の推定位置が、「和歌山県の潮岬の東南東160キロの海上」で東北東へ進んでいる、と書かれています。駿河湾にかなり近い場所に台風が接近していたのです。実際に、地震発生から約1時間半後の11日午前6時32分までの1時間には、強い揺れがあった静岡県伊豆市の天城山で76ミリの非常に激しい雨を観測しました。この台風は、地震発生2日前の9日から前日10日にかけて兵庫県や徳島県など西日本に大雨をもたらし、浸水や土砂災害などで大きな被害が出ていました5)。このため、地震発生は早朝でしたが、この台風への対応で複数の災害担当記者が出勤していて、地震と台風の原稿を手分けして書き続けました。

今回、関東大震災100年について調査を進める中で、この2つの事例を思い起こし、「もっと大きな地震と猛烈台風が重なった場合、メディアは適切な情報伝達が可能なのか」という問いが浮かびました。筆者にとっては、これが論考を執筆する出発点となりました。また論考では、台風が時間差で襲来したために土砂災害が多発した2004年の新潟県中越地震や2018年の北海道胆振東部地震についても触れています。

【「台風+地震」の複合災害を独自シミュレーション】

では、台風と地震の「同時・時間差襲来」で何が起きるのでしょうか。国や自治体による想定がない場合に、専門家による監修をもとに、災害の新たな危険性を伝えることも、メディアの重要な役割です。このため筆者はメディア研究者の立場から専門家に依頼して独自にシミュレーションを行いました。依頼したのは、津波防災に詳しい常葉大学の阿部郁男教授。神奈川県沿岸の一部地域を対象にして、先に台風が襲来して高潮による浸水が起こり、その後、地震が発生して津波が押し寄せるという「台風先行→地震後発型」で行いました。台風がまず近づき、その後地震が発生したという状況は、関東大震災もそうですし、前述の「2009年の駿河湾の地震」にもあてはまるからです。また、今回のシミュレーションでは、関東大震災と同じタイプの相模トラフのプレート境界を震源とする地震で、対象地域周辺で津波が最大となる断層モデルを使用しました6)。対象とした地域は人口が多く大勢の観光客も訪れます。東日本大震災以降、「想定外をなくすこと」が重要視されていることから、多くの人の命を守るために、あえて最大級のケースをもとに計算しました。

シミュレーションを動画で見てみます。赤く塗られた部分が浸水したエリアです。最初の画面では対象範囲の中央付近を中心に高潮で浸水していることがわかります。そして動画が動き出すのと同時に地震が発生。地震から30分後以降に、画面右上の海側から次々に津波が押し寄せ、浸水が広がっていきます。シミュレーションの結果、最大で対象範囲の44%にあたる3.63平方キロメートルが浸水。「台風による高潮のみ」のケースに比べて最大浸水範囲が約2倍に広がりました。

常葉大学 阿部郁男教授

常葉大学 阿部郁男教授

この理由として、阿部教授は、先に高潮が発生し、潮位がふだんより上がっているところに津波が押し寄せるので、高潮で浸水したエリアよりも広い範囲が浸水すると分析しています。そのうえで、「9月などの台風シーズンは、もともと潮位がかなり高く高潮が発生しやすい。その高潮のあとに津波が来るという想定は、これまでほとんどされてこなかった。ただ、台風と地震がほぼ同時に襲来した関東大震災の例を考えても、十分ありうる」と指摘しています。

【同時襲来想定は『パンドラの箱』 メディアに何ができるのか】

こうした地震と台風の「同時・時間差襲来」による複合災害にどう備えればいいのでしょうか。また、メディアには何が求められるのでしょうか。

筆者は、災害時の避難や防災情報に詳しい、京都大学防災研究所の矢守克也教授と議論を重ねました。詳細は論考に記載していますが、議論からは▼たとえば高潮を対象に指定していた避難所が、津波にも対応できるのかなど、避難所が複数の災害に対応できるか点検する必要があることや、▼自分の住んでいる地域の外に早めに逃げるなど、「他地域への積極的な疎開」についても今後は考えるべきだ、といった意見が出ました。

京都大学防災研究所 矢守克也教授

京都大学防災研究所 矢守克也教授

議論の中で矢守教授は、「台風と地震は、1つだけでもかなり厳しい災害なのに、2つ同時に襲来するとなるとさらにシビアになる。これまで多くの防災関係者が見て見ぬふりをしてきた課題だと思う」と指摘。その上で「まさに『パンドラの箱』を開けるようなものだが、地球温暖化の影響や巨大地震の切迫度などを考えると、考え始めなければならない課題だ」とその重要性に言及しました。

東日本大震災以降、「想定外をなくすこと」が、求められるようになりました。論考やこのブログで摘示してきたデータなどからは、地震と台風の「同時・時間差襲来」はもはや想定外とはいえないと思います。

関東大震災から100年。『パンドラの箱』を開けてみることに意義があると考えます。そして「他地域への積極的な疎開」などの新しい避難の形を実現するためには、交通情報の迅速かつ正確な伝達の重要性などが、これまで以上に増すことが考えられます。住民の命を守るために、メディアとしてできることを考えていくことこそが、災害の教訓を生かすことだと確信しています。

1)武村雅之『関東大震災 大東京圏の揺れを知る』(2003 鹿島出版会)p13-16 および

『令和5(2023)年版防災白書』p4

2)2006年7月 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会

「1923関東大震災報告書-第1編-」p4

3)武村雅之『関東大震災 大東京圏の揺れを知る』p13,図1

2006年7月 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会

「1923関東大震災報告書-第1編-」p50

4)駿河湾の地震については、気象庁 災害時自然現象報告書2009年度 【災害時地震・津波速報】

平成21年8月11日の駿河湾の地震(東京管区気象台作成/対象地域 静岡県)を参照した。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/saigaiji/saigaiji_200903.pdf

5)2009年台風9号については、気象庁 災害時自然現象報告書2009年度 【災害時気象速報】平成21年台風第9号による8月8日から11日にかけての大雨(対象地域 九州、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、東北地方)を参照した。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/saigaiji/saigaiji_200902.pdf

6)神奈川県「津波浸水想定について(解説)」記載の「相模トラフ沿いの海溝型地震(西側モデル)」を参照した。

https://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/774580.pdf

また、国土地理院「重ねるハザードマップ」も参照した。

https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=35.012002,139.921875&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0t0h0z0

|

【中丸憲一】 ★筆者が書いた、こちらの記事もあわせてお読みください |