メディア研究部(メディア動向) 山口 勝

「震災アーカイブ」をご存じですか?

地震、津波、原発事故という未曽有の東日本大震災をきっかけに、災害を記録し教訓を広く未来に伝えようと、震災の写真や資料などをデジタルで収集・保存・公開する取り組みが広がりました。誰もがネットからアクセスすることができます。

あの日から5年を迎えた3月、私は、NHK文研フォーラム「東日本大震災から5年 “伝えて活かす“震災アーカイブのこれから」と題したシンポジウムを企画しました。『放送研究と調査』7月号に報告とその後の熊本地震をめぐる防災とメディアの動きをまとめました。

NHK文研フォーラムの様子。

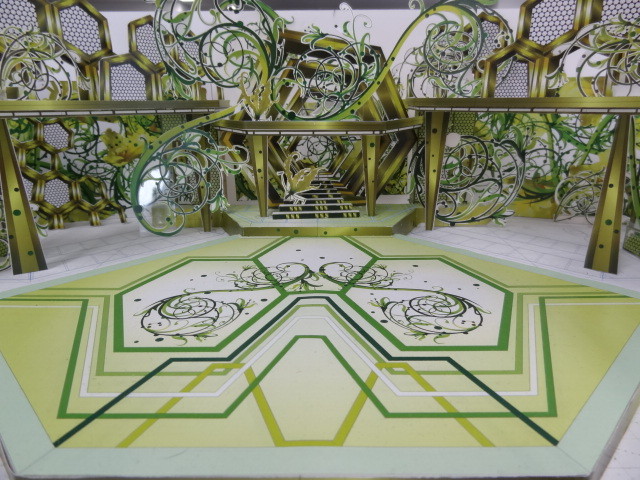

2枚目は、NHK NMAPS。アーカイブされた災害データを可視化するデジタル地球儀。防災・減災報道に欠かせない。

東北地方沿岸の被災地では、所によって10mを超えるかさ上げ工事が進み、風景が一変しています。過去と現在を結び、未来を考える復興に、震災アーカイブの資料は欠かせません。また震災の様子をネットで見るだけでなく、震災学習用のアプリやリアルタイム情報と統合した防災情報伝達に、アーカイブのデータを利活用する動きも始まっています。

NPOみらいサポート石巻が制作した「石巻津波伝承ARアプリ」

今話題の“あのゲーム”同様、その場に行くと、震災当時の映像や画像などが再生される。

一方で、集中復興期間の5年を前に、資金難などから補助金で作られたアーカイブや企業アーカイブの閉鎖が相次いだのも事実です。シンポジウムでは「利活用」と「持続性」をキーワードに、震災アーカイブの「今」を見つめ「これから」を展望しました。アーカイブの担い手は、大学、自治体、国、メディア、NPOなどです。では、使い手、ユーザーは誰なのでしょうか。「誰が、何のために、どう使うのか」。「見る」だけでなく「使う」ことで持続されるデジタルアーカイブの世界。利活用を進めるためにオープン化することはできるのか。公共放送から公共メディアへの進化を見据えるNHKにとっても、インターネット時代の公共性やメディアの役割を考える上で重要な議論が展開されました。

パネリストは、今村文彦 東北大学災害科学国際研究所所長、小野史典 多賀城市地域コミュニティ課長、諏訪康子 国立国会図書館主任司書、渡邉英徳 首都大学東京准教授、倉又俊夫 NHKアーカイブス部チーフプロデューサー、コメンテーターは、吉見俊哉 東京大学大学院教授、司会・報告は山口勝が務めました。

また、4月の熊本地震をうけたメディアの動きについても加筆しました。

熊本地震(前震)直後の、Yahoo!防災速報アプリの画面。

NHKニュース映像(ライブ)のタブがあった。

ネットの世界の変化は早く、6月20日には、NHKニュース防災アプリの提供が始まっています。

「放送研究と調査」8月号のメディア・フォーカスもご覧ください。

メディア研究部(メディア動向)黛 岳郎

私が所属しているメディア動向グループというのは、ざくっと言うと国内メディアの最新の動きを調査・研究することが主なミッションです。テーマは、放送行政や災害報道、放送法等々、幅広くありますが、私が関心を寄せているのは、「国内放送事業者がインターネットで展開する動画配信サービス」です。当然こうした領域に関心を寄せるとなると、NHKだけでなく民放各局の取り組みにも目を向けなければなりません。

そもそも、かつての私は、報道番組のディレクターをしていました。報道というジャンルは、世の中の最前線で起きている事象を取材し、それをニュース企画やドキュメンタリー番組などにします。ですから、私もさまざまな企業の最新動向を取材するなどしてきました。

ところが、当研究所に来て初めて認識したことなのですが、自分が身を置くメディア業界のことについては全く取材したことがなく、NHKはともかくとして、同業他社の最新動向などにはあまり関心を払っていなかったのです。

そしていざ各社の動きを調べてみると、民放各局はネットの世界でかなり先駆的な取り組みに挑んでいる実態を知るに至りました。まさに“灯台下暗し”です。

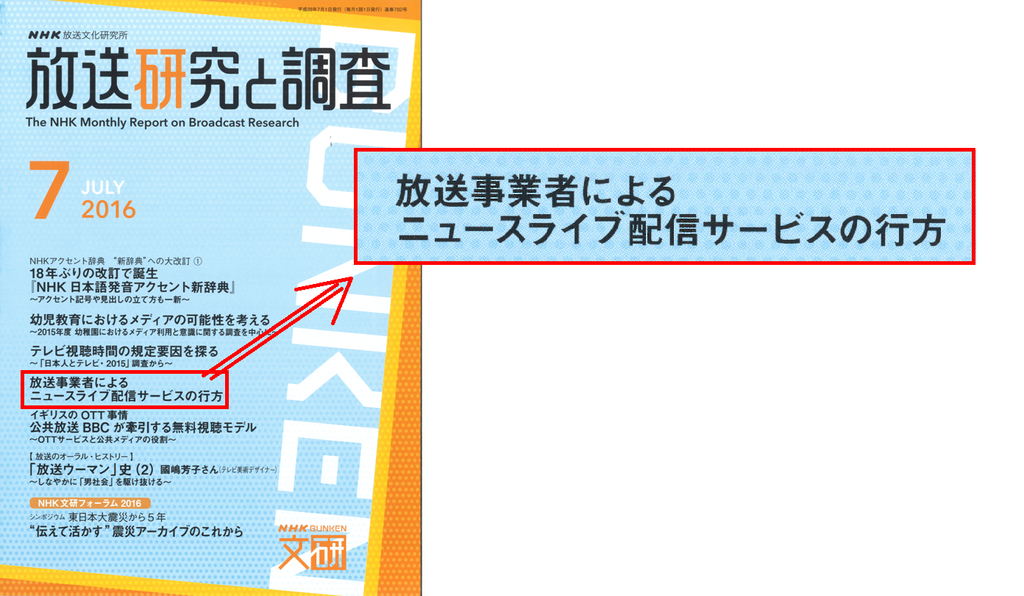

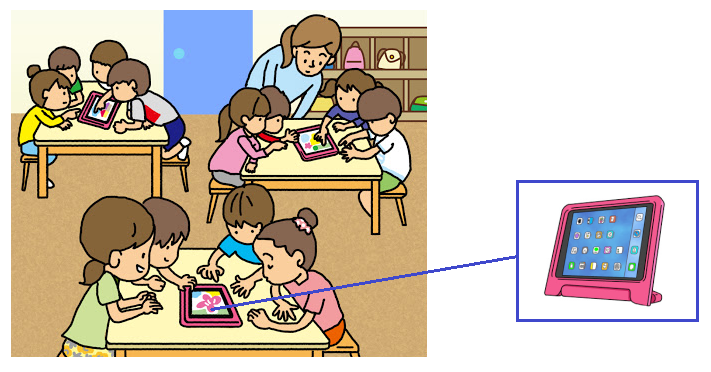

そうした中、『放送研究と調査』7月号に掲載されている「放送事業者によるニュースライブ配信サービスの行方」という論考を執筆しました。

何を調査・研究対象にしたかというと、一つが、今ちまたをにぎわせているテレビ朝日とサイバーエージェントによるAbemaTVという動画配信サービスの中の、“入口”のチャンネル「AbemaNews」です。

スマートフォンをテレビのように見立てて、テレビ番組とは異なる、ネットオリジナルのニュース番組をライブ配信しているサービスです。

そして、もう一つ取り上げたのが、こうしたサービスのいわば先駆けであるフジテレビによる「ホウドウキョク」です。

ネット上でテレビ局がどのようなニュース番組を展開しているのか、そして今後こうしたサービスはどのような展開をみせていくのか、両チャンネルの担当者に取材した上で、私なりに考えてみました。

両チャンネルともスマホなどで無料視聴できるので、是非この機会にご覧ください。そして、私の論考についても一読していただけると幸いです。

▼『放送研究と調査』7月号 「放送事業者によるニュースライブ配信サービスの行方」

(ウェブ上では、8月に文研ホームページで全文を公開します。)

メディア研究部 (番組研究)小平さち子

1959年放送開始の『おかあさんといっしょ』は、3世代に親しまれてきた幼児向け番組ですが、それより前に、幼児向けテレビ番組の定時放送が始まっていたことをご存じでしょうか。1956年に、幼稚園・保育所向けの番組として、『人形劇』と『みんないっしょに』の2番組が登場していました。

1953年のテレビ放送開始から間もない時点から、家庭での視聴だけでなく、幼稚園や保育所という保育の場で、保育者の指導の下に、幼児たちが集団で視聴することを想定して、放送が行われてきたことは、世界的にも珍しいといえます。

このような背景もあって、文研では、テレビやパソコンなどの機器の普及や、NHKのテレビ・ラジオ教育番組をはじめとするさまざまなメディアの利用の様子を調べる全国調査を、1950年代から行ってきました。

最近では、2015年10月から12月にかけて「幼稚園におけるメディア利用と意識に関する調査」を実施しました。

早い段階で普及していたテレビや録画機器に加えて、パソコンやインターネット接続環境も一定程度整ってきたことや、デジタルカメラ・デジタルビデオカメラも9割を超える幼稚園が保有していることが、明らかになりました。

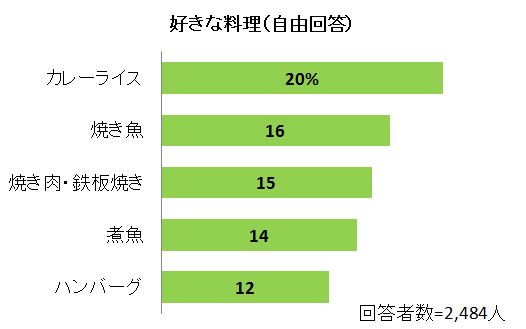

実際に保育の場で使われているメディアとしては、「絵本・物語本」「紙芝居」「図鑑」などの印刷メディアと、「CD教材」といった音声メディアの占める位置づけが大きいのが特徴です。特に「絵本・物語本」は、全国の幼稚園の9割が、毎日利用していることが、調査の結果に表れています。

NHKの幼児向け番組は、放送番組としての利用だけでなく、ビデオ・DVD教材やCD教材といった形でも利用されています。さらに、番組に関連した楽譜や絵本、テキスト等の印刷物を利用している幼稚園もあります。全国の幼稚園の3分の2が、何らかの形でNHKの教育サービスを利用しています。

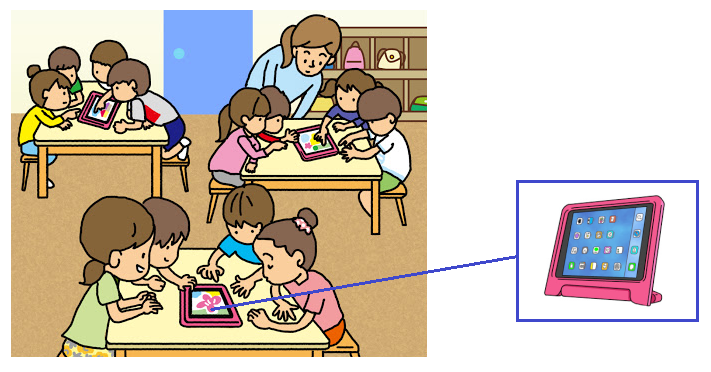

現在、小学校以上の教育では、ICTの積極的な活用が国の施策として推進されていますが、その枠組みに含まれていない幼稚園では、パソコンやタブレット端末を保育の場に取り入れ、幼児に触れさせることについては、全般に慎重な傾向がみられます。しかしながら、タブレット端末等の新しいメディアを活用した成果を発表する幼稚園も登場し始めていますし、20代・30代の若い保育者たちの間では、パソコンやタブレット端末を、今後利用してみたいという関心もみられます。

今回の調査では、全国の幼稚園の各種メディア利用実態のほか、幼稚園のメディア利用観や、若手保育者のメディア利用経験と利用関心についても、細かく調べています。調査の結果は、NHK幼児向けテレビ番組の年表とともに、『放送研究と調査』7月号に掲載されています。

(ウェブ上では、8月に文研ホームページで全文を公開します。)

※また、幼稚園・保育所から高等学校までを対象に、1950年から60年余、定期的に文研が実施してきた「NHK全国学校放送利用状況調査」の結果を総合的に分析した論文も、『NHK放送文化研究所年報2014』に発表しており、ホームページで全文公開されています。ご関心がおありでしたら、併せてお目通しください。

上記の論文はこちらから。