メディア研究部(番組研究)宇治橋祐之

令和元年6月は、学校教育の情報化に関する大きな動きが続きました。

まず6月25日に 文部科学省から「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(最終まとめ)」 1) が公表されました。狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続くSociety5.0の時代に向けて、学校教育の現場でもAIやAR・VRなどの先端技術と教育ビッグデータの活用を進めること、そのために学校ICT環境を整備するという方針を示しています。具体的にはデジタルテレビなどの大型提示装置やタブレット型などの学習者用端末の整備、そして通信ネットワークの充実・強化が示されています。

さらに経済産業省からも同じ6月25日に「未来の教室ビジョン」 2) が公表されています。Science(科学)、 Technology(技術)、 Engineering(工学)、Mathematics(数学)にArt(芸術)を加え、現実社会の問題を解決するために統合的に学習する「学びのSTEAM化」、そして「学びの自立化・個別最適化」、「新しい学習基盤の整備」を3本柱としています。

教育に関わるビジョンをなぜ経済産業省が?と思われるかもしれませんが、学校教育の情報化にはAIや動画、オンライン会話等のデジタル技術を活用した教育技法であるEdTech(エドテック)が関わるので、経済産業省もこうした提言をしているのです。

経済産業省だけではありません。情報通信に関わる施策を担当する総務省でも「教育の情報化の推進」 3) を進めています。教育の内容については文部科学省が担当しますが、教育の情報化になると、文部科学省、経済産業省、総務省が関わってくるのです。

そして6月28日にはこうした施策を進めることが「学校教育の情報化の推進に関する法律」 4) として公布・施行されました。学校教育の情報化は大きな節目を迎えているといえます。

さて、こうしたビジョンが示され、施策が進められる中、学校現場の実態や先生たちの意識はどうなっているのでしょうか?

放送文化研究所では、教室のメディア環境や学校放送番組などのさまざまなメディアがどのように授業で利用されているのかを継続して調査しています。昨年10月から12月にかけては、「NHK小学校教師のメディア利用と意識に関する調査」を実施しました。調査をお願いした全国の小学校の先生の7割近くの方からご回答いただきました。本当にありがとうございます。

小学校の教室にはデジタルテレビやタブレット端末がどのくらい整備されているのか、そして実際の授業ではどの程度使われているのか、そうした機器ではどんな映像が利用されているのか、子どもたちはどの程度タブレット端末を使っているのか。こうした教室でのメディア利用の実態を、「放送研究と調査」6月号に『進むタブレット端末の利用と学習におけるメディア利用の可能性~2018年度「NHK小学校教師のメディア利用と意識に関する調査」から~』としてまとめました。

イラストに示したような、教師が大型モニターを使って授業するだけでなく、子どもたちが1人1台のタブレット端末で学習する時代にはどんなメディアが必要なのでしょうか。教育や子どもに関わる方以外にもぜひ読んでいただければと思います。

1) 文部科学省「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(最終まとめ)」 http://www.mext.go.jp/a_menu/other/1411332.htm

2) 経済産業省「未来の教室ビジョン」

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190625002/20190625002.html

3) 総務省「教育の情報化の推進」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/index.html

4) 学校教育の情報化の推進に関する法律

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1418577.htm

世論調査部(社会調査) 吉澤 千和子

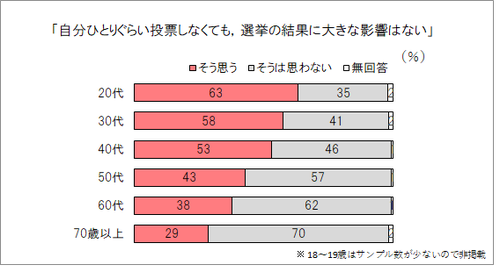

グローバル化や少子高齢化、情報化社会の到来など、私たちが生きる時代は、政治や経済・社会・技術など様々な面で常に変化しています。そんな時代の流れの中で私たち日本人の意識はどのように変化しているのでしょうか?

こうした疑問に、印象論ではなく、科学的な世論調査によって一つの答えを出そうとするのが「日本人の意識」調査です。この調査は、NHKが1973年から5年ごとに実施しており、第10回は昨年6~7月に行いました。45年にわたる意識の変化を紐解く調査の中から、いくつかをご紹介します。

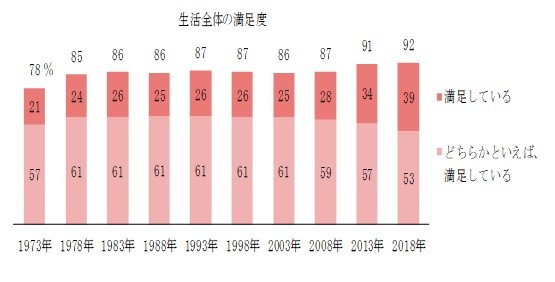

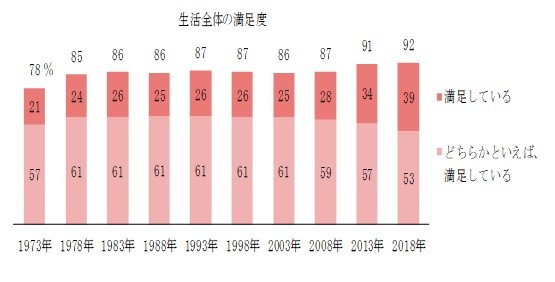

■生活満足度~45年間で「満足している」が大きく増加

今の生活に、全体としてどの程度満足しているかを尋ねた結果、「満足している」という人が増えています。現在では「満足している」が39%で、「どちらかといえば、満足している」を含めると92%の人が満足していると回答しています。

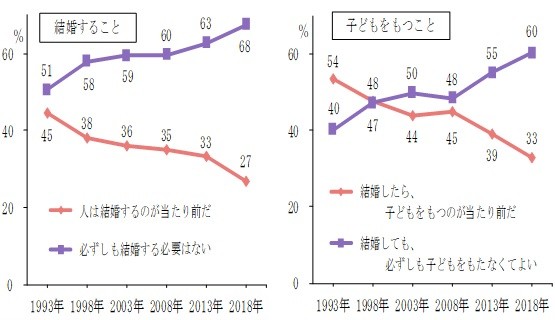

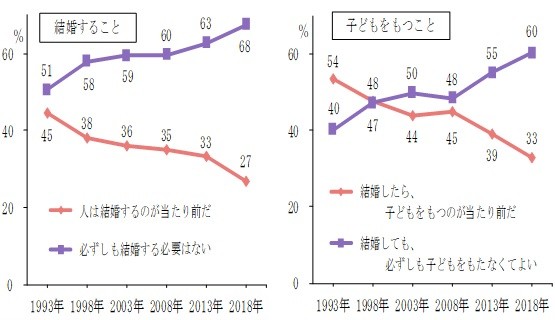

■結婚観~「必ずしも結婚する必要はない」が7割近くに

結婚することについて「必ずしも必要はない」と考える人、子どもをもつことについて「結婚しても、必ずしも子どもをもたなくてよい」と考える人が増えました。特にこの10年間は増えていて、今ではそれぞれ68%、60%と多数派になっています(この2問は第5回の1993年から開始)。

■天皇に対する感情~「尊敬」が4割超で過去最多

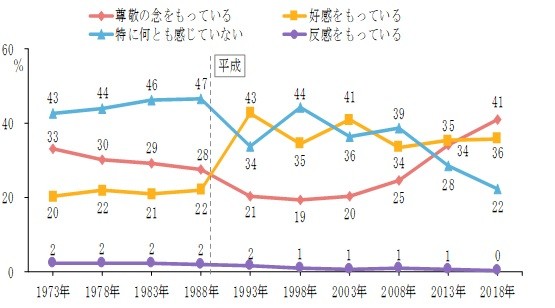

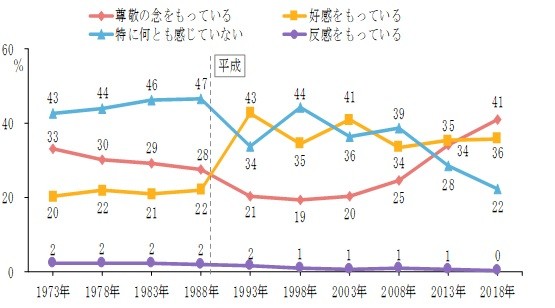

この調査では、天皇(73年~88年 昭和天皇、93年~2018年 先の天皇)に対してどのように感じているかも聞いています。

調査開始からの変化をみると、88年までの昭和の時代は結果に大きな動きはありませんでした。しかし、平成になると「好感をもっている」が大幅に増え、その後は、調査のたびに最も多い回答が入れ替わりました。08年以降は「尊敬の念をもっている」という人が増加して今回は41%に。「好感をもっている」や「特に何とも感じていない」を上回り、45年間で最も多くなっています。

このほか、調査では男女関係、家庭像、夫婦・親子関係、政治、ナショナリズム、日常生活など幅広い領域で日本人の意識を調べています。詳しい分析結果は『放送研究と調査』5月号、6月号で報告しているほか、文研のホームページでも全文お読みいただけます。ぜひご一読ください。

メディア研究部(メディア動向) 谷 卓生

ディスプレイを搭載した“走行ロボット”が、音楽に合わせて会場内を動き回り、次々と映像表現を生みだしていった。

“走行ロボット”によるデモンストレーション

(ステージ正面から)

(ステージ上部から)

このデモンストレーションが披露されたのは、NTTサービスエボリューション研究所が主催した「スポーツ観戦の再創造展」 1)(2019年7月4~6日:日本科学未来館)。ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックなど、スポーツのビッグイベントの開催を控えて、テレビ局を始め、各メディアは、スポーツの魅力を伝えるために工夫を積み重ねている。4K・8KやAR・VR、AIなどのさまざまな最先端テクノロジーを使うことが検討されていて、この「再創造展」でも、高精細大画面映像や立体映像などのデモが披露されていた。

しかし、そうした取り組みとは全く違う、異色の伝え方が、上記の“走行ロボット(グランドボット)によるデモ”だった。走行ロボットは、上部に六角形のディスプレイを載せていて、自走する。しかも、このときは39台だったが、群れ(Swarm)として、遠隔制御して動かすことができるようになっている。ざっくりと言うなら、39個の六角形のディスプレイを動かして、平面上に何かを描き出せる仕掛けということだ。約20分間のデモは、ミュージシャンのパフォーマンスも含めて、「メディアアート」好きの私としては、十分に堪能できるものだった 2)。

“走行ロボット(グランドボット)”

しか~し。

これって「スポーツ観戦の再創造」がテーマだったよなあ、って考えると、この仕掛けは、スポーツ大会の開会式などのイベントの演出には使えるかもしれないけれども、スポーツの新しい見せ方にどうつながるのかなあ???と、モヤモヤしたのも正直なところだった。そこで、この展示に協力したアルスエレクトロニカ・フューチャーラボ 3)の小川秀明さんに聞いてみた。いろんなアイデアを検討しているということだが、例えば、競泳のパブリックビューイングの会場で、大画面のスクリーンに競技の映像を流すだけでなく、“選手の姿をディスプレイに映した走行ロボット”を、レースの状況に合わせて動かすと、観客に、映像だけでは伝えきれない“何か”、リアリティやダイナミズムのようなものが伝わるのではないか。また、走行ロボットといっしょに走ったりすれば、レースを疑似体験できるのではないか・・・等々、これまでにはなかった新しい「体験」を生みだすことを考えているということだった。走行ロボットは、現在100台あり、その数でも、全部を連携して動かすことができるという。

VRなどで、バーチャルなスポーツ観戦の体験はさらに進化していくと思うが、その一方で、存在感(“気配”と言ってもいいかもしれない)を持った“リアルな何か”があれば、“リアルな何か”を動かせば、これまでと違った、“新たなスポーツ観戦の体験”をつくることできるのではないか、そんな可能性を感じた。

そして、さらには、"リアルとは何か“、"リアリティとは何か”ということまで深く考えさせてくれる体験となった。

1) https://re-imagined.jp/

2) 走行ロボットによるデモの動画

https://www.youtube.com/watch?v=YZwEkm_zBf4

3)「アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ」(Ars Electronica Futurelab)は、先端技術にフォーカスした実験的なプログラムで知られる、世界的なアート×テクノロジーの祭典「アルスエレクトロニカ」の研究開発部門。オーストリアのリンツ市にある。

https://ars.electronica.art/about/jp/

メディア研究部(番組研究)原 由美子

こんにちは。メディア研究部番組研究グループの原由美子です。この秋で、40年あまり勤めたこの研究所を卒業します。そろそろ机回りを片付け始めなければと、書棚や引き出しの中を久しぶりに眺めていると、しばらく手を付けていなかった報告書やファイル群が目に飛び込んできます。それらをパラパラとめくるうちに、このまま処分してしまうには惜しい、是非、放送研究に携わる方々や同僚後輩に知っておいてほしいと思うものがいくつか出てきました。そこで、私が携わってきた「番組研究」という仕事にかかわるテーマでお伝えしておきたいことを、『放送研究と調査』内の「放送研究リポート」で、3回にわたって書いてみることにしました。

<番組の内容分析>

1回目(6月号)でお伝えしたのは、番組の内容分析についてです。番組を研究する際の手法の一つで、かつてはさかんに行われ、また行われるべきだとされてきながら、最近は、少し影の薄い研究領域です。その手法を解説するとともに、私自身が手掛けてきた研究の事例を紹介しました。

<「ステーションイメージ調査」とその展開>

2回目(8月号)は、手法ではなく、研究テーマの展開の話です。ひとつの調査研究が、別の共同研究や新しいテーマの発見へとつながっていった事例を筆者の経験から紹介します。ここで紹介している研究は、ステーションイメージや番組分類、バラエティ―番組の研究など、現在にも通じるテーマだと思います。これからの研究のヒントになればと思います。

<番組の質的評価>

3回目(10月号)は、放送や番組・視聴者を研究する者にとって永遠のテーマともいえる、「番組の質的評価」を取り上げました。これまでにどのような取り組みが行われてきたかを概観するとともに、文研の大先輩の業績を紹介します。

そもそも、このような「覚書」を書こうと思い立ったのは、「番組の内容評価調査」に取り組んだ大先輩が、退職前に私たち後輩に向けて残してくれたメモを、ファイルの中から再発見したのがきっかけでした。

先輩から受け継いだものを、後輩に引き継いでおきたい。そんな思いで書いたシリーズです。みなさんにとって参考になることが少しでもあれば幸いです。

メディア研究部(メディア動向)柳澤伊佐男

NHK放送文化研究所(文研)が手掛けた平成時代30年間の調査研究をご紹介するシリーズ、5回目は、平成21年(2009年)の「放送研究と調査」11月号に発表されたテレビ美術から見る「キャスターショー」の誕生と発展 ~『ニュースセンター9時』と『ニュースステーション』のスタジオセット分析を中心に~を取り上げます。

この論文は、テレビ番組を制作する上で必要な「美術」に着目し、ニュース番組の考察を行ったものです。論者は、テレビ美術について、「スタジオセット(大道具、小道具)、衣装、タイトル、グラフィックス等の総称」と定義した上で「通常、テレビ視聴者の意識や関心の主たる対象にはなりにくいものの、番組の映像表現にリアリティや臨場感、説得力や信頼性を与え、番組が展開される『場』や『空間』のイメージ、距離感、親近感といった感覚の構成にとって不可欠な要素」だと述べています。そのテレビ美術によって、番組の印象や意味が大きく左右されているという視点に立って、NHKの『ニュースセンター9時』とテレビ朝日の『ニュースステーション』の2つの番組について、分析を行っています。

この2つの番組は、それぞれ1970年代、80年代に始まった「キャスターショー型」のニュース番組です。スタイルが異なるように思われますが、テレビ美術に注目すると、「多くの共通点を見出すことができる」としています。その共通点として、論者は▼スタジオセットが「テレビらしいニュース番組」というコンセプトを具体化しようとしていた、▼ニューススタジオを「作りもの」ではなく、より「本物らしい」空間にしようという設計思想、▼「キャスター」の「語り」や「パーソナリティ」を最大限に生かし、これを際立だせるという意図でセットが設計されていた、という3点をあげています。これらの共通点は、いまのニュース番組にも見られ、魅力ある番組作りに欠かせない要素になっているようです。

私は長年、ニュースの取材や制作に携わり、テレビ美術の重要性を実感してきました。地域の放送局にいた際、視聴者から「スタジオのセットが野暮ったい」とか、「字幕が見にくい」など“おしかり”を受けたこともあります。そうした声に耳を傾けたり、仲間と知恵を出し合ったりしながら、より多くの視聴者に信頼され、見てもらえるニュース番組にしようと努力を重ねました。

テレビ美術について、論者は、「各分野の先端技術との相互作用の中で進展してきた側面がある」と指摘しています。インターネットの発達、放送と通信との融合が進むいまの時代、テレビ美術がどのような形で進歩を遂げ、ニュース番組にどんな効果をもたらすのでしょうか、これからも注目したいと思います。