メディア研究部(メディア動向) 谷 卓生

「どうして、“被爆した松”の話を、映画にしようと思ったのか」、わたしの質問に対して、監督は、「ただただ、この松のストーリーが大好きなんだ」と答えた。

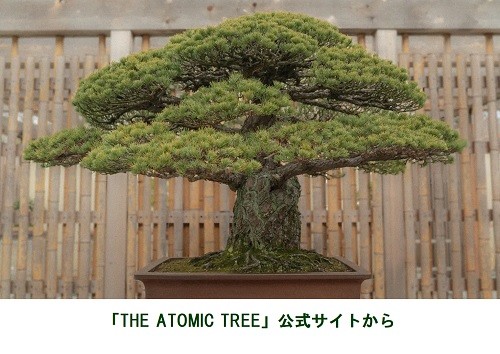

以前、米国の祭典SXSW1)(サウス・バイ・サウスウエスト)について書いたブログで紹介したバーチャルシネマ「THE ATOMIC TREE」(原爆の木)2)。4月、この映画の2人の監督のひとり、米サンフランシスコで暮らすエマニュエル・ヴォーンリー(Emmanuel Vaughan-Lee)さんに話を聞いた。日本のメディアからのインタビューは初めてだという。

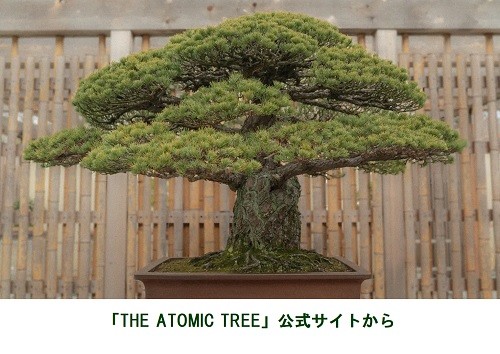

エマニュエル監督が惹かれたというストーリーとは・・・今から約400年前、神聖な島(広島の宮島)の山で生まれた松が、広島で盆栽業を営む山木家で代々育てられ、1945年に爆心地から約3キロの地点で被爆。戦後、米建国200年(1976年)を祝うために山木家から米国に寄贈され、米国立樹木園で展示されていた。その後、2001年に、盆栽の寄贈者の孫たちが米国を訪れた際に、初めて被爆の事実を伝え、樹木園はそれを公表した。それ以降、その松は、「ヒロシマサバイバー」と呼ばれ、もっとも尊い木のひとつとして、世界的にも知られるようになった。・・・

監督は、この物語を表現するために、360度カメラを使った「バーチャルシネマ」という手法を採った。スクリーン上の映像を見るのではなく、「見る人が、松の木があるのと同じ世界・空間にいる」ことができるバーチャルシネマ。“同じ空間“で、この松の年輪に刻まれた約400年の記憶を体感してもらいたい、より強く木とのつながりを感じてもらいたいと意図したという。確かに、それは、かなりうまくいったと言え、わたしは、以前のブログに、「VRならではの“木との対話”」というふうに表現して、このことを伝えた。わたしとしては、木を擬人化した、このような表現は、違和感がないものであったが、エマニュエル監督は、インタビュー中、何度も「自然をキャラクターとして捉えることは、西洋人にはないと思う」と話した。この映画の日本での撮影を、コーディネートした向井万理さん(映像ディレクター/プロデューサー)も、「ディズニーのアニメなどを除けば、自然を擬人化することはほぼない。観客は、ディズニーアニメもあくまでファンタジーと割り切ってみている」と補足してくれた。

しかし、SXSWで、この映画を見た人から、監督にとって、とてもうれしい感想が寄せられたという。

「この映画を見ることで、“木の友だち”ができた!」

他には、涙を流しながら映画を見ている観客もいたという。バーチャルシネマという手法が生んだ“体験”が、“新たな価値観”を伝えることにも役だったと言えるのではないだろうか。

日本人としては気になる、“原爆”のことをどう考えているかを監督に聞いてみた。

「自分はアメリカ人なので、とてもセンシティブな問題だ。映画自体も、原爆のことにだけ焦点を当てたものではない。原爆のことをどう考えるかは、それぞれの観客にゆだねたい」と述べるにとどまった。この映画は、日本人にも見てもらいたいので、日本語版の制作を検討していて、日本でもぜひ上映したいという。

エマニュエル監督たちが、バーチャルシネマを作ったのは、本作で2本目。「VRを使った表現の可能性を感じているし、この市場は伸びていくと考えているので、今後も、バーチャルシネマの制作を続けていきたい」と話した。

1)アメリカ南部テキサス州オースティンで毎年3月に開催される、最新のテクノロジーや映画、音楽、メディア、ゲームなどに関する世界最大級のイベント(https://www.sxsw.com/)

2)SXSWでの上映が、世界初。監督は、エマニュエルさんとアダム・ロフテンさん(https://goprojectfilms.com/films/the-atomic-tree/)

メディア研究部(メディア動向) 柳澤伊佐男

NHK放送文化研究所(文研)が手掛けた平成30年間の調査研究について振り返るシリーズ、2回目は、平成21年(2009年)に行われた「即位20年 皇室に関する意識調査」についてご紹介します。

この世論調査は、天皇の即位20年というタイミングをとらえ、平成21年10月30日からの3日間、全国の20歳以上の男女を対象に、電話法(RDD追跡法)で行われました。NHK社会部との共同調査で、調査対象は3,313人。このうちの62%にあたる2,043人から回答を得ています。調査の目的は、「皇室への関心・感情や、皇室との距離、皇位継承のあり方などについての意識を探ること」で、その結果が、「即位の礼」20年にあたる同年11月12日のニュースで報道されました。詳細は、翌年(2010年)の『放送研究と調査』2月号に掲載されています。

調査結果の一部をご紹介します。天皇が憲法で定められた象徴としての役割を果たしていると思うかを尋ねたところ、▼「十分に果たしている」と答えた人が全体の48%、▼「ある程度果たしている」が37%、▼「あまり果たしていない」が8%、▼「全く果たしていない」が2%で、「果たしている」と答えた人の割合は85%に上りました。象徴としての役割を「十分に果たしている」と評価した人は、男性・女性ともに年齢が高くなるほど多くなっていました。

また、皇室に親しみを感じるかとの問いに対して▼「とても親しみを感じている」と答えた人が16%、▼「ある程度親しみを感じている」が46%、▼「あまり親しみを感じていない」が29%、▼「全く親しみを感じていない」が9%でした。

調査は10年前に行われたものですが、当時から、多くの国民が、今の天皇は憲法が定める象徴としての役割を果たしていると考えていたことや皇室に親しみの感情を抱いていたことがわかり、大いに興味を持ちました。

「天皇に対する感情」は、文研が行っている「日本人の意識」調査の中でも尋ねています。平成30年(2018年)の調査では、▼「尊敬の念を持っている《尊敬》」と答えた人が全体の41%、▼「好感を持っている《好感》」が36%、▼「特に何とも感じていない《無感情》」が22%で、▼「反感を持っている《反感》」は0%(0.2%)でした。

こちらの世論調査は、昭和48年(1973年)から5年ごとに実施されていますが、昭和の時代は、《無感情》と答えた人が常に40%を超え、最も多い回答でした。それが、平成になると、《好感》が大幅に増え、平成25年(2013年)の調査から、《尊敬》や《好感》が《無感情》を上回るようになっています。

私は平成の「国体」や「植樹祭」に出席された両陛下の取材を担当したことがあります。そうした「三大行幸啓」(もうひとつは「全国豊かな海づくり大会」)だけでなく、災害の被災地を訪問された際も何回か取材しました。画面を通してですが、南太平洋の島々で戦没者を慰霊するお姿も強く印象に残っています。こうした象徴としてのお務めを伝えてきたことが、平成の「皇室観」につながっているのでしょうか。

では、新しい時代の「皇室観」は、どうなるのでしょう。「令和」の時代に行われる世論調査を通して考えてみたいと思います。

※紹介した論文は、放送文化研究所のホームページに掲載されています(「日本人の意識」の論文は2003年の調査以降)。

冊子でご覧になりたい場合は、国会図書館やお住まいの都道府県立図書館のサイト等で検索・確認していただくか、NHK放送博物館(東京都港区愛宕2-1-1)でも、ご覧いただけます。

メディア研究部(メディア動向) 山田 潔

「放送法の一部を改正する法律案」が3月5日、国会に提出されました。この改正案は、NHKのテレビ放送をインターネットで常時同時に配信できるようにNHKのインターネット活用業務の対象を拡大すること、また、関連団体も含めたNHKグループの経営の適正性を確保することなどに向けた制度整備を図るものです。電波による無線放送を行ってきた公共放送NHKを、インターネット動画配信が一般化したこの時代に、どのように対応させるべきか、現時点での「放送制度」が審議されています。

私たちは『放送研究と調査』2019年2月号から「シリーズ 証言を基に読みとく放送制度」の掲載を開始しています。これまでに何度も修正され、作り上げられてきた「放送制度」の形成過程を、学識経験者や、放送事業者、行政機関の関係者などからの聞き取りを基に検証するシリーズです。

初回は、行政法学者である塩野宏・東大名誉教授の証言でした。第2回は、NHKの経営企画部門で放送制度の見直しなどに関わった元NHK監事・黒川次郎氏の証言(『放送研究と調査』2019年3月号)です。

証言する黒川次郎氏

黒川氏は、1960年代前半の放送法改正の動きに対応してNHKが設置した放送法制研究会の若手事務局員として、同じく若手研究員だった塩野氏を含む外部有識者による制度検討を間近で経験。その後も受信料体系の見直しや衛星放送開始に伴う制度的対応など放送制度に関する幅広い業務をNHKの中心として担いました。塩野氏とほぼ同時代に、放送制度の形成過程をNHKの内側から見てきた人です。黒川氏の証言は多岐にわたりましたが、今回は1970年代半ばまでを取りまとめました。

カラー放送や衛星放送が放送制度と関係が深いのはもちろんですが、証言を聞くと、一見あまり関係がなさそうな沖縄返還、地価高騰といった事象もNHKの経営にとって大きな影響があったようです。放送制度が技術や社会情勢と密接に絡んでいることがわかります。

「平成」から「令和」へ、いよいよカウントダウンが始まっています。新しい時代、放送はどのように役割を果たしていくのでしょうか。放送制度形成の経緯を、証言を通して立体的に知ることが、今後を考える一助となればいいのですが。

少し間をあけながら、シリーズは今後も続けていきます。

当研究所が届けるアナザー・ストーリー、ぜひ楽しんでください。

メディア研究部(メディア動向) 柳澤伊佐男

間もなく「平成」という時代が終わります。この30年の放送の歩みを振り返ってみますと、衛星(BS)放送の開始に伴う多メディア・チャンネル化、デジタル化、インターネットの発達による放送と通信の融合など、めまぐるしく変化したことがわかります。そうした「平成」時代の放送界の動きについて、NHK放送文化研究所(文研)はどう向き合ってきたのでしょうか。

そのような動機から、文研が平成の30年間に手掛けた調査研究について、毎月発行している『放送研究と調査』に発表された論文・リポート等から振り返ってみました。その中には、研究の内容がユニークなものも少なくありません。何がユニークなのかは、「独断と偏見」になってしまいますが、そのいくつかを、このブログの場でご紹介したいと思います。まずは、平成元年の論文「シリーズ・報道リポートを考える」です。

この論文は、同年(1989年)の『放送研究と調査』1月号から7月号にかけて、6回にわたって連載されました。この論文が出る前年の11月号に「報道リポートを考える 新しいニュース表現の可能性を求めて」という座談会の記事が掲載されています。この時の座談会で提起された問題が6回にわたる論文の柱になっています。タイトルを見ますと、1回目が「字から入る習性をやめる」、2回目が「事実のみを語る」、3回目が「取材力と常とう表現」、以降、「『ニュース』のスタイル」、「『リポート』のスタイル」、最終回が「『リポート』のことば」となっています。この論文をベースにしたものが、のちに1冊の本になっています(松岡由綺雄『ニュースよ 日本語で語ってほしい ~放送文章入門~』平成4年)。

この論文の発表当時、私は記者生活2年目でした。取材、原稿もちろんですが、話して伝えるリポートにも苦しんでいました。事案の本筋を伝える「本記」原稿とともに、意義や課題を提起する「リポート」原稿を作るのですが、原形をとどめることがないほど、デスクに直されていました。いくら「話し言葉でわかりやすく」伝えようと思っても、デスクに直された原稿を読み上げるだけの「内容が伝わらない」リポートになっていたようです。

この論文の発表から30年、NHKをはじめとするテレビでの「ニュースリポート」はどう変わったでしょうか。画面を見る限り、アナウンサーのようによどみない言葉で報告を行う記者・リポーターが多いようです。感覚的なものかもしれませんが、「しゃべり」の能力は、全体的にあがっているようです。では、伝える内容については、どうでしょうか。今回取り上げた論文では「取材力の甘さを話のうまさでカバーしてはいけない」と戒めています。私自身の反省を込めて、この言葉を後輩の記者・リポーターに伝えたいと思います。

※今回紹介した論文をご覧になりたい場合は、国会図書館やお住まいの都道府県立の図書館のサイト等で検索・確認していただくか、NHK放送博物館(東京都港区愛宕2-1-1)で、ご覧いただけます。

メディア研究部(メディア動向) 入江さやか

編成局 編成センター 西 久美子

■大都市・大阪を襲った「直下型地震」

2018年6月18日午前7時58分ごろ、大阪府北部を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生。

大阪市北区、大阪府高槻市、枚方市、茨木市、箕面市で震度6弱の強い揺れを観測しました(以下、大阪北部地震と表記)。この地震で、関西地方の多くの鉄道が当日の夕方にかけて運転を見合わせたため、いわゆる「帰宅困難者」が多数発生しました。NHK編成局編成センターとNHK大阪放送局では地震発生当日のメディア利用動向を早期に把握するため、大阪府在住の16~79歳の男女・2,051人を対象にインターネットによる調査を行いました。さらにこの調査結果を揺れの大きかった大阪府北部とそれ以外の地域に分けて分析しました。

■大阪北部在住の回答者の4分の1が「帰宅困難者」に

調査結果をみますと、大阪北部に在住する回答者(1,014人)のうち、25%の人が「歩いて帰宅した」「自宅に帰らず外出先などに泊まった」「普段と違う交通機関を使って帰宅した」などと回答し、いわゆる「帰宅困難者」になっていたことがわかりました。

これらの「帰宅困難者」が、帰宅の可否を判断するのに利用したメディアについては、「インターネットのポータルサイト(Yahoo!・Google等)」が27%で最も多く、次いで「NHKテレビ」(23%)「交通機関のサイト・乗り換え案内アプリ」(17%)「民放テレビ」(16%)などとなっていました。自分の行動や対応を決めるための情報を、主にテレビやネットから得ようとしていたことがわかりました。

図1 大阪府北部在住の「帰宅困難者」が帰宅の可否の判断に利用したメディア

(複数回答・上位5位まで)

■もしもテレビやスマホが使えなくなったら?

今回の大阪北部地震では、交通・通信・ライフラインなど大都市を支える機能が一時的に停止・低下しましたが、テレビ・スマートフォンなどの情報機器はほぼ使用できる状況でした。一方、この地震から2か月半後の「北海道胆振東部地震」では、北海道のほぼ全域が停電(ブラックアウト)し、テレビやスマートフォンやパソコンが利用しにくい状況になり、ラジオが主な情報源になりました。

都市直下型の大地震の際に正確な情報が得られないと、帰宅できないばかりか、大きな混乱につながるおそれもあります。今回の地震を受けて大阪府では、災害時の一斉帰宅の抑制とともに、「安否確認・情報収集手段の確保」も呼びかけています。テレビやネットが使えなくなった場合に備えて、電池で使える「ラジオ」もぜひ1台備えておきたいものです。

図2 大阪府が作成したチラシ「STOP!一斉帰宅」から

(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23998/00000000/chirashi.pdf)

今回の調査結果の詳細は、NHK放送文化研究所のウェブサイトでご覧いただけます。

「放送研究と調査」2019年3月号

都市直下型地震 その時役立つメディアとは? ~大阪北部地震のメディア利用動向インターネット調査とは?~

あわせて、「北海道胆振東部地震」の調査報告もぜひお読みください。

「放送研究と調査」2019年2月号

北海道ブラックアウト どのメディアが機能したのか ~「北海道胆振東部地震」メディア利用動向インターネット調査から~

メディア研究部(メディア動向) 越智慎司

3月29日、「Screenless Media Lab.」という研究所の設立発表会を取材しました。TBSラジオが外部の研究者とともに、「聴覚からの情報」についての研究を始めるということです。ラジオのリスナーを増やすのにつなげようということなのでしょうか?取材すると、目指すところは、もっと先にあることがわかりました。

研究所の所長に就任したのは、政治社会学者の堀内進之介さんです。スマートスピーカーなどの技術と人間との関わりについての著書があり、企業で音声に関する研究も行ってきました。

設立発表会で堀内さんは、「Screenless Media Lab.」の研究テーマのひとつとして、「『視覚からの情報』と『聴覚からの情報』のバランス」を挙げました。堀内さんによると、これまでは情報の取得や伝達の手段としては、視覚からが優位とされ、視覚からの情報に偏っている環境があるが、近年の研究では、聴覚からの情報が、内容の整理や理解、動機づけといった積極的な関わりについて、効果が高いと評価されているということです。研究所では、情報過多で受け手が疲れるなどの問題が起きている中、視覚からと聴覚からの情報の役割を切り分け、聴覚からの情報が受け手の理解や意欲にどのようにつながっているかといった視点から研究を進めることにしています。

(右から2人目が堀内所長)

また、TBSラジオの制作現場の人たちは経験で、「ラジオショッピングは商品の返品率が低い」とか「パーソナリティーの話を聞いていると、その気になってくる」といった、ラジオ独特の効果のようなものを感じているということです。研究所では、こうした現場で培われたものと研究者の知見とを合わせて、音声メディアでどのような情報の伝え方をすればよいか、使うワード、語順、速さ、言い方といった具体的な部分についても研究するそうです。

NHK放送文化研究所が2015年に行った「もしラジオ未利用者が1週間ラジオを聴き続けたら」という調査でも、利用者から「知らない人の話を、ラジオだとすんなり聴けた」「なぜか、話していることが頭に入る」といった、ラジオを評価する声があがっています。

単なる音声メディアでなく、視覚のメディアとも共存する「Screenless Media」としての可能性を探ろうとする「Screenless Media Lab.」ですが、ロゴなどに「TBS」の文字がありません。研究の成果は、書籍の出版やラジオ番組での報告などを通じて、業界や社会に広く還元したいと考えているそうです。