世論調査部(視聴者調査)関根智江

「朝活」という言葉が流行してから、早起きがさわやかでポジティブなイメージに変わってきたように思いませんか?

文研が5年ごとに実施している「国民生活時間調査」では、早起きの人が増える傾向は2005年からみられていましたが、最新の2015年調査では、早起きに加えて、夜に早く寝る人も増えていることがわかりました。睡眠のほか、仕事、学業、家事、テレビ視聴など、日本人の生活の変化を分析した調査結果を公表していますので、ぜひご活用ください。

● 『放送研究と調査』5月号「日本人の生活時間・2015」

● 「国民生活時間調査」詳細データ(抜粋)

今回のブログでは、初めて報告するデータも含め「小学生・中学生の生活の変化」をご紹介します。

■ 小学生・中学生も早起き、そして朝活

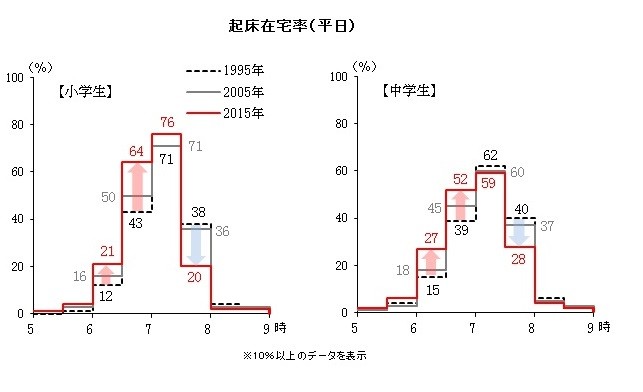

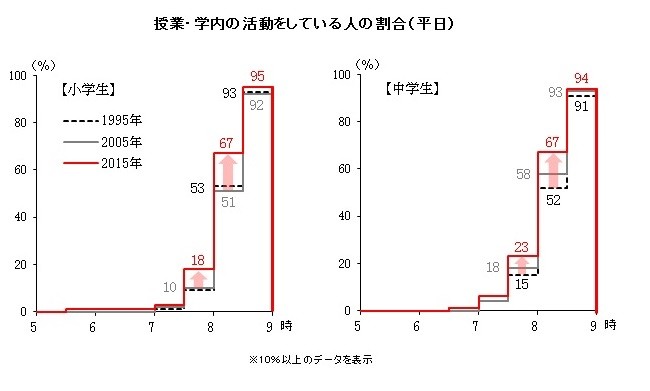

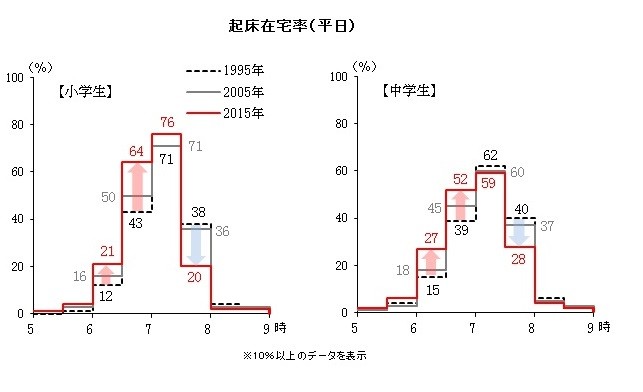

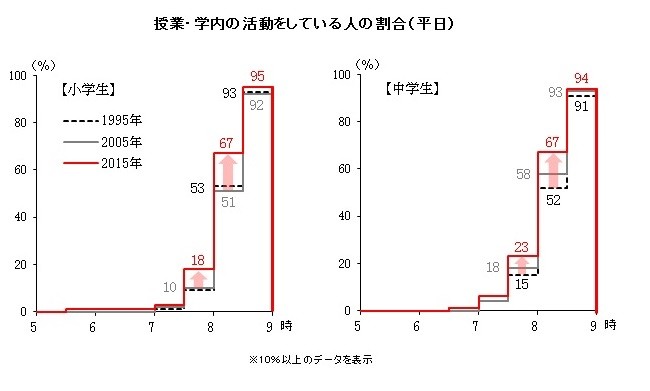

平日の起床在宅率(家にいて起きている人の割合)をみると、小学生*・中学生ともに朝6~7時の起床在宅率が増加する傾向がみられます。

6:00~7:00の起床在宅率は、小学生・中学生ともこの20年で増加する一方で、7:30~8:00の起床在宅率は、小学生・中学生とも減少しています。つまり、平日の朝、子どもたちは早起きし、そして早く家を出るようになっています。

それに合わせて、7:30~8:30に授業や学内の活動をしている人の割合は増加しており、朝の活動のスタートが早まっています。

*調査対象の年齢は10歳以上なので、小学生は学年では4~6年生です

■ 夜は早く寝るため、睡眠時間は変わらない

子どもたちは、朝早く起きるようになった分、夜は早く寝るようになっています。

小学生では21時台、中学生では22・23時台に寝ている人(睡眠をとる人の割合)が増えています。

2015年調査では、国民全体で長期的に続いてきた睡眠時間の減少傾向が止まったことが、大きなトピックスの一つですが、子どもたちに注目してみると、小学生の平均睡眠時間は8時間40分ほど、中学生は7時間40分ほどと、この20年では大きな変化はみられません。

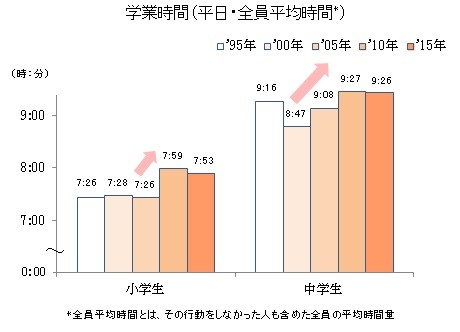

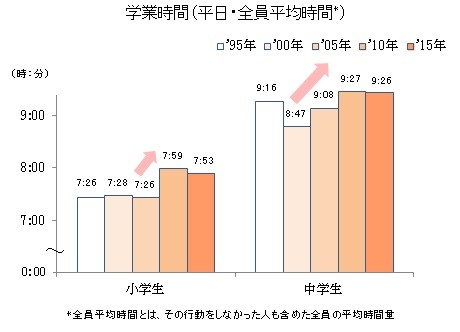

■ 学業時間は脱ゆとり

平日の小学生・中学生の生活で大きな比重を占めている学業。調査では、授業・学内の活動と学校外の学習を合わせて学業としています。学業時間は小学生では’05年から’10年、中学生では’00年から’10年にかけて増加しています。’90年代にはゆとりの確保がうたわれ、学校週5日制の導入が進みましたが、2000年後半には一転、学力向上のために年間総授業時数が増えるなどの動きがありました。調査データにも、このような教育制度の変化が反映されています。

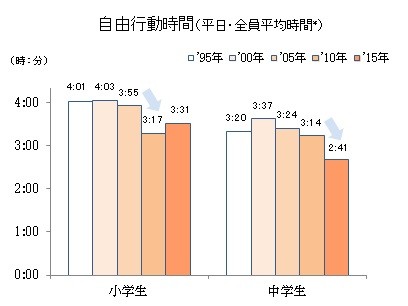

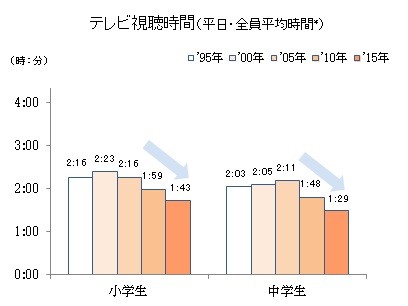

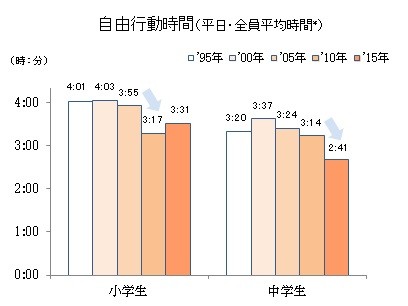

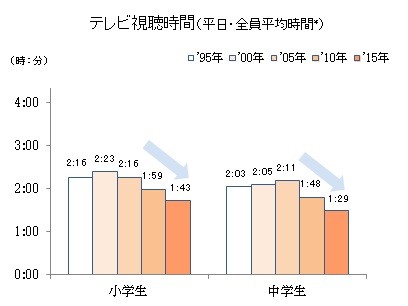

■自由時間、特にテレビ視聴時間が減少

学業時間が増加する一方で、子どもたちがくつろいだり楽しんだり、自由に過ごせる時間が短くなっています。調査では、自分の自由裁量で行うことのできる行動を自由行動としていますが、小学生では’05年から’10年、中学生では'10年から'15年に、自由行動の時間が減少しています。

中でも、テレビ視聴時間は’05年から減少しています。

実は私自身も二児の母なのですが、このような傾向は、我が家の子どもたちにもあてはまるような気がします。

“親の心子知らず”ということわざがありますが、調査データからは「早寝早起きし、勉強する時間を増やしている」という、まるで親の心をくみ取るような子どもたちの生活の変化がみられました。とはいえ、この変化の背景には、学業に加えて、親の生活や仕事など社会全体の変化が複雑に影響しているのだと思われます。

メディア研究部 中尾益巳

今月5日、作曲家でシンセサイザー奏者の冨田勲さんが逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。今回のブログでは、冨田さんとNHKとの関わりと、放送博物館で展示している冨田さんの貴重な“遺品”を紹介します。

冨田さんは、平成12年度(2000年度)NHK放送文化賞という賞を受賞しています。それまでに数多くの番組のテーマ音楽を作り、放送文化の向上に寄与した功績を讃えたものです。

冨田勲さん(2001年3月 NHK放送文化賞受賞式)

では、そのたくさんのテーマ音楽の一部を見て(聞いて)みましょう。

まずは大河ドラマ。大河ドラマの第1作である「花の生涯」(1963年)をはじめ「天と地と」(1969年)、「新・平家物語」(1972年)、「勝海舟」(1974年)、「徳川家康」(1983年)と5本も。これは池辺晋一郎さんと並んで最多です。

ニュース番組では夜の「ニュースセンター9時」、朝の「ニュースワイド」など、毎日テレビから流れていた音楽も手がけました。

そして1963年から18年半続いた紀行ドキュメンタリー番組「新日本紀行」。番組の記憶はなくても、このメロディに聞き覚えのある方はたくさんいると思います。

▼http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009010176_00000

そしてたぶん、誰もが一度は耳にしたことがある超有名な曲と言えば、これでしょう。

▼http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009020001_00000

1957年に始まった「きょうの料理」。なんと60年近くも放送され、今も続いています。これから先も不滅のメロディとなるでしょう。

NHKの番組だけでなく、手塚治虫原作のアニメ「ジャングル大帝」のテーマ曲や「たそがれ清兵衛」など山田洋次監督の映画音楽と、数多くの音楽を世に出して来た冨田さんですが、電子音楽の草分けとしても知られ、世界的に高い評価を受けています。

その第1作が、1974年に発表したアルバム「月の光・Snowflakes Are Dancing」です。まだ日本では電子音楽やシンセサイザーという言葉が一般的でなかった時代、巨大なアナログシンセサイザーを用いてクラシック音楽を演奏したこの作品は、アメリカを代表するヒットチャート、ビルボードのクラシック部門で1位となり、日本人として初めてグラミー賞にノミネートされました。

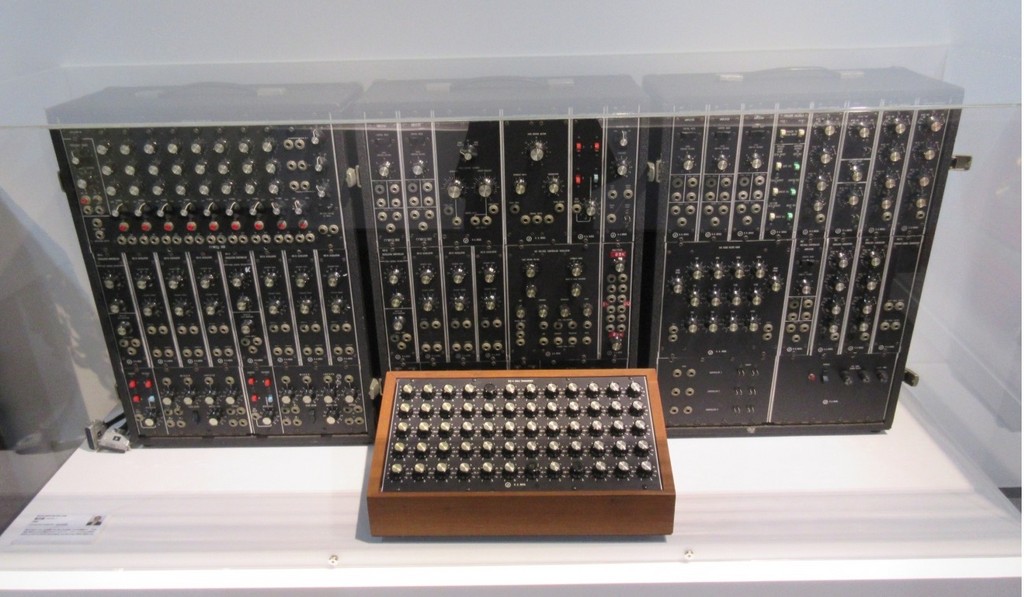

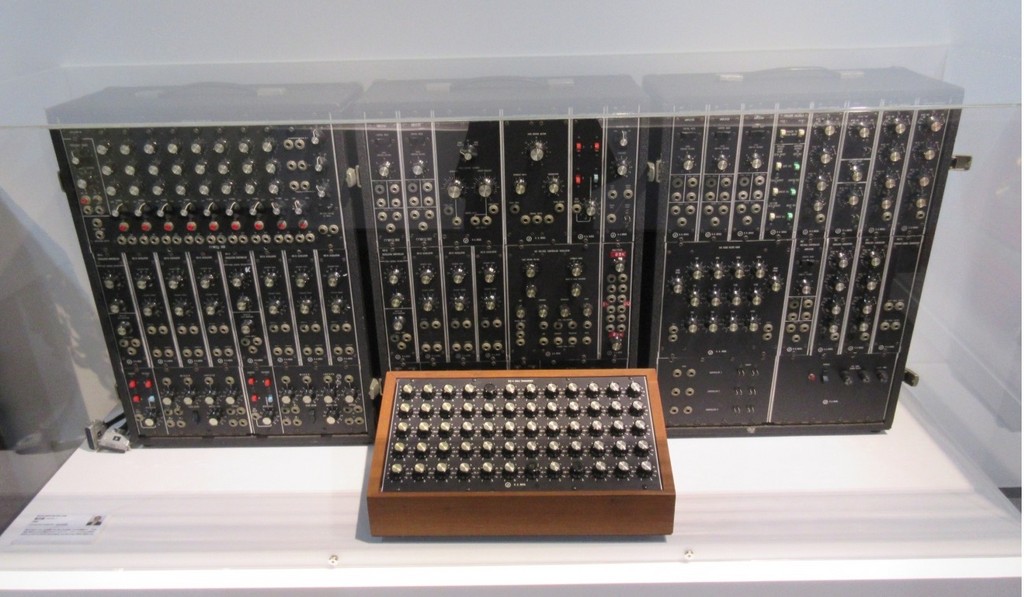

そしてその演奏に使われた貴重なシンセサイザー「MOOGⅢ」が、NHK放送博物館に展示されています。放送文化賞を受賞された方々のゆかりの品を展示するコーナーで見ることができます。

冨田さんが使用した「MOOGⅢ」(NHK放送博物館)

無数のつまみによって電気的に音を作り、加工・調整していくこの機械。キーボードは展示されていないので、“楽器”には見えないかもしれません。しかしこの後、喜多郎(NHK特集「シルクロード」のテーマなど)やYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)などによって発展していく日本の電子音楽の原点となったのは、間違いなくこのシンセサイザーと冨田勲さんです。音楽史に欠かせない一品をぜひご覧ください。

なお、5月末にはNHKのテレビやFMで冨田勲さんの追悼番組が放送されます。最近は「初音ミク」ともコラボしていた冨田さんの、幅広い音楽の世界を味わうことができます。

▼http://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=05692

NHK放送博物館

休館日 :原則として月曜日、年末年始

入場料 :無料

開館時間:9:30 - 16:30

所在地 :東京都港区愛宕2-1-1

(ホームページはこちら)

月報5月号「震災5年 国民と被災地の意識 「防災とエネルギーに関する世論調査・2015」から

世論調査部(社会調査)原美和子

熊本地震は先月14日の最初の震度7の地震から3週間以上が経ちましたが、いまも余震が続き、1万3千人近くの人が避難しています。今回のブログは、文研が昨年行った地震や災害に関する世論調査についてご紹介します。

東日本大震災の発生から今年3月で5年となるのを前に、文研では昨年(2015年)12月、世論調査を実施し、震災発生前と比べた暮らしの変化、災害に対する意識や備え、それから原発に対する人びとの考えなどを調べました。

同様の調査は、2011年、2013年にも全国を対象に実施していて、震災から時を経る中での人びとの意識の動きをみることもできます。さらに今回は、震災の被害が大きかった岩手、宮城、福島各県の調査相手の人数を増やすことで、全国調査との結果比較が可能な設計にして、被災地での人びとの意識の特性の分析もおこないました。

主な調査結果については、「放送研究と調査」5月号 震災5年 国民と被災地の意識 「防災とエネルギーに関する世論調査・2015」からに掲載していますが、このブログでは、「災害への備え」に関わる、ちょっと気になる調査結果をいくつかご紹介します。

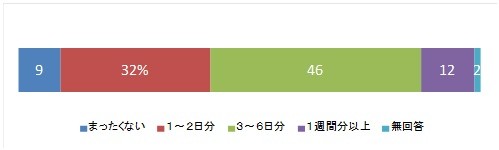

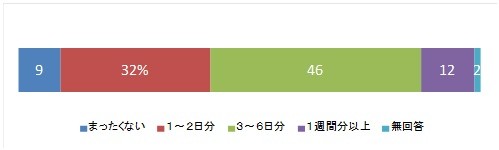

●「あなたのお宅には、家族全員が何日くらい過ごせる食料と飲料水がありますか」

全国の調査結果では、「3~6日」という人が最も多く46%でした。政府は、大災害に備えて最低でも3日分の食料・飲料水の確保を呼びかけていますが、その目標に達していない人(「まったくない」「1~2日分」と答えた人)が4割程度いました。南海トラフ巨大地震では被害が非常に広い範囲に及ぶおそれがあるため1週間分以上の家庭備蓄が必要とされています。あなたのお宅は大丈夫ですか?

●「大きな災害が発生した際の住民同士の助け合いは、どの程度期待できますか」

全国の調査結果では、「大いに」と「ある程度」を合わせた『期待できる』が55%だったのに対し、「あまり」と「まったく」を合わせた『期待できない』は44%と半数近くにのぼりました。ちょっと心配な結果ですね。

さらに、もうひとつ見てみましょう。

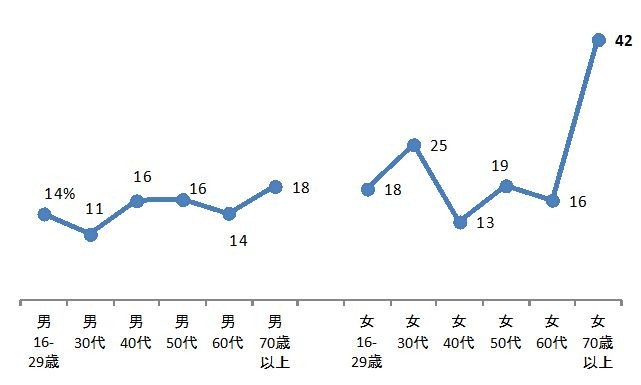

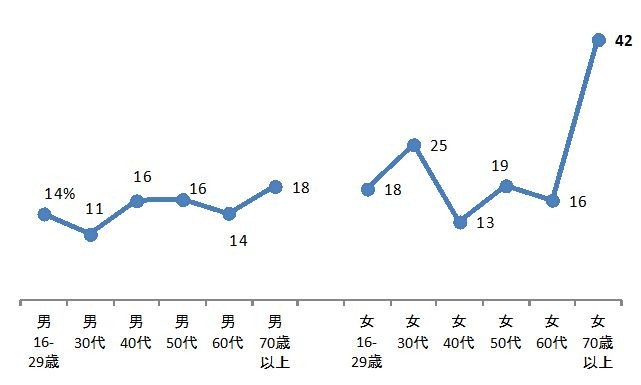

●「あなたは、災害時に自力で避難することができると思いますか」

この質問に「できない」と答えた人は全体では19%でした。しかし、男女年層別に細かくみると、下のグラフのようになりました。

男性では年齢層によって大きな差はありませんが、女性の70歳以上で42%と非常に高い割合になっているのです。これも災害時の大きな課題と言えそうです。

災害への備えの実態については、ほかにもさまざまな調査結果がありますので、関心がある方はぜひ、「放送研究と調査」5月号をご覧ください。みなさんのお宅の防災チェックにもなるかもしれません。