能登半島地震 地域メディアの状況は?~石川県・七尾市「ラジオななお」~【研究員の視点】#527

メディア研究部(メディア情勢)村上圭子

*はじめに

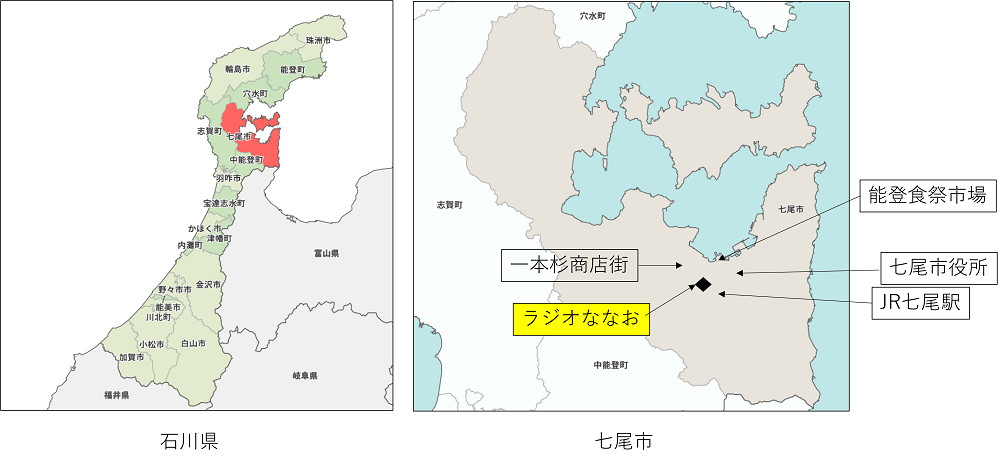

2月17日、私は能登半島地震で大きな被害を受けた石川県七尾市を訪ねました。目的は、「ラジオななお1」というコミュニティ放送の取材でした。このブログでは、元日の地震から約1か月半の時点での局と街の状況を、私が見てきた範囲でお伝えします。

*コミュニティ放送とは?

本題に入る前に、コミュニティ放送(コミュニティFMとも言います)とは何かについて、簡単に説明しておきます。NHKや民放は県域を主な放送エリアとしていますが、コミュニティ放送の放送エリアはおおむね市町村を単位としています。県域局よりもきめ細かく地域情報を伝え、住民の暮らしに寄り添い、コミュニティー活動を共に担う地域メディアであることが大きな特徴といえます2。

局名には、「ラジオななお」のように市町村名がついている局が多いです。しかし、実際に運営を行うのは民間の事業者やNPOなどの非営利法人で、市町村が直接運営することは制度上できません。多くの局では、市町村から行政広報の委託を受けたり、市町村が防災行政無線(同報系)で災害時に緊急情報を流す際、放送中の番組に割り込んで同じ音声を伝えるシステム(緊急割り込み放送)を導入したりするなど、密接な関係を構築してきました。2023年12月現在、全国には341局のコミュニティ放送局があり3、全国の約3割の市町村(一部を含む)をカバーしています。

*「ラジオななお」訪問

石川県にはコミュニティ放送局が5局あり、そのうちの1局が能登半島にありました。それが、今回訪問した「ラジオななお」です。

局は、JR七尾駅から歩いて数分、駅から北に海岸まで伸びる県道132号線沿いの、北國新聞七尾支社ビルの5階にありました。ビルの向かいにある七尾郵便局前の駐車場と車道の境目が大きく破損していて、この街を襲った震度6強の地震の大きさを物語っていました。

|

|

|

| 北國新聞七尾支社(局は5階) | 局の向かいにある七尾郵便局 | 七尾郵便局前の様子 |

事務所兼スタジオはビルの5階。ドアを入ってすぐ右には、ボルトの跡が残る白い壁がありました。地震前、ここには、縦2メートル×横1メートルぐらいの鉄製の棚が4面、同じ大きさのスライド式の棚が2面、計6面にびっしりとCDが収められていたそうです。それらの棚は全て、ボルトごと引っこ抜かれて倒れていました。棚にあったCDは、4階から5階に上る階段の脇などに積み上げられていました。

|

|

|

| 局の入口 | CDの棚が設置されていた壁 | 階段に置かれたCD |

*放送停止から再開まで

ラジオななお放送部社員 中川晋さん

ラジオななお放送部社員 中川晋さん

発災後の状況について、放送部の責任者である中川晋さんにお話を伺いました。

1月1日、午後4時10分の地震から13分後の午後4時23分、七尾市内には大津波警報発令が発令されました。ラジオななおが入るビルは、海岸から600メートル程しか離れておらず、海抜も高くはありません。中川さんは、元日だったこともあり、その日は局にはいませんでしたが、ひとまず高台に避難して警報解除を待つことにしたそうです。翌2日の午前1時48分、警報は解除されましたが、道路には亀裂や段差が多数生じていたため、段差が分かりにくい夜間の移動は危険と判断し、夜が明けて明るくなるのを待って、スタジオのある事務所に向かいました。

2日朝に事務所に到着し、放送機材が無事だったことを確認。停電はしていましたが、自家発電装置のバッテリーで稼働していたため、中川さんは七尾市からの緊急情報を確認しつつ、社内の復旧作業を進めていました。しかし、その自家発電装置のバッテリーも切れてしまいました。

そのため、電波を発射している送信所から直接放送を出すことができるようにするため、車で20分程のところにある送信所に向かいました。幸いにも送信所の電源は生きていました。中川さんは緊急の放送が必要になった場合に備えて準備を終了、テストのアナウンスも行っていたところ、事務所の電源が復旧したことが分かりました。(日頃から、スタジオや送信所に異常があった時、または復旧した時、携帯にメールが来るようにしているそうです。)

再び事務所に戻った中川さんは、七尾市から届いていた給水情報や開いているガソリンスタンドの情報などを随時放送しながら、社内の復旧作業を進めていきました。

ちなみに、地域メディアや災害情報を研究テーマとしている私は、発災後から、被災地のテレビやラジオのメディアのウェブサイトや、局が行っているネット配信をチェックしていました。特に、能登半島に局がある「ラジオななお」がどうなっているのかは気がかりでした。コミュニティ放送の多くは放送をネット配信しているため、ラジオななおのサイトにも繰り返しアクセスしてみました。しかし、1日には聞こえてくるのは非常に小さな番組のような音や雑音、アラーム音のみ。そして2日には全く聞こえない状態になっていました。(事務所が停電してバッテリーも切れてしまった時、ネット配信の電源も落ちたため)。3日に局のサイトのお知らせ欄が更新され、復旧作業をしながら放送を継続していることがわかった時には、コミュニティ放送に関心を寄せる人たちとその情報を共有して、ひとまず放送に従事している方が無事であるということにほっとしました。

*七尾市からの割り込み放送

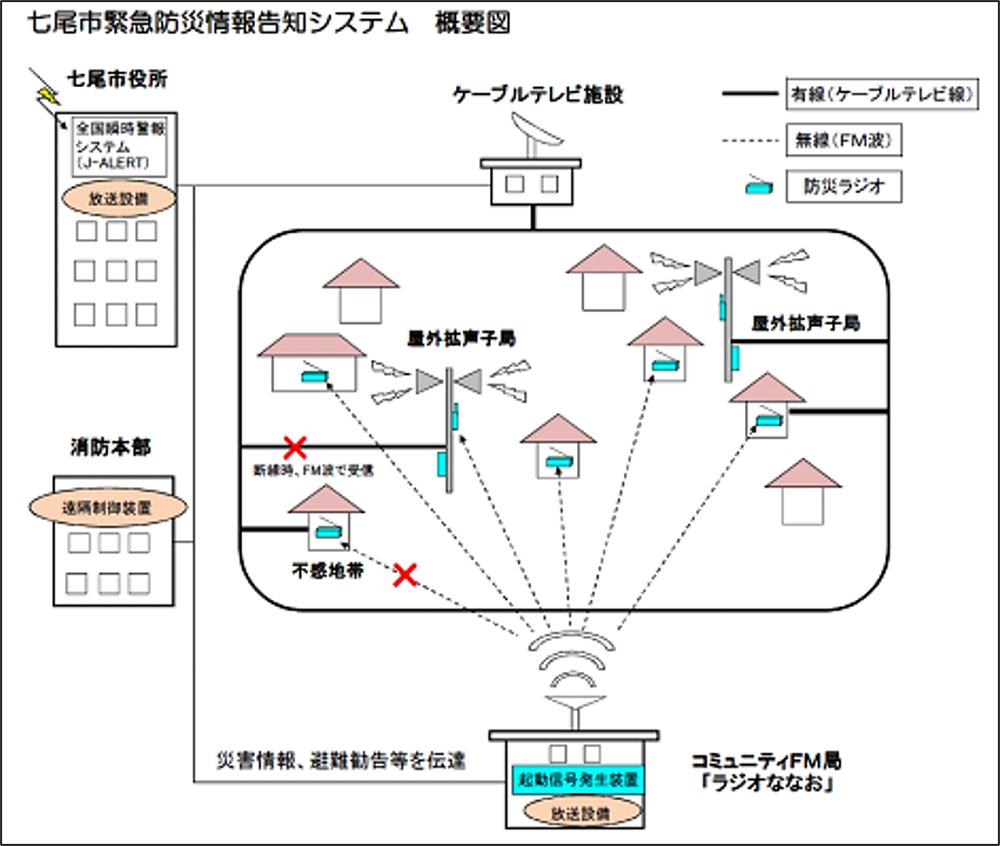

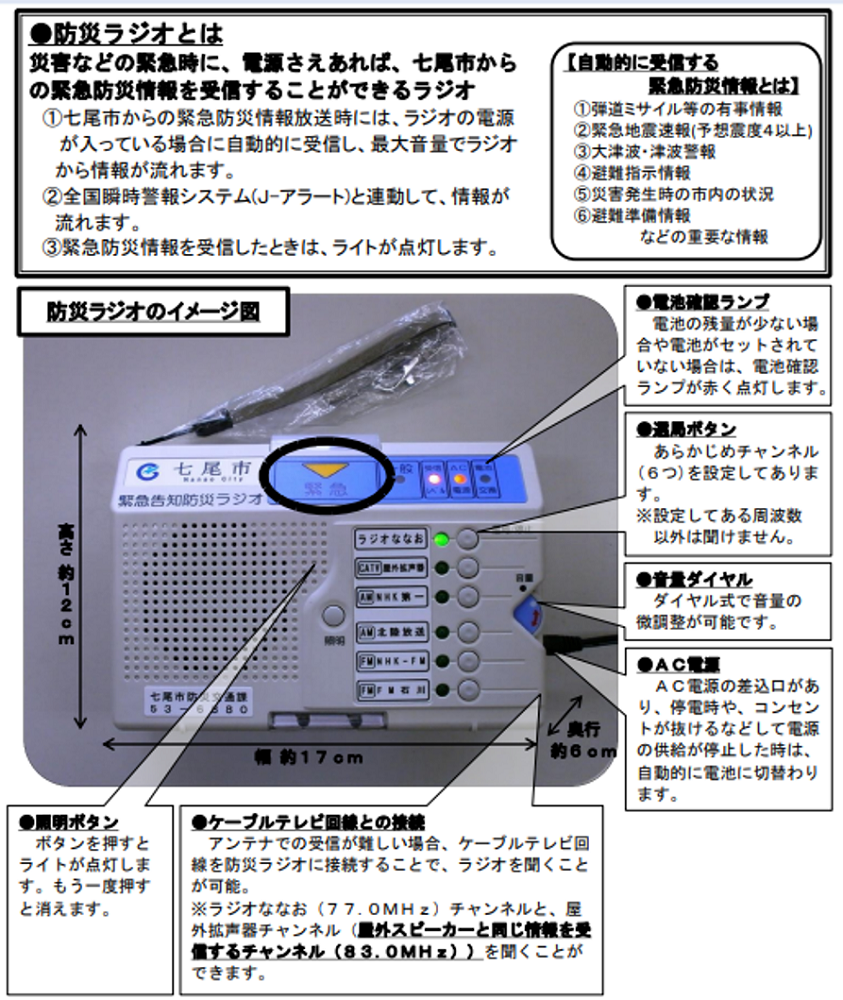

七尾市は、2007年にも輪島西南西沖を震源とした能登半島地震で被害を受けました。それを機に、合併前の1市3町ごとに異なる伝達方式で緊急情報を運用していたのを見直し、新たに「七尾市緊急防災情報告知システム」を構築しました4。これは、デジタル防災行政無線の代わりに、ケーブルテレビ網やコミュニティ放送の電波を活用して、屋外に設置されたスピーカーや防災ラジオ5を自動起動させるものです。

中川さんは、このシステムの導入の検討にも関わり、その後は毎月1回、放送波で屋外スピーカーやラジオが自動起動するかどうかの試験放送を七尾市と共に行ってきました。そのため、今回の地震ではすぐに七尾市役所の担当者に連絡し、積極的に緊急割り込み放送システムを活用して、住民向けの情報提供を行ってほしい、と伝えました。その後次第に、市は緊急割り込み放送でライフライン情報などを提供するようになっていったといいます。

|

|

| 七尾市「緊急防災情報告知システム」 | 市が販売している防災ラジオ |

*現在の放送は?

ラジオななおの生放送は、毎週木曜日の午前11時から午後2時までの3時間の『七尾もしもし探検隊』で、それ以外は同じ北國新聞系列である「ラジオかなざわ」などの生番組や録音番組を放送しています。震災後初めての生放送は1月4日の木曜日。その日の担当だったフリーのパーソナリティーの車吉章さんは、生放送前に自宅や店舗前で片付けをしている人々に話を聞き、放送に臨んだそうです6。以降、毎週木曜日には震災前と同様、3人のパーソナリティーが交代で生放送を行っています。

被災した人たちの復旧に向けた多様な生活情報については、「ラジオかなざわ」が制作する番組の中で、七尾市の情報として放送する時間を設けています。この他、「井戸水が出ているのでどうぞ自由にくんでいってください」という商店や企業の情報などについては、ラジオのリスナーから寄せられた情報を元に、公式サイトや公式のXなどで発信されている情報を確認した上で、「ラジオななお」発の生活情報としてコーナーを設けて放送しているそうです。

*七尾一本杉通りにて

「花嫁のれん館」常設展示(地震後は休館中)

「花嫁のれん館」常設展示(地震後は休館中)

出典: info@hanayomenorenkan.jp

局での取材を終えた後、中川さんに被災した街を案内してもらいました。局から一本海沿いにある七尾一本杉通りは、多くの観光客が訪れる場所だそうです。特に有名なのが、「花嫁のれん」。通りにある展示館のウェブサイトによれば、花嫁のれんとは「幕末から明治時代にかけて加賀藩の領地内であった能登・加賀・越中で始まった婚礼の風習の一つで、嫁入りの時に嫁ぎ先の仏間に掛けられ、花嫁がくぐるのれん7」のこと。七尾一本杉通りのおかみたちのアイデアで、婚礼後、たんすにしまわれたままだった花嫁のれんを展示する催しを2014年から行っているそうです。

七尾一本杉通りでは、創業から150年以上の和ろうそく屋さん8をはじめ、古い建物の風情を生かして店を営んでいたところもあり、被害が大きくて、歩いていて胸が詰まりました。そんな中、中川さんに声をかけてきたのが、この商店街でセレクトショップとアトリエを営む道下真奈美さんでした。震災後に会うのは初めてだったそうで、2人は1か月半ぶりにお互いの無事を喜び合い、近況をしばらく語り合っていました。

|

|

|

一本杉通りで店舗を営む道下真奈美さん(左) |

アトリエ「つばさ」に飾られた子ども達の絵 |

道下さんから発せられたのは、建物の公費解体に必要な罹災(りさい)証明の発行が進んでいないため、商店街の店舗の人たちは暮らしの再建に向けた道筋が見えないといういらだちや、被災のストレスを抱え込んだ子どもたちのケアへの思いでした。道下さんのアトリエの小窓には、震災後に子どもたちが描いた絵が飾られていました。大人のように愚痴やおしゃべりで恐怖や不安を解消できない子どもたちは、絵を描くことを通して少しずつ日常を取り戻していってくれているのではないか、そう語る道下さんの横で、中川さんは熱心に子どもたちの絵を見ていました。

*おわりに

最後に立ち寄ったのは、道の駅・能登食祭市場、通称「七尾フィッシャーマンズワーフ」です。海岸沿いにあるため液状化の被害が大きく、休業が続いていました。私は能登半島に何度かプライベートで行ったことがあり、この市場も訪ねたことがあります。マアジ、さより、タラの白子も本当においしかったことを覚えています。

|

|

| 道の駅 能登食祭市場(七尾フィッシャーマンズワーフ) | |

「負けないぞ!!七尾!!みんなで支えよう能登半島」。今回は七尾市への訪問でしたが、引き続き、能登半島を訪ねながら、地域メディア、災害情報伝達を研究する視点で、被災地の復旧・復興のために何ができるのか、何を教訓として学び取っていけばいいのか考えていきたいと思います。

1 ラジオななお ウェブサイト https://www.radionanao.co.jp/

2 コミュニティ放送の詳しい役割については・・・

北郷裕美「コミュニティFMの可能性 公共性・地域・コミュニケーション」(青弓社)などを参照

3 総務省 電波利用ホームページ「コミュニティ放送の現状」

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/bc/now/

4 総務省「コミュニティ放送等を利用した自動起動ラジオ地域事例集」 P90-93

https://www.soumu.go.jp/main_content/000495078.pdf

5 七尾市役所「七尾市防災ラジオ」

https://www.city.nanao.lg.jp/bosai/kurashi/bosai/joho/documents/bousairazio.pdf

6 詳細は「GALAC」2024年3月号 P73に掲載

7 「花嫁のれん館」ウェブサイトより引用

8 「高澤ろうそく」 被災した店舗の再建のためのクラウドファンディングも開始している

https://takazawacandle.jp/index.html

|

村上圭子 |