メディア研究部(メディア史研究) 居駒千穂

10月30日に『NHK年鑑2021』を刊行しました。1931年に『ラヂオ年鑑』として創刊されて以来、戦時中と終戦直後の3年間を除いて毎年刊行され、本号は86冊目にあたります。今回は「見出しデザイン」なども一新し、読みやすさを追求しました。

10月30日に『NHK年鑑2021』を刊行しました。1931年に『ラヂオ年鑑』として創刊されて以来、戦時中と終戦直後の3年間を除いて毎年刊行され、本号は86冊目にあたります。今回は「見出しデザイン」なども一新し、読みやすさを追求しました。

本号では新型コロナウイルス感染拡大へのNHKの対応や、発災から10年の東日本大震災について冒頭に掲載しました。また一年の動きを社会、NHK、国内・海外メディアに分けてコンパクトに一覧できる「放送日誌」や、1,000に及ぶNHKの定時番組・特集番組の概要をまとめた「番組解説」、NHKの本部だけでなく地域放送局の業務内容も詳細に掲載しています。

さて、ここで「問題」です。いま放送中の『あさイチ』『うたコン』『ガッテン!』。

この3番組の初回放送日を古いものから順に並べてください。正解はぜひ『NHK年鑑2021』377~378ページでお確かめください。ご覧になるとわかりますが、意外な「事実」も浮かび上がります。

――― 時代とともに歩み続け、放送のいまを未来に届ける、『NHK年鑑』。

これからも「いま」を刻み続けます。

『NHK年鑑』は書店またはNHK出版にお申し込みください。

Web版は次の画像をクリック!

(答え)

初回放送日の古いものから、

『あさイチ』第1回放送日 2010年3月29日

『うたコン』第1回放送日 2016年4月12日

『ガッテン!』第1回放送日 2016月4月13日

の順になります。

『ガッテン!』は21年間にわたって放送した『ためしてガッテン』をリニューアルした番組で、意外にもこの3番組の中では「一番若い番組」。

リニューアル後の初回放送は、『うたコン』と同じ2016年4月。わずか「一日違い」の4月13日です。

世論調査部(視聴者調査) 保髙隆之

早いもので11月も終盤に入ってきました。コロナ禍で季節感を感じる機会が例年より少なかった気がする2021年ですが、個人的には毎年、この時期に楽しみにしている恒例のイベントがあります。それは…「紅白歌合戦」の出場者発表!

我が家では家族そろって紅白を見て、両チームを採点するのがお約束。誰が初出場で、誰が出場しない、というのは子どもの頃は“重大”ニュースでした。大みそかには、父の「若いアイドルはみんな同じ顔に見える」なんて声を聞きながら、「これは人気ドラマの主題歌なんだよ!」などと、「ザ・ベストテン」仕込みの知識で解説したものです。40代以上の方なら同じような経験をした方も少なくないのではないでしょうか?

最近は発表と同時に、若年層と高年層の双方から「知らない人ばかり」「なぜ私の推しが出ないの!」などと激しい応酬がSNS上で繰り広げられることも風物詩となっています。刺さる人にはとことん刺さるけど、そのアーティストのファンコミュニティーの範囲を超えることは難しい。そんな昨今の音楽シーンの背景には「音楽」ジャンルの映像コンテンツへの接触パターンの変化もありそうです。

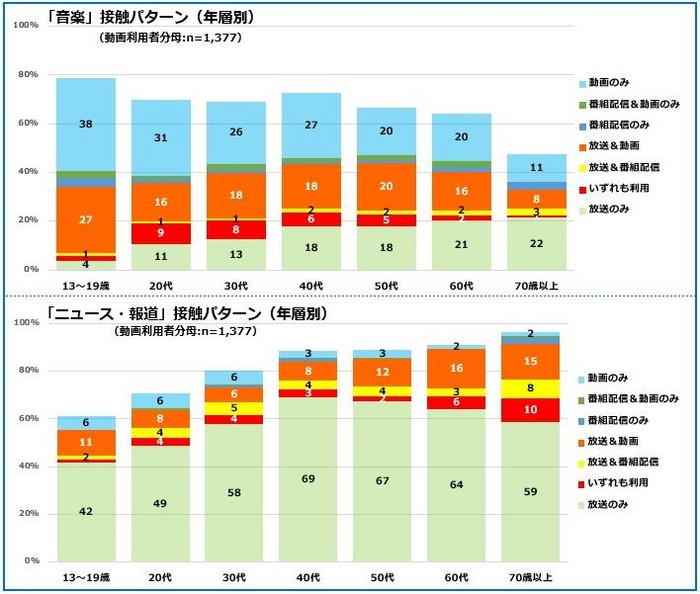

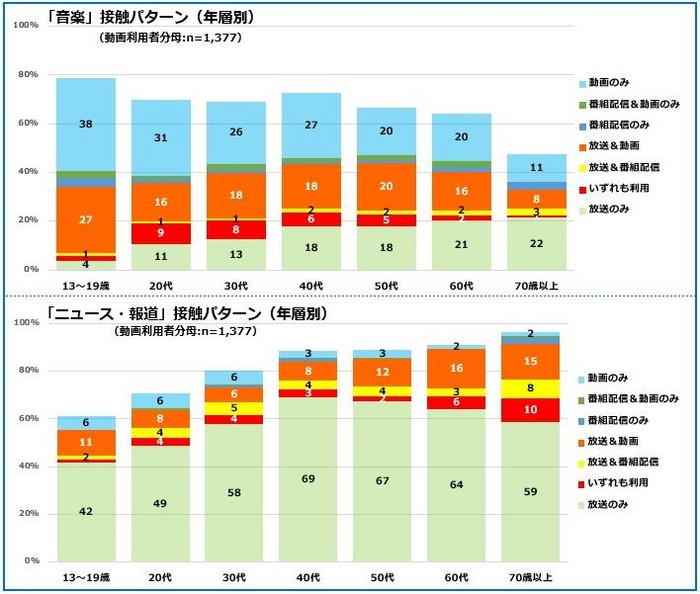

下のグラフは昨年11月から今年の1月にかけて実施した世論調査「コロナ時代のテレビの価値」(全国13歳以上対象)の結果です。動画利用者(1,377人)に、「テレビ放送(録画含む)」(図中では「放送」)、NHKプラスやTVerなど「インターネット経由のテレビ番組」(同じく「番組配信」)、YouTubeやAmazonプライム・ビデオのオリジナルコンテンツなどの「インターネット動画(テレビ番組除く)」(同様に「動画」)の3つに分けて、それぞれ視聴ジャンルを複数回答で尋ねました。

「音楽」ジャンルと、参考に「ニュース・報道」ジャンルの接触パターンを年層別に比較すると、「放送のみ」での接触がどの年層でも多い「ニュース・報道」に比べ、「音楽」は「動画のみ」での接触が目立ちます。動画利用者へのインタビュー調査では、自分の好きなアーティストのパフォーマンスだけを見たいという声が多く聞かれました。ひと昔前なら、自分の聞きたい歌手の出番が来るまでテレビの前で待つしかありませんでした。(その代わり、思いがけない歌手との出会いの楽しさもありました。)しかし、今は違います。ハードなニュースで問題になりがちな社会の「分断」ですが、「音楽」ジャンルにも「自分」と「他者」のお気に入りを隔てる壁が存在しているようです。

一方、「放送&動画」の両方で接触する人が幅広い年層で一定数いることも確か。これは他のジャンルと比べても「音楽」の大きな特徴になっています。そういえば、私も昨年の紅白で、それまで食わず嫌いだったYOASOBIの曲を初めて聞き、以来、サブスクやYouTubeで新曲は必ずチェックするようになりました。「ザ・ベストテン」世代の私でさえそうなのですから、デジタルネイティブのZ世代は各メディアとジャンルの特性を理解し、賢く効率的に使い分けているはずです。さて、今年の紅白では、どんなアーティストが世代をこえた出会いの喜びと感動を届けてくれるのでしょうか。今から楽しみです。

コロナ禍を経た今、ジャンルや生活場面によって異なるテレビや動画の見方について、また、紅白のように家族そろってテレビ「放送」をみる習慣が変化する可能性について、「放送研究と調査」10月号の「コロナ禍はテレビと動画の利用者にどんな影響を与えたか」で詳しく報告しています。ぜひ、ご一読ください。

メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

私はこれまで5回にわたり、文研ブログで『テラスハウス』に関する記事を書いてきました。『テラスハウス』とは、2012年にフジテレビ系列で放送が開始され、NetflixとFODで配信が行われてきたリアリティ番組1)です。2020年5月、番組に出演中だったプロレスラーの木村花さんが、番組の内容をきっかけとしたSNS上の誹謗中傷に苦しみ自ら命を断つという痛ましい出来事があったことは、多くの方の記憶に残っていると思います。

現在、花さんのお母さんである木村響子さんは、誹謗中傷の被害者と加害者を減らすことを目標に啓蒙活動を行う「Remember HANA 2)」というNPOを設立し、活動を続けています。響子さんの問題提起もあり、この1年でSNSの誹謗中傷対策は大きく進みました。しかし、番組・コンテンツ制作のプロフェッショナルである放送局やメディアが、番組に協力、参加してくれる出演者や取材者に対しどのような姿勢で向き合うべきかという課題については、十分に議論がし尽くされたとは思えません。花さんが亡くなった当時は、こうした切り口の指摘や報道も数多くなされていましたが、1年半経った今では報じられることもほとんどなくなりました。メディア研究に携わる私の役割は、メディアの問題として「花さんをわすれない」ことだと考え、発信し続けています。

「放送研究と調査」の10月号では、これまでのブログの内容に加筆修正した論考を発表しました。11月1日からは文研のウェブサイトでも全文を公開中です3)。論考では、木村響子さんの申立てをきっかけに審理が行われてきた放送倫理・番組向上機構(BPO)放送人権委員会の決定4)、花さんの死後に進められてきたフジテレビのSNS対策5)、リアリティ番組“先進国”イギリスで進められている独立規制機関Ofcomによる放送局への規制の強化の動き等について取り上げました。

これらの内容に通底するのは、制作者と出演者の関係はどうあるべきか、というテーマです。このテーマをもう少し広げて取材者と被取材者の関係性までも含めると、古くから存在する問題であるといえます。制作者や取材者は、出演者や被取材者に対して、どこまで演出や取材の意図を細かく説明すべきなのか……。また、制作のプロセスにおいて、出演者や被取材者の要望や不満にどこまで耳を傾けるべきなのか‥‥‥。対立が生じた時や出演者が悩みを抱えこんでしまった場合、どこまでコミュニケーションを深めればいいのか‥‥‥。番組制作に携わったことがある人なら、誰しも悩んだ経験があるはずですし、20年近く報道番組のディレクターをしてきた私自身も、当時は葛藤の連続でした。更にSNS時代を迎え、誹謗中傷への対策やそれによって傷つく出演者へのケアという大きなテーマが加わってきたのです。

個々の現場の制作者はこれまで、出演者や被取材者との間で作る信頼関係と、番組編集の自主・自律を前提とする緊張関係とのバランスの中で悩みながら作業を進め、その方法が個人の経験として積み上げられ、それが組織内で共有される形で継承されてきました。SNS時代に急速に発展してきた『テラスハウス』をはじめとしたリアリティ番組は、若い一般の出演者と制作者が一蓮托生の状態の中で関係を構築し、台本なきドラマを紡いでいく、その難しさを魅力に昇華させていく力量が問われる新たな現場でした。こうした現場では様々な新たな模索が行われ、その結果、『テラスハウス』は世界的なブームとなるコンテンツとなったと同時に、花さんの死という痛ましい出来事も生んでしまったのです。

リアリティ番組において出演者が自ら命を断つ事案が多く発生しているイギリスでは、放送局に対し、出演者契約や番組内容・演出、出演によって生じるリスク、提供可能なケア等について、詳細なインフォームドコンセントが義務付けられました。これまでは個々の現場の取り組みに委ねられてきた日本でも、今後、こうした議論は行われなければならないのではないかと私は考えています。プロフェッショナルメディアとして社会から信頼される存在であり続けるためには、出演者や被取材者への姿勢がどうあるべきか、より自律的に社会に示していくことが問われると思います。

一方で、一部のリアリティ番組が目指してきたであろう、生きづらさを抱えながらも前を向いて生きていこうとする人達の発信や自己表現、そしてそれを通じた成長や挫折、そこからの立ち直りを見守っていくというスタイルの番組制作や取り組みは、今後一層、メディアが担うべき社会的機能になっていくのではないかと私は考えています。特に、プロフェッショナルメディアである放送局は、花さんの死をメディアの問題としてしっかりと受け止めた上で、こうした取り組みに果敢に挑戦していってほしいと考えています。

1) 制作者が設けた架空のシチュエーションに、一般人などの“素人”を出演させ、そこに彼らの感情や行動の変化をひき起こす仕掛けを用意し、その様子を観察するような内容

2) https://rememberhana.com/

3) https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/20211001_7.html

4) https://www.bpo.gr.jp/?p=10741&meta_key=2020

5) https://www.bpo.gr.jp/wordpress/wp-content/themes/codex/pdf/brc/determination/2020/76/taiou/76_taiou_cx.pdf

10月30日に『NHK年鑑2021』を刊行しました。1931年に『ラヂオ年鑑』として創刊されて以来、戦時中と終戦直後の3年間を除いて毎年刊行され、本号は86冊目にあたります。今回は「見出しデザイン」なども一新し、読みやすさを追求しました。

10月30日に『NHK年鑑2021』を刊行しました。1931年に『ラヂオ年鑑』として創刊されて以来、戦時中と終戦直後の3年間を除いて毎年刊行され、本号は86冊目にあたります。今回は「見出しデザイン」なども一新し、読みやすさを追求しました。