世論調査部 (視聴者調査) 斉藤孝信

今回のブログは3回シリーズで、文研が2016年から実施した「東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」の結果をもとに、東京オリンピック(以下、五輪)で、どのような競技や式典が人々の印象に残ったのかをご紹介しています。

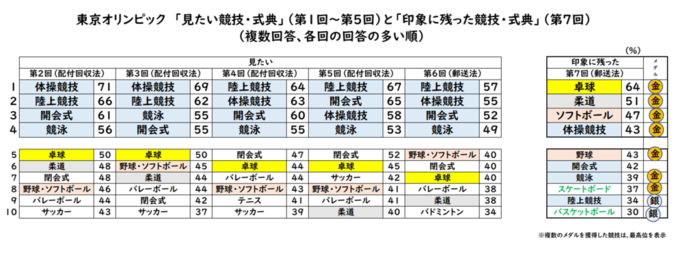

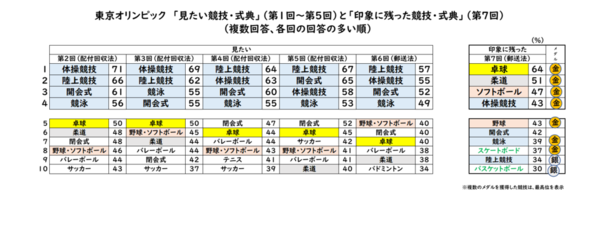

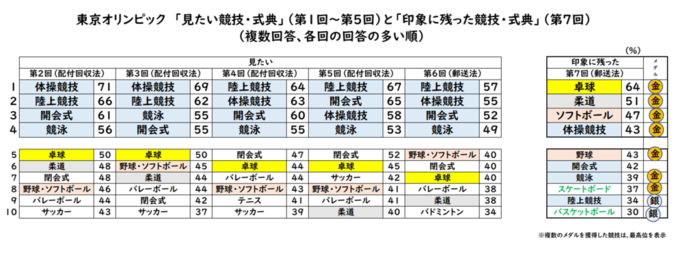

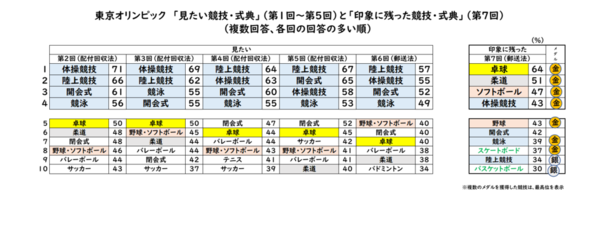

まずはここまでのおさらいとして、大会前の第2回から第6回で尋ねた「見たい競技・式典」と、大会後の第7回で尋ねた「印象に残った競技・式典」を改めてご覧いただきます。

<前回ブログまでのポイント>

<前回ブログまでのポイント>

①大会前は「体操競技」「陸上競技」「開会式」「競泳」が「見たい競技・式典」のトップ4を占め続けていた。

②大会後の「印象に残った競技」では、トップは「卓球」、2位「柔道」、3位「ソフトボール」となり、さらに、第6回まではトップ10に入らなかった「スケートボード」が8位、「バスケットボール」も10位と、日本勢のメダル獲得競技が多くの人の印象に残った。

③「印象に残った競技・式典」のランキングは性別や年代によって異なり、男性の40代以下と女性の50代以下では、「スケートボード」や「バスケットボール」がトップ5に入る年代もある。

今回のブログは、性別や年代以外の切り口で、「印象に残った競技・式典」のランキングをさらに味わいたいと思います。

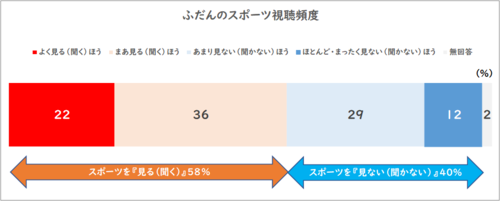

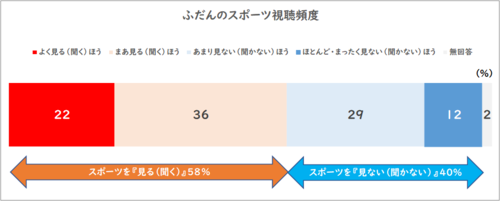

世論調査では、ふだん、テレビやラジオ、インターネットなどでスポーツをどのくらい視聴するかも尋ねました。

この回答によって、ふだんスポーツを『見る(聞く)』人と『見ない(聞かない)』人に分けて、「印象に残った競技・式典」のランキング表を作ってみました。すると……。

この回答によって、ふだんスポーツを『見る(聞く)』人と『見ない(聞かない)』人に分けて、「印象に残った競技・式典」のランキング表を作ってみました。すると……。

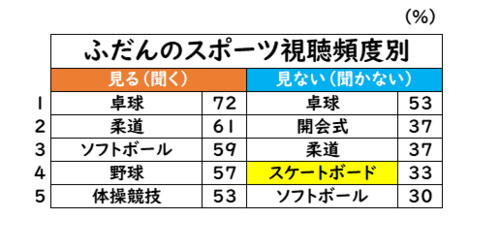

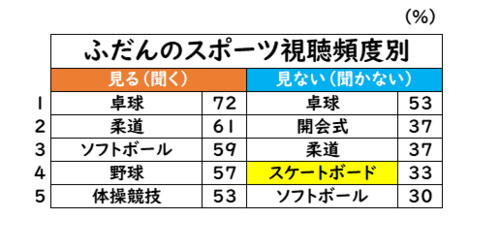

ふだんスポーツを『見る(聞く)』人のトップ5は全体のランキングと同じ顔ぶれですが、『見ない(聞かない)』人では、全体ではトップ5に入らなかった「開会式」が2位、そして「スケートボード」が4位に入ります。

ふだんスポーツを『見る(聞く)』人のトップ5は全体のランキングと同じ顔ぶれですが、『見ない(聞かない)』人では、全体ではトップ5に入らなかった「開会式」が2位、そして「スケートボード」が4位に入ります。

「開会式」については、ふだんスポーツを視聴しない人たちでも、ある種のお祭り的なイベントとして興味があったのだろうし、印象にも残ったのだろうと推測できるのですが、なぜ「スケートボード」が、「ソフトボール」や「野球」「体操競技」よりも上位になるのだろうという疑問が湧きます。

その謎を解くひとつの手がかりとして、次のデータを紹介したいと思います。調査では、競技名だけではなく、「東京五輪の競技でどんなことが印象に残ったか」も尋ねました。その結果を、先ほどの、ふだんのスポーツ視聴頻度別にみてみると……。

ふだんスポーツを『見る(聞く)』人では、「日本が過去最多の金メダルを獲得したこと」が最も多かったのに対して、『見ない(聞かない)』人では、「10代など若い選手たちの活躍ぶり」が最も多かったのです。

ふだんスポーツを『見る(聞く)』人では、「日本が過去最多の金メダルを獲得したこと」が最も多かったのに対して、『見ない(聞かない)』人では、「10代など若い選手たちの活躍ぶり」が最も多かったのです。

その点、スケートボードはまさに、13歳で日本史上最年少金メダリストとなった西矢椛選手や12歳銀メダリストの開心那選手など、若い選手たちが大活躍したのですから、きっと、ふだんスポーツを視聴しない人たちにも、鮮烈なインパクトを与えたのでしょう。

どんな競技や式典が印象に残ったのか、さまざまな切り口で分析するのは非常に面白くて、とても今回のブログだけでは書き尽くせませんが、たとえば「閉会式」を挙げた人は全体では28%でしたが、1964年の前回の東京五輪のことを覚えている人では47%にのぼりました。前回の東京五輪の閉会式では、運営側の手違いでさまざまな国や地域の選手たちが一気に入場してしまうハプニングがあり、それがむしろ、世界中の人々が交流する平和の祭典を印象付ける演出であったかのように多くの人を魅了したという微笑ましいエピソードが有名ですね。今回の調査結果をみた私は、当時を覚えている皆さんはきっと、その光景を脳裏によみがえらせながら、今大会の閉会式もじっくりと味わったのだろうなあ、などと、思いを馳せていたのでした。

連載にお付き合いくださり、ありがとうございました。

改めて、あなたにとって、最も印象的だった東京五輪の競技・式典は何でしたか?

『放送研究と調査』6月号では、7回にわたる世論調査の結果をもとに、“人々にとって、東京五輪・パラとは何だったのか”を考えます。ブログでご紹介した「印象に残った競技・式典」以外にも、人々はコロナ禍での開催をどのように感じていたのか。そうした状況で大会をどのように楽しんだのか。今大会は人々にとってどのような意義を持ち、東日本大震災からの“復興五輪”たりえたのか。そして、日本にどんなレガシーを遺したのかなど、さまざまな視点で考察しております。どうぞご一読ください!

世論調査部 (視聴者調査) 斉藤孝信

前回のブログから、文研が2016年から7回にわたって実施した「東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」の結果をもとに、東京オリンピック(以下、五輪)で、どのような競技や式典が人々の印象に残ったのかをご紹介しています。

まずはおさらいとして、大会前の第2回から第6回で尋ねた「見たい競技・式典」と、大会後の第7回で尋ねた「印象に残った競技・式典」を改めてご覧いただきます。

<前回ブログのポイント>

<前回ブログのポイント>

①大会前は「体操競技」「陸上競技」「開会式」「競泳」が「見たい競技・式典」のトップ4を占め続けていた。

②大会後の「印象に残った競技」では、トップは「卓球」、2位「柔道」、3位「ソフトボール」となり、さらに、第6回まではトップ10に入らなかった「スケートボード」が8位、「バスケットボール」も10位と、日本勢のメダル獲得競技が多くの人の印象に残った。

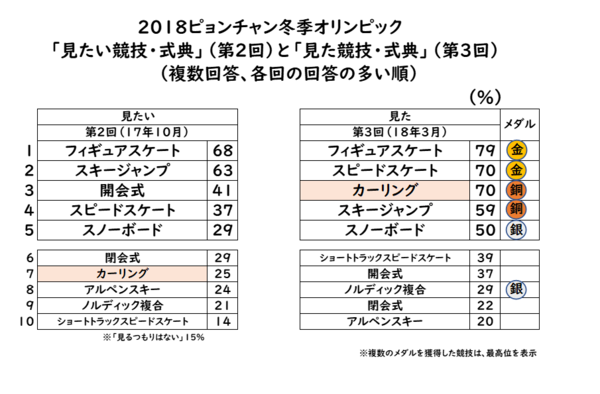

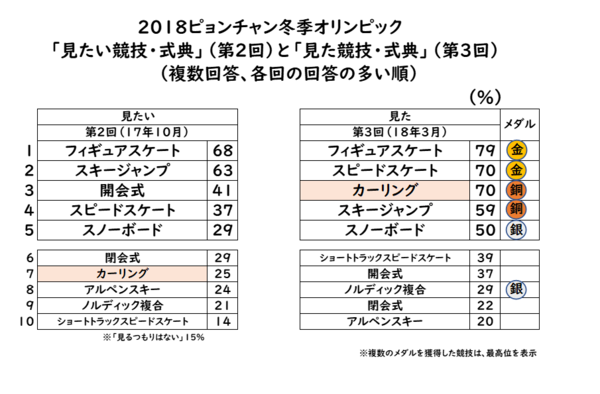

③大会前にあまり注目されていなかった競技が、日本勢の活躍によって一躍注目を浴びたのは、2018年ピョンチャン冬季五輪の「カーリング」によく似ている。

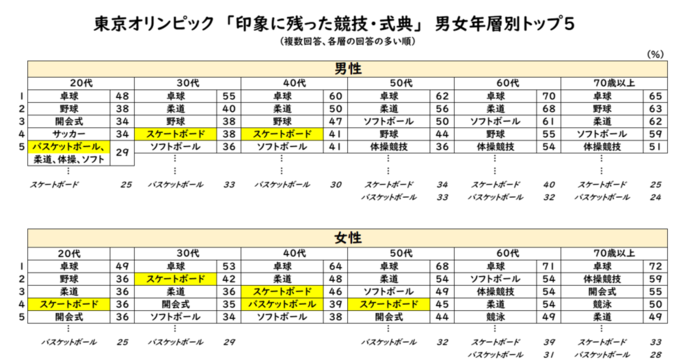

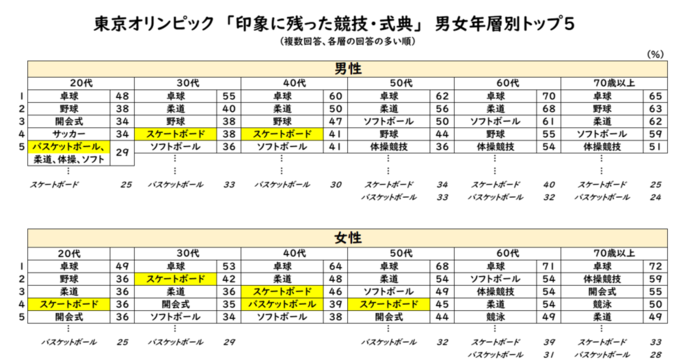

今回は、「印象に残った競技・式典」の順位が、実は、性別や年代によって入れ替わるというお話をします。男女年層別のトップ5一覧表を作りましたので、皆さま、ぜひご自身の印象と見比べてみてください。

「卓球」はすべての年代でトップですが、ご注目いただきたいのは「スケートボード」と「バスケットボール」です。前提として、この2競技は、どの年代でも3割前後から4割ほどの人が「印象に残った」と答えているわけですが、それを承知のうえで、今回はあえて、性別・年代別の順位で語ります。

「卓球」はすべての年代でトップですが、ご注目いただきたいのは「スケートボード」と「バスケットボール」です。前提として、この2競技は、どの年代でも3割前後から4割ほどの人が「印象に残った」と答えているわけですが、それを承知のうえで、今回はあえて、性別・年代別の順位で語ります。

全体では「印象に残った競技・式典」のトップ5に入らなかった「スケートボード」と「バスケットボール」。ところが、男性の40代以下と女性の50代以下ではトップ5に入ります。特に女性の30代では「スケートボード」が、「卓球」に次ぐ2位。女性の40代では「スケートボート」が3位、「バスケットボール」が4位です。

大会を通して最も印象に残ったシーンや出来事についての自由回答でも、特に20代から40代の人を中心に、

「スケートボードで13歳の女の子が金メダルを獲得した。嬉しかった!」(女性30代)

「女子バスケットボールの準々決勝。残り時間わずかの時に3ポイントシュートを決めて、逆転。銀メダル、すごい」(女性40代)

…といった回答が大変多くありました。

また、「スケートボード」については、

「スケートボードの決勝で、優勝候補の選手が最後までチャレンジし続けた勇気。

結果的に表彰台を逃したものの、そのチャレンジを選手同士がたたえ合う姿を見て、

メダルを勝ち取るのとは異なる、スポーツの新しい価値感や可能性を感じた」(男性40代)

「負けても人を思う気持ち。勝つだけではない。若い人のこれからの生き方が楽しみだ」(女性20代)

…というように、勝ち負けやメダルだけではなく、これまで知らなかった“競技文化”に触れ、感銘を受けた人が多くいらっしゃいました。

次回のブログでは、性別や年代以外の切り口で、「印象に残った競技・式典」の分析を掘り下げます!

『放送研究と調査』6月号では、7回にわたる世論調査の結果をもとに、“人々にとって、東京五輪・パラとは何だったのか”を考えます。人々はコロナ禍での開催をどのように感じていたのか。そうした状況で大会をどのように楽しんだのか。今大会は人々にとってどのような意義を持ち、東日本大震災からの“復興五輪”たりえたのか。そして、日本にどんなレガシーを遺したのかなど、さまざまな視点で考察します。どうぞご一読ください!

世論調査部 (視聴者調査) 斉藤孝信

早いもので、2020 東京オリンピック・パラリンピック(以下、五輪・パラ)が開催されてから、まもなく 1 年になります。去年の今頃といえば、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、日常生活のさまざまな場面で自粛を求められ、感染の不安を抱えていた人も多いと思います。

そんな中で、皆さんは、東京五輪・パラのことをどう思っていましたか?

私は「本当に開催できるの? せっかくの東京開催なのに、直接観戦できないなんて…」 と、正直言って少しネガティブな気持ちだったような気もします。

ところが、ひとたび大会が始まると、連日テレビにかじりつきで、卓球混合ダブルス水谷・伊藤ペアの金メダルに歓喜の涙、女子ソフトボールの上野投手の力投に感動の涙、(恥ずかしながら今まで見たことのなかった)スケートボードの大技と、健闘を讃え合う選手たちの姿にこれまた涙と、良い意味で涙が枯れるほどに、すっかり満喫したのでした。

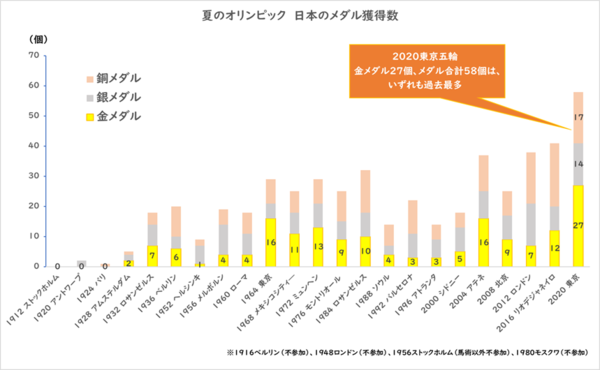

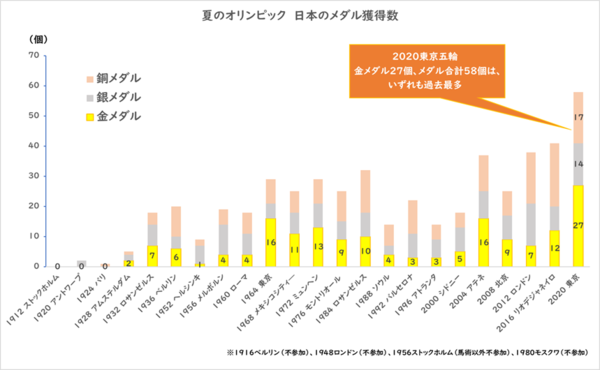

実際に、今大会での日本勢の活躍ぶりは素晴らしかったですね!決してメダルがすべてだとは思いませんが、金メダル27個、銀と銅を合わせたメダル58個は、いずれも日本勢として夏の五輪では最多!大変な状況の中で練習を積み重ね、栄冠を勝ち取った選手の皆さんに、改めて大拍手を贈りたいと思います。

皆さんは、どんな競技が印象に残りましたか?

皆さんは、どんな競技が印象に残りましたか?

文研では2016年から7回にわたって「東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」を実施し、2017年の第2回からは毎回、「見たい競技・式典」を、大会後の第7回では「印象に残った競技・式典」を尋ねました。今回のブログでは、この質問の結果分析を3号シリーズでお届けします。

では、さっそく。第6回・第7回はコロナ禍を受けて郵送法で実施しましたので、第5回までの配付回収法の結果とは単純に比較できませんが、一覧にしてみますと……

大会前の第6回までの「見たい競技・式典」のトップ4は、順位や「見たい」と答えた人の割合に多少の違いはありますが、「体操競技」「陸上競技」「開会式」「競泳」が占め続けていました。

大会前の第6回までの「見たい競技・式典」のトップ4は、順位や「見たい」と答えた人の割合に多少の違いはありますが、「体操競技」「陸上競技」「開会式」「競泳」が占め続けていました。

しかし、大会後の「印象に残った競技」では、上位の顔ぶれがガラリと変わりました。トップは「卓球」、2位「柔道」、3位「ソフトボール」です。さらに、第6回まで一度もトップ10に入らなかった「スケートボード」が8位、「バスケットボール」も10位にランクインしました。これらはすべて日本のメダル獲得競技です。私自身もそうですが、「大会前にはそれほど興味がなかったけれど、活躍ぶりやメダル獲得を目の当たりにして、強く印象に残った」ということなのではないでしょうか。

東京五輪の「スケートボード」「バスケットボール」のように、大会前にあまり注目されていなかった競技が、日本勢の活躍によって一躍注目を浴びるという現象は、2018年ピョンチャン冬季五輪でも起きていました。大会前の第2回で尋ねた「見たい競技」と、大会直後の第3回に尋ねた「見た競技」での、「カーリング」を挙げた人の割合が、25%から70%へと跳ね上がったのです。たしかに当時、銅メダルを獲得した戦績だけではなく、選手たちが競技の合間におやつを頬張る“もぐもぐタイム”も話題になるなど、競技中継以外にも、テレビのニュースやワイドショーで連日のようにカーリング日本代表の皆さんを目にしていたような気がします。

今号では、東京五輪で「印象に残った競技・式典」について、調査相手全体のランキングをご紹介しましたが、実はこのランキングは、性別や年代によって、少なからず順位が入れ替わります。次号のブログでは、そのお話をいたします!

今号では、東京五輪で「印象に残った競技・式典」について、調査相手全体のランキングをご紹介しましたが、実はこのランキングは、性別や年代によって、少なからず順位が入れ替わります。次号のブログでは、そのお話をいたします!

『放送研究と調査』6月号では、7回にわたる世論調査の結果をもとに、“人々にとって、東京五輪・パラとは何だったのか”を考えます。人々はコロナ禍での開催をどのように感じていたのか。そうした状況で大会をどのように楽しんだのか。今大会は人々にとってどのような意義を持ち、東日本大震災からの“復興五輪”たりえたのか。そして、日本にどんなレガシーを遺したのかなど、さまざまな視点で考察します。どうぞご一読ください!

<前回ブログまでのポイント>

<前回ブログまでのポイント> この回答によって、ふだんスポーツを『見る(聞く)』人と『見ない(聞かない)』人に分けて、「印象に残った競技・式典」のランキング表を作ってみました。すると……。

この回答によって、ふだんスポーツを『見る(聞く)』人と『見ない(聞かない)』人に分けて、「印象に残った競技・式典」のランキング表を作ってみました。すると……。 ふだんスポーツを『見る(聞く)』人のトップ5は全体のランキングと同じ顔ぶれですが、『見ない(聞かない)』人では、全体ではトップ5に入らなかった「開会式」が2位、そして「スケートボード」が4位に入ります。

ふだんスポーツを『見る(聞く)』人のトップ5は全体のランキングと同じ顔ぶれですが、『見ない(聞かない)』人では、全体ではトップ5に入らなかった「開会式」が2位、そして「スケートボード」が4位に入ります。 ふだんスポーツを『見る(聞く)』人では、「日本が過去最多の金メダルを獲得したこと」が最も多かったのに対して、『見ない(聞かない)』人では、「10代など若い選手たちの活躍ぶり」が最も多かったのです。

ふだんスポーツを『見る(聞く)』人では、「日本が過去最多の金メダルを獲得したこと」が最も多かったのに対して、『見ない(聞かない)』人では、「10代など若い選手たちの活躍ぶり」が最も多かったのです。