#246 『パンデミック』×『インフォデミック』に立ち向かう『連携』~世界の動きから

メディア研究部(海外メディア研究)青木 紀美子

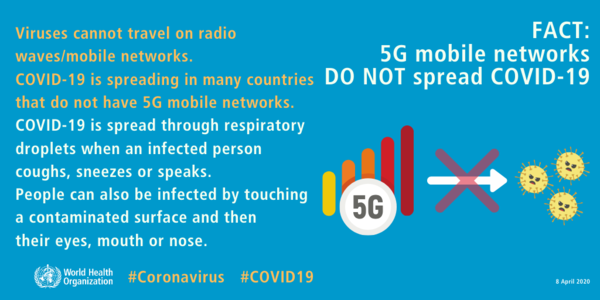

イギリスやオランダで4月、携帯電話の通信施設が放火される事件が相次ぎました。新型コロナウイルスの感染拡大を5G通信サービスの開始と結びつける科学的根拠のない流説の広がりと重なっておきたことから、関連が疑われています。これについて英NHS(国民保健サービス)の主席医務官は最も悪質な類の偽情報だと非難し、この危機への対応に不可欠なインフラが攻撃されたことに憤りを表明しました。真偽の見分けを困難にして恐怖や混乱を引き起こす情報の氾濫『インフォデミック』は、感染症の世界的な大流行『パンデミック』の危機を深め、有効な対応を脅かしています。

インフォデミックという表現はinformation(情報)とepidemic(伝染病)の2つの言葉を組み合わせたものです。デジタル化による情報通信環境の急激な変化とSARS(重症急性呼吸器症候群)の発生が重なった2003年から頻繁に使われるようになりました(1)。新型コロナウイルスの感染拡大を受けてWHO・世界保健機関は2月、パンデミックを宣言する前にインフォデミックの危険性について警告を発し、とりわけ予防策と治療方法に関わる流言が多く有害であるとして、24時間体制で監視し、対応する方針を示しました(2)。

「5G携帯のネットワークは新型コロナウイルスの感染拡大と関係ありません」(訳は筆者) *WHO Myth bustersウェブサイト(3)から

アメリカのポインター研究所を拠点とするIFCN(国際ファクトチェックネットワーク)は1月下旬に国際的なファクトチェック連携を発足させました(4)。 4月までに70を超える国や地域の100近いメディアや非営利組織が参加する連携に発展し、ハッシュタグの#CoronaVirusFactsと#DatosCoronaVirusなどを使って40以上の言語で発信しています。2か月あまりで3500件の検証を行い、キーワードなどで検索できるデータベースも作成しました(5)。 こうした情報検証の連携は、日本のFIJ(ファクトチェック・イニシアティブ)やブラジルのComprovaのように国単位や、中南米や北欧など地域単位のものもあり、その情報が世界的に共有されるという幾層にもわたるネットワークになっています。

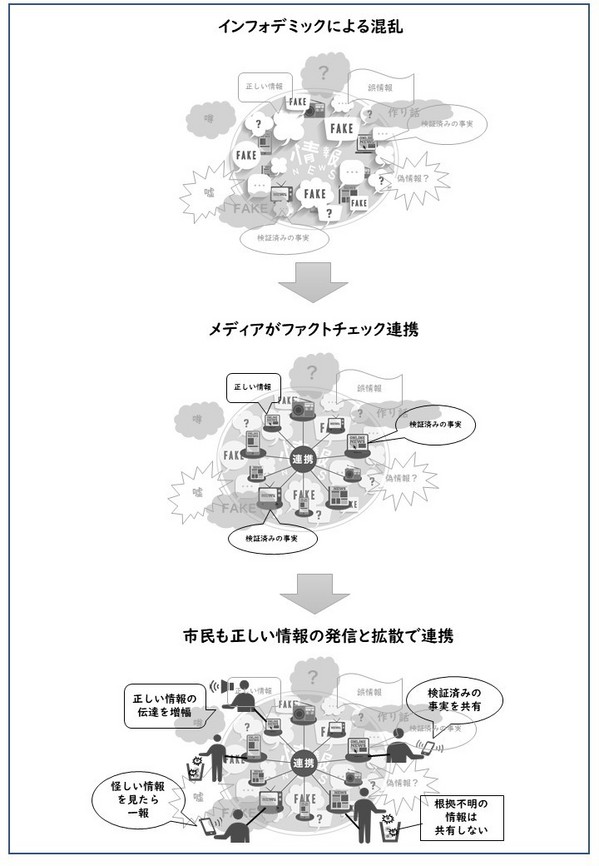

インフォデミックに対応するために『連携』が効果的な理由はいくつかあります。1つは拡散される情報の量、種類の多さ、複雑さです。未知の部分が多い新型ウイルスの感染拡大では、確かな情報が少ないだけに偽情報が駆け巡りやすく、また、科学的な調査研究から予防策や経済政策まで幅広い分野で刻々と新たな動きがある中では、意図的な情報操作や誤った情報の発信もおきやすくなっています。限られた人数で速やかに情報を検証していくためには、同じ作業を重複して行うよりも、それぞれが得意分野の知識や人脈を生かし、分担する方が効率的で、その検証結果を多様なニュース媒体が承認し、取り上げ、広めることは検証結果への信頼も高めると考えるメディアが増えています。

もう一つの理由は、誤・偽情報の伝播力です。これに対抗して幅広い層に正しい情報を届けるためには、業種の垣根を越えて連携し、多様な媒体で発信することが欠かせません。ここでは市民との連携も力を発揮します。IFCNのクリスティーナ・タルダーギラさんは「怪しい情報を見たら、これを打ち消す検証済みの事実やファクトチェック記事のURLを共有するだけでもいい」と述べ、市民の協力を呼びかけています。また、ソーシャルメディアのWhatsAppなどでは外からは見えない個人どうしの通信や、個別のグループ内での情報共有で、誤・偽情報の拡散が起きています。検証が必要な怪しい情報があるという一報を市民がメディアやファクトチェック組織に伝えることも正しい情報の共有につながる第一歩です。

アメリカのように政治的な分断が深刻な社会では、効率が悪くても複数のメディアや組織が個別にファクトチェックを行い、同じ結論であっても個別に発信した方が、広く説得力を持つという考え方もあります。それでも基礎情報のデータベース、知識やスキルの共有で連携することはできます。今回のパンデミック取材では科学や医療を取材した経験があまりない記者が加わっていることもあり、研究機関や非営利組織が科学的な知見やデータの扱いなどのノウハウで支援する例も増え、国際的にもメディアどうしだけでなく、医師や科学者、IT技術者など専門家との連携が広がっています(6)。

ジャーナリズムの連携が、アメリカではメディアの危機を背景に広がっていることを2019年7月の「放送研究と調査」で報告しました。いま未知のウイルスの感染拡大という新たな危機を背景に、すでに発足している連携のネットワークや発足に向けて準備をしてきた連携プロジェクト、そして新たな連携が力を発揮しようとしています。今回は「パンデミック×インフォデミック」に立ち向かう連携についてお伝えしました。それ以外の連携の試みについても、このブログで報告していきます。

(1) https://www.wsj.com/articles/infodemic-when-unreliable-information-spreads-far-and-wide-11583430244

(2) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf?sfvrsn=195f4010_6

(3) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

(4) https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/

(5) https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/

(6) https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-resources-for-reporters/

https://www.icfj.org/our-work/covering-covid-19-resources-journalists

https://www.sciline.org/covid など