メディア研究部(放送用語・表現) 中尾晃一郎

文研フォーラムPRシリーズ第5弾。3月9日(金)に開催される「放送の中の美化語を考える ~視聴者とアナウンサーへのインタビュー調査から~」をご案内します。

「こんにちは。『きょうの料理』のお時間です。今回は、旬のお魚、ぶりとお大根をつかって“ぶり大根”をつくりましょう。お出しの効いたお味はお酒のおつまみにもぴったり。おビールがすすみますよ。頑張った自分へのご褒美に。ぜひ、お試しあれ。」

こうした言いかた、土井善晴先生(上記番組の出演者・料理研究家)はされないかもしれませんが、仮に男性アナウンサーのコメントだとしたらどう感じますか? え? ちょっとひっかかる? では、女性アナウンサーだったら? とても上品な感じ? あ、上品すぎてイヤミな感じ? それなら「お」や「ご」を全部なくして言ってみたらどうですか? ん? 何かぶっきらぼう? それに、つけないとヘンなのもある…。

ことばのはじめに「お」や「ご」をつけて、物事を丁寧に言う“美化語”。オトナなら、きちんと使いこなしたいとは思うけど、何でもかんでも「お」や「ご」をつければいいってものでもない。

男性がつけすぎたり、女性がつけなさすぎたりすると、「あれっ?」と思われることも。

美化語って、使いかたの加減がとても難しいですよね。放送では、アナウンサーはどんなふうにしているのでしょう? また、視聴者はどんなふうに受け止めているのでしょう? 調べてみました。すると…、放送の送り手側と受け手側とでは、意識の違いが意外とあることがわかりました。

詳しいことは、NHK文研フォーラム2018で。皆さま、お誘い合わせのうえ、ご来場ください。

「放送の中の美化語を考える ~視聴者とアナウンサーへのインタビュー調査から~」

3月9日(金)、13時30分からです。

ちなみに、そのあと14時30分からは、「『きょうの料理』60年の歴史とこれから」。土井善晴先生のご登場です。

世論調査部(社会調査) 外池武司

アメリカのトランプ大統領が就任して1年あまり。1月に行った一般教書演説の様子を覚えていますか。日本の総理大臣の施政方針演説に当たるこの演説。トランプ大統領は自身の政策の成果を強調するとともに、国民や議会の結束を繰り返し訴えました。しかしその会場では、与党・共和党議員が演説の節目に立ち上がって拍手をする一方、野党・民主党の議員は抗議の意味を込めた黒い服で出席し、座ったまま拍手をせず、演説が終わるとさっさと会場を後にしました。トランプ大統領がもたらした社会の分断が色濃く反映した光景でした。

メキシコとの国境に壁を作ろうとするなど移民の規制強化を目指す数々の発言、国際的な貿易や温暖化防止の枠組みからの脱退表明、自国の産業や雇用を守ろうとする保護主義的な政策、この一年、世界はトランプ大統領の言動に翻弄された感があります。こうした状況をアメリカや日本の国民はどう見ているのか、今後についてどう考えているのか、NHKは大統領就任1年の時期に合わせて日米で同時に世論調査を実施しました。調査からは、トランプ大統領に「良い印象」を持つ人は日米とも少ないものの、アメリカでは岩盤とも言われる底堅い支持層があること、それまでの好景気も後押しをして経済政策については支持が多いことなど、不安と期待が交錯する現実が見えてきました。

調査結果について、3月に開催する「NHK文研フォーラム2018」で詳しく報告します。フォーラムでは、情報番組などで広く活躍しているジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんと、アメリカでの取材経験が長いNHK国際部の石井勇作副部長をコメンテーターに迎え、トランプ政権が生まれた背景、深まる分断がもたらした影響、そして日米関係や国際社会の今後について考察を進めます。

トランプ大統領がツイッターでつぶやくだけで日本の企業の株価や業績が大きく影響を受けたり、その外交方針により世界各地で暴動が起きたり、私たち日本人の暮らしも、否応なしにトランプ政権の影響を受けています。トランプ時代をどう生きるのか、会場で私たちと一緒に考えてみませんか。参加の申し込みは文研のホームページで受け付けています。この研究発表「トランプ時代のアメリカと日本」は3月7日(水)午後3時20分から。ぜひお越しください。

メディア研究部(メディア動向) 大野敏明

皆さん、このお顔、ご存知ですよね?

そうです、料理研究家の土井善晴さんです。

『きょうの料理』のレギュラー講師としてお馴染みですが、近頃は『一汁一菜でよいという提案』という著書が話題になっています。

「一汁一菜」とは「ご飯+汁物一品+おかず一品」という意味ですが、土井さんが勧める「一汁一菜」は「ご飯+具だくさんのみそ汁+漬物」が基本。しかし「毎日これだけで済ませなさい!」という意味では決してありません。「みそ汁を具だくさんにするだけでおかずは十分。何にしようかと毎日悩む必要はなく、おかずは余裕がある時に作ればいい」という意味です。

「日本の家庭は「日常の食卓」が「ハレの日の食卓」のように豪華になりすぎてはいないか。慎ましい食事に慣れると、たまに作る何気ないおかずが、もっと美味しく感じられる」と言う土井さん。忙しい毎日の食事づくりに悩む皆さん、そう言われると少し気が楽になりませんか?

さて、その土井さんですが、3/9(金)の「NHK文研フォーラム2018」に登壇します。テーマは「『きょうの料理』60年の歴史とこれから」です。

『きょうの料理』の放送が始まったのは昭和32年。高度経済成長が進み、家庭の食卓が大きな変貌を遂げた時代です。それまでの慎ましい食卓から、各国料理のおかずが日替わりで登場するバラエティー溢れる食卓へ。その変化に、『きょうの料理』は多彩なレシピを伝えることで役割を果たしてきました。

しかし一方で、多彩になりすぎた食卓は、忙しい毎日を送る人にとって調えることが負担になっているという面もあります。そういったニーズに応えるべく「外食」や、調理済みの料理を買って家で食べる「中食」も日々進化しています。

さらに今や、毎日の献立はスマホで決める時代。SNSを覗けば、シズル感たっぷりのレシピ動画が次々と流れてきます。長年、テレビとテキストの2本柱でレシピを伝えてきた『きょうの料理』ですが、取り巻く環境は目まぐるしく変わり続けています。

文研フォーラムでは、番組の歴史を懐かしい映像とともに振り返りながら、時代によって変わる食卓のニーズに番組はどう応えてきたか、そしてこれから先、どう応えていくべきかを考えます。

(このプログラムの詳細とお申込みはこちら)

僭越ながら私もそのフォーラムに登壇するのですが、太ってスーツが着られなくなっていることが判明。そこで自問自答の末、毎晩の食事を一汁一菜にし、健康的にやせようと結論しました。

ですが、その分お昼に食いだめしてしまうので、一向にやせる気配はありません。

メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

「電波を使って放送することが絶対ではない」

「本当に電波が必要なのかどうか。(中略)放送の産業構造そのものがどうなっていくのかも見据えた議論をやっていかないといけない」

これは、去年の10月から内閣府の規制改革推進会議で行われてきた議論の一幕です。推進会議では、“放送”について2か月間、8回の集中した議論が行われ、11月末に「第2次答申」が提出されました。

(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/toshin/171129/toshin.pdf)(放送については10 Pを参照)

放送の種類には、テレビでは、地上放送、衛星放送、ケーブルテレビ、IPTVがありますが、この議論で扱われてきた“放送”とは地上放送のことです。地上放送は、事業者に対し日本のあまねく世帯に届けることが法律で定められており(NHKは義務、民放は努力義務)、全国津々浦々に中継局を設置して、みなさんのご自宅まで電波で放送番組を届けています。世界的には、地上放送はケーブルテレビやIPTV経由で視聴することが多く、自宅にアンテナを設置して電波を直接受信する割合は低いのですが(アメリカは約10%、韓国は約1%)、日本の場合は、約半数の世帯が直接受信しています。

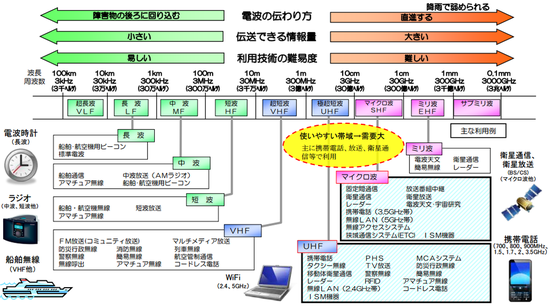

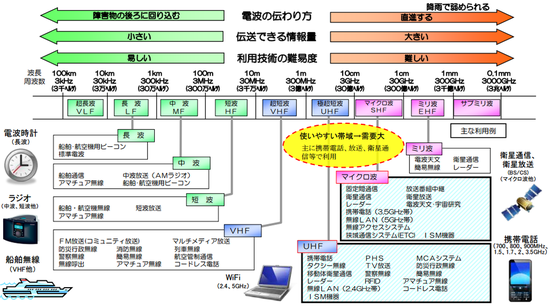

地上放送が使う電波については、特定の周波数帯域が割り当てられています。現在割り当てられている周波数帯域はUHF帯と呼ばれる場所ですが、ここは、放送事業者だけでなく多くの事業者にとって使い勝手の良い場所(下図参照)。そのため、次のような問題提起がなされています。<これから需要が大きく増えると見込まれているIoTやAI、データ利用といったさまざまな通信サービスなどに、放送用帯域の中で使っていない場所を活用できないか>、中でも冒頭で紹介した発言は、<地上放送は今後、電波を使う必要はない、つまり専用の帯域を割り当てなくてもいいのではないか> という究極的な指摘ですが、こうしたことも議論されているのです。

(図)電波の利用状況

(参照: http://www.soumu.go.jp/main_content/000517430.pdf P3)

1月30日からは総務省でも、このテーマで議論が開始されました。放送事業者の監督官庁である総務省、それから事業者自身がしっかりと放送の未来像を考えていこうということで、「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会」と名付けられました。第1回目であったため、本格的な議論はまだ行われませんでしたが、この夏までには一定の方向性を示すとしているのであまり時間はありません。地上4Kはどうなるのか、同時配信はどうなるのか、民放とNHKの共通プラットフォームという考え方はありうるのか、など先読みが難しいテーマについて、どのような議論が行われるのか、引き続き注目して取材していきたいと思います。

こうした状況も含めて来月に実施するNHK文研フォーラム2018では、日本民間放送連盟の井上弘会長にお越しいただき、「これからの“放送”」はどうなっていくのか、をみなさんとともに考えていきたいと思っています。参加の申し込みは、2月2日(金)から文研ホームページで開始しています。ぜひお早めにお申込みください。会場でお待ちしています。