メディア研究部(メディア動向) 谷 卓生

「VR(仮想現実)やAR(拡張現実)の技術を使ったコンテンツの最新動向を知ることができれば!」と、初めて出かけたSXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)。米国テキサス州オースティンで毎年3月に行われる、最新のテクノロジーなどに関する世界最大級のイベントだ。

私は、そこで、THE ATOMIC TREE(原爆の木)という1本の「バーチャルシネマ」に出会った。

約10分間のこの映画の主役は、広島への原爆投下に耐え、生きのびた、樹齢およそ400年とされる松の盆栽だ(爆心地から約3キロの地点にあった)。盆栽は、戦後、アメリカに寄贈され、今も米国立樹木園にある。映画は、「360度カメラ」を使って盆栽に迫り、この木に刻まれた400年の歴史、“原爆の惨禍を含む400年の記憶”を浮かび上がらせようと試みている。原爆の爆発の様子は、CGを使って表現されていて、被害を受けた広島の人や街など悲惨な様子は一切描かれてはいないが、HMD(VRを体験するためのゴーグル状の装置)をつけて“没入”した空間で、わたしは、静かに、“1945年8月6日”に思いを馳せることができた。単なる情報としてではなく、VRならではの“一本の木との対話”という「体験」を通して。

同じフロアで、“いかにもVR” “いかにもAR”の未来風のコンテンツが数多く並ぶ中、この作品は異彩を放っていた。今でも、アメリカでは、原爆は戦争の終結を早めたという意見が根強く、原爆について批判的な議論を行うことが難しい。私が強く反応しすぎなのかもしれないが、SXSWというたいへん注目される場で世界初上映を行った、この映画の制作者たち(アメリカの制作会社の作品だ)に拍手を送りたいし、「やられた」とも正直思った。

しかし、SXSWという祭典の性格を考えると、このような挑戦は、実は、十分にあってしかるべきなんだと思う。日本では、SXSWは、テクノロジーの祭典と思われ(誤解され!?)、IT企業やスタートアップには注目されてきたし、SONYなどの大企業は、独自にスペースを借りて、展示を行ったりもしている。確かに、TwitterやAirbnbが、ここで注目されて世に出たことを考えると、そう受け止められたとしても不思議ではない。でも、もともとが1987年に音楽イベントとして始まり、映画やテレビ、ジャーナリズム、政治、デザイン、LGBTなど多彩なテーマに関する討論や講演、展示が行われてきたことを踏まえると、SXSWは、主にテクノロジーという切り口から、“社会について総合的に問い直そう”というイベントなんだと思う。今年も、次の大統領選に名乗りを上げている上院議員が、GAFAの分割論をぶち上げたり、史上最年少で当選し、時の人である下院議員のアレクサンドリア・オカシア・コルテス氏が、テクノロジーを正しく使えば労働者を解放できるとして現在の経済システムを批判するなど、“テック礼賛”とは一線を画す講演などが少なくなかったという。

コルテス氏(SXSWの公式ホームページから)

「原爆の木」に、話を戻そう。どうして、この映画に、私が「やられた」とまで思ったかというと、いくつかの日本勢の出展を見たあとだったからだ。まずは、日本館「THE NEW JAPAN ISLANDS」(統括ディレクター:メディアアーティストの落合陽一氏)。経済産業省や企業らが、「発酵」などをモチーフにして“日本の未来”を発信するというものだった。私が訪れたとき(3月11日)には、展示の最終日の終わり頃だったからか、畳敷きの舞台で、盆踊りとカラオケ大会が行われていて、“打ち上げモード”。正直、意味がよくわからなかった。

そして、NHKとSONYが出展した「8K THEATER」。8Kの超高精細映像と22.2chの臨場感を体験してもらう、コンサートや自然の風景、祭りなどをまとめたコンテンツが繰り返し上映されていた。だが、私が懸念するのは、SXSWで提示するコンテンツとして、「それだけ」で良かったのかということだ。開催期間(3月8~17日)には、ちょうど東日本大震災の「3.11」が入っている。少しずれるが、地下鉄サリン事件が起こった「3.20」もある。NHKは、広島の原爆資料館の収蔵品を、8Kで撮影したコンテンツも持っている。

「日本」が発信できる重要なテーマは、実は、いろいろあるんじゃないかと思うのだ。

ただ、まったく“希望”がないわけではなかった。

オースティンのライブハウスで、CHAIという女性4人のバンドがライブ(SXSWの公式ライブ)を行っているのを見た。会場には、数百人が詰めかけ満員。オジサン・オバサン世代にはほとんど知られていないけれど、若い世代には人気があるという日本人グループだ。彼女たちは、「女の子はみんな、生まれた時からかわいくて、かわいくない人なんていない」「かわいいってもっと種類いっぱいあっていいと思うし、それぞれの個性がかわいい」という“NEO KAWAII”を打ち出し、現地でも共感をもって迎えられていた。こんな文化的発信が、現に行われているのだ。

なお、ここに書いたことのかなりの部分は、オースティン滞在中の、いろんな人との議論や教えに負っている。一人一人名前をあげないが、あらためてお礼を言いたいと思う。

メディア研究部(メディア動向) 福長秀彦

フェイクニュースや流言、デマの研究をしています。去年9月6日の「北海道胆振東部地震」でも数多くの「流言」が飛び交いました。その事例研究を『放送研究と調査』2019年2月号に書きました。

流言とは、推測による根拠のない情報が、人びとの不安や恐怖、怒りなどの感情によって拡散するものです。流言のほとんどは誤報ないしは著しく不正確な情報です。

北海道胆振東部地震で発生した流言は、「全域で断水する」「○○地域でこれから断水する」「○○時から断水する」(札幌市や旭川市、帯広市、小樽市など12市町)、「8日に本震が起きる」、「苫小牧で地鳴りがしているので大地震が起きる」などで、Twitter上で拡散しているのが確認されました。

北海道胆振東部地震による土砂崩れを伝えるNHKニュース(9月6日放送)

(注)画面逆L字の一部を割愛

「小樽 断水」のキーワードでTwitterの投稿を検索してみると、地震発生の直後には、水を貯めておくなどの用心を呼びかけるツイートが多く、「これから断水する」という投稿は見当たりませんでした。ところが、しばらくすると「断水するらしい」という推測形、さらに時間が経つと「10時半から断水する」という確定的な表現の投稿が現れました。もちろん、いずれも事実無根です。

「8日に本震」のキーワード検索で最初に現れたツイートは、“熊本地震や東日本大震災のように、2日後に本震が起きなければいいが”と単に心配した投稿でした。しかし、このあとすぐに「8日に本震くるの?」という疑問形、「8日に本震くるかもしれない」という推測形のツイートが次々と現れました。また、それらに交じって「怖い」という恐怖感を訴える投稿が多数ありました。SNSは文字で伝えられるので、口伝てに比べて流言が変容しにくいとされていますが、トーンが次第に強くなっていく傾向が窺えました。

自治体やNHKなどのメディアがSNSで発信した、流言を否定する情報には流言の拡散を抑制する効果がありました。否定情報がTwitter上で伝播してゆくスピードは、「8日に本震」「苫小牧で地鳴り」など恐怖感情の強い流言ほど早い傾向が見られました。

放送の逆L字画面に二次元コード貼り付け

(注)NHK総合テレビ9月6日の放送画面に加筆

北海道胆振東部地震では、大規模停電によって多くの人びとが長時間にわたってテレビから情報を得ることができませんでした。先行研究によると、流言の拡散を抑制する基本は、「正確な情報を十分に伝え、情報の曖昧さをなくすこと」とされています。

NHKはテレビ・ラジオの放送をインターネットで同時配信するとともに、ライフライン情報などのきめ細かなコンテンツをウェブサイトやスマホのアプリでも提供しました。Twitterのツイートにそれらへのリンクを貼ったり、北海道以外の人たちが札幌放送局のウェブサイトにアクセスして、詳しい情報を道内の人たちに伝えることができるようにと、全国放送のテレビ画面に二次元コードを貼り付けたりしました。

北海道胆振東部地震は、ネット時代の流言の拡散抑制を考えるうえからも、重大な災害であると思います。

メディア研究部(メディア動向) 入江さやか

編成局 編成センター 西 久美子

■ 北海道で震度7 北海道がほぼ全域で停電

2018年9月6日午前3時すぎ、未明の北海道を震度7の激しい揺れが襲いました。地震の規模はマグニチュード6.7、北海道厚真町で震度7、安平町・むかわ町で震度6強を観測。厚真町で発生した大規模な土砂崩れなどで41人が亡くなりました。私(入江)は、東京にいましたが、地震発生を知らせるメールで目を覚ましました。テレビで緊急ニュースを見ていたところ、函館市の函館山に設置されたNHKのロボットカメラに映っていた夜景が一瞬で闇に沈んだのです。震源から函館市までは直線距離でも約150キロあります。「なぜ函館まで!?」最初は何が起きたのかわかりませんでした。

経済産業省によると、北海道最大の火力発電所である「北海道電力苫東厚真発電所」が地震の揺れによる自動停止や障害で停止。電力供給のバランスが崩れ、地震発生から18分後の午前3時18分に北海道全域約295万戸(発電所を持つ離島を除く)への電力供給が停止、過去に例のないブラックアウト(大規模停電)となったのです。道内ほぼ全域での停電は約11時間続き、全域への電力供給再開は約64時間後の9月8日午後7時でした。

■テレビ・ラジオにも大きな影響

停電のため各家庭などでテレビが見られないばかりか、北海道内の地上波テレビ放送の中継局160局のうち28%にあたる45局が停波しました。NHKはウェブサイトや防災アプリでテレビ放送を同時配信したほか、6日朝の『おはよう日本』ではアナウンサーが北海道以外の視聴者に向けて「NHKが報道する情報をメールやSNSなどで北海道の家族や友人などに伝えて」という異例の呼びかけをしました。北海道の民放4社も、各社のウェブサイトやYouTubeで地震関連情報を同時配信しました。

■その時使えた情報機器は?

NHK編成局編成センターでは地震発生当日のメディア利用動向を早期に把握するため、北海道全域(16~79歳の男女・3375人)を対象にインターネットによる調査を行いました。地震発生当日に使用できた端末・機器は、時間によって変わっていったことがわかりました(図1)。

すべての時間帯を通じて利用できた割合が高かったのは「ラジオ」でした。「テレビ」は、68%が「当日利用できなかった」と回答しました。

「インターネット(スマートフォン・タブレット端末)」は、「地震発生直後から未明」までは40%の人が利用できていましたが、夜間にかけて20%台まで下がりました。停電が長期化する中、電源節約のために使用を控えたことや、北海道内の各地で基地局の停波が相次いだことが背景にあると考えられます。

「ラジオ」を利用した人にその理由を尋ねたところ、NHK・民放ともに「情報が信頼できるから」「欲しい情報が得られると思ったから」というコンテンツへの評価も高かったのですが、「他になかったから」「電力やバッテリーの消費を節約するため」という理由も目立ちました。

図1 地震発生当日に利用できた端末・機器(複数回答)

■「情報ブラックアウト」を避けるために

平常時はスマートフォンやタブレット、パソコンでラジオを聴くこともできますし、防災情報や交通情報などあらゆる情報が欲しいときに手に入ります。しかし、災害時に同じように使えるとは限りません。携帯電話事業者や電力事業者なども災害時の早期復旧対策に力を入れていますが、電力のブラックアウトが「情報ブラックアウト」にならぬように個人レベルでも情報面の防災対策をしておきたいものです。

ちなみに、災害情報の調査・研究に携わっている私は「紺屋の白袴」ではいけませんので、携帯ラジオ(テレビ音声・AM・FM受信可)を、スペアの電池と一緒にいつも持ち歩くようにしています。非常食や水の備蓄も大事ですが、情報面での備えも忘れないでください。

今回の調査結果の詳細は、NHK放送文化研究所のウェブサイトでご覧いただけます。

北海道ブラックアウト どのメディアが機能したのか~「北海道胆振東部地震」メディア利用動向インターネット調査から~

なお、『放送研究と調査』3月号では、昨年6月に発生した「大阪府北部の地震」に関するメディア利用動向調査の結果も掲載しています。こちらもあわせてお読みください。

メディア研究部(メディア動向) 山田 潔

平成が終わり、1つの区切りを迎えようとする中で、いろいろな角度から「昭和そして平成がどういう時代だったのか」の振り返りがなされています。

戦後の昭和から平成にかけて、表現の自由と技術革新を反映しながら大きく成長し、人々にさまざまな情報を届けてきたメディア「放送」。戦後の焼け野原で流れたNHKのラジオ放送だけから、民放ができ、テレビジョン放送開始、それがカラー化し、BS、ハイビジョン、デジタル化、4K・8K、そして今、電波による放送に加えたインターネットの本格活用が模索されています。

日本の放送は、戦前の反省に立ち、豊かで多様な番組をあまねく届ける民主的な放送を目指して、受信料による公共放送NHKと、広告収入による多くの民放という財源を異にする二元体制を中心に互いに切磋琢磨しながら自律的に進んできました。一方で、放送を行うには、電波免許が必要なことや、番組内容についての政治的公平性確保といった規律が設けられるなど、他のメディアと少し異なった制度が設けられています。また、電波や受信機に関する技術規格、放送事業者の経営のあり方などの面でもこれらの要請を前提として考えられてきました。

今回はじめたシリーズは、こうした日本の「放送制度」がどのような過程を経て形成されてきたのか、また、関係者はどのように関与したのか、これまで必ずしも明らかになっていない点を、放送制度の検討に関わった方々の証言を基に読み解こうというものです。

シリーズ第1回(『放送研究と調査』2019年2月号に掲載)は、放送制度の根幹とも言える放送法についてです。放送法は1950年の制定後、改正規模は大小さまざまですが、2018年末までに実に60回も改正され現在に至っています。改正には、所管官庁、放送事業者の担当者、国会議員、放送制度に詳しい有識者など多くの関係者がそれぞれの立場であるべき放送の姿を求めて、関与してきました。

その中でも、理論的・体系的な法制度検討における法学研究者の存在は大きいです。今回は行政法学者として長年にわたり放送法制の研究に携わり、法改正に向けた有識者会議の座長を務めるなど検討の中心となってリードされた東京大学名誉教授・塩野宏氏に、ご自身が放送法に関わり始めた1960年代を中心に伺いました。

証言する塩野宏氏

当時、民放の成長、テレビの普及という状況を受け、政府の「臨時放送関係法制調査会」に対応するため、NHKが独自に理論的検討を行った「NHK放送法制研究会」に若き研究者として参加された塩野氏。新憲法の下、放送の重要性に鑑み、勢い込んで参加されたかと思いきや……。話は聞いてみないと分らないものです。

歩く知性のような塩野氏ですが、私たちにも分かりやすくお話してくださいました。

当研究所が届けるアナザー・ストーリー 是非のぞいてみてください。

(シリーズ第2回も『放送研究と調査』2019年3月号に掲載しました。4月に当ホームページでも全文公開されます。)

メディア研究部(番組研究) 小平さち子

40年前に、私が“子どもとメディア”の研究に関わり始めた時、人々の注目を集めていたメディアは、圧倒的にテレビでした。当時は、NHKだけでなく、民放各局も、子ども向け番組を多数放送しており、親たちの間でも、研究者の間でも、子どものテレビ視聴時間や番組内容に対する関心が高かったのです。

現在はどうでしょうか。テレビは子どもたちの生活時間の中で、相変わらず大きなウェイトを占めていますが、関心の対象は変化しているようです。スマートフォンを手放すことができない子どもを心配する親、スマートフォンを目にした2歳児に、お気に入りの動画をせがまれる親・・・・・・。学校に目を向けると、タブレット端末の授業への導入が進む中で、先生たちは新たな対応を求められる等、社会に広まった新しいメディアに対する関心が高まっています。

このように、子どもを取り巻くメディア環境は大きく変化していますが、インターネットの本格的な普及が始まった2000年以降に注目して、文研の他、政府機関や民間の研究所、大学の研究室等で実施された“子どもとメディア”をめぐる多様な調査研究事例に目を通して、この時期の研究動向の特徴を整理してみました。

その結果、「スマートフォンやタブレット端末等新たに登場したメディアを取り上げる研究の増加」「乳幼児を対象とする研究の増加」「メディアの影響分析における、量的側面だけでなく、番組・コンテンツの内容や描写といった質的側面を重視する傾向」「研究成果を授業・保育・保護者の啓蒙等の教育プログラムに反映させる枠組みを意識した研究の重視傾向」等が明らかになりました。

詳細については、「“子どもとメディア”をめぐる研究に関する一考察 ~2000年以降の研究動向を中心に~」(『放送研究と調査』2019年2月号に掲載)をご一読ください。

本稿の前段となる、テレビ放送開始の1953年から2000年までの時期の研究動向については、「子どもとテレビ研究・50年の軌跡と考察: 今後の研究と議論の展開のために」と題して、『NHK放送文化研究所年報』47集(2003年1月発行)に発表しています。“子どもとメディア”の研究に関心をお持ちの方は、こちらも併せてお読みいただき、今後の研究の発展に役立てていただければ幸いです。

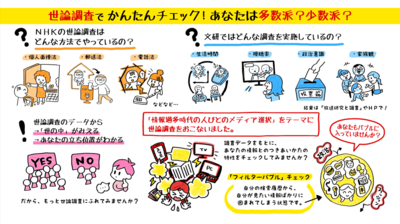

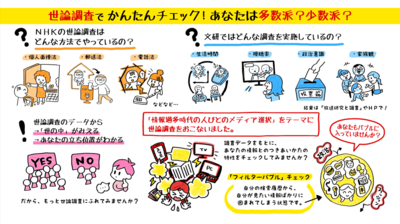

世論調査部(研究開発) 原 美和子/平田明裕/萩原潤治

いよいよ明日から、文研フォーラム2019!

きょうは、研究発表と連動した体験コーナーのご案内です。

世論調査でかんたんチェック! あなたは多数派?少数派?

□世論調査の結果がどうだろうと、自分には関係ない

□世論調査とアンケート、大した違いはないんじゃない?

□世論調査って、本当にちゃんと調査しているの?

「NHKで世論調査をしています」というと、こんなご意見や疑問をいただいたりします。えー残念、手前味噌ですが、世論調査って、実に奥が深くって、面白いんだけどなあ。そもそも世論調査は、世の中のみなさんの意見を積み上げた結果なのだから、本当はNHK世論調査というより、「みんなの」世論調査であるはずなんですが・・・・・。

世論調査を、もっと身近に感じてもらいたい、もっと関心を持ってもらいたい、ということでこのたび取り組んだのが、世論調査結果を活用したウェブコンテンツの開発です。

※画面の詳細は変わる可能性があります

これはフォーラム2日目の研究発表「世論調査から探る人々のニュース・情報選択」と連動したもので、『放送研究と調査』2018年12月号に掲載した世論調査報告「情報過多時代の人びとのメディア選択」のデータをもとに、いくつかの質問に答えると、たとえばこんなことがわかります。

あなたの情報に対する意識は、同年代の中では多数派?少数派?

年代によって、メディアの利用や意識の特性にどのくらい違いがある?ない?

あなたの情報“視野”は、広い?せまい?

フォーラム開催期間中の午後、会場の千代田放送会館1階で、体験コーナーを設置予定です。フォーラムへいらっしゃる方々、ぜひともお立ち寄りください!

なお、このコンテンツは、体験してくださった方々のご意見も参考にさらにブラッシュアップし、3月中には、文研公開HPから、どなたでも体験できるようにする予定です、こちらもどうぞお楽しみに!

それでは、千代田放送会館でお待ちしています!