メディア研究部(海外メディア研究) 田中孝宜

「公共放送から公共メディアへ」。

2016年2月、イギリスの公共放送BBCは、決断をしました。若者向けチャンネルBBC Threeのテレビ放送をやめて、インターネットやソーシャルメディアだけの提供にしたのです。BBCがテレビチャンネルを閉じるのは初めてで、30万人にのぼる反対署名が集まる中での決断でした。

2年たっての状況を見てみようと、ロンドンに行ってきました。

写真は、ロンドンのウッドレイン駅前にあるBBCのテレビジョンセンターです。ここにBBC Threeのオフィスが入っています。

放送をやめた一番の理由は予算削減です。

ネットのみでの提供にしたことで、番組編成はなくなり、制作する番組数のノルマもなくなりました。年間予算は、ネット化する前年の8,200万ポンドから、3,000万ポンド(約45億円)に削減されました。そのうち8割は従来と同様の長尺番組の制作に、算の残りの2割は、SNS向けに作られる短いコンテンツに充てられることになりました。

では、BBC Threeはこの2年間、どんな番組を制作してきたのでしょうか。

ホームページには番組ジャンルの一覧が記されています。コメディ、ドキュメンタリーなど、通常のジャンルのほか、セックスと男女関係、犯罪、ドラッグ、LGBTQなど、テレビとは違ったインパクトがある分け方がされています。

この2年間でいくつも話題になった番組があります。

例えば、ドラマ「Thirteen」。13歳の時に誘拐され、誘拐犯の自宅に閉じ込められた女性が、脱出後、人生を立て直しながら犯人を捜す物語ですが、BBC Threeでは、放送に合わせて、実際に行方不明になっている少女らを紹介し、「娘を探し出そう」キャンペーンを行い、話題を呼びました。

また、SNS向けコンテンツとして開発された「Things Not to Say(言ってはいけないこと)」は、当事者に言われて嫌だったことを本音で語ってもらう番組です。「HIVの人に言ってはいけないこと」、「自閉症の人に言ってはいけないこと」など、議論を呼ぶテーマが多く、視聴後にSNS上で様々なやり取りがされます。BBC Threeでは視聴率では計れないインパクトがあると見ています。

視聴リーチはどうなのでしょうか。

かつて約20%あったリーチは、テレビ放送をやめた直後に1.8%にまで落ち込みました。現在はほぼ9%で着実に伸びています。BBCでは、BBC Threeのネット化は「成功だった」と評価しています。

BBC Threeのネット化は、当初は予算削減の目的が強かったのですが、2年たって、別の目的へと比重が移ってきているようです。

BBC3の責任者ダミアン・カバナ―氏に話を聞きました。

「私たちはパスファインダー(先駆者)です。これまでと違った方法を試行しています。BBC Threeは若い視聴者に合わせて、番組の幅や境界を広げているのです。BBCブランドを守りながら番組づくりの現状を変えるため挑戦しているのです。」

今の若い視聴者は、将来の中心的な視聴者です。

ネット化から3年目。BBC Threeの予算は1000万ポンド(約15億円)増額されました。次世代の公共メディアBBCの姿を切り開く先遣隊として、さらに挑戦的な試行錯誤を繰り返していくようです。

詳細は、『放送研究と調査』7月号「公共メディアBBCのマルチプラットフォーム戦略」をごらんください。

メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

7月13日、およそ半年ぶりに総務省で「放送を巡る諸課題に関する検討会(以下、諸課題検)」の親会が開催されました。

諸課題検では、ローカル民放やケーブルテレビの将来像、視聴ログ活用のあり方など、通信・放送融合時代のテレビの未来についてテーマごとに数多くの分科会が設けられて議論されており、これらの分科会をとりまとめて論点をつないでいくのが親会の主な役割です。ただ、NHKに関する議論だけは分科会でなくこの親会で議論されており、今回、第二次取りまとめ案(以下、取りまとめ案)として「新たな時代の公共放送」の項目が示されました。

取りまとめ案の内容については既に多くのメディアが報じているので、目にしている方も少なくないかもしれません。NHKはこれまで諸課題検で、放送と全く同じ内容をインターネットで届ける“常時同時配信”を2019年度から開始したい、そのために必要な放送法の改正をしてほしいと要望し続けてきました。取りまとめ案では、NHKが「常時同時配信を実施することについては、国民・視聴者の理解が得られることを前提に、一定の合理性、妥当性がある」とし、総務省は「制度整備等の対応について具体的な検討を行うべき」との文言が示されました。諸課題検が最初に開催されたのは2015年11月ですから、これまで3年ちかくの間、19回にわたって議論が重ねられた結果、ようやく実施への道筋が見えてきたといえます。

≪NHKの常時同時配信を巡るこれまでの議論については、『放送研究と調査』2017年7月号〈「これからのテレビ」を巡る動向を整理する Vol.10〉(33P) の中でその変遷を一覧表にまとめています。≫

取りまとめ案では、今後の進め方で「常時同時配信の実施に当たって求められる」こととして、下記のような“条件”が示されました。この“条件”は今回突然出てきたものではなく、既に2016年9月の第一次取りまとめの段階で、常時同時配信の実施は単体ではなく「業務・受信料・経営」の“三位一体”改革の中で検討されていくことが不可欠とされていたものが、より具体的な文言として示されたものといえます。ただ、「他事業者との連携・協力等の確保」「見逃し配信」など、ネット活用業務のあり方に関する条件がより明確に示されたこと、そして受信料のあり方の見直しの部分に「水準」という文言が新たに付け加えられたことは、今回の大きなポイントと言えると思います。

出典:諸課題検・第二次取りまとめ案概要 第1部第3章(※太字も原文のまま)

この取りまとめ案について、構成員から様々な意見が述べられました。印象的だったのは、約半数の構成員から

常時同時配信やネット展開については、NHKと民放が協調・連携して進めてほしい、との声があがっていたことでした。

例えば下記のような意見がありました。

「動画配信のインフラやプラットフォームなどの共同での整備、アプリの共通化についてNHKと民放各社がそろそろ本気で検討されることを期待したい。特にNHKにはしっかり汗をかいていただきたい」

「NHKのタイミングに見計らって、民放も足並みをそろえて協調領域として体制を整えていただきたい」

「NHKと民放がネット空間の中でどういうふうに信頼できる情報をつくっていくかというのは、業界の問題だけでなく、国民にとっても重要な問題。これまでの垣根、しがらみを外して議論してもらいたい」

私はこの諸課題検を第一回から傍聴し続けていますが、実は当初から、常時同時配信やネット展開についてはNHKと民放が共通のプラットフォームで実施することが重要である、という意見が多くの構成員からあがっていました。そのため今回の議論を聞いていてふと、当時と変わらない議論をしているなぁという感覚にも陥りかけました。しかし同時に、思い起こせばこの3年あまりの間、NHKは様々な形で同時配信の実験を重ねてその結果を公表し、民放は実施に向けたビジネス上または民放特有の課題を提示し、時にやや感情的な議論もありながら、それでもなお今回のような議論が行われているということこそを重く受け止めなければならない、と思い直しました。

これからNHKは、視聴者、国民、社会に対し、納得できる改革と未来像を具体的に示していくことが求められます。常時同時配信はその未来像の中の1つにすぎず、いよいよNHKの目指す“公共メディア”とは何なのかが問われてくることになります。そして民放を含めた放送事業者全体としては、信頼できる情報を提供できる空間をいかに協調しながらネット上に構築していけるかを考えていかなければなりません。有識者からは、放送事業者への厳しい批判と共に、社会は今後一層その役割に期待しているとの意見が示されています。こうした期待を事業者はどう形にしていくべきなのか、そのための制度改正はどのような道筋をたどっていくべきなのか、引き続き取材をしていきたいと思っています。

世論調査部(視聴者調査) 有江幸司

“黒船”が日本にやってくる!2015年、メディア関係者は戦々恐々としていました。その黒船というのは、当時、既に世界の映像業界を席巻していた「NETFLIX」です。すでにご存じの方も多いかもしれませんが、NETFLIXはインターネットで映画やテレビドラマを有料配信するアメリカの企業です。2013年にNETFLIXのオリジナルコンテンツ「ハウス・オブ・カード 野望の階段」がエミー賞を受賞し、動画コンテンツを配信する“インフラ”の会社が、動画コンテンツを制作する会社よりも優れたコンテンツを生み出したことで、NHKの番組制作者の間でもNETFLIXが話題にあがるようになりました。2015年、ついにNETFLIXが日本でサービスを開始。日本支社の代表をNHKに招いて講演をしていただくと会議室は満席。立ち見でも会議室に入れず、廊下にこぼれてくる音声だけでも聞き取ろうという職員もたくさんいました。

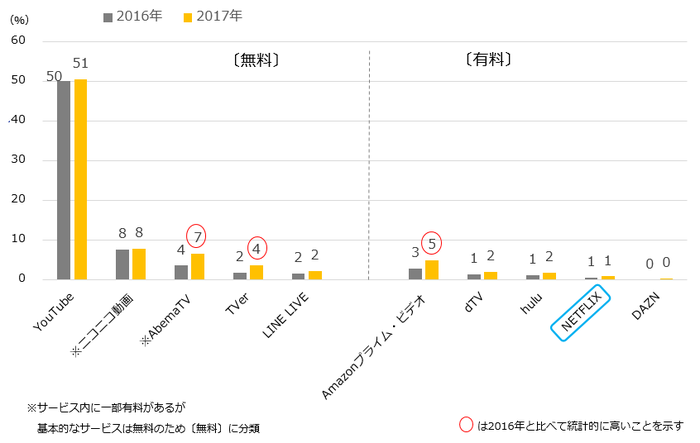

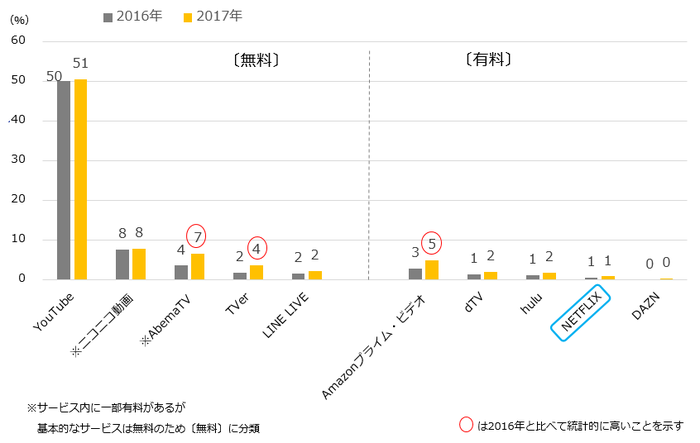

あれから2年。2017年時点で、世界のNETFLIX契約者数が1億人を超える中、文研では2017年11月の世論調査「メディア利用動向調査」で、NETFLIXの利用者を調査しました。すると前年と比べても増加しておらず、未だ1%にとどまっていました。

こうした実情を海外の人に話すと一様に「え!?」と驚愕します。その表情を見て、いっそうNETFLIXが海外ではどれほど当たり前のサービスになっているかを実感します。日本に住んでいても海外の情報に敏感な人たちはNETFLIXを利用している人が多い印象を受けます。時々、大学で留学生や帰国子女の学生にお話をさせていただく機会があるのですが、「(私の話がつまらないので…)飽きちゃっているな」と感じるタイミングで「日本でのNETFLIXの利用率はどのくらいだと思う?」という質問を投げかけるようにしています。回答の多くは20%~30%です。そこで調査結果を伝えると「えっ!?」と驚いて目を覚ましてくれます。もはや私の鉄板ネタとなりました。

NETFLIXが日本でなかなか広がらない原因として、2つのことが考えられます。

ひとつは「有料」であること。NETFLIX発祥の地、アメリカでは、(ケーブル)テレビを視聴するために月々支払われている平均金額は10,000円と言われています。それに比べればNETFLIXの1,000円程度の月額料金は格安と言えるでしょう。一方、日本のテレビは広告収入で支えられています。そのため、動画コンテンツはタダで見られることが当たり前と感じている人が多くいます。昨年行ったインタビュー調査で、20代のYouTubeのヘビーユーザーに「YouTubeが課金をしたらいくらまで許容できる?」と聞いたところ「1円でも払わなければならないならばもう利用しない」という人が何人もいました。実際、今回の世論調査でも、1か月に動画配信サービスに支払ってもよい金額を尋ねたところ、約半数の人が100円も支払えないという回答でした。

2つ目の原因として考えられているのがNETFLIXのコンテンツが「ハイクオリティ」であること。以前、NHKが行ったグループインタビュー調査で、日本人がバラエティ番組を好む理由として「ストレス」が挙げられました。長時間労働の日本社会では、仕事を終えて帰宅するころには疲れ果て、「家ではとにかくリラックスしたい」。そんな中で、しっかりと見なければ楽しめないクオリティの高さが仇になっているというのです。

有料動画配信サービスの今後の展望は『放送研究と調査』7月号の「ユーザーからみた新しい放送・通信サービス~2017年11月メディア利用動向調査の結果から~」でお伝えします。ぜひご一読ください。

メディア研究部(メディア動向) 大野敏明

今年3月、NHK文研フォーラム2018のシンポジウム「『きょうの料理』60年の歴史とこれから」の本番前。最終打ち合わせが終わると、登壇者の一人、料理研究家の土井善晴さんはこう言いました。

「台本を読めば読むほど、本番は台本に書いてないことを言わなくてはと思うんですわ~ハハハ」

続けてもう一人の登壇者、関西学院大学准教授の鈴木謙介さんがこう言いました。

「あ~分かります、分かります。今日も任せておいてくれれば何とかしますから。アドリブで行きましょう!ワハハハハ」

私は

「皆さん、何のために打ち合わせを重ねてきたのですか!私が書いた台本通りに進行させていただきます!!」と毅然とした態度で言い放ちました。もちろん、心の中で。

すると、私の心中を察したかのように、もう一人の登壇者『きょうの料理』ディレクター歴40年の河村明子さんが言いました。

「台本通りに話してあげるわよ~フフフ」

いざシンポジウムが始まると、登壇者の皆さんは最初からエンジン全開。一方でアドリブに滅法弱い司会者(私)は終始オドオド。拙い司会進行のせいで予定時間は大幅オーバーし、個人的には反省しきりでした。

しかしながら、土井さんが語る「家庭料理を手作りすることの意味」、鈴木さんの「インターネットのレシピ提供サービスの動向と課題」の話、そして河村さんが語る「受け継がれた料理番組の制作者マインド」などなど、どの話も非常に興味深く、これからの時代の料理コンテンツのあり方を考える上で、大きな示唆に富んだものばかりでした。

文研フォーラム2018 シンポジウムの様子

(左から河村明子さん、鈴木謙介さん、土井善晴さん)

ということで、そのシンポジウムの内容をまとめたものを『放送研究と調査』7月号に掲載しました。当日は時間オーバーで割愛することになってしまった話も、最後に少しだけ盛り込んであります。

さらに、シンポジウムのダイジェスト動画の配信も始めました。60年の歴史を誇る『きょうの料理』の未来を考えることがテーマではありますが、皆さんの毎日の食生活、料理番組やレシピ検索サイトなどとの付き合い方を考えるきっかけにもなると思います。こちらも合わせて、是非ご覧くださいませ。

シンポジウムが終わったあと、河村明子さんは言いました。

「眼鏡を控室に忘れちゃって、台本見えなかったのよ~ごめんなさいね~アッハッハ」

いいんです。皆さんに喜んでもらえればそれで…

動画を見ると確かに河村さん、眼鏡忘れてます。