メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

5月25日、内閣府の「規制改革推進会議(以下、推進会議)」は、6月初旬に取りまとめ予定の「規制改革推進に関する第3次答申」の構成(案)を発表しました。

この推進会議は、「岩盤のように固い規制や制度に真正面から挑戦」することを旗印に、農林・水産、医療・介護、保育・雇用など幅広い分野を対象に議論が行われており、放送についても去年10月から、「投資等ワーキング・グループ(以下、WG)」内で議論が続けられてきました。

開かれたWGの回数は、これまでで実に26回。推進会議の放送分野に対する力の入りようが伺えます。

では、どのような放送の規制や制度に対して“真正面から挑戦する”内容の答申が出されるのでしょうか。

25日に示された構成(案)では、

1. 通信・放送の融合が進展する下でのビジネスモデルの展開の方向性

2. より多様で良質なコンテンツ提供とグローバル展開

3. 電波の有効利用に向けた制度のあり方

という3項目が示されました。

この答申を受ける形で、今後は放送を所管する総務省が、指摘された既存の規制や制度の見直しを行うことになりますが、3.については既に、総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会(諸課題検)」の「衛星放送の未来像に関するWG」で、地上波キー局系民放やNHKなどが放送を行っているBS右旋においては、新規参入時や5年に一度の再認定時に、これまでは行ってこなかった帯域有効活用の検証を総務省が行うなどの内容が示された報告書(案)が5月18日に出されており、これが1つの出口になるものと思われます。

1.に関しては、3月半ば以降、様々なメディアで報じられ特に民放などからは大きな反発が示された、安倍政権が考えたとされる放送制度改革案の中の放送法4条(放送事業者に政治的公平などを定めたもの)撤廃が盛り込まれるかどうかが注目されていましたが、推進会議の大田弘子議長は4月の会見で、4条撤廃に焦点をあてて議論しているわけではない、との発言を行っており、盛り込まれる可能性は低いようです。

ただ安倍総理が国会で示した、放送もネットも「見ている人にとっては差がなくなった」との指摘については、今後の通信のテクノロジーの進展も考えると、“長期的”にはそのことを想定した議論も行うべきだと考えます。

その際には、

・ “長期”をいつに設定するかによって議論は大きく変わること、

・ これまで使ってきた幅広の“放送”の定義を位置づけ直し、定義についての共通認識を持つこと、

・ 国民や社会にとっての未来のメディアのあるべき姿から考えて放送の未来を導き出すこと、

これらの議論の前提がなければ、建設的な議論にはならないのではないかと思います。

安倍政権が考えたとされる放送制度改革案も、そして一連の規制改革推進会議における議論も、このあたりの丁寧さがいささか欠けていたのではないか、取材を通じてそのような印象を持っています。

放送の未来については、先に触れた総務省の諸課題検でも2015年11月から議論が続いています。

今年1月末からは、推進会議の議論と平行する形で「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会」が開催され、5月22日に報告書骨子案が示されました。

その中には、放送の未来像に関する「中長期的な考え方(案)」として、「将来に向けたネットワークの大きな変革への対応」「ネットとの本格的な連携」などこれまで以上に踏み込んだ記載がなされると共に、議論においては、「社会的課題の解決が大きく求められる中、放送メディアの役割はこれまで以上に重要ではないか」という指摘がなされました。

放送事業者は、通信テクノロジーの進展を前提とした大きな変革と公共的なメディアとしての役割の再定義を行うべきである・・・傍聴をしていて、総務省や構成員達の強いメッセージを感じました。

内閣府の推進会議も総務省の諸課題検も、今、取りまとめに向けて最終局面に入っています。

これらの取りまとめを受け、これから放送事業者は自ら未来像を描いていかなければなりません。

少子高齢化や経済の縮小化が進む中で、厳しい合理化にも向き合っていかなければならないでしょう。

通信サービスに活用する帯域が増えていく中、放送用に割り当てられた帯域を十分に活用しきれているか、これまで以上に厳しい目が注がれていくことにもなるでしょう。

そして、リアルタイムでテレビを視聴する人たちが減っていく中においても、信頼されるメディアであり続けるためには、どのようなサービスが求められていくのでしょうか。

放送事業者の考える放送の未来像についてこれからも取材し続け、当事者としてもこの問いに向き合っていきたいと考えています。

文研のホームページでは新たに、3月8日の「NHK文研フォーラム2018」で行った、民放連の井上弘会長との対論の詳細を掲載しました。放送の未来像を考える一助になれば幸いです。

また、去年までの規制改革推進会議の議論については、『放送研究と調査』2018年3月号「これからの“放送”はどこに向かうのか? Vol.1」で記しています。

今回から、新サービスの動向を整理した表についてはホームページのみでの掲載とさせていただいています。併せてご活用ください。

メディア研究部(メディア史研究) 吉田 功

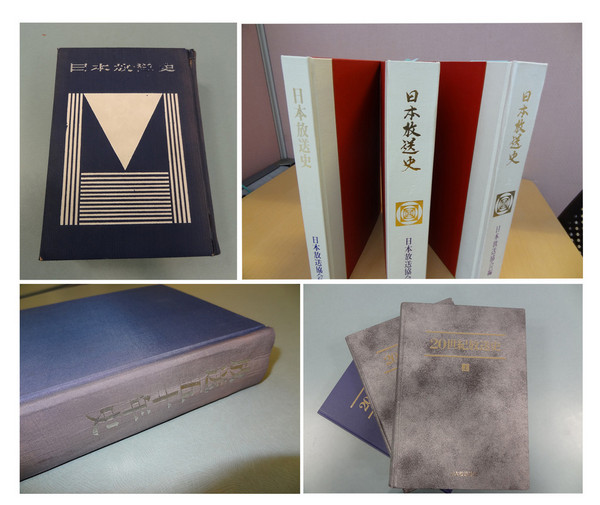

上記の4冊はすべて、NHKが戦後になって編集・発行した『放送史』です。どれも1000ページを超える「大著」。最も新しい『20世紀放送史』(右下・2001年刊)は、「上巻、下巻、資料編」で、総重量6.3キロにもなります。

お恥ずかしいことに、私がこれらを初めて目にしたのはNHKに入局して10年以上たってから。「テレビ放送開始50年特別番組」の制作支援を命じられ、これらの分厚い本を手にしました。

読み始めてみるとなかなか面白い。例えば、『日本放送史(25年史)』(左上・1951年刊)には、「(ラジオは)全家庭を講演場として知恵の美果を贈り、或いは全家庭を劇場として愉楽の泉に導いた」とあり、当時、ラジオが最先端の「エンターテインメントツール」だったことがわかります。また、『放送五十年史』(左下・1977年刊)は、オイルショック、公害が深刻になっていた時代を色濃く反映しており、放送(ラジオ、テレビ)による「情報」の氾濫は、国民にとって「情報公害」だと厳しい批判を浴びている、とまで書いています。時代によって、放送の受け止め方は大きく変わるんだなあと、そのとき痛感したことを覚えています。

さて、「歴史」と聞くと、「昔の話なんだから変わるはずはないだろう」というお考えもあるでしょう。

確かに過去の出来事が変わることはありません。しかし、誰が、いつ、その過去を見つめるかによって、そのイメージやとらえ方は違ってくると考えられます。たとえば江戸時代を例に考えてみます。100年前(大正7年)においては、古くさい封建主義の時代で “乗り越える”べき過去だと考える日本人は多かったと思われます。100年後(2118年)の日本人にとっては、逆に地域社会の絆が生きていた共生社会の時代ととらえられ、“学べる過去”と映るかもしれません。

歴史のとらえ方は、時代によって大きく変わると考えられます。歴史学ではこれを「まなざし」、「歴史観」、「視点」といったりするそうです。そこで、『放送研究と調査』5月号に掲載した「NHK編集・発行『放送史』の歴史的視点と変遷」では、それぞれの時代の「放送史」をひもといて、それぞれの時代における、放送へのまなざし、とらえ方に近づこうとしています。

インターネットを含めたこれからの新しいメディアを考える上で、これまでラジオとテレビが歩んできた歴史を検証することは欠かせないと私は思っています。最先端のメディアであった放送が成し遂げたこと、またできなかった課題を洗い出すことは、次世代にとって本当に有用なメディアを創る手かがりになると考えるからです。それには、まず、先人がどんな視点をもって放送というメディアを見ていたのかを知ることが、その第一歩になるのではないかと考えました。

東京・芝浦にあった社団法人東京放送局が日本におけるラジオの第一声を発したのが、1925年。それから間もなく100年がたとうとしています。ここであらためて、放送というもの役割、存在を見つめ直すきっかけになればと願っています。

メディア研究部(メディア動向) 関谷道雄

『放送研究と調査』5月号に掲載した「越境するローカル 交錯するメディア」は、放送、新聞、そしてプラットフォームの3つの業種を8か月かけて取材を進め、執筆しました。脱稿後、取材にご協力いただいた方々に弊誌を送付したところ、「結構幅広いテーマだったんだね」という趣旨の感想が複数寄せられました。弊誌は、放送を中心とした調査研究の専門誌です。放送がメインテーマなのは当然ですが、今回はプラットフォーム活用の視点を縦軸に、放送と同じ既存メディアとして新聞を取り上げました。若年層を中心にしたテレビ離れ、さらに新聞離れが指摘されて久しいですが、スマホのユーザー側から見れば、スマホ上では、プラットフォーム、放送、新聞の差異はどんどん小さくなっているように見えます。私自身、スマホの購入は2010年ごろと周囲を見回しても比較的早いほうで、以来、スマホを中心に放送、新聞に接し、スマホが媒体を選ばなくなりつつあることを実感してきました。その一端が本稿で取り上げたラジオによる文字情報の積極活用と新聞による動画展開です。

また、プラットフォームの伸張に伴い、放送、新聞両媒体の関係者の間では、「どのように活用して、収益に結び付けるか」という議論が活発化しています。収益化の話は難しく、軽々にその議論には入れませんが、深刻なテレビ離れ、新聞離れを背景に、両媒体の関係者の危機感は年々強まっているように見えます。

その一方で、プラットフォーム展開をチャンスと捉える関係者も出ています。本稿では取り上げませんでしたが、沖縄戦のデジタルアーカイブコンテンツを制作した沖縄タイムス社デジタル部記者の與那覇里子氏は「スマホは場所を選ばない。地方の課題を全国の俎上(そじょう)に載せることができる」(『新聞研究』2016年3月号P57)と、収益化に悲観的な見方とは対照的に、積極的にスマホに活路を見出そうとしています。與那覇氏の意見は「我が意を得たり」でした。放送、新聞とも企業としてプラットフォーム、スマホに対応して、収益化を図り、存続させるというテーマは、今後さらに重要性を増していきます。それでも放送、新聞のうち、ローカル局、地方紙という地域社会を担うメディアは、與那覇氏が指摘したチャンスという視点もあわせ持つ必要があるように思います。

世論調査部(社会調査) 吉澤千和子

世界に衝撃を与えた2017年1月のトランプ政権の発足から1年3ヶ月あまりが経ちました。メキシコ国境に壁を建設して移民の規制を強化する方針を打ち出したり、TPP=環太平洋パートナーシップ協定から離脱したり、さらには鉄鋼製品などの輸入制限措置、初の米朝首脳会談を行う意向表明など、トランプ大統領にまつわるニュースを目にしない日はないかもしれません。

先月、フロリダで日米首脳会談が行われました。一緒にゴルフを楽しみ親密さを示した両首脳、北朝鮮に非核化に向けた行動を求めることでは一致しましたが、経済や貿易の問題では、自国の利益を優先する姿勢を鮮明にしているトランプ大統領が日本との間の貿易赤字削減に強い姿勢を示し、今後厳しい交渉となることも予想されます。

私たちの暮らしに大きな影響を与えるトランプ大統領の政策や言動について、アメリカや日本の国民はどう見て、今後についてどう考えているのでしょうか。NHKでは就任1年を前にした去年12月にアメリカと日本の両国民の意識を探る日米同時世論調査を実施しました。

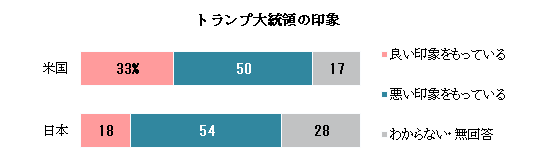

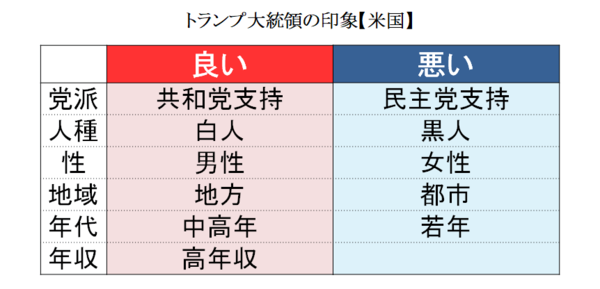

■トランプ大統領に良い印象を持っているのはどんな人?

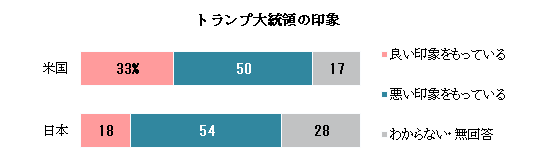

トランプ大統領に良い印象を持つ人は、アメリカで3人に1人、日本では5人に1人と多くはありません。

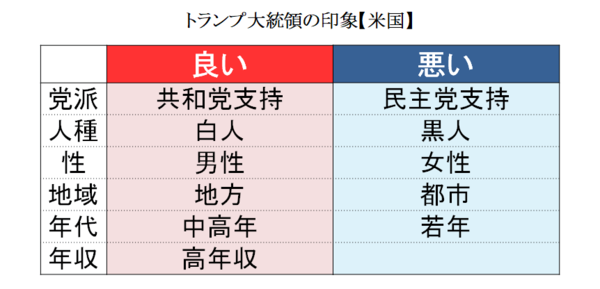

では、アメリカでトランプ大統領に良い印象を持っているのはどんな人なのでしょう?まとめると下の表のようになり、共和党を支持する白人の男性で、地方に住み、年齢は40歳以上の中高年、そして年収の高い人たちとなります。

逆に、トランプ大統領に悪い印象を持っているのは、民主党支持層、黒人、女性、都市在住者、若年層です。

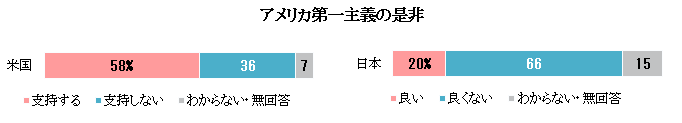

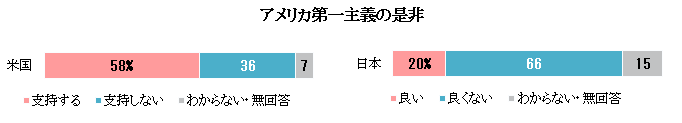

■アメリカ第一主義は支持されているの?

トランプ大統領がスローガンに掲げるアメリカ第一主義をどう思っているかについても聞きました。日本では3人に2人が良くないと思っていますが、アメリカでは6割の人が支持しています。アメリカでは、トランプ大統領へは悪い印象を持つ人が多い一方で、アメリカ第一主義については、多くの人が支持しています。

このほか、調査では「アメリカは分断が深まったと思うか」や「アメリカは世界で指導的役割を果たすべきか」「北朝鮮問題の解決方法」「日米関係の展望」なども聞いています。詳しい分析結果は『放送研究と調査』5月号 に載っていますので、ぜひご一読ください。