メディア研究部(メディア動向)柳澤伊佐男

平成の30年間、NHK放送文化研究所(文研)が手掛けた調査研究について振り返るシリーズ、7回目は、平成20年(2008年)の『放送研究と調査』11月号に掲載された「北京オリンピックはどう見られたか~先進的視聴者のメディア接触状況~」を取り上げます。

この論考は、2008年に開かれた「北京オリンピック」を題材にしています。タイトルの中にある“メディア接触”という用語は、情報(この場合はオリンピック情報)を得るために、視聴者がどのようなメディアを利用(接触)したかという意味で用いられています。

放送とオリンピックとの間には、切っても切り離せない関係があります。1964年の東京大会での衛星中継、カラー放送など、オリンピックを舞台に放送の新しい技術が導入されてきました。テレビ放送は、オリンピックとともに進化してきたとも言われ、文研でも、オリンピック放送に関する様々な調査研究が行われています。その中で、なぜ、この論考を取り上げたのかといいますと、北京大会でのメディア接触(利用)状況を確認しておくことが、これからの放送の姿を展望する手がかりになるかもしれないと思ったからです。

当時は、「地上デジタル放送」が始まって5年、「ワンセグ」サービスの開始2年で、大会直前に国内でのスマホ普及のきっかけとなった「iPhone」が発売されたり、大会の動画映像がインターネットで国内向けに初めて配信されたりするなど、放送や通信の環境が大きく変わろうとした時期でした。論考では、「様々なデジタルツールを手に入れ、既に利用している人たち~先進的視聴者~が、『北京オリンピック』にどうアクセスし、各メディアをどのように使い分けたか」を調べようと大会期間中の2日間、調査会社のモニター男女800人を対象にインターネット調査を行った結果が記されています。

それによりますと、オリンピックの情報を得るために最も利用されたのが「地上デジタル放送」で、次いで「新聞」、「BSデジタル放送」、「パソコンによるインターネット」という順になっていました。このうちネットについて、「毎日2回以上」もしくは「ほぼ毎日」アクセスしたと答えた人が全体の半数を超えていて、論者は「職場や家庭に広く普及したパソコンが、テレビや新聞と同様に情報取得の簡便なツールとして定着化してきたことがうかがえる」と分析しています。

その一方、「ワンセグ放送」「データ放送」といった“新たなメディア”への接触率は、高いものでも50%以下という結果で、「テレビ視聴の補完的役割にとどまっている」と判断されました。その上で、論者は「放送・通信をめぐる環境が変化する中でも、“スポーツの祭典”を楽しむ最適のメディアは、やはり『テレビ』であった」と結論づけています。

それから10年あまり、放送と通信の融合が一段と進み、インターネットによる動画配信や番組の同時配信、4K・8KやAI、VR・ARなど、様々な技術が目まぐるしいスピードで進化を遂げています。また、大容量のデータを瞬時にやり取りできる次世代の通信規格・5Gを活用した新しいサービスも本格的にはじまろうとしています。2020東京大会での「メディア接触状況」は、どうなるのでしょうか。

世論調査部(視聴者調査)保高隆之

週末、映画館で「アナと雪の女王」の続編を見てきました。美しい映像と耳に残る楽曲は相変わらずでしたが、加えて、キャラクターたちとの再会には親戚と久しぶりに会うような「なつかしい」感覚がありました。調べてみると、前作(日本での興行収入は255億円!)の日本公開は2014年3月。みんなが「レリゴー」と歌い、「ありのままで」が流行語となり、紅白歌合戦でも話題になってから、もう5年が経っていました。まさに光陰矢の如し…。

さて、その5年前の2014年。他にも今年とつながっている大きなニュースがありました。何だと思いますか?(ヒント:2014年の「今年の漢字」にも選ばれています。)

答えは、「税」。消費税率が5%から8%になったのがこの年の4月だったのです。

ご存じの通り今年は消費税が10%になり、5年前のことを思い出す機会が頻繁にありました。個人的には、「そんなに前だっけ?」という印象なのですが、みなさんにとって、「5年前」はどのくらい前のイメージでしょうか。「だいぶ前」?、それとも「つい最近」?

…少なくとも放送局にとっては変化があった5年間だった、というのが今回の本題です。

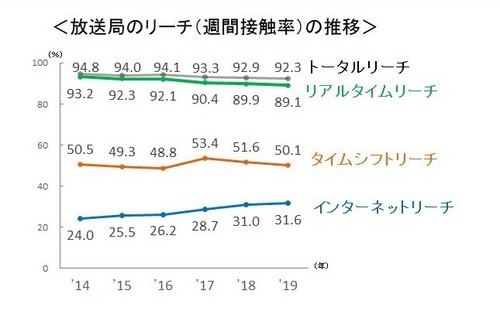

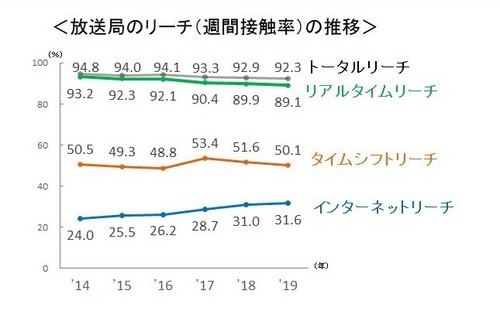

こちらのグラフをご覧ください。文研が毎年6月に実施している「全国放送サービス接触動向調査」の結果から抜粋したものです。この調査は、全国の7歳以上の個人が1週間で放送局の提供するコンテンツやサービスにどのように接触しているかを「リアルタイム」(放送と同時に視聴)、「タイムシフト」(録画や録音再生)、「インターネット」(ホームページや動画、SNS、ネットラジオなど)に分けて把握しています。

このグラフの緑の線「リアルタイムリーチ(週間接触率)」は5年前の93.2%から89.1%へと減少しました。一方、青の「インターネットリーチ」は24.0%から31.6%へと増加しています。放送局にとっては、リアルタイムでの視聴であっても、インターネット経由の利用であっても、ニュースや番組に触れていただくことに変わりはありませんが、(タイムシフトを含め)いずれかに接触した「トータルリーチ」は、残念ながら5年前の94.8%から92.3%へと減少してしまいました。つまり、この5年では「インターネットリーチ」の増加が「リアルタイムリーチ」の落ち込みをカバーしきれなかった、というわけです。

巷でいわれる「テレビ離れ」がいよいよ数字に表れてきたのだな、と、放送業界にとっては悲観的な結果にみえます。…が、ここで注目したいのが、もっともテレビから離れていそうな(?)20代の5年間の変化です。

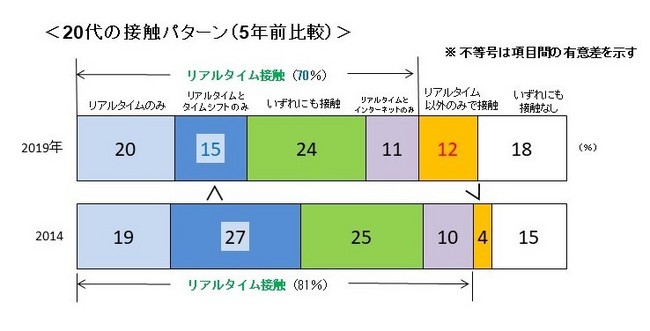

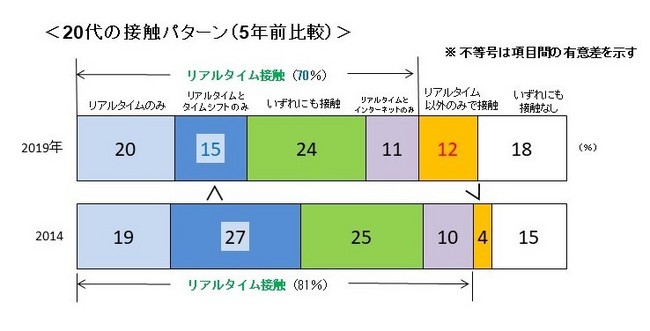

上の図は2014年と2019年の20代について、接触の仕方の組み合わせを示したグラフです。図中の青い数字は統計的に有意な減少、赤い数字は増加を示しています。もちろん20代でも「リアルタイム接触」は81%から70%へと減少(特に不等号で示した「リアルタイムとタイムシフトのみ」が減少)しているのですが、「いずれにも接触なし」は5年前の15%と今年の18%で統計的な差がありません。つまり、20代のトータルな週間接触率は減少しなかったのです。少し意外に思われませんか?

実は、代わりに「リアルタイム以外のみで接触」が4%から12%へと大きく増加しました。具体的には「タイムシフトのみ」と「インターネットのみ」で接触する人が増え、「リアルタイム接触」の減少をカバーしたのです。

これは放送局にとって歴史的な変化の兆しかもしれません。これまで、放送業界ではリアルタイムでの接触が圧倒的な割合を占め、録画再生やインターネットのサービスを利用している人も、リアルタイムで放送に接している人たちと重なっているとされてきました。しかしながら20代の調査結果からは、放送局が決めた放送時間に縛られずに自由に番組を楽しむ人たちが増えたこと、そして視聴方法の多様化が「テレビ離れ」に歯止めをかける可能性がみてとれます。

5年後に振り返ったとき、はたして2019年は放送局にとってどんな年だったと評価されているのでしょうか。詳しい調査結果については、「放送研究と調査」10月号をご覧ください!

メディア研究部(番組研究)宇治橋祐之

1959年1月、日本初の教育専門テレビ局として開局したNHK教育テレビは、2019年で開局60年を迎えました。現在は唯一の教育専門局として「教育番組75%以上、教養番組15%以上」という編成比率で放送を続けています。こうした編成の変遷の全体像については『放送研究と調査』2019年1月号「教育テレビ60年 生涯学習波への広がりとインターネット展開」をご覧ください。

教育番組の比率が高いのが教育テレビの大きな特徴ですが、番組の内容をグループに分けてみると、高校講座などの講座番組や語学番組、幼児向けや青少年向けの番組だけでなく、趣味・実用番組、芸術・芸能番組、科学・健康番組、産業・経済番組など、さまざまなジャンルの番組を放送してきました。

また、かつては番組を家庭で見るだけでなく、学校の授業のように集団で視聴する「テレビ市民セミナー」や「市民大学講座」が各地で開かれていたのも、教育テレビならではの特色でした。

テレビ利用の市民大学講座(1970年代)

放送文化研究所では、教育テレビ40年の際に番組を16のグループに分類して、その変遷をまとめました。それを引き継ぐ形で60年の変遷を『放送研究と調査』10月号から、3回シリーズで連載しています。

それぞれの番組グループごとに60年の番組の変遷を表にまとめてみると、前半の30年と後半の30年では大きな違いが見られました。例えば最初の30年は番組のタイトルが変わらず10年以上続くことも多かったのですが、後半の30年は3~5年ごとに変わることが増えてきました。

タイトルそのものも開局初期の『技能講座』が『趣味どきっ!』、『日曜大学』が『知る楽』、『婦人学級』が『すくすく子育て』、『社会福祉の時間』が『ハートネットTV』というように、「講座」「大学」「学級」「時間」という、学校の授業や指導をイメージさせるタイトルから、カタカナや擬音を入れた、視聴者の感情に寄り添うものに変化してきています。

近年は「Eテレ」の愛称が定着し知的エンターテインメントを目指す番組が増えてきましたが、教育テレビの60年の変化を知っておくことは、この先の教育メディアで変えるべきものと守るべきもの、「不易流行」を考える上で大切だと思います。

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

このブログでも何度か書いていますが、NHKはいま、インターネットで放送と同じ番組をまるごと配信する「常時同時配信」の実施に向けた準備を進めています。

その準備の1つが、「インターネット活用業務実施基準(ネット実施基準)」の策定です。

これは、NHKがネット活用業務を行うにあたり、その内容や実施方法、費用について自主的に定めるものですが、総務大臣の認可を得られなければNHKはネット業務を行えないきまりとなっています。NHKは先月(10月)、策定したネット実施基準案を総務省に提出、総務大臣の認可の申請を行いました。

先週金曜日(11月8日)、この案に対して総務省から、「NHKインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方」という文書が出されました。http://www.soumu.go.jp/main_content/000654087.pdf

この文書は新聞等でも大きく取り上げられたため、すでに目にしている人も少なくないかもしれません。文書は10ページに及んで、多岐にわたる項目に総務省側の考え方が記されています。総務省から検討の要請を受けたNHKは、現在総務省に申請中の案の内容を、改めて見直さなければならないことになりました。同時に総務省は、NHKだけでなく、広く国民・視聴者の意見も踏まえた上で最終的にNHKのネット実施基準を認可するかどうかを判断したいとのこと。既にNHKは9月に「素案」という形で広く意見募集を行いましたが、今回、総務省はこの基本的考え方に対して意見募集を行うと発表しました。私は2013年から放送政策の取材を続けていますが、こうした形の意見募集は異例のことといえます。意見募集の締め切りは来月(12月)8日です。そのため本ブログでは、この文書のポイントをまとめておきたいと思います。

ポイントの1つ目は、今回はNHKのネット活用業務の内容を定める実施基準の認可申請であるにも関わらず、「業務」「受信料」「ガバナンス」の三位一体改革の必要性が改めて指摘され、その詳細について触れられているということです。

中でも子会社については、NHKは今年既に1件の、そして来年にはもう1件の経営統合を目指していますが、文書では「子会社の在り方をゼロベースで見直す抜本的な改革については(中略)、更なる取組を着実かつ徹底的に進めることが必要」としています。

また受信料についても、NHKは先月(10月)に値下げを実施したばかりですが、「既存業務全体の見直しを徹底的に進め、受信料額の適正な水準を含めた受信料の在り方について、引き続き検討を行うことが必要」と記されています。

ポイントの2つ目は、ネット活用業務についての厳しい要請です。少し複雑なので個別に区切ってみていきます。

<常時同時配信>

NHKは常時同時配信を、協会との受信契約が確認された世帯向けの放送の補完サービスと位置付けています。申請中の案では、利用申し込みを促進させるために「「特例措置」を講ずることができること」とし、オリンピック・パラリンピック大会もその対象と位置付けました。しかし総務省からは民放の懸念を踏まえ、市場競争の観点等から「特例措置は設けないことが望ましい」との考え方が示されました。

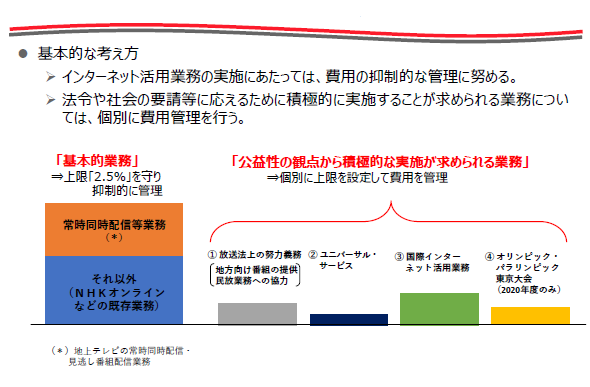

<ネット活用業務全般の費用>

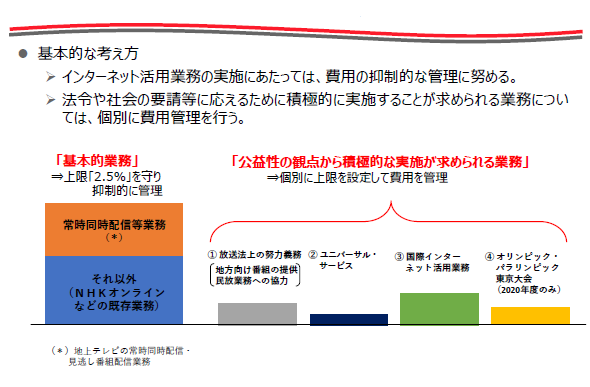

提出中の案でNHKは、受信料収入の2.5%を上限とする業務の他に、新たに「公益性の観点から積極的な実施が求められる業務」として別枠の費用を設けることを提示中です(図1)。これに対して総務省は、「受信料収入の約3.8%相当となり現行の実施基準と比較して著しく増加する(中略)」と指摘したうえで、令和2年度についてはオリパラ業務費用を除き「「受信料の2.5%」を維持することとし、既存のインターネット活用業務についても、真に必要なものかを検証して見直し、効率化を図ることが望ましい」としました。

図1(参考:ネット活用業務の費用に関するNHK案)

<見逃し番組の配信>

NHKが常時同時配信と共に行う予定としている見逃し番組の配信についても、次のような指摘がなされました。「従来、有料業務として提供していた既放送番組の配信を受信料財源業務として提供することとした明確な理由も示されていない」。そして、現在、繰越欠損金が約70億円に上る有料のNHKオンデマンドの今後の収支に与える影響等を考え、「ニーズの高いコンテンツの見逃し配信については、有料業務で提供することなども考えられる」のではないかとしています。

この他にも、「地方向け放送番組」の提供を実施する時期及び内容について示すことや、NHKが行うネット活用業務の評価について、市場で競合する可能性のある民間事業者からも意見を聞く枠組みを作ること等についての検討も要請されています。

NHKの常時同時配信については、2015年秋から総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」で議論が開始され、足掛け5年かけて今年6月に改正放送法が公布されました。今回示された総務省の文書からは、これまでの議論や、急速なメディア環境の変化をNHKは十分に鑑みて案を策定しているのか、という総務省の厳しい眼差しが根底にあるように感じます。また、「「公共メディア」としての役割と具体的な構想」について、NHKは国民・視聴者に示しきれてきたのか、という指摘も甘んじて受けなければならないと思います。

しかし、これはあくまで私の取材の範囲における実感としてではありますが、今回の指摘の中には、これまでの議論の中で論点化されてこなかった、もしくは、議論で一定の結論に至ってきたことを逆戻りさせるような内容も含まれているように思います。NHKの問題とは、当然のことながらNHK自身にとどまらず民放との二元体制という放送メディア全体の問題でもあり、総務省が所管する放送政策の問題でもあります。総務省はこの間、NHKの将来像に対し、またNHKを含む放送メディアの将来像に対して、放送政策としてのグランドデザインをどこまで示せてきたのでしょうか。そして今回の文書は、その政策の延長線上でどのような位置づけにあるのでしょうか。このことも同時に問い直していくことが必要ではないかと思っています。

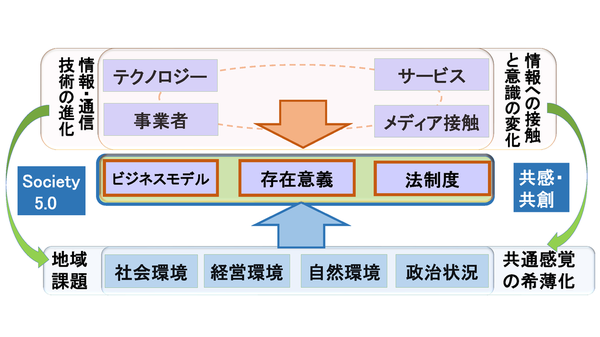

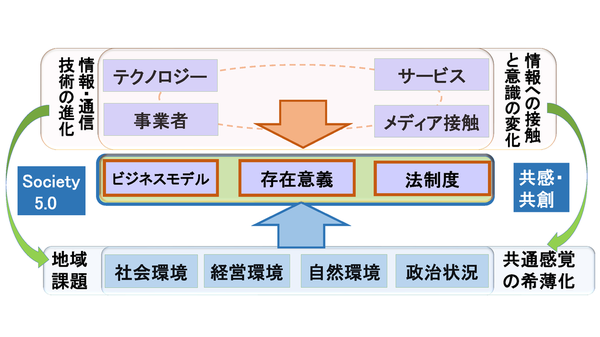

このNHKの常時同時配信を巡る最近の政策議論についてまとめた「放送研究と調査」2019年10月号「これからの“放送”はどこに向かうのか?Vol.4」を、今月1日に文研のウェブサイトに公開しました。原稿ではこのほか、2019年上半期の放送を巡る最新動向として、ローカル民放の放送外収入に向けた新たな取り組みや、各局で進む視聴ログデータの取り組みの可能性と課題についても触れています。また今回は単なる動向の整理だけでなく、メディア環境変化と同時に進行する社会の変化についても俯瞰図を作成することで、より広い視野で現状認識を行うことを試みました。

原稿の公開に併せて、2018年10月から2019年9月までのテレビ・放送に関連する新サービスの動向をまとめた表(共同作成:東京大学大学院・田中瑛氏)も公開しています。併せてご活用ください。

メディア研究部(メディア動向)入江さやか

■激甚な気象災害 誰もが被災者になる時代

猛烈な暴風が大規模な停電を引き起こした台風15号。大型で強い台風19号では、記録的な豪雨で長野県の千曲川や福島県の阿武隈川などで堤防が決壊し、13の都県で死者94人(災害関連死含む)にのぼる甚大な被害が出ました。さらに、台風21号から変わった低気圧による豪雨で水害に見舞われた地域もありました。

昨年の「西日本豪雨」は「平成最悪の豪雨災害」と呼ばれましたが、令和の時代にあっては「甚大な気象災害が毎年のように起きる、そして誰もが被災者になり得る」と考えておくべきなのかもしれません。

そこで、あえてみなさんに問います。「避難のしかた」、わかっていますか?

写真:台風19号で堤防が決壊した千曲川(2019年10月13日午前7時すぎ NHK総合テレビ)

■いつ?どこに?何を着て?何を持って?

NHK放送文化研究所とNHK松山放送局では、昨年の「西日本豪雨」で大きな被害を受けた愛媛県在住の男女3,000人を対象にインターネットで調査を実施しました。「豪雨災害のおそれがあるとき、テレビやラジオはどのような放送をすべきだと思うか」を自由に書いてもらいました。

「どこに避難をすればいいか、避難場所の人の多さ、食事などの備蓄はあるか」

「最低限何を持って、どんな格好で避難すべきかという情報」

「必要な最低限のものと、何時頃までに避難の必要があるのか」(原文ママ)

服装や持ち物を含め、そもそも「避難のしかた」がわからない。だから、テレビ・ラジオで教えてほしい。そういう趣旨の意見の多さに驚かされました。確かに、大地震を想定した「避難訓練」は、学校や職場で経験している人は多いと思いますが、台風や豪雨を想定した避難訓練の機会は少ないかもしれません。避難のタイミングを逃さないために、今後はそのような避難訓練も必要になってくるのではないでしょうか。

NHKのウェブサイトでは、台風の際の「避難の心得」を動画で紹介しています。避難の際の服装や足回りなど、この機会にぜひ確認してください。

https://www.nhk.or.jp/sonae/douga/typhoon0007.html

■「避難のスキル」で命を守る

「今後、豪雨災害のおそれがある場合に、何をきっかけに避難するか」(複数回答)という質問に対しては、64%の人が「防災情報を見聞きして」と回答しました。ところが、被害が甚大だった宇和島市・大洲市・西予市では、「防災情報」を選んだ人の割合はやや低く、「雨の降り方が激しくなる」「災害の前兆を見聞きする」の割合が高くなっています。西日本豪雨を経験し、自治体やメディアからの情報を待たず、自ら状況を判断して早めに避難行動を起こそうとする姿勢がうかがわれました。

今回の台風19号でも、自治体などから住民への防災情報伝達が十分でなかったケースが見受けられました。平常時から、地域の浸水リスク・土砂災害リスクを知っておく。テレビ・ラジオやウェブの情報に注意しながら、周囲の状況を見て避難すべきタイミングを自ら判断する。自分や家族の命を守るために、そんな「避難のスキル」を身につけておきたいものです。

今回の調査詳細は、以下でご覧いただけます。

頻発する豪雨災害 放送は何をどう伝えるべきか?

~愛媛県における西日本豪雨インターネット調査から~