メディア研究(番組研究) 亀村朋子

文研ブログで何を書こうか? そう考えた時に浮かんだのは、「朝ドラ研究プロジェクト」で最近悩んでいる問題について、です。

できれば読者の皆さんのお知恵をお借りしたいと思います。以下、少しだけお付き合いください。

「あなたにとって○○とはなんですか?」という質問を最近テレビでよく見かけます。

その手の質問は、一昔前までは絶対にしてはいけない質問のひとつだったように思います。

つまりそれは紋切り型であり、インタビューされる側がどう答えていいか困る質問であり、しかもその上で返ってくる答えはパターン化されているからです。

例えば、引退するプロ野球選手に「あなたにとって野球とはなんですか?」と聞いたら、「私を育ててくれたものです」とか、「私の人生そのものです」といった答えが多く返ってくることでしょう。しかし、それはあたりまえ以外の何ものでもなく、もっと具体的にインタビューしなければいけない、と現場ではよく教わったものです。

今私たちがやっている研究は、まさに「あなたにとって朝ドラとはなんですか」という非常に答えにくいテーマを掲げてしまっていて、これで日々悩んでいるのであります。

ストレートに「あなたにとって朝ドラとはなんですか」と聞くのではなく、別の言い方で、それぞれの視聴者にとっての「心の中の朝ドラ」というものを浮き彫りにするためには、どういう質問をすればいいのか―――

そこで、あるメンバーがひとつの設問を考えました。

「あなたにとって、朝ドラとはどんなヒトに例えられますか?」

メンバーの一人は、「同じ町内の少年野球チームの子たち」と答えました。普段からすごく気にかけているわけではないが「今年は強いよ」と聞くと、がぜん関心が湧いて試合を見に行ってしまうような存在、だそうです。ちなみに私がイメージするのは「小学校の同級生」。子供の頃は(親が見ているから)毎日会っていたけれど、中・高・大学さらに社会人になってからは忙しくてしばらく会わない時期が続き、中年になってからしばらくぶりに同窓会で会い、それがきっかけで頻繁に会うようになる、そんな存在です。

…こんな感じの具体的な設問を糸口として「朝ドラとはいったい何か」を私たちは捉えたいのです。今の多メディア時代にあってもまだまだテレビは多くの人に見てもらえる、そのヒントを探っていきたいと思っているのです。それには、いったいどんな質問をしたら有効な回答を得られるのか? 皆さんのアイディアを絶賛募集中であります。

さて、現在の朝ドラ『ひよっこ』は明日が最終回。そんな時期に、一つ前の朝ドラ『べっぴんさん』の話になりますが、「放送研究と調査」9月号には「視聴者調査を通して見た朝ドラ『べっぴんさん』の特徴と、朝ドラの高視聴率を支える視聴継続要因の検証」が掲載されています。

『べっぴんさん』が、視聴者にはどのように見られていたのか?

中でも興味深かったのは、作品のイメージを問う設問で前2作(『あさが来た』『とと姉ちゃん』)とはまったく違う結果が出たことでした。果たしてそれはどんな結果だったのか―――答えはぜひ、「放送研究と調査」9月号でご覧下さい。

今年度も早いもので半分が終了。来週からは『わろてんか』の放送がスタートします。引き続き皆さんに愛される朝ドラであることを祈りつつ、研究は続きます。皆さん、良いアイディアがあったら教えてください! よろしくお願いします!

世論調査部(社会調査) 政木みき

◆米調査業界を襲った「トランプ・ショック」

「2016年大統領選のドナルド・トランプの勝利は調査担当者、政治アナリスト、学者にショックをもたらした」―5月、米国世論調査協会(AAPOR)の調査委員会がこんな言葉で始まる報告を発表しました。

世界が注目した2016年の米大統領選で、世論調査は直前まで高い確率でクリントン氏の勝利を予測していました。過激な発言を繰り返す異例の候補者像もあいまって、クリントン優勢の観測が広がっていたため「想定外の勝利」へのショックは大きく、結果を読み誤った世論調査への批判が高まりました。

◆業界をあげた選挙調査の検証

「なぜ予測は失敗したのか?」。その答えを探るため、5月、ニューオーリンズで全米の研究者、調査会社、メディア関係者らが集まって開かれたAAPOR年次総会を取材しました。4日間で100を超えた研究成果の報告のうち、大統領選の調査検証は単独テーマとして最多の17。業界をあげ信頼回復の糸口を探ろうとする気概を感じました。

1,200人超が参加したAAPOR年次総会

このうちAAPORが設けた調査委員会の報告は、大統領選の勝敗を決定づけた接戦州での州調査の精度の低さが致命的要因だったと指摘し、州調査を担う地方メディアの予算や人材の充実を提言しました。ただ、予算状況は厳しく州調査の底上げは容易ではありません。

取材では、調査先進国の米国の世論調査をとりまく環境の変化も印象に残りました。経費の問題や技術進歩もあり、米国の選挙調査は、調査員が行う電話調査に加え、自動音声の電話調査、インターネット調査など実に多様化しています。さらに近年は、各種世論調査のデータを集めて独自に予測する人たちが現れ、その影響力も無視できなくなっています。大手研究機関の研究者で調査委員会の委員長を務めたコートニー・ケネディ氏は、今回の検証で得た最大の教訓が「選挙中の調査の数が膨大で、大きな違いがある多様な調査があることを学んだこと」と語り、玉石混交のデータが飛び交う中、どの調査が科学的に行われ、国民全体の意識を推測できるのか、誤差を含む調査データをどう解釈すべきか、といったことを伝えるのも調査の専門家の課題になっていると述べました。

AAPOR調査委員会コートニー・ケネディ委員長

また、選挙の結果を予測するために世論調査を使うことには議論もありますが、AAPOR総会で出会ったある研究者は「“真実の結果”が分かる選挙調査は、研究者として自らの仮説や方法論を発展させる最もよいテーマだ」と語り、こうした探究心が米国の世論調査を前に進める原動力になっているとも感じました。調査の協力率低下など、すでに日本でも深刻になっている課題や、近い将来に日本で起きるかもしれない米国の状況を見るにつけ、幅広い人々の意見の全体像にどう迫るのかという、世論調査の根幹にかかわる努力を怠ってはならないと感じた取材でした。

「放送研究と調査」9月号「米大統領選挙で世論調査は“外れた”のか」では“隠れトランプ支持”説の検証なども含むAAPORの検証報告を紹介しています。ぜひご覧ください。

世論調査部(視聴者調査) 平田明裕

ここ数年、急速に普及が進むスマートフォン。高校1年の長男にとっても、朝から夜寝るまで、肌身離さず手放せないツールとなっています。朝起きたら、すぐLINEをチェック。学校から帰ってきたらスマホで海外サッカーの動画を見て、夕食後はリビングルームでテレビを見ながら、スマホで友達とのやりとりをしています。

文研が2017年3月に実施した世論調査「モバイルシフト社会とテレビ調査」の結果から分類したグループの中にも、このようなスマホを手放せないグループが浮かび上がってきました。

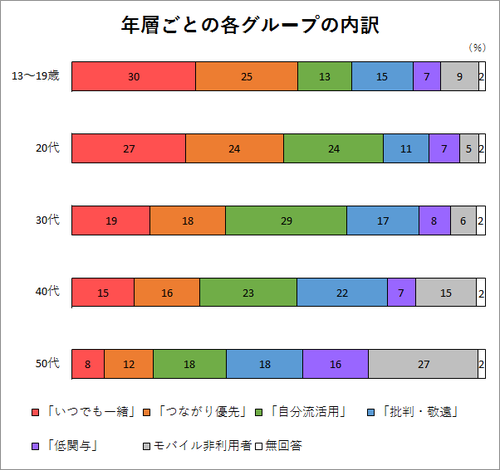

今回の調査では、モバイル端末(スマートフォンやタブレット端末)の利用を通して感じる意識の違いにより、モバイル利用者をグループ分けしたところ、5つに分類することができました。

●「いつでも一緒」 モバイル端末への親密度が高く手放せない

●「つながり優先」 コミュニケーション重視でSNSの利用が多い

●「自分流活用」 マイペースで主に情報収集のために活用

●「批判・敬遠」 一定の距離を置きながらモバイル端末を利用

●「低関与」 モバイル端末を含む情報行動が全体的に不活性

グループの特徴として、「いつでも一緒」グループは、テレビを必要と思う人が9割近くに上り、テレビを見るのが大好きな人が8割に達するなど、テレビをおおむね肯定的にとらえています。また、「つながり優先」グループは、家族でテレビを見るのは楽しいと感じる人が8割、家族との会話がはずんだり場がなごんだりすると思う人が8割以上と、家族の団らん面でテレビの効用を多くの人が感じています。

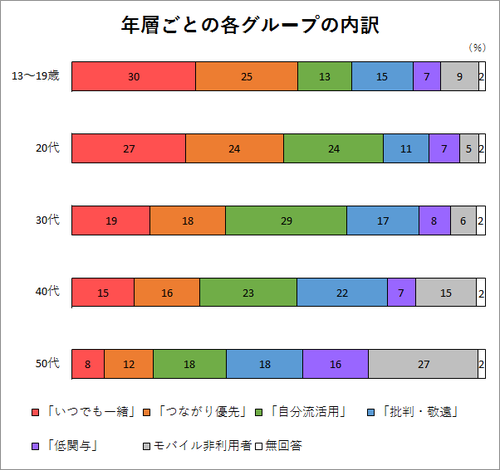

下のグラフは、10歳刻みの年層ごとに5グループの人とモバイル非利用者がそれぞれどのくらい含まれているのかをみたものです。「自分流活用」「批判・経験」「低関与」のグループは、各年層に一定数いる一方、「いつでも一緒」「つながり優先」は若年層ほど多くなっています。

子ども時代から成人するまでにモバイル端末と出会った若年層で多い「いつでも一緒」「つながり優先」は、スマホ時代の特徴的なグループと考えられます。

スマートフォンやタブレット端末を利用しているみなさんは、どのグループにあてはまるでしょうか。冒頭の我が家の長男はおそらく「いつでも一緒」グループになると思います。

「放送研究と調査9月号」では、さらに詳しく5グループの特徴を分析しています。そして、スマホ時代のテレビの位置づけなど、スマホユーザーのテレビ視聴を様々に読み解いています。ぜひご覧ください。

メディア研究部(メディア動向) 入江さやか

9月1日の「防災の日」。訓練に参加したり、非常持ち出し袋の中身を点検した人も多いのではないでしょうか。7月には「九州北部豪雨」による災害が発生。今まさにアメリカでもハリケーン「ハービー」で甚大な被害が出ています。日本、いや世界のどこにいても、自然災害のリスクに備えなければならない時代です。

自然災害で、電気・水道・ガスなどのライフラインが断たれたとき、交通手段がなくなったとき、避難生活を余儀なくされたとき――水や食料などの確保はもちろん大事ですが、どこでどのような救援・支援が受けられるのかという「生活情報」が「命綱」になります。

NHK放送文化研究所では、昨年4月の「平成28年熊本地震」で大きな被害を受けた熊本県の熊本市東区、益城町、西原村、南阿蘇村の20歳以上の住民各500人、計2,000人を対象に「熊本地震被災地における住民の情報取得行動に関する世論調査」を実施しました。

「地震発生から1か月くらいまでの間に必要だった生活情報」は何かを聞いたところ、4市町村のいずれでも「ライフライン(水道・ガスなど)の復旧見通し」「地震の見通し」が上位を占めました。道路や鉄道が寸断された南阿蘇村では「交通情報」のニーズが高く、役場庁舎が大きな被害を受け、行政機能の回復に時間がかかった益城町では「り災証明の交付」に関する情報が求められていました。しかし、「ライフラインの復旧見通し」については、半数以上の人が「手に入りにくかった」と回答。「食料品が買える店舗」「ガソリンスタンドの営業情報」「洗濯のできる場所(コインランドリーなど)」「介護用品の手に入る場所」などの情報も不足していたという指摘がありました。

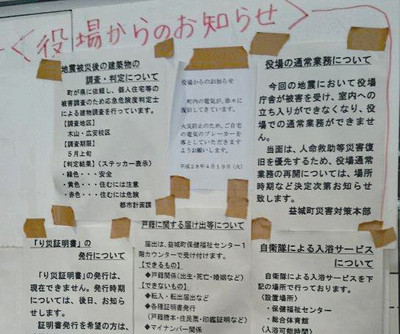

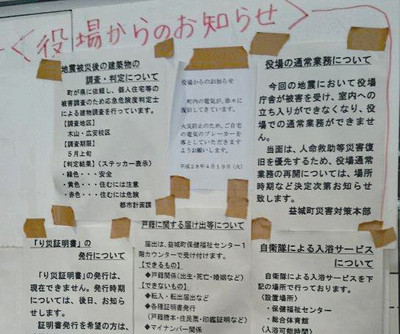

避難所に貼り出された「役場からのお知らせ」

役場庁舎が被災し、り災証明書の発行ができないことなどを告知している。

(2016年4月26日 益城町総合体育館)

情報を入手したツール(情報機器)は自治体によって違いがありました。熊本市東区、西原村では「テレビ(据え置き型)」が最多でしたが、半数を超える住宅が「半壊」以上の被害を受けた(本調査による)益城町では「スマートフォン・携帯電話」、停電が長期化した南阿蘇村では「ラジオ」が多数を占めていました。

2回の震度7の地震の後も活発な地震活動が続いた熊本地震では、自動車の中で寝泊りする「車中泊」の多さも注目を集めました。今回の調査でも各自治体で6~7割の人が車中泊をしていたと回答しています。そのような状況を反映し、カーナビやスマートフォンを使い、ワンセグ放送やインターネット同時配信(ライブストリーミング)でテレビを視聴していた人も少なくありませんでした。

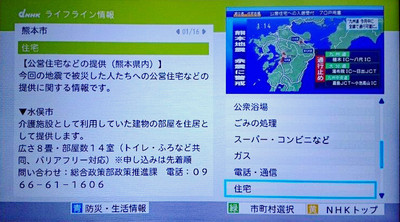

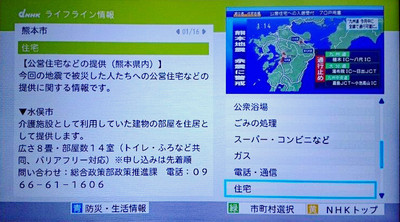

生活情報を伝えるNHKのデータ放送の画面(2016年4月25日)

熊本地震では、地震発生直後から自治体や放送局、新聞社などがさまざまな媒体を通じて、物資の配布や医療、交通など多様な「生活情報」を発信しました。私も発災後まもなくNHK熊本放送局に入り、生活情報の発信に携わりました。しかし、調査結果からは、多様な情報ニーズに必ずしも応えきれていなかったことがわかりました。情報の「出し手」としてこうした課題に向き合っていきたいと思います。

さて、ここまでブログを読んでくださったあなた。非常持ち出し袋の中に、情報入手のツールは入っていますか?「ラジオと乾電池」だけでなく、スマートフォンや携帯電話の充電器など、複数の手段を確保しておいてください。また、今回の調査で「スマホの充電切れで、端末に登録してある電話番号がわからなくなって困った。手帳に控えておくべきだった」という貴重な教訓を書いてくださった方がいました。いつ起きるかわからない自然災害。被災者の経験を「わがこと」として受け止め、備えておきたいものです。

上記の世論調査の詳細は、「放送研究と調査」2017年9月号に掲載されています。

また、単純集計結果は、こちらからご覧いただけます。

放送博物館 加藤元宣

8月25日(金)、NHK放送博物館の入館者数が500万人に達しました。500万人目の入館者となられたのは、東京都小金井市からお越しいただいた杉本容子さんです。杉本さんには、上田良一NHK会長から感謝状が、高野俊雄NHK放送博物館長から記念品が、そして鈴木郁子NHK放送文化研究所長から花束が贈られました。

杉本さんは、「愛宕神社への参拝を兼ねて、以前から一度見たかったNHK放送博物館に来ました。朝ドラやあさイチ、ニュースなど、NHKの番組はいつも楽しく拝見しています。まさか、500万人目にあたるなんて、とてもうれしいです。」と、喜んでおられました。

NHK放送博物館のある東京・港区・愛宕山は、大正時代に本格的なラジオ放送が始まった場所で、“放送のふるさと”として親しまれています。NHK放送博物館は、昭和31年に歴史あるこの地で世界最初の放送専門ミュージアムとして開館しました。以来61年間にわたって、さまざまな展示を通して、放送の歩みと役割をご覧いただいてきました。

また、NHK放送博物館では、昨年1月に、1年をかけた大がかりなリニューアル工事が完成しました。新しい展示のコンセプトは「放送の過去・現在・未来」。「過去」については、懐かしい放送番組や放送を支えた貴重な技術機材の展示。「現在」については、ニュースキャスターやバーチャルリアリティーが体験できる「放送体験スタジオ」。「未来」については、200インチ大型スクリーンと22.2マルチチャンネルによって8Kスーパーハイビジョンの大迫力の映像と音声を体感できる「愛宕山8Kシアター」。NHK放送博物館では、以上の3つの視点から、放送の持つ魅力のすべてをたっぷりとお楽しみいただくことができます。

これからも、スタッフ一同でお客様サービスの一層の向上に努めてまいりますので、親子連れやお友達同士など、みなさまでお気軽にご来館いただきますよう、よろしくお願いいたします。