放送文化研究所 島田敏男

10月4日に召集された臨時国会の冒頭、衆参両院で行われた総理大臣指名選挙で自民党新総裁の岸田文雄氏が第100代の内閣総理大臣に選ばれました。明治憲法の下での第1代伊藤博文から数えて第100代。これは記念すべき節目なのですが、第100代総理はそう長くは続かない運命にあります。

なぜならば、衆議院議員の任期が満了になる10月21日直前の総理大臣選びだったので、憲法の定めに従って、衆院選後30日以内に開かれる特別国会で改めて総理大臣選びをするのです。岸田総理は10月14日の衆議院解散を選択し、19日公示、10月31日投開票の日程を組み立てましたが、選挙後の特別国会で改めて総理大臣選びをするのは同様です。

そこで選ばれる総理大臣は第101代になります。従って第100代は2か月足らずでおしまい。仮に岸田氏が選挙で与党の多数を維持し、特別国会で再び選ばれれば、最新の民意に基づく第101代総理大臣ということになります。

岸田氏は「新しい民意の信任を得て国政にあたりたい」と語り、立憲民主党の枝野代表や共産党の志位委員長は、これを阻止しようと政権交代を訴え、4年ぶりの衆院選が繰り広げられます。

そこで10月のNHK世論調査です。岸田内閣が発足して最初の調査で、10月8日から10日にかけて行われました。

☆岸田内閣を「支持する」49%で、「支持しない」24%でした。菅内閣最後の9月調査と比べると「支持する」+19ポイント、「支持しない」-26ポイントで、はっきりと上向きました。

ただ、この内閣発足後最初の支持率を、データのある1998年の小渕内閣以降で比べてみると、岸田内閣の49%は発足の時点で30%台だった小渕内閣、森内閣を上回っていますけれども、48%だった麻生内閣と同じ程度です。小泉内閣の81%、民主党・鳩山内閣の72%には遠く及びません。

手堅いけれども飛びぬけた勢いは感じられないといったところです。

☆一方、政党支持率はどうか?自民党が9月の37.6%から41.2%に上向き、立憲民主党が5.5%から6.1%にやや上向き。無党派層の全体に占める割合が40.2%から36.1%に下がり、その分が各党への支持に向かっています。

☆では、有権者は衆院選にどう臨もうとしているのでしょう?あなたは与党と野党の議席がどのようになればよいと思いますかと聞いた結果です。

「与党の議席が増えた方がよい」25%、「野党の議席が増えた方がよい」28%、「どちらともいえない」41%となっています。

9月調査と比べると与党の推しは3ポイント増、野党の推しは2ポイント増で、その分「どちらともいえない」が6ポイント減っています。

今後、この数字がどう変化してくるかが選挙結果を探るポイントになりそうです。岸田総理の所信表明演説と、それに対する衆参両院での代表質問の中で、野党側は「自民党総裁選で岸田氏が掲げていた改革の具体策が、所信表明ではいくつも消えていた」と批判しました。

総裁選で岸田氏は国民への成長と分配の好循環を実現するために、金融所得の多い富裕層を対象にした課税の見直しを掲げていましたが、所信表明には盛り込まれませんでした。こうした点を有権者が投票日までの論戦を通じてどう受け止めるか。最新の民意の行方を方向付ける上で、焦点になりそうです。

短期決戦を前にして予測報道が様々出始めました。しかし選挙結果というものは流動的です。国民にとって一番大切なことは、衆院選の結果がどうあれ、選挙で示された最新の民意を謙虚に受け止め、その後の国会で、どこまで中身の濃い論戦が交わされるかです。

安倍・菅政権では、ともすれば国会での論戦を軽視する政府・与党の姿勢が垣間見え、「数は力なり」がまかり通っている観がありました。特にコロナウイルスに翻弄されてからは先々を見据えた議論が尽くされたとはいえず、社会保障にしても安全保障にしても踏み込み不足が続きました。

来年7月には参議院議員の半数が6年間の任期満了を迎え、3年おきの参議院選挙が行われます。10月31日の衆院選から来年夏の参院選までの「選挙の1年」。国民にとっては、衆参両院であらゆる政策課題について政府・与野党が論戦を深める「熟議の1年」になってくれなければ困ります。

日本社会の人口減少と高齢化が進み、隣国中国はアメリカをしのぐ超大国をめざし、ひたすら突き進んでいるように見えます。これを日本の政治はどう乗り越えていくのか。国民に対し将来に向けた判断材料を示すことが、国会に議席を持つ人たちの大きな責務に他なりません。

国会論戦は言葉によって相手を打ち負かすだけでなく、言葉によって共通点を浮かび上がらせ、幅広い国民の理解と納得を形成する作業でもあります。

そこには政治の緊張感が必要です。私たちは責任ある有権者として、選挙結果を背にした国会論戦の緊張感と、それがもたらす政治的果実にしっかり目を向けて行きましょう。

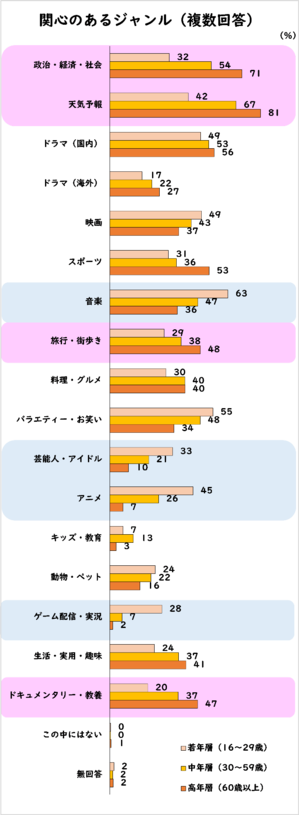

文研では、2020年10月から12月にかけて、人々のメディア行動や意識をたずねる新調査「全国メディア意識世論調査」を実施しました。

文研では、2020年10月から12月にかけて、人々のメディア行動や意識をたずねる新調査「全国メディア意識世論調査」を実施しました。