計画管理部(計画) 大森龍一郎

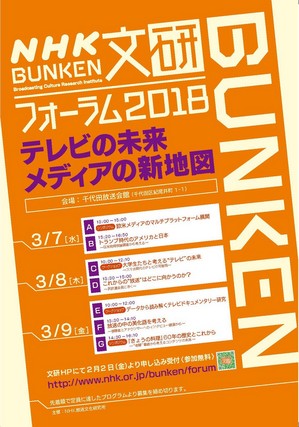

年に一度、われわれNHK放送文化研究所(文研)が総力を結集してお届けする「NHK文研フォーラム」が近づいてきました。3月7日(水)8日(木)9日(金)の3日間、東京・紀尾井町の千代田放送会館にてシンポジウムやワークショップ、研究発表を集中して行います。

内容をご紹介しましょう。今回のテーマは「テレビの未来 メディアの新地図」。テレビやメディアを巡る状況が大きく変動するいま、文研の研究員が国内外の専門家とともに、多岐にわたるテーマに切り込みます。各プログラムの日時はこちら。

激変するメディア界の動きに関心のある方には、欧米メディア関係者が参加するシンポジウム「欧米メディアのマルチプラットフォーム展開」や、「これからの“放送”はどこに向かうのか?」がオススメ。スマホファースト時代のテレビ論に関心のある方は、ワークショップ「大学生たちと考える“テレビ”の未来」を。また、シンポジウム「『きょうの料理』60年の歴史とこれから」では、NHK長寿番組の取り組みを検証します。登壇するゲストの顔ぶれにもご期待ください。

ほかにも、「トランプ時代のアメリカと日本」「データから読み解くテレビドキュメンタリー研究」「放送の中の美化語を考える」と、多彩なラインナップを取り揃えております。

参加の申し込み受け付けは、来週2月2日(金)から文研ホームページで開始します。お申し込みは先着順で、定員に達したプログラムから受付を終了しますので、ぜひお早めにお申し込み下さい!

NHK放送文化研究所の研究員一同、みなさまのお越しをお待ちしております。

メディア研究部(放送用語・表現) 滝島雅子

突然ですが、例えば「弁当」のことを人に伝えるとき、あなたは「弁当」「お弁当」のどちらを使いますか?

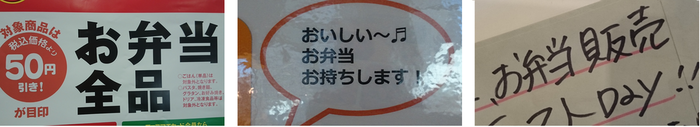

街をちょっとぶらりとするだけで、以下のような表示が至る所に見つかります。

世の中では、「お弁当」も使われることが多いようですね。

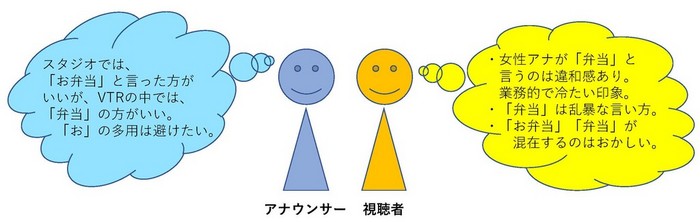

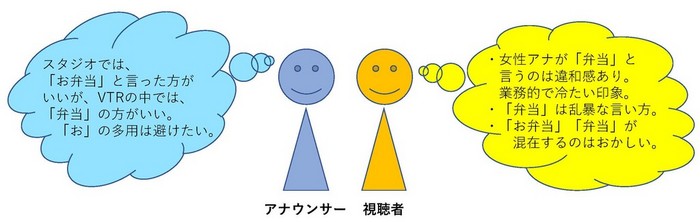

さて、この「お弁当」のように、名詞に敬語接頭辞の「お」を付けて、物事をきれいに言うことばを「美化語」といいます。「美化語」は、「敬語の指針」(文化庁答申2007)で、敬語の5分類(尊敬語、謙譲語Ⅰ、謙譲語Ⅱ、丁寧語、美化語)の1つとされました。放送の中で、「美化語」をどのくらい使うべきなのかは、放送現場でしばしば議論になる問題です。というのも、NHKでは、従来、放送では「物事を丁寧に言うために付ける「お」は、できるだけ省いたほうが、すっきりとした表現になる」(『NHKことばのハンドブック第2版』)とされ、特にニュース番組などでは、「お弁当」ではなく「弁当」が使われてきたからです。そこで、今回、放送の中の「美化語」の適切な使い方を探るため、アナウンサーと視聴者双方へインタビュー調査を行い、美化語に関する意識を調べたところ、例えば「お弁当」に関しては、以下のような意識が見えてきました。

これを見ると、伝え手であるアナウンサーと、受け手である視聴者とでは、「お弁当」という美化語の使用をめぐって、意識のずれがあることがわかりました。アナウンサーが、従来の考え方に従って「お」を省いて伝えたことが、視聴者にとってはかえって違和感につなる場面もあると言えそうです。

「お」を付けるか付けないか、という問題は、小さな問題に見えて、実は日本語のコミュニケーションにあふれています。「花か、お花か」「肉か、お肉か」「墓か、お墓か」…、みなさんはどのように考えますか?

『放送研究と調査』1月号「放送における美化語の意識調査 ~視聴者とアナウンサーの双方へのインタビュー調査から~」では、具体的な放送場面での美化語についてアナウンサーと視聴者のそれぞれの意識を探り、放送の中で美化語をどのように使うべきか、分析・検討を行いました。どうぞ、“お手”に取ってご覧ください。

メディア研究部(メディア動向) 大野敏明

夜も8時を過ぎお腹が空きました。しかも外は凍える寒さです。「人間、空腹と寒さが重なるとろくなことは考えないものだ」と、高校時代に読んだ漫画『じゃりン子チエ』に書いてありました。確かにその通りだと今もこの時季になるとよく思い出します。

こんな冬の日の晩ごはんは、熱々のシチューかスープがいいですね。しかも簡単なものがいい。思い浮かんだのは買い置きのあさり水煮缶で作る、熱々の「簡単クラムチャウダー」。作り方は・・・

というような感じで、半年前までブログ的なものを毎週書いていました。去年の夏にここ「文研」に異動してくるまでは『きょうの料理』のプロデューサーをしていまして、おすすめの簡単レシピや “食リポ” などを『きょうの料理』公式LINEなどで配信していたのです。

LINEでは他にも番組で紹介する料理のレシピやショート動画の配信、司会の後藤繁榮アナウンサーによる「料理ダジャレ」の画像配信サービスなどもしています。Eテレの長寿番組が、新たなサービスの一環として始めた公式LINEは想像以上の反響で、登録者数は現在56万8000人。後藤アナのダジャレはほんのお遊びですが、こちらも結構人気なんです。

ということで、クラムチャウダーの作り方に行きたいところではありますが、ここからは「文研ブログ」らしく、まじめに参ります。

皆さん、NHKで最も長く続いている番組って、何かご存じですか?

『きょうの料理』・・・ではなく、正解は『NHKのど自慢』。テレビ放送が始まった1953(昭和28)年から続いているのだそうです。『きょうの料理』は何位かというと・・・

2位 『大相撲中継』

3位 『高校野球』

4位 『紅白歌合戦』

5位 『NHKニュース』

6位 『ゆく年くる年』

7位 『テレビ体操』

8位 『日曜討論』

そして・・・

9位 『きょうの料理』

あの『おかあさんといっしょ』(13位)、連続テレビ小説(14位)、大河ドラマ(17位)を抑えての堂々のベスト10入りです。

1963年5月13日放送「おべんとう」 講師:堀江泰子(右)

♪タンタカタカタカタンタンタン でおなじみのテーマ曲とともに、1957(昭和32)年の放送開始以来、今年度でちょうど60年。

かつて母親や祖母が教えた料理をテレビが教える時代になったと思ったら、今や毎日の献立はスマホで決めるご時勢に。高度成長、核家族化、飽食の時代、インターネットにSNSと目まぐるしく移り変わる時代の中で、『きょうの料理』はいかにして家庭の食卓のニーズに応えようとしてきたのか・・・。

『放送研究と調査』2018年1月号では、番組草創期の試行錯誤、料理離れに対する挑戦、さらには近年のLINEやTwitterなどのネット展開まで『きょうの料理』が行ってきた様々な取り組みを、それぞれの時代背景とともにひもときます。

さらに、今年度50周年を迎えた『きょうの健康』『趣味の園芸』の歴史や取り組みも合わせてプレイバック。ちなみに『きょうの健康』は長寿ランキング10位、『趣味の園芸』は11位と、こちらも大健闘です。

おかげさまで長く愛され続ける3つの番組。そこに共通する「制作者マインド」とは? …是非ご一読くださいませ。