メディア研究部(番組研究) 高橋浩一郎

『おかあさんといっしょ』を始めとするNHKの幼児向け番組は、初期のころから優れた外部のクリエーターを登用することで発展してきました。(詳しくは「NHK放送文化研究所年報2020」掲載、「NHK幼児向けテレビ番組の変遷」参照)今回は、着ぐるみ人形劇「ブーフーウー」を生み出した作家の飯沢匡さんと人形美術家の川本喜八郎さんの関係に焦点を当て、お二人が手がけた人形アニメーションをご紹介します。

『おかあさんといっしょ』オープニング・タイトル

「魔法の箱」(1961)

これは、1961年から『おかあさんといっしょ』で放送されたオープニング・タイトル「魔法の箱」の映像です。小さな箱からクマやウサギなどのぬいぐるみが次々に現れる様子を、1分の人形アニメーションでユーモラスに描いています。

制作したのは、連続人形劇『三国志』『平家物語』などの人形美術家として知られる川本喜八郎さんです。川本さんは世界的な人形アニメーション作家としても知られていますが、この作品は、川本さんが作家としてオリジナル作品を発表する以前のものです。

川本さんが人形アニメーションを志すきっかけを作ったのが飯沢匡さんでした。戦後まもなく、飯沢さんは東宝で美術の仕事をしていた川本さんの才能に目を付け、自身の舞台の人形製作を依頼するようになります。1951年には、デザイナーの土方重巳さん、写真家の隅田雄二郎さんたちとともに「人形芸術プロダクション」を結成。翌年、人形絵本を手がけ、文部大臣激励賞を受賞するなどの評価を得ます。

しかし川本さんは、人形作りが自分の一生の仕事なのか悩んでいたといいます。当時の価値観は今と大きく異なっており、人形は女性や子どものためのもので、多くの人たちには成人男性が生計を立てる仕事とは思われていなかったようです。

そんな時、飯沢さんから、チェコスロバキアの人形アニメーションの試写に誘われ、そこでイジィ・トルンカの長編映画『皇帝の鶯』と出会います。衝撃を受けた川本さんは、人形アニメーションを志すようになります。

川本喜八郎、(左)、持永只仁(右)、隅田雄二郎(中央手前)

(画像提供 © 有限会社 川本プロダクション)

とは言え、どのようにして人形を動かし撮影したらいいのか?飯沢さんは、1953年、中国の映画撮影所で人形アニメーションを自力で開発し、帰国したばかりの持永只仁さんをスタジオに招くことにしました。川本さんは人形アニメーションの技法を持永さんから実地で学んでいきますが、当時人形アニメーションの製作を依頼されることが多かったのは、始まったばかりのテレビCMの仕事でした。

そこで、1958年、飯沢さんと川本さんは、テレビCM制作会社シバ・プロダクションを設立し、ミツワ石鹸、ソニー、武田製薬など、数々のテレビCMを手がけて多忙を極めました。しかし、このままではいつまでも自分の作品を作れないと、川本さんはチェコのトルンカの元で人形アニメーションを学ぶことを思い立ちます。

シバ・プロダクションを退社した川本さんは、1963年、トルンカを訪ねて、チェコスロバキアに自費で留学を果たします。1年後帰国した川本さんは、引き続きNHKなどの人形美術の仕事をしながら、人間の業を鋭く描いた『鬼』『道成寺』『火宅』など、きわめて独自性の高い人形アニメーションをコンスタントに発表します。

2003年にはロシアのユーリ・ノルシュテインをはじめとするさまざまなアニメーション作家が参加した『連歌アニメーション「冬の日」』を発表し、文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で大賞を受賞。さらに2006年には折口信夫・原作の『死者の書』を発表、キネマ旬報ベストテン文化映画部門で第3位になったほか、数々の国際アニメーションコンクールで受賞しました。他の追随を許さない独自の人形アニメーション世界を作り上げ、世界から評価される中、川本さんは2010年に亡くなりました。

冒頭の「魔法の箱」は留学の2年前に制作された作品です。小さな箱からは、最後に思いがけず大きなゾウが飛び出します。力強い足踏みで画面を揺らすゾウの姿は、あたかも、長年の師である飯沢さんの元を離れても、自分の人形アニメーションを作りたいんだという、川本さんの秘められた情熱の発露のように見えます。

初期の『おかあさんといっしょ』で親しまれた「魔法の箱」には、日本の人形アニメーション黎明期の歴史が刻まれていたのです。

飯沢匡(左)、川本喜八郎(右)、イジィ・トルンカ像(中央)

(画像提供 © 有限会社 川本プロダクション)

*NHK放送博物館では、7月4日~9月27日にかけ企画展『~パパもママもみていた!~おかあさんといっしょ』を開催しています。

参考資料

おかだえみこ「人形アニメーションの魅力」河出書房新社(2003)

川本喜八郎「チェコ手紙&チェコ日記」作品社(2015)

別冊太陽「川本喜八郎 人形 この命あるもの」(2007)

メディア研究部(番組研究) 高橋浩一郎

昨年、『おかあさんといっしょ』が放送開始60年を迎えました。NHK放送博物館ではこれを期に、7月4日~9月27日にかけ企画展『~パパもママもみていた!~おかあさんといっしょ』を開催しています。また「NHK放送文化研究所年報2020」では、幼児と保護者から根強い支持を得続けている同番組の歴史をまとめた論考「NHK幼児向けテレビ番組の変遷」を掲載しています。

文研ブログでは、『おかあさんといっしょ』に関わるテーマについて、3回にわたって紹介したいと思います。1回目は、『おかあさんといっしょ』を開発した女性職員たちについてです。

ラジオ番組『若い女性』

これは、ラジオ番組『若い女性』のスタジオの様子を撮影した写真です。『NHK年鑑1950』によると、『若い女性』は、1950年から週1回日曜日に放送された、「いわゆるティーンエイジャーと呼ばれる年齢層」に向けた教養番組で、「情操を養うもの、思考力を養うもの、実際生活に役立つもの」など、世の中のさまざまな話題をマガジン形式で紹介していくという内容でした。

番組開始時の出演者は、編集長役が「小川やよい(写真左)」、助手役が「真木陽子(写真右)」。どちらも番組用の架空の名前で、「小川」は放送劇団の尾崎勝子さんが、「真木」は当時高校2年生だった小森美巳さんが演じていました。小森さんは後にNHKに入局し『おかあさんといっしょ』の立ち上げに関わられた方で、今回お話を伺いました。

『若い女性』は、ディレクターが作成した台本を元に進行しますが、視聴者と同世代のリアルな声を番組に反映させるために、わざわざ一般の高校生から出演者を募ったようです。小森さんが出演することになった経緯は、所属していた高校の演劇部にオーディションの話があり、誰も受ける者がいないので、しょうがなく足を運ぶことになったのだといいます。

小森美巳さん

小森 きれいなお姉さんばっかり、新劇の研究生だったんじゃないですか、ずらっといらして。私はほこりくさいセーラー服に運動靴で、こんな髪の毛ぎゅーって縛って、そんな人一人もいなかったですよ。何か読んだと思うんだけど、全然覚えていなくて、それで帰ってきちゃったんですね。そしたら、学校から「あなたになったそうよ」と小谷さんのところに行くように言われて、聞いてみたら「一番元気がよかったからね」とおっしゃったんで、もうびっくりしたんですけど。

“小谷さん”というのは、『若い女性』を担当していた“婦人課”のプロデューサー小谷節子さんのことです。小森さんはその後、1955年に入局、ディレクターとして“婦人課”で小谷プロデューサーと再会します。そして1959年『おかあさんといっしょ』を共に立ち上げることになったのです。(番組立ち上げ当時の部署名は“婦人少年部”。)

小谷節子さん(故人)

最初の写真ですが、スタジオの壁に書かれた「CI&E(連合軍民間情報教育局、以下CIE)」の文字から、まだ占領下の放送であったことが伺えます。連合軍総司令部(GHQ)が発した日本民主化の五大指令のうち、最初に掲げられた項目が「婦人の解放」です。初期のCIEの中には、進歩的な考えを持つ人材が多数いて、“理想的な民主主義国家”を日本に作ろうとしたと言われていますが、その実現に「婦人の解放」は欠かすことができない要件だったのです。

女性を差別する風潮が色濃く残る日本で、放送を通じて、民主化を担う女性を教育するという役割を負ったのが“婦人課”でした。婦人課が誕生したのは1948年。初代課長・江上フジはNHK初の女性管理職で、協会内の女性の地位向上に尽力。翌年には、課の9割を女性が占めるようになり、女性自身の手によって『婦人の時間』『主婦日記』『勤労婦人の時間』など数多くの女性向け番組が作られました。

『おかあさんといっしょ』も「婦人の解放」実現に取り組んだ、“婦人課”の女性職員たちの手によって生まれた番組の一つなのです。

参考資料

飯森彬彦「『婦人の時間』の復活」『放送研究と調査』(1990.11)

飯森彬彦「『婦人課』の誕生」『放送研究と調査』(1990.12)

武井照子『あの日を刻むラジオ』(2019)集英社

広谷鏡子「「放送ウーマン」が見てきた戦中・戦後」(2015.7)

メディア研究部(メディア動向) 村上 圭子

*総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」のとりまとめ

総務省では2015年から、放送の将来について考える「放送を巡る諸課題に関する検討会(諸課題検)」が開かれています。総務省にはこの他にも様々な検討会がありますが、5年に及ぶ期間の長さや、11という分科会やワーキンググループの数の多さは群を抜いています。つまりそれだけ、放送という事業や制度には、将来に向かって改革しなければならないテーマが多いということだと思います。

このうち、「放送事業の基盤強化に関する検討分科会」と「公共放送の在り方に関する検討分科会」が、6月末に議論の取りまとめを公表しました1)。これまでも本ブログでは、諸課題検での議論の内容について、その概要をお伝えすると共に私なりのコメントを記してきました。今回は、基盤強化分科会の議論のメインであった民放ローカル局(以下、ローカル局)の経営基盤をどう維持・強化していくかというテーマについて、思うところをまとめておきたいと思います。

*コロナ禍で存在感が増したローカル局

分科会の取りまとめに言及する前に、ここ最近のローカル局を巡る動向について触れておきたいと思います。コロナ禍以前、私は全国各地のローカル局に直接足を運んで取材することが多かったのですが、今はなかなか難しい状況です。そのため、こうした時期だからこそと思い、ローカルテレビ局122社全てのウェブサイトを閲覧し、各局がコロナ禍に対しどんな取り組みを行っているのかを調べてみました。

分科会の議論では、テレビではコロナ禍に関する情報は東京キー局発のものばかりで、ローカル局では地域に特化した情報はあまり伝えられなかったのでは、という指摘がありました。しかし、ネットでの取り組みも含めると、ローカル局は地域メディアとして多様な取り組みを積極的に行っているとの印象を私は強く持ちました。知事会見のネット中継、感染情報をはじめとした行政発情報の伝達、感染拡大防止に対する啓発、在宅中の暮らしを充実させるためのコンテンツ制作等々……。ウェブサイト上でこれらをまとめた特設ページを設けている局も6割程度ありました。地元の飲食店を応援するテイクアウトや宅配の情報については、積極的に番組内で紹介すると共に、同じ情報をウェブにも掲載。局自身がこうした情報のまとめサイトを立ち上げ運営している事例も、確認できた範囲では15局ありました。また、独立局が中心ではありましたが、14地域、21局では地元の教育委員会と連携し、サブチャンネル等も活用して小・中学校のオンライン授業を放送する取り組みが行われていました。報道やドキュメンタリーでは、本ブログ2)も以前紹介しましたが、感染者や医療従事者に対する差別や誹謗中傷について真正面から取り上げた意欲作がいくつもありました。

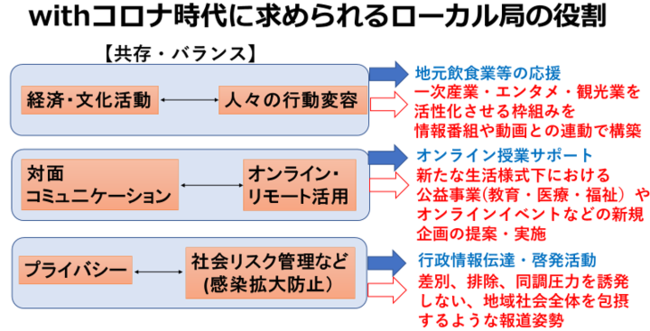

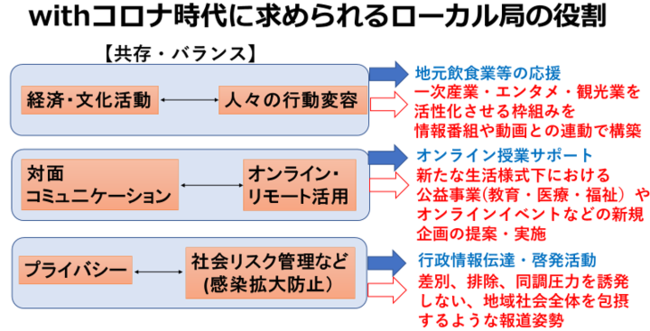

図1は「withコロナ時代に求められるローカル局の役割」について私なりにまとめたものです。青の部分は感染拡大直後から各局が取り組んできたこと、赤の部分は今後取り組みを伸ばしていくと思われる方向性です。コロナ禍を契機に、ローカル局は今後一層、放送だけでなく、多様なコンテンツの制作や展開を行う“地域メディア”として、地域の人々や組織、地域と全国・海外をつなぐハブ機能を担う“地域プロデューサー”として、地域社会から大きな役割が期待されることになるだろうと感じています。

(図1)

次に、ローカル局に特化したものではありませんが、コロナ禍における人々のメディア接触に関するデータにも少しだけ触れておきます。ビデオリサーチが7月6日に発表した「VRデータでみるコロナ禍とメディア動向 vol.1 3)」によると、今年4月・5月の全国11地区別のテレビの総世帯視聴率は、全地区で去年の同月を約10~15%ほど上回っていたそうです。また、総務省が実施した「新型コロナウイルス感染症に関する情報流通調査4)」とNHKが実施した「新型コロナウイルス対応に関するネット調査5)」のいずれにおいても、コロナ禍に関する主要な情報源として1位だったのは民放テレビでした。2位はNHKテレビで、3位以下のネットメディア、新聞等を、地上波テレビが大きく引き離す結果となりました。コロナ禍によって、テレビのメディアとしての価値が、多くの人々に再認識されたといえるのではないでしょうか。

*無料広告型ビジネスモデルの課題が浮き彫りに

しかし、7月に「民放経営四季報 夏2020年6月(No.128)」で公表された地上波民放、特にローカル局の営業収入予測の数値は極めて厳しいものでした。四季報を発行している民放連研究所では、会員社にアンケートをとり、その結果から予測を行っています。それによると、2020年度上期のテレビ局の営業収入予測は、全体で前年同期比マイナス約23%、うち東阪名を除いたローカル局はマイナス約26%になるとしています。また、下期も含めた通年の予測はマイナス約19%。コロナ禍の収束が見えない中、今後、より厳しい数値になる可能性もあります。

メディアとして地域に向き合い、視聴者の期待にも応える努力を続け、視聴率も上がっていたにもかかわらず、なぜ局の営業収入は減り続けているのでしょうか。それは、地上波民放が、視聴者と広告主の二面市場によって成り立つビジネスモデル、言い換えれば、広告つきで視聴者に無料でサービスを提供する「無料広告型」であることに起因しています。日本経済の景気の不透明感が増し、広告を出稿する多くの企業が“ない袖は振れない”となって、局の努力や成果が営業収入になかなか反映されないのです。逆にこのビジネスモデル、景気が良かった時には、仮に局が努力を怠っても、視聴率が高くなくても、局の営業収入が担保される仕組みになっていたとも言えるでしょう。つまり、地上波民放のビジネスモデルは、日本経済や企業が成長し続け、人々の消費も拡大し続けることを前提に設計・運営されてきたと言っても過言ではないのです。

幸い、テレビ局の企業としての自己資本比率は、いまのところ他の業種に比べても高い水準にあります。多くの局は、地域で公共的な情報機関としての役割を担っているという自負心を持っているので、営業収入が上がらない中でも、当面は地域メディアとして努力し続けると思います。ただこのコロナ禍で、経営が本格的に苦しくなってきている局も出ていると聞きます。先が見えない努力をどこまで続けていけるのか……。コロナ禍の長期化は、民放のビジネスモデルの屋台骨を揺さぶり、経営が苦しくなる局は今後ますます増えてくるのではないかと懸念しています。

更なる懸念材料もあります。コロナ禍以前から指摘されていたのは、企業のインターネットへの広告のシフトです。3月に電通が発行した「2019年 日本の広告費6)」で、インターネット広告がテレビメディア広告費(地上波+衛星)を抜いたと報じられたことは記憶に新しいところです。これまでは、たくさんの視聴者を集めるテレビに広告を出せば多数の購買につながるとしてきたけれど、これからはユーザーの数は少なくてもその属性や行動を把握してターゲットを絞り訴求できるネットに広告を出す方が、費用対効果が高い、少なくともデータで把握できる点を大事にする企業が増えてきています。

もちろんテレビ局でも、広告の指標の変更や視聴データの整備など、広告主のニーズに応えられるよう努力が続けられています。しかし、コロナ禍ではテレビ視聴も伸びましたが、それ以上に、テレワークやオンライン授業など、日常生活の中で人々がネットを活用する時間が増えています。こうした中、企業の広告戦略は今後どうなっていくのか……。私は、よりネットシフトが進んでいくのではないかと考えています。

*「経営基盤強化分科会」取りまとめに対するコメント

前置きが長くなりました。ここからは総務省の取りまとめに対する私の受け止めを記しておきます。基盤強化分科会では、ラジオの今後とローカル民放の経営基盤強化という大きく2つのテーマが議論されてきましたが、本ブログでは後者にフォーカスします。

率直に言って、この取りまとめについては3つの違和感を覚えました。

1点目は、コロナ禍の影響について記載されなかったということです。取りまとめ案が作成されたのが4月、その後パブリックコメントが募集され、それをもとに修正の議論が行われて7月1日に公表されました。そのため取りまとめの「はじめに」では、「新型コロナウイルス感染症が経済全般にわたって及ぼしている甚大な影響の詳細やこれに対応する放送事業の基盤強化の在り方については、本取りまとめに反映されていないことに留意が必要である」と書かれています。

行政の手続きからするとやむを得ないのかもしれません。しかし、コロナ禍は社会全体を大きく変革させてしまうほどのビッグイシューです。コロナ禍前と後では、先に述べた通り、民放の営業収入は大幅に下降し、それは一過性では済まされないという状況が見えてきています。こうした中、今後のローカル局の経営を考える前提やスケジュール感は大きく変わる可能性が出ています。何より、分科会のテーマは他ならぬ経営基盤強化です。パブリックコメントの時期をずらしてでも、分科会での議論をもう少し深め、せめてコロナ禍が局の経営にもたらしている影響の実態や、そうした状況を踏まえた分科会の問題意識くらいは取りまとめに加えることはできなかったのでしょうか。パブリックコメントに寄せられたローカル局の意見の中には、コロナ禍における経営の窮状を切々と訴える内容や、「『ローカル局の今後の経営見通し』を記載していますが、新型コロナウイルス感染症によってパブコメ募集当時とは環境が激変しています。この取りまとめを陳腐化させないためにも、(中略)分科会を継続するなどして、継続検討すべきと考えます」といった内容が寄せられており、私も大いに共感しながら読ませてもらいました。

2点目は、ローカル局の経営基盤強化を考えていくには、取りまとめにあげられた要素では不十分ではないか、ということです。まず最も大きな違和感は、経営基盤強化策として挙げられている内容の大半が「放送外収入」の取り組みであったことです。

現在、キー局は5局とも認定放送持株会社を設立し、不動産業や通販など、放送以外の多様な事業を展開して収入増の道を切り拓いています。ローカル局でも認定持株会社を設立している局は5局あります。ただ、いまだに収入のうち9割程度を放送による営業収入を占めているローカル局が大半で、過度な営業収入依存からの脱却が急務だということはかねてから指摘されてきました。すでに数年前から、各局で放送外収入の道が積極的に模索されるようになっており、そのことには大いに意味があると私も考えています。しかし、多くの局では、取り組みは進めてみているものの、なかなか収入増という成果には結びついておらず、本当に今取り組んでいる新たな事業を第二の収入の柱にしていけるのか、今後どうしたら効果的、効率的に取り組んでいけるのかなど、悩みを抱えているのが実情です。

取りまとめでは、どんな取り組みの方向性が新たな収入の柱を作ることにつながるのか、その部分の分析や考察が乏しく、取り組みの類型化に留まってしまっていたのが残念でした。期待すべき点としては、取りまとめで「環境整備のために取り組むべき事項」として掲げられた4項目のうち「インターネット等の活用の推進について」です。特に、ここ数年懸案とされてきた同時配信に関する著作権法改正については機が熟してきたとみられていますので、実現に向けて総務省のイニシアチブが求められています。ただ、同時配信をどうマネタイズにつなげていくかは、今後の局や業界の取り組み次第。道のりはまだまだでしょう。

では、現状で9割を占める営業収入の今後に関しては、議論はどのくらい深められたのでしょうか。残念ながら分科会では、無料広告型のビジネスモデルが抱える課題に関する深堀りや、時代の変化にあわせてどのような対応策をとっていくべきかについては、大きな論点にはなりませんでした。これは、このテーマが地上波民放全体のビジネスモデルや、系列ネットワークの内部の取り決めにも深く関わるものであるため、分科会で触れるのは難しいという判断だったのかもしれません。しかし、経営基盤強化というテーマを扱うからには、この問題にこそ真正面から向き合い、構造変化のあり様と今後について分析すべきだと思いました。その中で、ローカル局でも可能な取り組みは何なのかなど、何等かの示唆が与えられるような議論を深めるべきだったと思います。

以上あげた2つ、放送外収入と営業収入については、既存の局の姿を維持しながらどう経営基盤強化を考えるか、という視点です。しかし、長期を見据えると、企業や業界としての更なる大改革が避けられないのは自明の理になってきています。その際の改革としては例えば、ハード・ソフト分離という抜本的な業態の変更や、資本の移動を伴うもの、具体的にはキー局の認定放送持株会社下での子会社化や、地元企業等との合併、局同士の統合や再編等々です。そこには制度的に現行法下で可能なものもあれば、「マスメディア集中排除原則(放送法第93条)」の緩和や「特定地上基幹放送普及計画(同第91条)」と「基幹放送用周波数使用計画(電波法第7条)」の見直しを行わなければできないものもあります。分科会では構成員から、「都道府県ごとに人口等が違っていることから、放送事業者が経営基盤を都道府県に依拠することは、小さな県では、難しい部分があるので、この点については議論したほうがよいのではないか」「現行の県域免許制度や系列局によるネット報道といった仕組みは、やや古くなっている気がするので、少し考える必要があるのではないか」といった制度改正を視野に入れた意見が提起されました。しかし、会議を傍聴していた私の印象では、こうした議論は今回、意識的に見送られたのではないかと感じています。それは、総務省がこの分科会に臨むスタンスとして、事業者の要望がない限り、制度改正に関わる政策議論を行うことはしないと表明していたからです7)。ちなみに分科会では今回、事業者からこうした提起は一切ありませんでした。

私は、かつては放送政策主導で、将来のローカル局の姿を大胆に議論すべきではないかと考えていました。しかしこの議論は、ローカル局が自らの局の経営基盤を強化したいと主体的に考えること以上に、キー局がネットワークを維持するための戦略の一環として考えることの方が多いと推察されるため、単純に地域情報の確保や地域メディア機能の維持という観点からこの問題を扱えないところに難しさがあります。そのため、政策目的をローカル局の経営基盤強化にのみ置いて、キー局主導で、もしくはアメリカのような放送以外の大資本の参入を想定したような規制緩和の議論が行われることは、ローカル局にとって、それ以上に地域社会にとって、必ずしもプラスにならないのではないかと思っています。もしも議論するとすれば、政策目的を地域情報の確保や地域メディア機能の維持ときちんと定めるべきだと思います。しかしそうなると、再編や統合に伴う何等かのルール、例えば一定の地域情報の番組制作や地域における編成権の担保を義務付けるといった規制の議論も避けられないと思います。それを行政サイドから提起するのは、これまでの業界と総務省との関係を考えるとかなりハードルが高いのではないかというのが現時点での私の認識です。もちろん、可能であればこうした"行為規制"ではなく、事業者が主体的に地域情報の確保を行う姿が望ましいと私は考えていますが、そうしたことの是非も含めて、真正面からこの議論を行う覚悟はあるでしょうか。今の総務省には、そして事業者にも、その準備はまだないのではないかと感じています。

とはいえ、経営基盤強化を扱う分科会の議論や取りまとめにこの種の要素がほとんど言及されていないというのは、かなりの違和感を覚えました。既に現行法下でもハード部門の共有化や地域メディア同士の連携、資本の移動(キー局の子会社化)などが行われている実態はあるので、それらをレビューすることくらいはできたのではないかと思います。また経営基盤強化に関わる制度についても、現行法では何が出来、何は法改正しなければ出来ないのか、という現時点における制度の整理について、確認の意味も含めて詳細に提示しておくことくらいはできたのではないでしょうか。そうすれば、問題意識を持つローカル局の人々にとっても、この取りまとめはより有用なものになったのではないかと感じました。

3点目は、地域情報の確保について、長期的な視点で踏み込んだ議論がなされなかったことです。人口減少が急速に進み、自治体の姿も大きく変わるであろう将来に向け、地域における情報流通、もう一歩踏み込んでいえば、地域メディア機能に格差や空白地が生じないようにしていくための鳥瞰的な視点をどこかが持たなければならない、と常に私は考えてきました。その場合、地域の情報の担い手は当然のことながらローカル局だけではありません。地上波では、NHKの地域局もあります。二元体制の下で、地域においてどのような協力・協業・すみ分けを探っていくのか……。この他、地域にはケーブルテレビ、コミュニティ放送局、放送以外では地方紙やタウン誌、ネットメディアなどもあります。これらをどこまで包含しながら、地域社会や地域の人々の目線で考えていけるか。人口減少時代の地域メディア機能・地域情報流通の下支えを、今後国の施策として実施していく方法があるのかないのか。そこにNHKの受信料を活用していく方策があるのかないのか。本来はこうした視点も備えた上で、ローカル局の将来の在り方を考えていく必要があると思っています。そうしなければ、パブコメで寄せられていたような、人口が少ないエリアの局への特別な施策の要望や、ローカル局の基盤強化に受信料を活用するといった問題提起はなかなか議論しにくいのではないかと思います。

こうした議論は一分科会で担えるようなものではないことは十分に承知していますが、地域メディアの施策を担う総務省には是非持っておいて欲しい視点です。私自身も、研究所に身を置く者として何ができるか、今後も考えていきたいと思っています。

*おわりに

ローカル局の多くがキー局のネットワークに所属するという仕組みである限り、ローカル局の経営基盤強化の問題はキー局の戦略とは切っても切り離せない関係にあるのが現実です。また地元では、新聞社を始めとする株主との複雑な関係もあるでしょう。しかし、こうした中でも私は、ローカル局が少しでも主体的に自らの将来について思い描き、そこに向かっていく道筋を作っていけないかと考えています。なぜなら、日々、地域に向き合い、人々と接し、地域の将来を考えているのは地域に基盤を置く局の人達だからです。民放連では今、「ローカルテレビ経営プロジェクト」でローカル局自身による議論が行われていると聞いています。それ以外にも様々な場で、ローカル局の人達が系列を超え、立場を超えて、自らの将来について議論を続けています。こうした議論がきちんと今後の改革につながっていくよう、これからもこのテーマについて考え続けていきたいと思っています。

1) 公共放送分科会とりまとめ

https://www.soumu.go.jp/main_content/000694819.pdf

基盤強化分科会取りまとめ

https://www.soumu.go.jp/main_content/000698602.pdf

2) 「文研ブログ」6月26日 感染者や医療従事者等が追いつめられない社会を~放送は何をこころがけるべきか~

https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/431561.html

3) https://www.videor.co.jp/digestplus/tv/2020/07/39417.html

4) https://www.soumu.go.jp/main_content/000693280.pdf

5) https://www.soumu.go.jp/main_content/000688992.pdf P5・6

6) https://www.dentsu.co.jp/news/release/pdf-cms/2020014-0311.pdf

7)「文研ブログ」3月11日 吉田眞人前情報流通行政局長インタビュー

https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/2020/03/11/

世論調査部(研究開発) 原美和子

文研が実施した世論調査の結果は通常、このHPや「放送研究と調査」などで公開しています。単純集計、年層別の結果のグラフ、さらに過去の調査との時系列比較など、見ているだけで面白くて、もういくらでも時間が過ぎてしまいます。

知りたい母集団(たとえば有権者など、ですね)の意識や実態の分布がここから推測できるのは、世論調査ならではの醍醐味ですよね!ね!ね!

なんて熱くつぶやいても、「いいね!」してくださる方は、残念ながらそう多くはないでしょうね。

事実、文研が2018年9月に実施した世論調査によりますと、テレビやインターネットなどで世論調査の結果を見聞きする頻度が「(よく+ときどき)ある」という人は60%、結果について、家族や友人と話題にすることが「(よく+ときどき)ある」という人は29%程度です。

これは残念、いやいや、あまりにもったいない。

伝える工夫がまだまだ足りないんじゃないだろうか・・・・・

ということで、世論調査部でも、遅まきながら調査結果のデジタルコンテンツによる発信をぽつぽつと始めています。

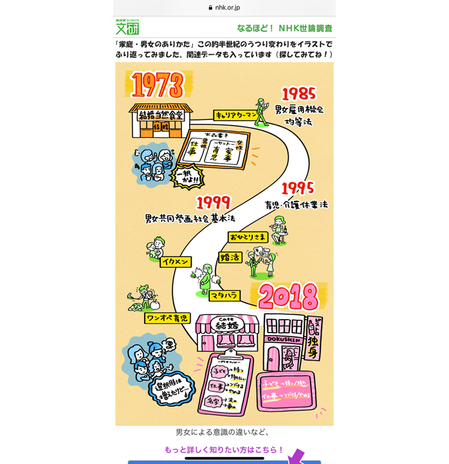

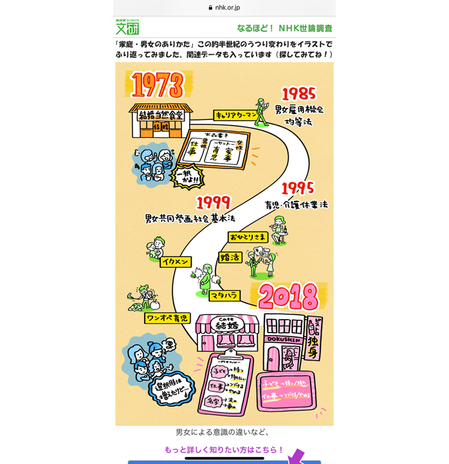

今回新たにご紹介するのは、文研で1973年から実施している「日本人の意識」調査から、「男女・家庭の役割」です。

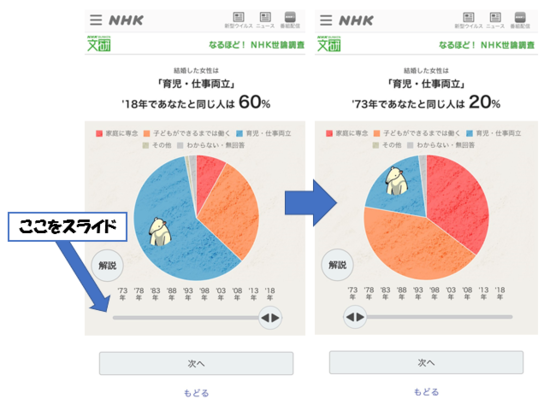

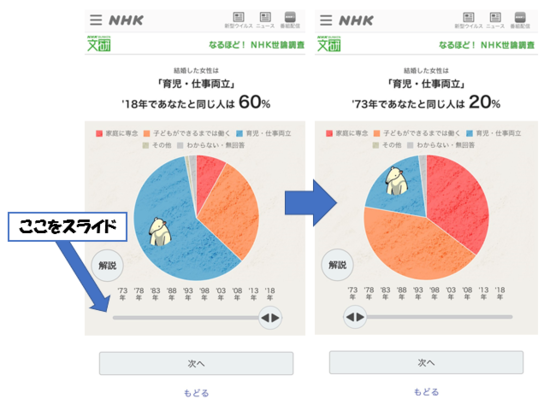

たとえば、「結婚した女性が職業を持ち続けるべきかどうか」について。

「結婚して子どもが生まれても、できるだけ職業をもち続けたほうがよい(両立)」と考えている、としましょう。この場合、この意見を持つ人は、えー、最新の2018年調査では60%、多数派ですね。じゃあ調査を始めたころはどのくらい?と知りたくなったらこちらをスライド・・・

1973年は20%とかなり少数派だったらしい・・・。

調査結果が次第に変化したのか、あるいは、変化しなかったのか、時系列変化の様子が、このスライドを使って視覚的に確認できます。

2018年調査の年層別結果もご紹介。少しだけ解説も付けました。

最後の画面の仕掛けは、ぜひ実際に確かめてくださいね!

さわってなるほど!NHK世論調査

冒頭の熱い思いを共有していただけるかどうかはさておき、まずはこのコンテンツ、ちょっと試してみませんか?

メディア研究部(番組研究) 宇治橋祐之

新型コロナ感染拡大防止に伴う休校期間中、子どもたちは各家庭で学習を進めざるをえなくなり、デジタルメディアを活用したオンライン学習のニーズが高まりをみせ、さまざまなデジタルコンテンツの配信が進められました。

文部科学省では、「子供の学び応援サイト~臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト~」1)を立ち上げ、経済産業省は「新型コロナ感染症による学校休業対策『#学びを止めない未来の教室』」2)で、教育(Education)にテクノロジー(Technology)を活用しようとしているEdTech事業者の期間限定・無料公開のコンテンツなどを紹介しています。

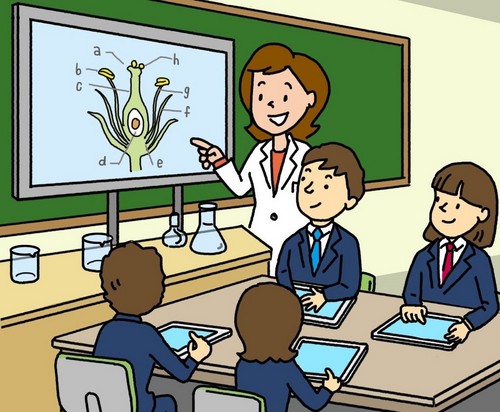

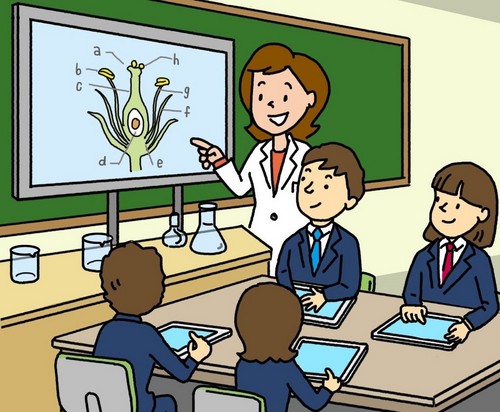

また、小学校や中学校では「1人1台の学習者用PC」と「高速ネットワーク環境整備」を進めるGIGAスクール構想3)が前倒しで実施されることとなり、学校現場のメディア環境の整備はイラストに示すような方向に着実に進み始めています。

こうした学校のメディア環境の変化をとらえるために、放送文化研究所では継続して定期的な調査を行っています。昨年10月から12月にかけては、「NHK中学校教師のメディア利用と意識に関する調査」を実施しました。調査をお願いした全国の中学校の先生(理科、社会、国語、外国語)の6割以上の方からご回答いただきました。本当にありがとうございます。

こうした学校のメディア環境の変化をとらえるために、放送文化研究所では継続して定期的な調査を行っています。昨年10月から12月にかけては、「NHK中学校教師のメディア利用と意識に関する調査」を実施しました。調査をお願いした全国の中学校の先生(理科、社会、国語、外国語)の6割以上の方からご回答いただきました。本当にありがとうございます。

調査時期はコロナ禍の前になりますが、調査結果からは、テレビやパソコンなどのメディア機器を教師が利用できる一定の環境が整い、特にタブレット端末を利用できる環境にある教師が4教科とも6割を超え、生徒は1人1台での利用が多いことが明らかになりました。その一方で教室のインターネット環境は無線接続が6割を超えたものの、まだ動画を問題なく再生できるまでには至っていないこともわかりました。

また、こうした機器で提示するメディア教材の利用は4教科とも8割を超え、授業でNHKの学校放送番組やウェブサイトNHK for Schoolを利用している教師は理科で63%、社会で56%に達しました。

その一方で、生徒の学習へのスマートフォン利用については、授業での利用についても、家庭での学習においても否定的な意見が多いという結果も出てきました。主な否定的な意見には次のようなものがありました。

「生徒の発達段階を考えても上手に学習にのみ利用することはかなりむずかしいのではないかと思う。」

「視力の低下(画面の明るさによる)、姿勢の悪化(机やイスを使用せず長時間利用すると)などを考えると、あまり良くない。」

「経済的に難しい生徒がいる以上、統一してやるには抵抗がある。」

学習効果や健康面への懸念、自己管理の難しさや経済的な負担について心配する先生方の声が寄せられました。

ただし、少数ではありましたが、肯定的な意見もありました。

「オンライン授業が多くなっており、生徒自身わからなくなった時にすぐ視聴できるのでいいと思う。」

「これからの社会で生きていく上では、スマートフォン等を上手く活用する力が求められるため、中学生のうちからモラル、スキルを身に付けるべきだ。」

調査後の2020年6月24日には文部科学省「「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」審議のまとめ(素案)」4)で、「中学校における、学校への生徒の携帯電話の持込みについては、持込みを原則禁止としつつも、一定の条件のもと、持込みを認めることが妥当と考えられる。」とされ、持ち込み禁止を解除する方向性が示されました。中学校の先生の意識は今後変わっていくかもしれません。

「放送研究と調査」6月号『1人1台端末時代に向けて広がるメディア利用とその課題~2019年度「NHK中学校教師のメディア利用と意識に関する調査」から~』は、コロナ禍前の中学校のメディア環境や先生方の意識をまとめたものですが、これから先の中学校でのメディア利用について考える基礎的なデータを紹介しています。教育や子どもに関わる方以外にも、これからの社会を考えるためにぜひ読んでいただければと思います。

1) 子供の学び応援サイト~臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト~https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

2) 新型コロナ感染症による学校休業対策『#学びを止めない未来の教室』

https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/

3) GIGAスクール構想の実現について

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm

4) 「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」審議のまとめ(素案)

https://www.mext.go.jp/content/20200624-mxt_jidou01-000007981_1.pdf