世論調査部(視聴者調査) 林田将来

言葉、食べ物、文化、さまざまな点で違いがみられる東京と大阪。

ためしにネットで「東京 大阪 違い」と検索してみました。

非常に膨大な数の検索結果が出てきます。

今回「放送研究と調査」6月号では、東京圏と大阪圏の”生活時間“にフォーカスをして分析を試みました。そもそもこの2つの大都市圏の生活時間に違いはあるのでしょうか?2015年に実施したNHK国民生活時間調査の結果から、日本を代表する大都市圏をくらべてみました。

◆それほど大きな違いは無い!?

少し専門的な言葉になりますが、生活行動を大きく、睡眠や食事などの「必需行動」、仕事や学業、家事などの「拘束行動」、レジャー活動やマスメディア接触などの「自由行動」に分けて分析すると、実は、大まかな生活時間の配分(平日)は東京圏、大阪圏、それ以外の地域もほぼ同じなのです。それでは、どのような点に違いがあるのでしょうか?

◆東京圏の有職者のほうが朝型!?

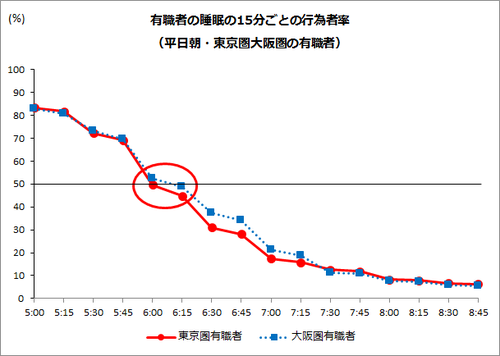

2つのグラフをご覧ください。これは、仕事を持っている人(有職者)の睡眠の15分ごとの行為者率(睡眠をしている人の率)のグラフです。睡眠の行為者率が50%を切ると、半数の人が起きていることを意味します。

平日朝をみると、半数が起床するのは東京圏が6時、大阪圏が6時15分となっています。東京圏の有職者の方が朝型と言えます。「放送研究と調査」6月号では、2000年調査と比較分析も試みており、両都市圏の朝の生活時間の変化の様相がわかります。

◆深夜までテレビを見るのは大阪圏!?

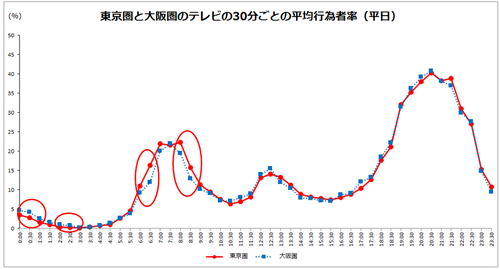

つづいてテレビ視聴についてくらべてみます。下のグラフは、平日30分ごとのテレビを見ている人の割合(平均行為者率)です。

朝6時台と8時台は東京圏が高め、深夜0時台~1時台前半と2時台は大阪圏が高めということがわかります。では、リアルタイムでテレビを見る以外のメディア利用はどうでしょうか。HDDやインターネット(趣味・娯楽・教養目的)といったメディア利用に、果たして東京圏と大阪圏で違いがあるのでしょうか・・・?つづきは「放送研究と調査」6月号で。

メディア研究部(海外メディア研究) 藤戸あや

アメリカのトランプ大統領の『ツイート』がニュースを賑わすことは、もはや珍しくもなくなりました。大統領に就任したら少しは控えめになるかと思いきや、トランプ節は今も健在です。ロンドンで6月に起きたテロの後にはTwitterでロンドン市長の発言を批判したことを非難されると、「哀れな言い訳」と反論したあげくに「主流メディアはこれを騒ぎにしようとしている!」と、かみつく。敵意むき出しの個人攻撃には、読む側が思わずたじろぐほどです。

そんなトランプ氏の歯に衣着せぬ過激な言動もさることながら、「異例尽くし」といわれた2016年米大統領選で私が驚いたのが、アメリカの主要なテレビ局が多様な経路やプラットフォームで選挙関連の映像ニュースを発信していたことでした。しかもテレビ局だけでなく、ネット上では新聞や雑誌、ラジオなどあらゆるアメリカの主要な報道機関も映像ニュースを発信していて、元の業態の違いはほとんどわかりません。「映像ニュースがテレビの専売特許だった時代は終わった」、そんな強い印象を受けました。

しかもネット上には、名の知られた報道機関だけでなく新興のネットメディアも次々と誕生していて、プラットフォーム事業者も独自にライブ配信を行っていました。加えて事実と異なる情報を意図的に流す『フェイク・ニュース』も入り乱れている・・・。ネット上で一体どの情報を信用すればいいのか。さらにいうと、何が『メディア』なのか?2016年米大統領選はアメリカのメディアと社会に対し、根源的な課題を突きつけたといえるでしょう。

この歴史に残る米大統領選が終わった1か月後、私はアメリカで13人のメディアの専門家にインタビューしてきました。印象的だったのはフロリダ州にあるPoynter Instituteのアル・トンプキンス講師の話です。

Poynter Instituteのアル・トンプキンス講師 ~宝物のサイン入り写真(後述)の前で~

エミー賞など受賞歴多数、ベテランのテレビジャーナリストでもあるトンプキンス氏は、今回の大統領選報道でテレビメディアが現場での取材ではなく、コメンテーターの論評を大幅に増やし、報道としての質を下げたと指摘するとともに、実は広告収入が落ち込み財政危機にさらされていることがこの問題に大きく影響している、と険しい表情で語りました。インタビュー終了後、宝物だと言って見せてくれた伝説のキャスターのウオルター・クロンカイトのサイン入り写真を眺めながら「(財政難で)解雇される記者の中には僕の友人もいる。この国のジャーナリズムはどうなってしまうのか」と、それまでの熱弁とは打って変わった口調で突然、ポツリと言った時のトンプキンス氏の表情は忘れられません。記者を解雇しなくてはならないほど深刻な財政難に陥っているのに、ネット上での展開を次から次へと拡充していかざるを得ないアメリカのメディアの厳しい現実と、ジャーナリストの苦悩をかいま見た気がします。

財政状況は厳しくても、アメリカのメディアが昨年の大統領選挙報道で多プラットフォーム展開を一気に推し進めていった狙い、成果とはなんだったのか。そして一連の新しい取り組みを行ったことは本業にどう影響し、どんな課題が残されたのかを、テレビメディアを中心にアメリカで取材してきました。関心がある方はこちらからお読みください。

メディア研究部(メディア動向) 関谷道雄

地方出張時に自身に課していることがあります。各地の放送局のローカル番組を視聴し、地方紙を読むことです。地方紙は東京でも国会図書館などで読めますが、各地の放送局のローカル番組はその地でしか見られません。東京ではなかなか知ることができない各地の話題や地域の問題に触れる。そしてそこに暮らしている人たちと話す。同時代に生きてはいますが、なかなか知り合う機会がない人たちの息吹を体感する一瞬です。

今回の調査は、そうした各地の人たちの息吹を放送局がどれだけ伝えられているだろうかという発想からスタートしました。具体的には各地の放送局がそれぞれの地域の情報をどれだけ発信しているか、つまり、放送局の地域性はどうなっているかという視座です。

ローカル局の地域情報の発信量が十分であるかどうかについては、厳しい見方があります。マンパワーや制作費などの制約があるだけに、やむを得ない側面はあるでしょう。ただ、媒体が異なるので簡単には比較できないものの、地元紙の発信量を下回っている局が多いように思います。

「日本全国どこへ行っても、同じ番組ばかり」という指摘を時折耳にします。要はキー局、つまり東京発の情報がテレビを通じて日本全国にあふれていることを、多くの人たちは実感している、そのように受け止めています。その陰で、地元の情報、地域の問題は逆に見えにくくなっているかもしれません。目を凝らしてそうした情報、問題を探し当て、放送を通じて伝える――。これがローカル局に課せられた使命のはずなのですが。

今回、『放送研究と調査』6月号「“地域性”に回帰する民放ローカル局の可能性」で、地域性に回帰した放送局の新たな可能性を3つの事例をとおして見つめました。いずれも印象的でしたが、個人的に最も記憶に残ったのは山陽放送でした。同社OBの曽根英二氏が取材し、1992年に放送した『おっちゃんの裁判』をかつて視聴した記憶がよみがえったからです。先日、四半世紀を経て横浜の放送ライブラリーで改めて見てみました。“おっちゃん”は岡山市で暮らしていた、ろうあ者の方です。600円の窃盗容疑で生涯後半の20年近い歳月を刑事被告人として生きることを余儀なくされました。このような人は日本全国に大勢いるわけではありません。多数の被害者がいる社会問題とは異なります。しかし、“おっちゃん”のような扱いを受ける人が一人でもいるならば、それは見過ごしてはならない問題です。「メッシュを細かくして、地域の情報を掘り起こし、全国へ問題提起していきたい」という同社の原憲一社長の言葉が心に刻まれました。

メディア研究部(番組研究) 宇治橋祐之

子どものころ、小学校の教室でNHKの教育テレビの番組を見たことがありますか? 店長を目指すチョーさんが町探検をしてその結果を「たんけん地図」にまとめる社会科番組『たんけんぼくのまち』や、テーマソングが印象的な『みんななかよし』や『さわやか3組』を覚えている人も多いのではないでしょうか。『ざわざわ森のがんこちゃん』や『えいごリアン』など、今も見ることができる番組を思い出す人もいるかもしれませんね。

こうした学校の授業で教師と子どもが一緒に見ることを考え、年間のカリキュラムに沿って制作されている番組を「学校放送番組」といいます。NHKでは1935(昭和10)年から80年以上、ラジオやテレビで放送を続けてきました。最近ではNHK for Schoolというウェブサイトで、番組や関連する動画が見られます。

放送文化研究所では、学校放送番組をはじめとするさまざまなメディアがどのように授業で利用されているのかを継続して調査しています。昨年10月から12月にかけては、「NHK小学校教師のメディア利用と意識に関する調査」を実施し、全国の小学校から6割を超える先生方にご回答いただきました。本当にありがとうございます。

学校のテレビはビデオリサーチの世帯視聴率調査や放送文化研究所の個人視聴率調査の対象外なので、教室で子どもたちがどんなテレビ番組を見ているかが具体的にわかるのもこの調査の大きな特徴です。

今回の調査でもっともよく見られていたNHKの学校放送番組は、小学6年生対象の社会科番組『歴史にドキリ』でした。2012年から放送の番組です。小学校の先生全体でも利用がいちばん多い番組でしたが、全国の小学校6年生担任の先生の61%が、調査期間の2016年度に番組かウェブサイトのいずれかを授業で利用していました。

番組では歌舞伎役者の中村獅童さんが、卑弥呼や織田信長など、小学校で学ぶ52人の人物に変身します。各時代の学習ポイントをまとめた映像とあわせて、歴史上の人物に扮して歌い踊る「ドキリ★ソング」で楽しく歴史を学べます。例えば「卑弥呼」の回では、「むらからくにへ by卑弥呼」というタイトルで公開されています。

歌や踊りを交えながら、子どもたちが歴史に興味をもって学べるので、多くの先生に利用されているようです。

小学校の教室で今、どんな映像が見られているか。どんなメディアが利用されているか、そして最近急速に広がっているタブレット端末の利用の様子など調査の報告は、「放送研究と調査」6月号に『進む教師のメディア利用と1人1台端末時代の方向性~2016年度「NHK小学校教師のメディア利用と意識に関する調査」から~』として掲載されています。

(ウェブ上では、7月に文研ホームページで全文を公開します。)

メディア研究部(メディア動向) 塩田幸司

BPO(放送倫理・番組向上機構)の3つの委員会のひとつ「放送倫理検証委員会」(以下検証委)が今年5月に10周年を迎えました。下の写真は10周年を記念して3月に開かれたシンポジウムの様子です。シンポジウムでは、検証委の現役委員で映画監督の是枝裕和さんら関係者が、この10年間に放送倫理をめぐってどんな問題が起き、検証委がどう対応をしてきたかを振り返りました。

検証委は、『発掘!あるある大辞典Ⅱ』のデータねつ造事件をきっかけに起きた放送規制の動きに対して、放送の自主・自律を守るために、NHKと民放連が2007年5月に自主的に設立した第三者委員会です。ですから検証委は、放送現場から恐れられる放送倫理の番人であると同時に、放送への圧力に対峙しながら萎縮しないように現場を励ますという面も持っているのです。

検証委は、『発掘!あるある大辞典Ⅱ』のデータねつ造事件をきっかけに起きた放送規制の動きに対して、放送の自主・自律を守るために、NHKと民放連が2007年5月に自主的に設立した第三者委員会です。ですから検証委は、放送現場から恐れられる放送倫理の番人であると同時に、放送への圧力に対峙しながら萎縮しないように現場を励ますという面も持っているのです。

検証委は、放送現場で起きた問題について放送倫理違反にあたるかどうかを話し合い、その判断結果を「勧告」「意見」といった「委員会決定」として、その放送局に伝えるとともに公表してきました。この10年間に25件の委員会決定を出しています。この25の決定文を読んでいくと、しばしば既視感に襲われます。それは同じような事案が繰り返し起き、必然的に指摘される問題点も同じようなものになるからです。具体的には、ニュースや報道番組での証言・インタビューが不適当なものや、バラエティ番組で不正確な事実や不適当な演出が行われた例などです。

こうした同じような問題が繰り返される背景には、委員会決定で指摘されても放送現場に十分に届いていないことが考えられますし、指摘されたことが放送現場の構造的な問題にかかわるために一朝一夕に変えることが難しいのかも知れません。いずれにしても検証委にとっても放送界にとっても重要な問題にかかわっています。この既視感にとらわれる問題を中心に委員会決定を分析し、検証委の今後の課題についても考えてみました。

当NHK放送文化研究所編集の『放送研究と調査』5月号に「立体検証・BPO放送倫理検証委員会の10年」としてまとめましたので、ぜひご覧ください。昨日6月1日から、文研ホームページで全文を公開しています。