メディア研究部(番組研究) 宇治橋祐之

1931年開局のラジオ第2放送は2021年で90周年を迎えました。ラジオ放送が1波しかない時代は、例えば野球中継が延びると、予定していた時間に相場の放送(株式市況)ができず、相場の放送を優先すると、野球ファンから苦情がくるという状況でした。そこで、本来教育放送を目的として開局したラジオ第2放送で野球中継を行うなどして、聴取者の番組選択の幅を広げたのです。

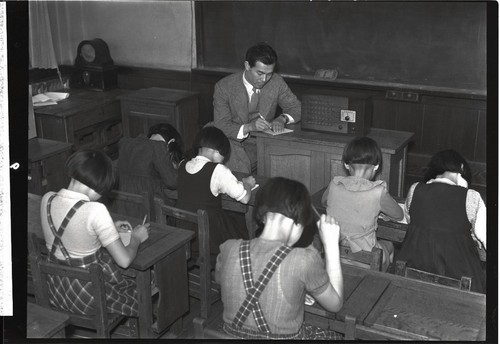

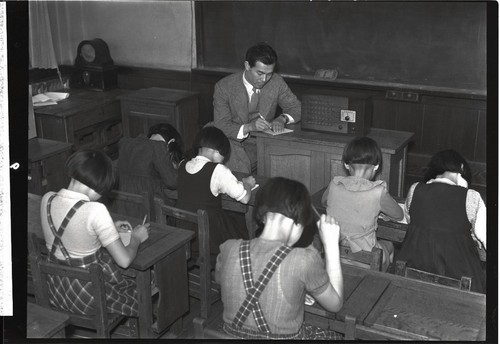

教育放送としてのラジオ第2放送の中心の一つは学校放送番組です。1941年に撮影されたこの写真は、小学校でのラジオ聴取の様子です。当時の最新メディアであるラジオから送られてくる番組を、全国の先生と子どもが聞けるようになりました。

学校放送番組と並んで、教育放送の中心となるのが語学講座です。ラジオで発音を聞くことができるのは、語学を学ぶ人の大きな助けとなりました。「カムカムおじさん」として知られる平川唯一さんが講師を務めたラジオ番組『英語会話』は、1946年からラジオ第1放送とラジオ第2放送で放送され、多くの聴取者を集めます。2021年11月から放送しているNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』では、このラジオ英語講座がストーリーの柱となっています。当時の講座の雰囲気はラジオ第2放送で2021年11月から放送している『ラジオで!カムカムエヴリバディ』で聞くこともできます 1)。

(NHKネットラジオ「らじる★らじる」の聴き逃しサービスもあります)

ラジオを使った語学の学習は、放送で音声を聞くだけでなく、例文や解説を掲載したテキストと併せて学ぶことで、さらに効果が高まります。ラジオの教育番組の多くはテキストが出版されています。出版元であるNHK出版は、ラジオ第2放送が開始されたのと同じ1931年に日本放送出版協会として創業。ラジオ第2放送の黎明期からテキストを出版し、今年で90周年を迎えました。創業期の英語講座のテキストや平川唯一さんの音声は、NHK出版語学テキスト90周年企画ウェブサイト「NHKテキストクロニクル」で公開されています 2)。また、NHK放送博物館では、企画展示「「カムカム英語」にいらっしゃ~い!~展示で体感!「カムカムエヴリバディ」の世界~」で、テキストの実物などを展示しています 3)。(2022年1月16日(日)まで)

今の若い世代の中には、ラジオやラジカセの実物を見たことがない人もいるそうですが、最近はスマートフォンで音声メディアを聞いたり、学習に利用したりする人も増えています。NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』と合わせて、ラジオ第2放送と語学番組の歴史を振り返るのはいかがでしょうか。

『放送研究と調査』2021年11月号「ラジオ第2放送90年 生涯学習波への広がりとインターネット展開」では、90年の歴史を振り返りつつ、特に2000年代からのインターネット展開と、語学番組・高校講座の変遷をとりあげています。よろしければご一読ください。

1) 「ラジオで!カムカムエヴリバディ」

2) 「NHKテキストクロニクル」(NHK出版)

3) NHK放送博物館 企画展示情報

メディア研究部(番組研究) 宮下牧恵

こちらの動画をまず、ご覧ください。

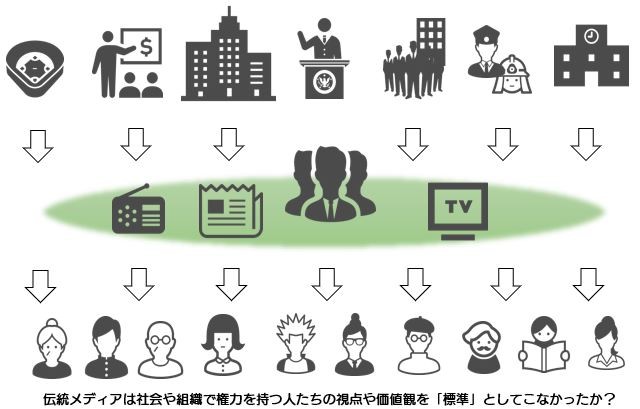

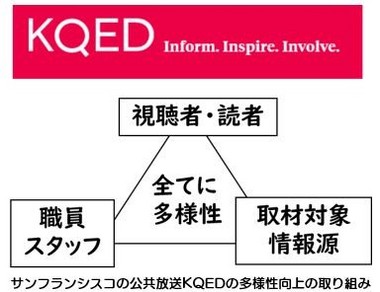

若年層のテレビ離れが進む中 1)、NHKの報道局映像センターでは、2019年7月から、ふだんテレビを見ない人たちに、情報をデジタルで届けきる「モバイル・ジャーナリズム(MOJO)」と呼ばれる取り組みを始めています。「命や暮らしを守る情報」や「生活に役立つ情報」などを自分のこととしてより身近にとらえてもらえるよう、放送で伝えた内容をTwitterやFacebook、LINE、Instagram、YouTubeなどの外部プラットフォームに最適化した動画に編集して投稿するという取り組みです。

上の動画は、2021年5月17日にBS1で放送された「#アスリートは黙らない」(『スポーツ×ヒューマン』)を再編集したものです。心の傷と向き合いながら、社会を変えようと行動する4人のアスリートを取材した番組で、中でも、学生時代の「体罰」の記憶に苦しめられ、慣習を変えようと活動している元バレーボール日本代表選手の益子直美さんについて編集したこの2分の動画は、もっと短い動画が多いSNS上では長めのものでしたが、それでもTwitter上のNHKニュースなどの複数の公式アカウントから投稿した結果、多くのユーザーからの反応がありました。

動画を作成したのは、入局11年目で、MOJOチームのプロジェクトリーダーを務める寺田慎平カメラマンです。番組の撮影担当となり、テレビを視聴していない20代、30代にも、出演したアスリート達のメッセージを届けたいとSNSからの動画投稿を提案しました。

放送局のコンテンツへの接触動向を確認すると、20代、30代は男女ともに、SNS上の公式アカウントからの接触が目立ち、特に、Twitterから接触している傾向が見られます 2)。

寺田カメラマンも、動画を投稿するにあたり、Twitterで視聴されやすい動画の作りを意識して作成を行ったそうです。具体的には、Twitter上では動画の音声を聴く人が少ないため、読み物のようにテロップで理解できるようにすることや、投稿文の冒頭で関心を持ってもらえるようにユーザーが読んだときにどのような気持ちになるかをイメージしながらディスカッションし、文章を考えるなど、工夫を行ったということです。

こうした取り組みについて、「放送研究と調査」2021年8月号に掲載した放送研究リポート「テレビでは届かないメッセージをSNSで ~「スポーツ×ヒューマン」の事例から~」で詳しく書いています。ぜひ、お読みいただければと思います。

私が取材した6月時点では、地域の放送局や報道現場のカメラマン、編集マンなど500名以上がオンライン上で議論や意見交換をしながら600本以上の動画を制作していました。今では参加者も約700名に増え、作成した動画も750本を数えるまでになったそうです。

例えば、スマホを見ながら点字ブロックの上を歩いたり、立ち止まったりする行為、いわゆる「点ブロスマホ」の歩行者と衝突し、全盲の男性が救急搬送された体験を当事者の目線から訴えた動画には、視聴した多くの人々が、こうした社会の課題に対して自分自身が感じている問題意識をコメントしました。

また、多様性を認め合い、お互いを尊重しあえる社会の実現を目指す動きを伝える放送とあわせて、「生理の貧困」や、生理用品を保健室に貰いに行くことが出来ないなどの中学生の悩みについて特集したNHKのWEB記事に関連して、山口放送局の入局2年目の女性カメラマンが、公立中学校の校長が始めた取り組みを動画にしてTwitterに発信。さらに「NHK広報局note」で、職場での自分自身の生理に関する悩みや体験を記事にして掲載しました。こうした動画や記事などに、男性や、10代・20代の女性に、より接触してもらうためにはさらにどういうことができるのか、プロジェクトでは議論が進められています。

8月25日に総務省が発表した「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 3)によると、すべての年代で<平日の「インターネット利用」の平均利用時間が「テレビ(リアルタイム)視聴」の平均利用時間を初めて超過>しました。また、<「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」については、年代別に見ると、20 代を除く各年代で「テレビ」を最も利用しており、20 代では「インターネット」を最も利用しているという結果になっている。>ことも報告されています。

放送局が発信する情報やコンテンツに、特に若い世代にどのようにして接してもらい、信頼を得られるのかが、NHKのみならず民放各社にとっても課題となっています。

放送の現場でも、これからは放送だけでなく、自社サイトやネット配信、さらにSNSなどの外部プラットフォームをどのように組み合わせて発信を行い、信頼される情報基盤を維持していくことができるのかが鍵になりそうです。こうした取り組みについて、今後も注目していきたいと思います。

1) 若年層のテレビ離れの様相については以下の論文に詳しく記載されている

世論調査部 渡辺洋子/ 伊藤 文 / 築比地真理 / 平田明裕 「新しい生活の兆しとテレビ視聴の今 ~「国民生活時間調査・2020」の結果から~」『放送研究と調査』(2021年8月号)P19-P21

2) 世論調査部 保髙隆之 「人々は放送局のコンテンツ,サービスにどのように接しているのか~「2020 年7月全国放送サービス接触動向調査」の結果から~」」『放送研究と調査』(2021年3月号)P4-P7

3) 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 (令和3年8月 総務省情報通信政策研究所)p3、P78

https://www.soumu.go.jp/main_content/000765258.pdf

メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

11月8日、総務省で「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(本検討会)」がスタートしました。放送行政を包括的に議論する場としては、2015年11月から行われていた「放送を巡る諸課題に関する検討会(諸課題検)」に次ぐ、6年ぶりの検討会の立ち上げとなります。諸課題検で行われていた受信料制度や民放の経営基盤強化等の議論は今後、本検討会に引き継がれていくと思われます。

私は初回の会合をオンライン傍聴しましたが、放送行政の議論では長年踏み込んでこなかった問題提起が行われたと感じました。また、放送やメディアを巡る議論の場にはこれまであまり登場してこなかった、金融サービスや情報銀行といったデジタル化の幅広い知見を持つ構成員の人選と、彼らの発言にも関心を持ちました。総務省のウェブサイトには初回の議事要旨が公開されていますので、どんな議論だったのか、詳細をお知りになりたい方はそちらをご覧いただければと思います1)。本ブログでは、諸課題検が発足した時から放送政策の取材を重ねてきた私の視点で所感を記しておきます。

●影の主役は“ブロードバンド”?

この検討会の影の主役は“ブロードバンド”ではないか、初回を傍聴して私が最も強く感じたのはこのことでした。そう感じた理由を、順を追って説明していきたいと思います。

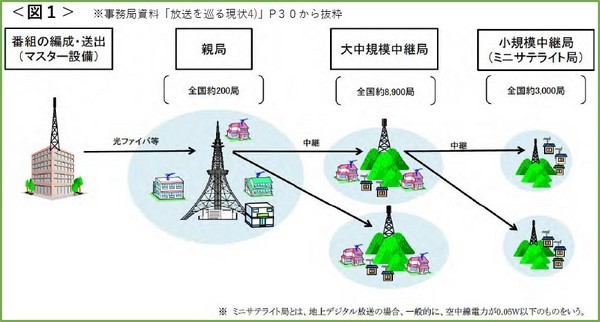

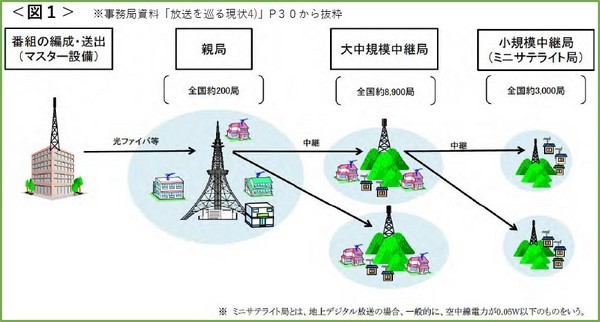

*棚上げとなっていた“ミニサテ”問題

まず前提として、地上テレビ放送の仕組みについて簡単に触れておきます。放送法上、地上放送局は、制作した番組や取材した情報を全国津々浦々の人々に届ける義務を負っています2)。そのため、現在、NHKと127局の民放はそれぞれ、放送波を送信する東京スカイツリーを始めとした大出力の親局、大規模中継局、そして、ミニサテと呼ばれる小規模中継局を設置し、維持・管理を行っています3)(図1)。

地上テレビ放送には、放送波で番組を直接自宅や集合住宅等のアンテナに送信するこの方法の他に、ケーブルテレビやIPTV(IPマルチキャスト方式5))による「再放送サービス」があります。現在、日本の全世帯の50%強は、自宅にアンテナを設置することなく、このサービスで地上放送を視聴しています。それでも世界的に見ると、日本は地上波を直接受信する世帯の割合は極めて高く、言い換えれば地上放送局が多くの親局・中継局を維持・管理している国であるといえます。

ただ、同じ放送局でも、平地が多いエリアを基盤とする局とそうでない局では、状況に大きな差があります。前者では親局と数局の大規模中継局だけでエリア内の人達に放送を送り届けられますが、後者の山間部や離島を抱えるエリア等では、中継局とミニサテを合わせると100局以上を維持・管理しなければならないところもあります。私は取材や調査でよくローカル局を訪れるのですが、そこでは、雪が降る中、大雨が降る中、山の上にある中継局から放送波が途切れずきちんと送信できるよう地道で弛まぬ取り組みを続けていることや、それが局にとっての使命であり誇りでもあるということを伺うことも少なくありません。ただ、こうしたインフラに関わる負担が、近年の広告収入の減少で苦境に陥るローカル局の経営を圧迫しているということは事実でもあります。

2020年3月に議論がスタートした諸課題検の「公共放送の在り方に関する検討分科会(公共放送分科会)」では、民放連から、全人口の10%に満たない人達が住むエリアをカバーするために維持するミニサテの諸費用については、受信料収入で成り立つNHKがより多くの負担をすべきではないか、という考え方が提起されました6)。ミニサテは2020年代半ばから更新の時期を迎えるため、局によっては大きな出費が想定されています。これを踏まえてまとめられた改正放送法案では、NHKは難視聴解消に関して民放に協力するよう努めるという項目が設けられました。しかし、この改正案は国会に提出されたものの、審議未了のまま廃案となりました。

こうして棚上げとなっていた“ミニサテ”問題ですが、本検討会では主要な検討項目となっています。会合の冒頭に金子恭之総務大臣からは、「地上テレビ放送については、地方部において従来の放送ネットワークインフラの維持が困難な状況にあり、早急な対応が必要」、中西祐介副大臣からも、「今、全国津々浦々に張り巡らされております放送のネットワークインフラについても、 やはり時代の変化を見据えて、効率的なコスト構造への転換を図っていく、そういう検討を重ねる必要があるのではないか」との発言がありました7)。

*新たに出てきた「ブロードバンド代替」というキーワード

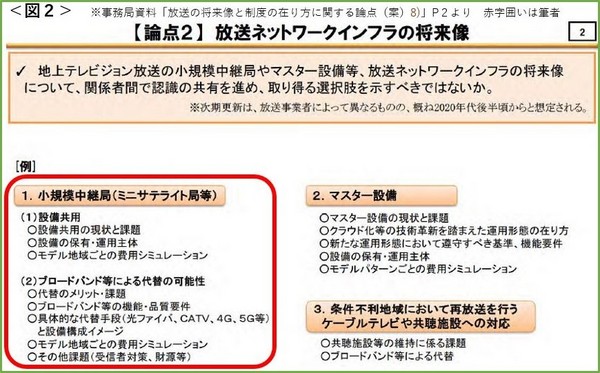

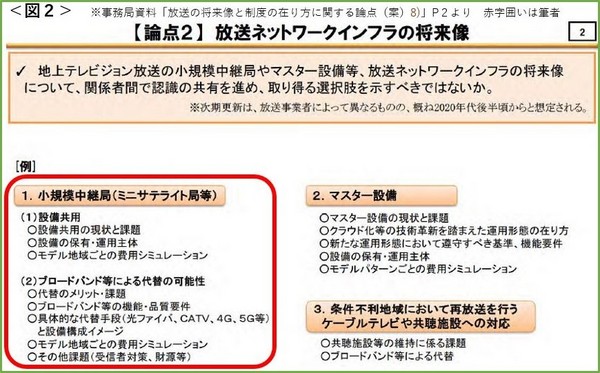

さて、前置きが長くなりました。なぜ私は本検討会の影の主役がブロードバンドであると感じたのか。その理由を示すのが、事務局から提出された図2の資料です。これは、先程から述べているミニサテを含めた放送ネットワークの将来像についての論点を示したものですが、NHKと民放で設備共用を検討するという項目の下に、「ブロードバンド等による代替の可能性」という内容が示されています。

去年の諸課題検の時は、あくまで放送波で送り届けるための設備としてのミニサテの更新や維持・管理を巡る負担をどうするのか、という議論でした。しかし本検討会では、それに加えて放送波をブロードバンドで代替する可能性と、それをなしうるための条件が議論の柱に据えられており、これまでの議論から一歩踏み込んだ問題提起に変わっていることがわかります。言い換えれば、諸課題検ではローカル局の経営を圧迫するインフラ部分の費用をどう削減していけるかがこのテーマの主眼でしたが、本検討会ではブロードバンドという放送波ではないインフラの整備にも受信料を活用することができるかというテーマへと、主眼が移っているとも言えるでしょう。

更に事務局の資料には、具体的な代替手段の例として、光ファイバ、4G、5Gが入っているということにも注目しておきたいと思います。これまで地上放送の再放送サービスは先に述べた通りCATVとIPTVでしたが、一般的なオープンインターネットサービスであるユニキャスト方式による伝送も、今後、検討の照準に入ってくる可能性もありえます。この場合の技術的、制度的な位置づけをどうするのか。そして、この位置づけと、既に始まっているNHKを始めとする放送局による同時配信サービスとの関係はどう整理するのか……。ブロードバンド代替という提起をきっかけに、様々な議論が広がっていくことになるのではないかと思います。

●今後の議論に期待すること

*“融合”議論どこまで?

「通信放送融合」という言葉が一般的に使われるようになって既に10年以上が経ちました。その間、ユーザーにとっての融合は劇的に進みました。では、政策の議論はどこまで融合してきたでしょうか。

私はこれまで、放送行政側から政策議論をウオッチしてきましたが、情報通信行政の中において、放送はやや特殊な存在として扱われ続けてきた気がします。これは、放送法による様々な規制の下で行われる免許事業であるということもさることながら、当事者である放送局自身が、今後も放送波という伝送路を活用した「垂直統合モデル」を守ることによってこれまでの公共的役割を果たし続けていくのだという意志と、あくまで放送の高度化によってメディアとしての将来を切り拓いていきたいという願望が強かったことも一因としてあるのではないかと思います。

2017年に内閣府で規制改革推進会議が開始され、議論の一部には放送の実情が十分に理解されていない発言や、いささか乱暴ともいえるような問題提起が行われたりもしましたが、結果的には通信放送融合を前提に、将来のこの国のメディアの姿を考えていこうという方向性が出てきたように思います。そして今年は、総務省に情報通信行政を横断する若手改革提案チームが発足し、「情報通信行政に対する若手からの提言9)」をまとめるなど、総務省の中でも融合の議論が本格化してきました。こうした中、本検討会は、どこまで踏み込んだ議論を行っていくことになるのでしょうか。本日のブログでは放送ネットワークの将来についてのみ触れましたが、本検討会はこのほかにも、ローカル局の将来や配信サービスの今後、NHKのあり方にも関わる検討課題が提示されています。2回目以降の議論にも注目していきたいと思います。

*単なるミニサテの置き換えか?それとも・・・?

最後に、ミニサテの代替としてブロードバンドを整備・活用していく可能性を議論するにあたり、いくつか私が気になっている点を記しておきます。

まず、仮にブロードバンド(5G等の無線も含む)が個々の世帯まで整備されたとして、そこで提供されることになる放送サービスを利用するため、日々発生する通信費用は誰が負担するモデルにするのかです。テレビの電源を入れるだけで誰もが安心して安定したクオリティの放送を(受信料を支払えば)見る事ができるという環境の整備に努めてきた放送局としては、視聴者にさらに新たなコストが発生するというモデルはあり得ないと考えます。

次に、そもそもミニサテの更新・維持・管理にNHKにより多くの負担を、ということで始まったこの検討ですから、それがブロードバンド代替となった場合には、放送波ではない伝送路の整備・維持・管理に果たして受信料をあてられるかどうか、その場合の額はどの位までは許容されうるのか、ということが議論されることになると思います。公共放送から公共メディアに向けて歩みを進めるNHKとして、どれだけ丁寧に国民・視聴者に納得できる説明を行い、理解を求めていけるか、その姿勢が改めて問われるということは言うまでもありません。

そして、この検討は単にミニサテで提供していた放送サービスのみをブロードバンド上で提供するということにとどめるのか、それともそうでないモデルをめざすのかです。代替という言葉から連想すると放送サービスのみの提供という印象を受けますが、それぞれの地域、それぞれの世帯でブロードバンドが活用できる環境が整備されたにもかかわらず限定的なサービスに限るというのは、やはり経済合理性に欠ける気がします。

現在、光ファイバや5Gの整備を加速させて、人々の暮らしや地域社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)10)を加速させたいという国の大きな政策の機運があります。この機運はコロナ禍で一気に高まり、岸田新政権では「デジタル田園都市国家構想11)」も示されています。ただ、基盤となるブロードバンドインフラを全国津々浦々に整備し、全ての人々、全ての地域がその恩恵を享受できるようにすることは容易ではありません。条件不利地域の整備・維持を担う事業者には何等かの支援(交付金)が必要であり、その財源を誰がどう負担するのかという課題も解決していません。総務省では、電気通信事業法が全国一律のサービス提供の確保を求めているユニバーサル・サービスに、電話だけでなく光ファイバ等のブロードバンドを加える検討が続けられていますが、ミニサテがカバーするエリアは、ブロードバンド整備における事業者の非採算地域と重なり合うところも多いと思います。だとしたら、放送やメディアの政策を越えて、もっと大きな国の政策と連動させて考えていくことが出来るのではないでしょうか。そうすれば、かかる負担は放送局だけでなく、自治体や国など、多くの主体で背負い合うことができると思いますし、地域や人々にとっては、生活していく上で利便性が高まり、多様なメディアに触れることのできる可能性も高まると思います。そして放送局は、こうした地域DXに参画し、その担い手の一翼を担うことで、これまでの“放送の公共性”の役割に留まらず、新たな公共性の可能性を開拓していくことが出来るのではないでしょうか。

本検討会には、こうした俯瞰的でダイナミックな政策議論を期待しています。そして放送局には、守りではなく攻めの姿勢で検討課題に向き合うことを期待しています。

1) https://www.soumu.go.jp/main_content/000779340.pdf

2) NHKは義務、民放は努力義務

3) 親局や中継局、ミニサテは、局単独ではなく、複数の局による「共建」も多い。また、維持・管理については、青森県や長崎県のように、県内の民放が系列を越えて共同で会社を作り、そこに委託しているケースもある。

4) https://www.soumu.go.jp/main_content/000777188.pdf

5) 閉鎖的なネットワーク上に一斉に番組情報を配信し、そこからユーザーがリクエストした番組のみを受信する方式。1対1のユニキャスト方式に比べ、高画質のコンテンツを効率的に配信できる。契約者はケーブルテレビ同等のサービスを受ける事ができる。著作権法上もケーブルテレビと同様の扱いとなっている。

6) 背景も含めて詳細をまとめた文研ブログはこちら

7) 1)参照

8) https://www.soumu.go.jp/main_content/000777193.pdf

9) https://www.soumu.go.jp/main_content/000777197.pdf

10) ICTの浸透によって、人々の生活や企業や組織の活動をより良い方向に変化させるというもの11) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/index.html