メディア研究部(番組研究)宇治橋祐之

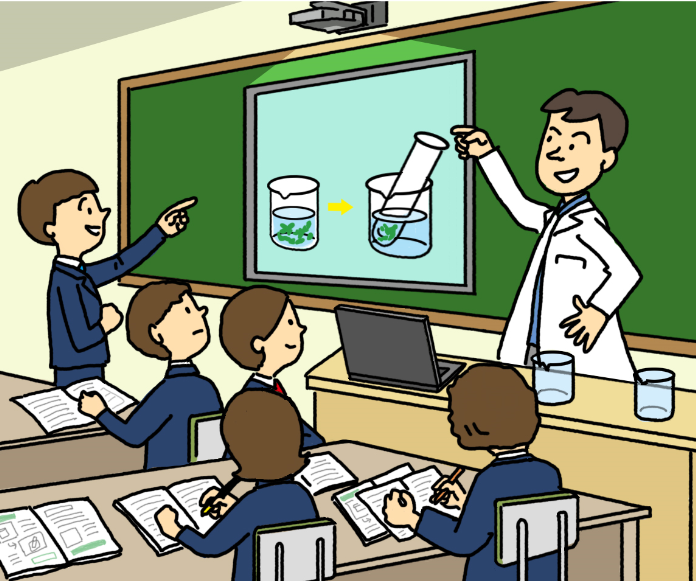

最近の中学校の教室の様子、ご存じですか?中学生の子どもがいる方以外は、自分が中学生のころの教室のイメージのままかもしれませんね。

文研では、学校にテレビやパソコンなどの機器がどれくらいあるのか、NHKの学校放送番組などのメディアがどのように活用されているのか、長年にわたって調査を続けています(調査の結果は文研のホームページで公開しています)。

昨年10月から12月にかけては、「NHK中学校教師のメディア利用と意識に関する調査」を実施し、7割を超える全国の中学校の先生方にご回答いただきました。本当にありがとうございます。

今回の調査では理科と社会科の先生に回答をお願いしました。理科と社会科は他の教科よりNHKの学校放送番組などのメディアを利用することが多いと予想したためです。また、理科の授業は理科室中心に、社会科の授業は教室中心に行われることが多いので、場所による比較もできるのではないかと考えました。

調査の結果、理科室でも教室でも、テレビやプロジェクターが利用できる環境があると回答した先生は7割から9割、パソコンやインターネットが利用できる環境があると回答した先生は8割から9割でした。テレビで番組やDVDを再生したり、大型の画面にパソコンをつないだりして、映像を使った授業ができる環境は整ってきているようです。

では、こうした大型の画面にはどんな映像を映しているのでしょうか?理科の先生は「NHKの学校放送番組」(45%)、「インターネット上のコンテンツ」(42%)、「自作教材」(41%)、社会科の先生は「市販のビデオ教材」(41%)、「自作教材」(35%)「NHKの学校放送番組」(30%)などの利用が多かったです。

NHKの学校放送番組は、NHK for Schoolというホームページで動画を公開しています。

NHK for School 10min.ボックス 理科2分野 (クリックすると番組サイトへジャンプします。)

このホームページの動画を利用している先生もいるのですが、それほど多くありませんでした。調べてみると、インターネットを利用できると回答した先生の中で、「問題なく動画を視聴できる」という回答は4割程度、「時々動画をスムーズに視聴できないことがある」という回答も4割程度で、インターネットの環境はあるのだけれど、動画を見せるには十分でなく、映像を見せる際には、録画したものを見せるほうが確実だと考えている様子が見られました。

調査では、年代によるメディア活用の違いについても調べています。20代の先生はスマートフォンやタブレット端末をふだんから利用していて、インターネットの教材を使う傾向が強く、50代の先生は番組を録画したり、DVD教材を使ったりする傾向が強いこともわかりました。

今の中学校の教室や授業の様子を少し思い浮かべていただけたでしょうか。みなさんが中学生のころと比べていかがでしょうか。この調査の報告については、「放送研究と調査」6月号に掲載されています。

(ウェブ上では、7月に文研ホームページで全文を公開します。)

メディア研究部(海外メディア研究) 柴田 厚

文研では、研究員が論文や報告を書くほかに、学会やシンポジウムに参加したり発表したりすることも重要な仕事です。今年3月に開いた「NHK文研フォーラム」では、いまが旬のテーマ、“OTT(over-the-top)サービス”を取り上げ、海外のゲストなどを招いて、シンポジウム『OTTはメディア産業をどう変えるか』を行いました。

文研では、研究員が論文や報告を書くほかに、学会やシンポジウムに参加したり発表したりすることも重要な仕事です。今年3月に開いた「NHK文研フォーラム」では、いまが旬のテーマ、“OTT(over-the-top)サービス”を取り上げ、海外のゲストなどを招いて、シンポジウム『OTTはメディア産業をどう変えるか』を行いました。

OTTとは、視聴者・ユーザーがテレビ番組や映画など好きなコンテンツを、好きな時に、好きな場所で、好きなデバイスで、インターネット経由で視聴できるものです。つまり、テレビや映画の最大の弱点だった“再現性”を担保した新しいサービスです。日本では去年、Netflixがサービスを開始して話題になりました。

シンポジウムは、とりあえず無事終了しました。私は、もろもろの事前準備、当日の司会などで疲れましたが、次はそれを文章化する“採録”です。当日、会場にお越しいただけなかった方にも、議論の中身や情報、知見を共有していただくためです。私は当初、「シンポの内容を“書き起こし”して、それを再構成すればいいだろう」くらいにタカをくくっていました。

しかし、実際に作業を始めてみると、それでは全く立ち行かないことがわかりました。パネルディスカッションは常に論理的に進むわけではありません。質問に対する答えが思わぬ方向に行ったり、発言が尻切れトンボになったり、議論が予想外のところで盛り上がったり沈滞したりと、ハプニングの連続です。書き起こし文をそのまま原稿化しても意味が通らないことが、遅ればせながらわかりました。おまけに、パネリスト3人のうち2人が英語圏の人という言葉の問題もありました。

作業中は「シンポの実施だけで充分なのに。採録原稿なんて余計だ…」と思っていました。しかし、難渋の末に出来上がった原稿を読んでみて、「やっぱり採録をやって良かった」と思いました。それは、“ライブ”のシンポジウムの場では理解できなかったり、落ちてしまったりしていた大切な情報や論点を拾い集め、整理し、文字に残すことができたからです。会場に来られなかった人に共有してもらうことはもちろん重要ですが、一番得をしたのは、私自身かもしれません。シンポジウムだけだったら、このテーマをこれほど深く考えることはなかったでしょう。

そして、「これって、一種のOTTじゃん…」と思い至りました。つまり、生のシンポジウムに来られなかった人にも追体験してもらえる点、そして時間をおくと新しい発見もあるという点において、です。

いまテレビ局が躍起になっているのは、感動する番組や重要な報道を、一過性で終わらせず、より多くの人に共有してもらうための仕組み作りです。生(ライブ)で体験することが理想ですが、それができなかった人にも何とか届けることが、作る側と見る側の両方のメリットになるからです。

我々、文研の研究員が日々行っている「原稿を書く、文字に残す」という仕事も、いつでも立ち戻って見直すことができ、時の経過が新たな視点を生み出す(かもしれない)という意味で、実は“OTT”と同じだということを、今回の採録作業で改めて認識した次第です。いまさらながらで、お恥ずかしい話ですが…。

「そんなに言うなら、どんな原稿か読んでみるか」と思っていただければ、このブログは成功です。「なんだ、この程度のデキか?」というご批判は覚悟の上で、興味がおありの方はぜひ『放送研究と調査6月号』をご覧ください。

(ウェブ上では、7月に文研ホームページで全文を公開します。)

メディア研究部(放送用語・表現) 山下洋子

5月26日に、井の頭自然文化園の象「はな子」が、息をひきとりました。

動物園には献花台が設けられ、多くの人たちが「はな子」の死をいたみ、その様子はニュースにも取り上げられました。

今回のように、動物の「死」がニュースになることは多くあります。「パンダ」やその赤ちゃん、そして「猫の駅長」のように、人気を集める動物が死んだ場合、そして今回の「はな子」のように動物園で長年飼育され、人々に親しまれていた動物が死んだ場合などです。

こうしたニュースを伝えるのに、動物の「死」をどう表現したらいいでしょう?いつも困らされる問題です。

NHKのニュースでは、「死ぬ」を原則にしています。「死亡」や「亡くなる」は「人」に対して使う表現で、動物に使うのはおかしいと考えられるためです。

しかし、「象のはな子が死にました」というと、事実は伝えているが、なまなましすぎて、違和感があるという方がいます。

一方で、「象のはな子が死亡しました」「象のはな子が亡くなりました」では、まるで人間のことを言っているようで、おかしいという方もいます。

では、どういう表現が適切なのでしょうか。

みなさんはどう思われますか?

文研では、去年(2015年)の3月に「日本語のゆれに関する調査」を行い、その中で、動物が死んだときにニュースなどで使う表現について聞きました。

「日本語のゆれに関する調査」は、文研の「放送用語班」が、年に1回から2回実施している世論調査です。

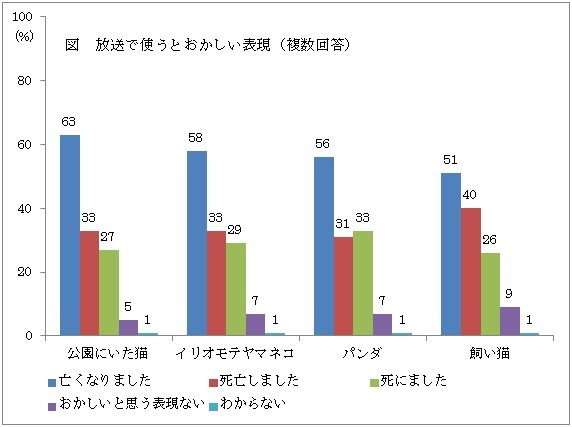

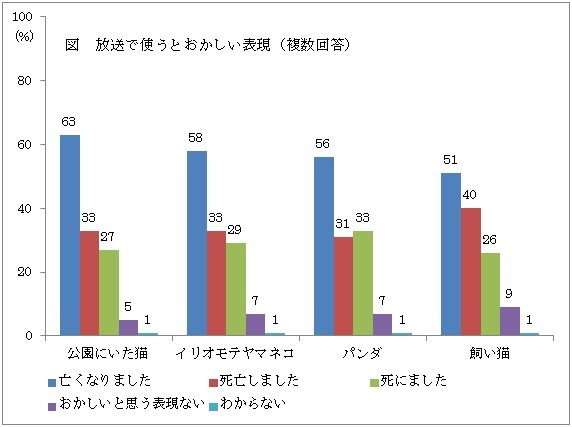

調査では、「パンダ」「イリオモテヤマネコ」「飼い猫」「公園にいる猫」に対して、「死亡する」「亡くなる」「死ぬ」の“どの表現を使うとおかしいと思うか”を聞きました。

調査の結果は、図のとおりです。

この結果を見ると、どの動物にも“「亡くなる」を使うのはおかしい”と感じられているようです。

特に、「公園にいた猫」に “「亡くなる」を使うのはおかしい”と感じられているようです。一方、同じ猫でも人間に身近な存在である「飼い猫」になると“「亡くなる」がおかしい”という人がやや少ないという結果になりました。

さて、実際のニュースでは「象のはな子」について、どう伝えていたでしょうか。

主に「死ぬ」を使っていましたが、「死ぬ」ばかりを使うのではなく、「息をひきとりました」「天寿をまっとうしました」などの表現も入れて説明していました。また、動物園関係者や、動物園で「はな子」の死を悼んだ方たちは、「死ぬ」や「死亡」「亡くなる」ではなく、「静かに逝った」「天国へ旅立った」などの表現を使っていました。

インタビューで、「象のはな子」は「人間にきわめて近い動物だった」と言っている方がいました。調査の結果でもわかりますが、動物の「死」を伝える場合、人間に近い動物であればあるほど「死」を遠回しに言う表現が好まれるのかもしれません。

調査の結果などくわしくは、『放送研究と調査』2016年6月号に掲載されています。 ぜひ、ご覧ください。

▼『放送研究と調査』2016年6月号 “パンダが亡くなりました”はおかしいですか? ~2015年「日本語のゆれに関する調査」から①~

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

熊本地震からまもなく2カ月。県内では、災害FM(臨時災害放送局)という臨時のラジオ局が4局立ち上がり、現在も3局で放送が続いています。

災害FMとは、災害発生時、被害の軽減に役立つことを目的に、自治体が免許をとって臨時に開設するFMラジオ局のことです。ラジオ局を立ち上げるためには電波の割当てが必要なため、国の制度として1995年の阪神・淡路大震災の時から運用が始まっています。

災害時には、NHKや県域民放等といったマスメディアでも様々な災害情報を放送しています。しかし、災害の規模が大きかったり、地域によって被災の状況が異なる場合、できるだけ地域の細かい生活情報や行政情報を被災した人達の立場にたって届けたり、復興に向けて地域のつながりを再び取り戻していくため、こうした制度を活用する自治体が増えているのです。東日本大震災の時には、27の自治体で開局されました。

熊本県で現在も放送を続けているのが、甲佐町、御船町、益城町です。被害が特に大きかった益城町では、放送だけでなくインターネットでの配信も行われています。そのため、町外に避難している人や町に親戚がいたりする人など、全国から放送を聞くことができます。アプリは無料でダウンロードできるので、関心のある人は是非聞いてみてください。

いま益城町では、役場から「り災証明書」の発行が行われていますが、毎日大変な混雑で整理券が配布されています。いつどこで整理券が配布されるのかなどが一日4回の生放送で伝えられるため、住民は最新の情報を聞くことが出来ます。現在、放送で募集したボランティアの人達40人ほどがかわるがわるアナウンスを担当する他、町長も出演しています。

御船町では町役場の一角で放送が行われています。町には防災行政無線が整備されていないため、余震に関する緊急情報などを速やかに住民に伝達する手段がなく、また、災害後、多くの人達が車での避難をしており、そうした人達にも確実に情報を届けたいということから、災害FMの開局を決めたといいます。

現在放送は役場のわずかな職員で担当していますが、今後はボランティアの人たちも募集し、放送内容についても、行政からの情報だけでなく、避難所や仮設住宅で始まる新生活に向けてのコミュニティ作りためのメディアにしていきたいということです。

熊本における災害FMの今後の運営についてや、今後災害が起きた際、こうした災害FMを立ち上げるにあたっては、様々な課題があります。引き続き取材を進めて報告していきたいと思います。

東日本大震災の災害FMについては、「放送研究と調査」2012年3月号に掲載されています。

また、別なお知らせになりますが、私が継続連載している「これからのテレビを巡る動向を整理するVol.8~2015年1月―4月~」については、2016年6月号に掲載されています。

文研では、研究員が論文や報告を書くほかに、学会やシンポジウムに参加したり発表したりすることも重要な仕事です。今年3月に開いた

文研では、研究員が論文や報告を書くほかに、学会やシンポジウムに参加したり発表したりすることも重要な仕事です。今年3月に開いた