放送文化研究所 島田敏男

安倍晋三総理大臣が8月28日に職を辞する考えを国民に向けて表明して以降、テレビ各局は久しぶりの政局報道に多くの時間を割きました。

7年8か月ぶりに現実になった総理大臣の交代という出来事。「若手の政治記者にとっては、初めての体験だった」と取材現場の歳の近い後輩たちから聞くにつけ、「時代は変わった」と呟かざるをえませんでした。

私は中曽根内閣(1982年~1987年)以後の政治の動きを政治記者、政治担当解説委員などとして見つめてきました。つまり55年体制が崩壊して、与野党の入れ替わりによる政権交代を含むドタバタ総理交代劇、短命内閣の浮き沈みを何回も間近で目撃してきた1人です。

そんな経験からか、今回の総理交代が国民の政治意識を鋭いものにしていくのか、それとも単に政治不信を増幅させるだけのものになるのかが、大きな関心事になりました。

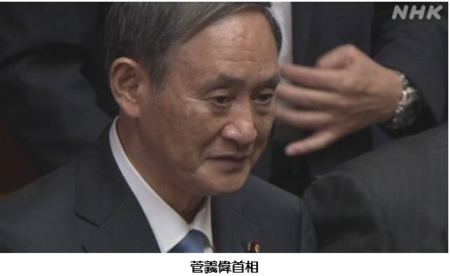

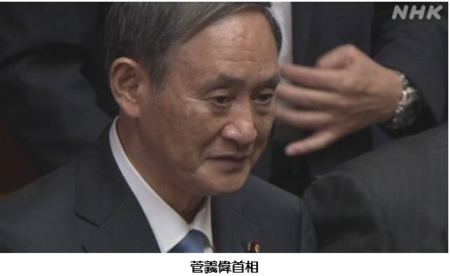

退陣表明の19日後の9月16日に安倍内閣が総辞職し、衆参両院で菅義偉氏が第99代総理大臣に指名され、その日のうちに菅内閣発足となりました。2度目の安倍内閣の発足以来、官房長官として一貫して支え続けてきた菅氏が後を引き継ぐことに対し、自民党内には当然だとする見方が早くから生まれていました。「安定第一」の最近の自民党らしい政局観と言えるでしょう。

退陣表明の19日後の9月16日に安倍内閣が総辞職し、衆参両院で菅義偉氏が第99代総理大臣に指名され、その日のうちに菅内閣発足となりました。2度目の安倍内閣の発足以来、官房長官として一貫して支え続けてきた菅氏が後を引き継ぐことに対し、自民党内には当然だとする見方が早くから生まれていました。「安定第一」の最近の自民党らしい政局観と言えるでしょう。

その一方で、自民党の浮き沈みに大きく影響してきた無党派層。世論調査で支持政党を訊かれると「特に支持する政党はない」と答える人たちです。

こうした無党派層の中には、菅内閣に対して「閣僚の顔ぶれを見ると安倍氏に対する忖度内閣ではないか?」という素朴な感想を抱く人も少なくありません。

NHKが新内閣発足から5日後、6日後の4連休後半に行った世論調査で、菅内閣を支持すると答えた人は62%、支持しないは13%でした。

NHKが新内閣発足から5日後、6日後の4連休後半に行った世論調査で、菅内閣を支持すると答えた人は62%、支持しないは13%でした。

これはNHKが電話による世論調査を始めた橋本内閣以降で見てみますと、新内閣発足直後の数字としては、小泉内閣の81%、民主党・鳩山内閣の72%に次ぐ高い水準です。

電話世論調査も少しずつ手法が変わってきているので単純には比較できません。それでも2度の安倍内閣、民主党・菅(かん)内閣、野田内閣とほぼ同じ60%台に載っているのは比較的高い水準と言えます。

報道各社の調査結果を見ると、NHKと同じ60%台の支持率のところから74%というところまで幅があります。世論調査の研究者の間には「内閣を支持するか、しないかと訊ねて答えがない時に『あえて言えばどちらか』と重ねて聞くだけで数字は変わってくる」という指摘が以前からあります。各社の調査手法に対する考え方の違いの表れかもしれません。

さて内閣支持率だけでなく、今回の調査結果には「なるほど」と感じさせるものがありました。「菅内閣は安倍内閣の政策や路線を引き継ぐ方がよいか、引き継がない方がよいか?」という設問に対する回答の傾向です。

全体では、引き継ぐ方がよい53%>引き継がない方がよい38%でした。これを詳しく見ると、与党支持層では70%>26%、野党支持層では26%<71%で正反対になっています。

そして無党派層を見ると44%と45%で横並びです。つまり全体の4割を占める無党派層の中では、安倍路線の継承を是とする人たちと、継承を否とする人たちが拮抗していることが分かります。

菅総理は「規制緩和で改革を推進する」と強調しています。ただ、これはデジタル庁の設置構想など、安倍内閣でやり残したことを引き継ぐという姿勢が先に立っています。

今、コロナ禍にさいなまれている日本、世界。その先で日本は超高齢社会の下での少子化に向き合わなくてはなりません。結局、安倍内閣は将来を見据えた税と社会保障の新たな改革に踏み出すには至りませんでした。

菅総理が繰り返す「改革」の言葉が、どこまで先々に責任を持つものかを質すのは野党の仕事です。とりわけ合流で大きくなった立憲民主党の枝野幸男代表、政策面で支える泉健太政調会長の力量が試されます。

与野党が国会で緊張感と実りのある政策論争を展開してこそ、多くの国民が「これならば衆議院の解散・総選挙で方向性を選ぶべきだ」という気持ちになるでしょう。

与野党が国会で緊張感と実りのある政策論争を展開してこそ、多くの国民が「これならば衆議院の解散・総選挙で方向性を選ぶべきだ」という気持ちになるでしょう。

それがないままの選挙日程の押しつけは危うさを否定できない。こう感じる人は決して少なくないということも各種世論調査は示しているようです。

メディア研究部(メディア史研究) 大森淳郎

1年ほど前のことです。電車の中で下校途中の高校生の一団が北朝鮮のアナウンサーのものまねをしてふざけていました。中々上手で、思わずニヤッとしてしまいました。でも、高校生たちが笑いながら電車から降りていった後、ちょっと嫌な後味が残りました、彼らの笑いの中に、批判とは別の、なにか人をばかにしたような侮蔑のニュアンスを感じたからです。

しかし、まあ仕方がないのかもしれません。あのアナウンサーの女性(リ・チュニさん)の朗々たるニュースの読み方は、私たちにはどうしても滑稽なものに聞こえてしまいます。

さて、シリーズ「戦争とラジオ」第6回「国策の「宣伝者」として~アナウンサーたちの戦争~」では、戦時ラジオ放送におけるアナウンス理論の問題に焦点を当てています。北朝鮮には「放送員話術」というアナウンサーの理論書があるそうです。リ・チュニさんのアナウンスも、そこに書かれた理論に基づくものです。北朝鮮の体制を維持するためにはどんなアナウンスが相応しいのか、きっと真剣な議論があるのでしょう。日本でも同じでした。日中戦争から太平洋戦争にかけて、日本放送協会のアナウンサーたちは、どうすれば戦争協力に寄与できるのか、侃々諤々の議論を重ねていました。

ニュースの内容ではなく、その読み方によって国民を戦争に動員する。それはどんな挑戦だったのでしょうか。詳しくは拙稿をお読み下さい。

メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

5月23日、フジテレビ系で放送していたリアリティーショー『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020(以下、『テラスハウス』)に出演中だった22歳の女性プロレスラー、木村花さんが亡くなりました。花さんはSNS上で番組の内容を発端とする誹謗中傷を受けており、それを苦に自ら命を絶ったとみられています。その花さんの死から3か月が過ぎた8月26日、ABEMAが制作する恋愛リアリティーショー『いきなりマリッジ シーズン4』に出演していた23歳の濱崎麻莉亜さんが自ら命を絶ったことがわかりました。麻莉亜さんはAmazonプライムのリアリティーショー『バチェラー・ジャパン シーズン3』にも出演していました。現時点で、彼女の死が番組と関係があるのかについて詳細はわかっていませんが、2件続いたリアリティーショーの出演者の死という事実について、社会は重く受け止めなければならないと思います。

このような問題が繰り返されないためには、何を考え、どのような取り組みを行っていかなければならないのでしょうか。私は以前から、リアリティーショーの持つ光(発展)と影(課題)に関心を持っていたにもかかわらず、特に“影”の部分についてこれまで考察を行ったり問題提起をしたりしてこなかったことに忸怩たる思いを抱いています。出演者が自ら命を絶つという痛ましい事例は、すでに欧米では繰り返し発生し問題となっていました。にもかかわらず教訓が生かしきれなかったのだとしたら……悔やんでも悔やみきれません。

同時に、こうした痛ましい問題を眼前にすると、議論はどうしても、リアリティーショーは今後一切制作すべきではない、とか、SNS上の言論の規制を強化すべきだ、といった“極論”に流れがちです。しかしこうした時にこそ、複雑に絡み合う問題の背景を冷静かつ丁寧に検証することで、実効性のある対応策を導き出したり、メディアが抱える本質的な問題に粘り強く迫ったりする機会にすべきだと考えています。

このテーマについて、私は今後、腰を据えて考えていきたいと思い、まもなく発行される「放送研究と調査」10月号からシリーズで連載していきます。本ブログでは2回にわたり、その内容の一部をお伝えしたいと思います。

*リアリティーショーの歴史をひも解く

10月号では、リアリティーショーの誕生から今日に至る歴史を、欧米と日本を比較しながらひも解いてみました。

リアリティーショーは「リアリティー番組」「リアリティーテレビ」などとも呼ばれますが、明確な定義はなく捉え方もさまざまです。ただ、そのように呼ばれる番組群の特徴を見てみると、「制作者が設けたシチュエーションに、一般人や売り出し中のタレントなどを出演させ、そこに彼らの感情や行動の変化をひき起こす何らかの仕掛けを用意し、その様子を観察する」というのがおおよその共通項と言えるのではないかと思います。『テラスハウス』でも、番組冒頭で毎回、タレントのYOUさんが「この番組は、男女6人がひとつ屋根の下で生活をします。番組が用意したのは、すてきなおうちと、すてきな車だけです。台本は一切ございません」という定番セリフを言っていますね。フィクションとノンフィクションの境界のあいまいさが、ドラマでもドキュメンタリーでもないこのリアリティーショーの最大の特徴であるといえましょう。

<光と影の20年>

こうした特徴の番組群がポピュラーになったのは、いまから約20年前、2000年前後です。ヨーロッパで生まれ、アメリカに渡ったリアリティーショーは、瞬く間に全世界に広がりました。そして当初から、各国において特に若い層を中心に爆発的な人気を博し、軒並み高視聴率を叩き出す、放送局にとっては“ドル箱コンテンツ”となります。その反面、視聴者が出演者の様子を“のぞき見”るという倫理的な特質や、出演者に葛藤を与える仕掛けをするという“社会実験”的な側面、出演者の心を“虚実皮膜”の状態に長時間置くストレスの課題が絶えず指摘され、批判もされてきました。番組で演じる“リアル”と自分の人格の“リアル”とのギャップを埋められず、放送中、あるいは放送が終わってからも、アイデンティティの崩壊を食い止められない出演者も少なくなく、それは出演者が自ら命を絶つという最も痛ましい形で表出していくことになります。

当時の記事やリポートからは、リアリティーショーに対して各国の視聴者が熱狂し、放送局が興奮し、社会が大きく困惑する様子をうかがうことができます。まさにリアリティーショーの歴史とは、“光と影”が表裏一体となって織りなしてきた歴史といってもいいでしょう。

<日本の系譜>

しかし日本では当初、リアリティーショーを巡る熱狂も困惑も無縁といっていい状況でした。2001年には欧米の番組が購入・放送されたり、その日本版も制作されたりしたのですが、大きなインパクトはなく、むしろ視聴者からは敬遠される方向にありました。他方で、1990~2000年代の日本では、日本テレビ系の『進め!電波少年』やフジテレビ系の『恋愛観察バラエティー あいのり』などのバラエティー番組が人気を博していました。2つの番組とも、リアリティーショーの特徴とも共通する、「制作者が設けたシチュエーションに、一般人や売り出し中のタレントなどを出演させ、そこに彼らの感情や行動の変化をひき起こす何らかの仕掛けを用意し、その様子を観察する」内容だったのですが、何が異なっていたのでしょうか。『電波少年シリーズ』のプロデューサーだった土屋敏男さんは自身のブログで、こうした番組群はバラエティー番組の中から誕生しており、それは「ドキュメントバラエティ」というジャンルであること、「アンチクライマックス性、アンチドラマ性」が日本の特徴であり、ドラマティックに作り上げる欧米のリアリティーショーとは異なる系譜を持つものであると述べています1)。

そんな中、2012年に『テラスハウス』が誕生します。企画を提案したフジテレビの太田大プロデューサーは、雑誌のインタビューにおいて、これまでのドキュメントバラエティに対するアンチテーゼともとれる考えを述べており、同時に、「欧米のリアリティーショーみたいな番組」を常々制作したいと思っていたとも明かしています。ただ、『テラスハウス』は単なる欧米リアリティーショーの輸入ではなく、「もっとリアルな,ドキュメンタリー性を重視」したものにしているとのことでした2)。そうした意味からも、『テラスハウス』は初めての“日本型リアリティーショー”といえるのではないか、というのが私の見立てです。

ドキュメントバラエティにしても日本型リアリティーショーにしても、日本では木村花さんの死以前には、欧米のように出演者が自ら命を絶つという痛ましい問題が起きることはありませんでした。ただ、両プロデューサーがいみじくも強調していたように、日本では欧米に比べてドキュメントにこだわったが故に、やらせ疑惑というような批判は後を絶ちませんでした。これが欧米と異なる日本における“影”の部分ともいえるかもしれません。ただこれについても、制作者・出演者・視聴者の三者のぎりぎりとも絶妙ともいえるバランスのもとで番組が成り立ってきたのではないかと思います。

*制作者・出演者・視聴者の関係性の変容

しかしこの三者の関係性は、SNSが普及してから大きく変容したと言えます。SNS以前は、その良し悪しはともかくとして、制作者が出演者・視聴者をコントロールすることが可能な時代でした。しかしSNSの普及によって、三者の関係性はフラットになっていきます。そのことは、制作者が視聴者との距離を縮めて番組を盛り上げる可能性を広げましたが、同時に、出演者と視聴者が(制作者がコントロールできないところで)直接つながっていくことにもなりました。特にリアリティーショーにおける出演者は、売り出し中のモデルやタレントなどが少なくありません。彼らは番組に関する内容はもちろんですが、それ以上に自身の“リアル”な胸の内や活動内容を発信します。フォロワーは、番組に出演している姿を見てファンになった人もいれば、番組以外の彼らの活動を通じてつながった人達もいます。SNSの世界においては、リアリティーショーの制作者が作った“リアル”と、彼らの活動の“リアル”に境目はなくなり、視聴者は時に番組を視聴する以上に高い熱量で出演者とつながっていくのです。

同時にSNSは広く一般に開かれる匿名が許される空間でもあるため、出演者に対する強いアンチのコメントの書き込みや,視聴者以外の“通りすがり”による悪質な“落書き”,ストレスを発散したり炎上を目的としたりする“誹謗中傷”にも遭いやすい環境です。出演者たちはリアリティーショーに出演して急に有名になってしまい、“たたかれる”ことに対する免疫も十分に用意できない中でその環境にさらされるわけで、かなりのストレスだということは想像に難くありません。

このように、出演者と視聴者という関係性を超えてしまったところで起きてしまうSNS上の様々な問題に対して、制作者はどこまで関われるのか、そして関わるべきなのか……。こうしたことが問われているのが、今のリアリティーショーを巡る状況ではないかと思います。

*花さんの死から3か月の間に起きたこと

花さんの死後、フジテレビは、『テラスハウス』の収録と放送、自社の運営する動画配信サービスFODでの配信を中止し、7月31日には社内横断メンバーによる検証報告3)を公表しました。報告では、制作スタッフにはSNSの炎上は予見できず、炎上を煽ろうとするような意図はなかったこと、SNSで花さんに対して批判的なコメントが増えてからは、スタッフは彼女と電話やLINEで連日連絡を取りあい、自宅にも複数回訪問するなどしてきたこと、しかし、ケアや健康状態への認識には結果的に至らぬ点があり力が及ばなかったことが記されていました。それに対し、花さんの母親の木村響子さんは、「外部の人による調査ではなく、公正かつ真摯に調査が行われたとは感じられない内容4)」だと不信感を募らせています。響子さんは7月15日、放送倫理・番組向上機構(以下、BPO)に番組に人権侵害があったと申し立てる書類を提出しました。BPOが審理するかどうかの判断はこれからです。現時点では両者の言い分は大きく食い違っていますので、10月号の「放送研究と調査」ではこの件についてはあえて触れていません。議論の行方を見守りつつ、取材を深めていきたいと思っています。

3か月の間に最も進んだのが、SNS上の誹謗中傷への対策ではないかと思います。総務省では以前から「プラットフォームサービスに関する研究会」と「発信者情報開示の在り方に関する研究会」という2つの研究会で議論が行われていましたが、花さんの死後、より積極的に議論が進められてきた気がします。まず、8月末に出された研究会の中間取りまとめ5)を受けて、インターネット上の誹謗中傷の被害にあった人が匿名の発信者の特定を行いやすくするための省令改正が行われました。被害者は誹謗中傷の書き込みをした発信者に対して損害賠償などの法的請求を行うことができますが、その前提として発信者を特定しなければなりません。しかしそうした書き込みをするアカウントは匿名のことが多いです。そのため、権利が侵害されたことが明らかであり、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに、被害者はプロバイダーに対して発信者情報の開示を請求することができ、これを受けたプロバイダーは原則として被害者の意見を聴取した上で、開示をするかどうかを判断することとされています。これがプロバイダー責任制限法における発信者情報開示制度というものですが、今回の改正で、開示対象に発信者の電話番号が追加されることになったのです。今後は、この制度のプロセスが被害者にとって多くの時間・コストがかかり負担になっており、権利回復のための手続を断念せざるを得ないこともあるとの指摘に応え、新たな裁判手続の創設など、更に踏み込んだ議論が行われる予定です。また9月1日には、プロバイダーの自主的取り組みやユーザーのリテラシー向上の啓発活動などをまとめた「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ6)」も公表されています。このテーマはリアリティーショーを超えた議論ではありますが、SNS上の表現の自由の今後を考える上でも重いテーマであり、また制作者・出演者・視聴者の三者の関係性を考える上でも重要な内容となってくるため、今後「放送研究と調査」で執筆すべく、取材を進めていきたいと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

次回のブログでは、リアリティーショーを巡る海外の最近の動きについて報告します。

海外では30人以上の出演者が自殺したなどと報じられていますが、実際にどういう人たちがどういう背景のもとで亡くなったのか?イギリスでは放送局がリアリティーショーを制作する際に遵守すべきことを放送規則に加えようという動きがありますが、その最新動向はどうなっているのか?などについてです。

1) T_producer「ドキュメントバラエティとリアリティーショー①②」(『note』2020年5月29日、6月9日)

https://note.com/t_shacho/n/naac4a83fd770?magazine_key=mc08264c4a9a0

https://note.com/t_shacho/n/ne2b834ce6b7e?magazine_key=mc08264c4a9a0

2) 「ネットで火が付いた!「テラスハウス」のサクセスストーリー【フジテレビプロデューサー・太田大】」(『ザ・テレビジョン』2018年7月18日)

https://thetv.jp/news/detail/154545/p2/

3) フジテレビ「「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」検証報告」(2020年7月31日)https://www.fujitv.co.jp/company/news/200731_2.pdf

4)「テラスハウス問題の検証結果 木村花さん母「不信感しかない」」(『NHK NEWS WEB』2020年7月31日)

5) 総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究会 中間とりまとめ」(2020年8月31日)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/02kiban18_02000104.html

6) 総務省「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」の公表(2020年9月1日)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/02kiban18_02000105.html

放送文化研究所 島田敏男

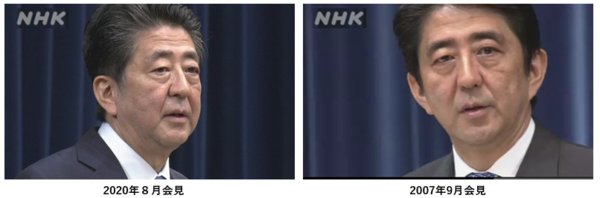

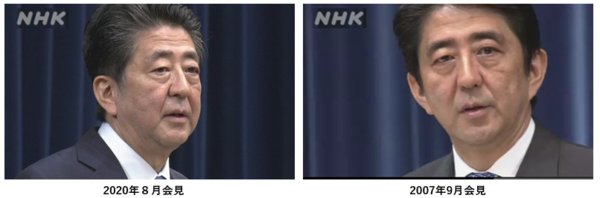

安倍総理大臣は8月28日(金)17時からの記者会見で、自らの判断で職を辞する考えを国民に向けて表明。「持病の潰瘍性大腸炎が再発し、国民の皆様の負託に自信を持って応えられる状態で無くなった」と、その理由を率直に語りました。新しい薬の投与を受けて効果は確認できたものの、「病気と治療を抱え、大切な政治判断を誤ることがあってはならない」と自らに言い聞かせるように発する言葉は、これまでになく丁寧でした。

在任中、繰り返し「国会答弁が早口で聞きづらい」「活舌が悪い」といった批判を受け続けてきた安倍総理。自らの決断で余力のあるうちに身を引くことを決めたという事実が、中継から説得力を持って伝わってきました。

この中継を見ていて私は13年前の1度目の退陣表明を思い出し、国民に対する政治家としての責任感が強くなったものだと一種の感慨を覚えました。

2007年(平成19年)9月12日(水)予定されていた本会議での代表質問を取りやめて行われた突然の辞意表明会見。この時は辞任の理由について「海上自衛隊によるインド洋での給油活動を継続させるために局面を変えるべきだから」と繰り返し、自らの健康状態の悪化には一切触れませんでした。この1か月半前、安倍自民党は参議院選挙で敗北し、野党の協力がなければテロとの戦いの活動継続に必要な特別措置法の改正ができない厳しい状況に追い込まれていたのは確かです。

しかしそれ以上に、持病の潰瘍性大腸炎の病状は悪化していて公務継続がままならず、この点を公にしたのは当時の与謝野馨官房長官(故人)でした。与謝野氏は「安倍総理が自ら伝えなかったのは健康状態だ」と述べました。そこには政治指導者は自らの健康について国民に明らかにする責任があるのだと、若い安倍氏をたしなめる風がありました。

それと比べると今回の退陣表明会見は、国の政治をつかさどる立場に相応しい「余力を残して身を引く」という判断を鮮明に示したものでした。桂太郎を超える憲政史上最長の通算在任期間、大叔父の佐藤栄作を超える連続在任期間を記録したことが、こういう余裕ある判断を生んだのは確かでしょう。

しかし、この中継で伝えられることが無かったのが安倍氏の胸中にあった打算でしょう。このまま持病との格闘を抱えながら政権を担当し続けても、新型コロナウイルスとの戦いで圧倒的に勝利できるとは限らない。今後の展開次第では1年遅れの東京オリンピック・パラリンピックの開催も確実とは言えない。経済活動の低迷が長引けば企業の倒産、失業者の増大といった危機的な状況は、政治の責任に帰することになる・・・

安倍総理が首脳外交に情熱を傾けたのは確かですが、拉致問題でも北方領土を巡る問題でも大きな進展は無く、現在の厳しい世界の状況のもとで楽観的な見通しを持つことはできない・・・

こうした恐ろしい想定を口にすることはできないでしょうから、当然、中継の中で触れられることはありませんでした。ただ、世界の転換点とも言えるコロナ禍の下で、この記者会見を見て、聞いていた視聴者の側には、政治指導者の中にある懸念がうっすらと透けて見えたことでしょう。

来年9月までの安倍氏の残任期を担う自民党の後継総裁選びは、党員投票を省略した両院議員総会で行われることになりました。菅官房長官、岸田政務調査会長、石破元幹事長が競う見通しですが、最終的に誰が国会で総理大臣の指名を受けたとしても、安倍長期政権の前に立ちはだかったコロナ禍の厳しさは変わりません。

これにどう立ち向かうのか。国民は今まで以上に、一つ一つの政治判断に目を凝らしていくことが必要になると思います。

メディア研究部(メディア動向) 入江さやか

写真:台風19号で堤防が決壊した千曲川 手前が長沼地区

(2019年10月13日午前7時すぎ NHK総合テレビ)

東日本を中心に記録的な豪雨をもたらした昨年10月の台風19号(東日本台風)。千曲川が決壊し、集落が濁流にのみこまれました(写真)。しかし、決壊地点の長沼地区では住民の8割が、早い段階で危険を察知し、自宅を離れて避難していたことがNHK放送文化研究所の調査でわかりました。

■住民の8割が「立ち退き避難」をしていた長沼地区

NHK放送文化研究所は、台風19号で浸水したと推定される長野市長沼地区と隣接する豊野地区の20歳以上の男女1,000人を対象に、郵送法による世論調査を実施し、77.5%から回答を得ました。

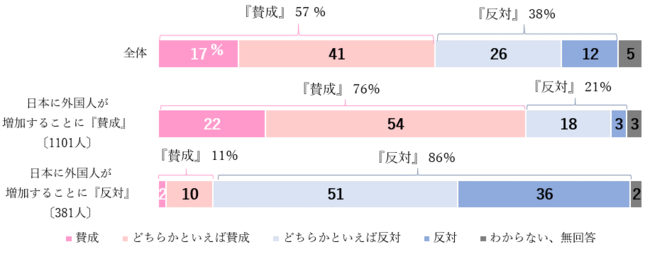

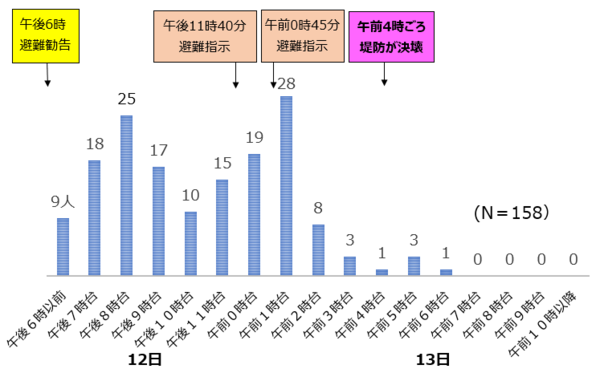

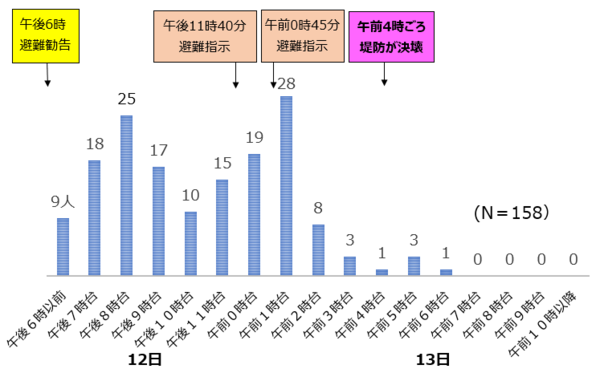

この調査では、回答者の51%が「自宅からほかの場所に避難した」、すなわち「立ち退き避難」をしたことがわかりました。過去の一級河川の氾濫事例に比べて、非常に高い避難率です。決壊地点のある長沼地区に絞ってみると、回答者(193人)の84%もの人が立ち退き避難をしていました。避難を始めた時間帯を聞いたところ、長沼地区では決壊前の午前3時台に78%の人がすでに避難しており、立ち上がりの早さも顕著でした(図)。

図 長沼地区の住民が立ち退き避難を始めた時刻

■早期避難の3つのキーワード 「戌の満水」「隣互力」「川の防災情報」

調査結果からは、こうした早期避難の背景には、3つの要因があることがわかりました。第一は、多くの住民が地域の「水害リスク」を認識していたことです。長沼地区には、1742年にこの地域を襲った大水害「戌の満水」の浸水深を記録した水位標など、地域のあちこちに水害のリスクが「見える化」されていました。

第二は、平常時からの取り組みです。毎年6月に地域ぐるみで防災訓練を行い、台風19号の際には、自治会役員が一人暮らしの高齢者などに声をかけて早めの避難を促しました。前・長沼公民館長の宮澤秀幸さんは、地域特産のリンゴにちなみ、この地域の防災力を「隣互力」と呼んでいます。

第三が、積極的な防災情報の取得です。当時、防災情報を得ていたアプリやウェブサイトを聞いたところ、国土交通省の「川の防災情報」1)が35%で最多でした。「川の防災情報」では、川の水位や河川カメラの映像がリアルタイムで確認できます。自治体からの情報を受け身で待つのではなく、「取りに行く」姿勢も、早めの避難につながっていたようです。

■新型コロナで「早めの避難」が一層重要に

新型コロナウイルスの感染拡大により、避難場所での「3密」の回避が大きな課題になっています。今年7月の豪雨では、感染防止のために避難場所の定員が減らされていて、別の場所に“再避難”を余儀なくされたケースもありました。「3密」を避けるためにも、時間に余裕をもった「早めの避難」が一層重要になっています。

今回の調査の詳細をぜひご一読ください。

令和元年台風19号における住民の防災情報認知と避難行動調査報告①

~長野・千曲川決壊 住民の「8割避難」を可能にしたものは何か?~

1) 国土交通省「川の防災情報」

https://www.river.go.jp/portal/#80

退陣表明の19日後の9月16日に安倍内閣が総辞職し、衆参両院で菅義偉氏が第99代総理大臣に指名され、その日のうちに菅内閣発足となりました。2度目の安倍内閣の発足以来、官房長官として一貫して支え続けてきた菅氏が後を引き継ぐことに対し、自民党内には当然だとする見方が早くから生まれていました。「安定第一」の最近の自民党らしい政局観と言えるでしょう。

退陣表明の19日後の9月16日に安倍内閣が総辞職し、衆参両院で菅義偉氏が第99代総理大臣に指名され、その日のうちに菅内閣発足となりました。2度目の安倍内閣の発足以来、官房長官として一貫して支え続けてきた菅氏が後を引き継ぐことに対し、自民党内には当然だとする見方が早くから生まれていました。「安定第一」の最近の自民党らしい政局観と言えるでしょう。 NHKが新内閣発足から5日後、6日後の4連休後半に行った世論調査で、菅内閣を支持すると答えた人は62%、支持しないは13%でした。

NHKが新内閣発足から5日後、6日後の4連休後半に行った世論調査で、菅内閣を支持すると答えた人は62%、支持しないは13%でした。 与野党が国会で緊張感と実りのある政策論争を展開してこそ、多くの国民が「これならば衆議院の解散・総選挙で方向性を選ぶべきだ」という気持ちになるでしょう。

与野党が国会で緊張感と実りのある政策論争を展開してこそ、多くの国民が「これならば衆議院の解散・総選挙で方向性を選ぶべきだ」という気持ちになるでしょう。