メディア研究部(番組研究) 二瓶 亙

<朝ドラを習慣的に見続ける人が増えてきている>

文研の調査で、朝ドラを比較的よく見ている視聴者の中では、作品を問わず朝ドラを習慣的に見続ける人が最近増えてきていることがわかりました。

お気づきになっている人も多いと思いますが、ここ数年の朝ドラは20%を超える高い視聴率1)を獲得する作品が多くなっています。『あさが来た』(2015年度下半期放送)は、21世紀に放送された朝ドラ32作品中の最高視聴率(23.5%)を獲得しましたし、それに続いて放送した『とと姉ちゃん』(2016年度上半期放送 22.8%)は第3位、現在放送中の『べっぴんさん』も先週末(3月18日)までの平均で20.4%と20%を超えています。

<注>1)ここで言う“朝ドラの視聴率”は、すべてビデオリサーチ社の関東地区の世帯視聴率(各作品の全回平均)です。

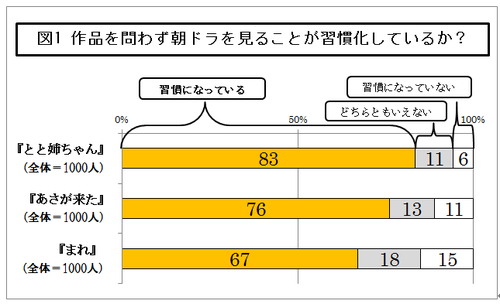

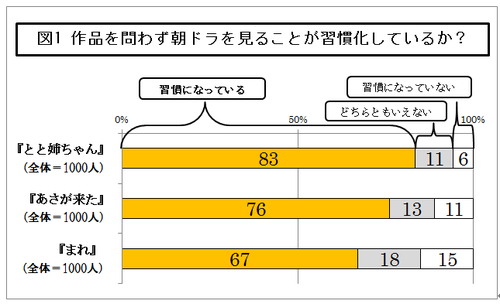

ビデオリサーチ社の視聴率は、番組が放送される時間帯に、その番組が放送されるチャンネルをつけていたかどうかを機械で測定したテレビ受像の“実態”です。したがって、“テレビでその番組は流れていたが見ていなかった”ということも起こりえます。つまり、視聴率では、その人がその番組を「見た」と意識していたかどうかはわかりません。そこで、文研朝ドラ研究プロジェクトでは、2015年上半期放送の『まれ』から、朝ドラ視聴者がどのように各作品を見て、どう受け止めたのか、朝ドラに対する“意識”を探る視聴者調査を始めました。その調査によれば、図1のように、作品を追うごとに「朝ドラを見ることが習慣になっている」と“意識する”人が増え、『とと姉ちゃん』では8割を超えていました!最近の朝ドラは視聴率だけでなく、視聴者の意識の上でも視聴が増えていることが明らかになったわけです。

<朝ドラが高視聴率を維持し続ける要因は何か>

では、人びとのテレビ離れが進んでいると言われる中で、このように朝ドラが高視聴率を維持し続けている要因は何なのでしょうか?朝ドラ研究プロジェクトは、その要因を解明することを通して、テレビがより魅力的なものになり今後も多くの人びとに見続けてもらえるようになる一助になることを目指しています。今回、3作品を調査したことで朝ドラ高視聴率維持の要因がいくつか見えてきましたので、文研の月刊誌『放送研究と調査』3月号 「『とと姉ちゃん』と前2作の視聴者調査を通して、朝ドラ高視聴率の要因を探る」にまとめました。例えば、『まれ』『あさが来た』『とと姉ちゃん』の主人公は明るく前向きに突き進む女性ですが、調査では、この“明るく”“前向き”というイメージは視聴者が朝ドラに求めるイメージの上位に位置しているのです。

一方、現在放送中の『べっぴんさん』の主人公は明るく前向きと言うよりは“おっとり”していて前3作の主人公とはかなり性格が異なります。しかし、それでも『べっぴんさん』は視聴率20%以上をキープしています。はたして朝ドラ高視聴率維持の要因は何なのか…『放送研究と調査』3月号の論文をお読みいただいた上で『べっぴんさん』の残り1週間を見ていただくと、皆さんにも新たな発見があるかもしれません! ぜひご一読ください。

メディア研究部(放送用語・表現) 太田眞希恵

俺はナンバーワンになりたいんだ

200mでは世界記録を狙いにいく |

| |

俺はやると言っただろう

自分を誇りに思うよ |

これは、リオデジャネイロオリンピックを伝えるテレビ番組に出た、ある外国人選手のインタビューについていた翻訳テロップです。誰のインタビューかわかりますか?

このインタビューの話者は、陸上男子100m、200m、4×100mリレーに出場して3つの金メダルをとったウサイン・ボルト選手(ジャマイカ)です。多くの人がこの選手を思い浮かべたのではないでしょうか。「200m」「世界記録」というのが大きなヒントになったとは思いますが、実はそれ以外にも、多くの人を正解に導くヒントがあります。それは、「俺」という1人称代名詞や、「~んだ」「~よ」などのことばづかいです。ボルト選手らしいことばで訳されています。

このような“ある人物像と結びついた特徴あることばづかい”のことを「役割語」といいます。ちょっと聞きなれないことばですよね。先行研究にある次のような例題を解いてみると、イメージがつかめると思います。

問題 次のa~hとア~クを結びつけなさい。

『<もっと知りたい!日本語> ヴァーチャル日本語 役割語の謎』金水敏 著(岩波書店)より (※正解は末尾に)

この「役割語」については、日本語研究の分野でいろいろな研究が進んでいます。漫画や小説などフィクションの世界で使われることが多いのですが、ノンフィクションの分野であるテレビのスポーツ放送でも、外国人選手のインタビューにあてた翻訳のことばにけっこう使われていることがわかっています。最初にご紹介したボルト選手の翻訳テロップもその例です。

さて、「俺」という1人称代名詞や、「~さ」「~よ」「~んだ」などの男性的なことばづかいが似合うボルト選手ですが、リオデジャネイロオリンピックのテレビ放送では、次のような翻訳テロップもありました。

| リオでのゴールと私の夢は同じです |

| |

僕はなぜか他の種目より

200mでいつも緊張するんです |

| |

| そうです リオが最後です |

これらの翻訳テロップでは、「私」「僕」や、「~です」という丁寧な表現が使われていました。このような違いは、なぜ現れるのでしょうか。

こうした、オリンピック放送に使われた翻訳テロップの「役割語」について研究・分析したものを『放送研究と調査』3月号に掲載しました。

■再考 オリンピック放送の「役割語」 ~“日本人選手を主人公とした「物語」”という視点から~

『放送研究と調査』2017年3月号

2008年の北京オリンピックの際に分析した下記のものと合わせてお読みいただくと、オリンピック放送で展開される「役割語」の世界について、さらに理解できるかと思います。

■ウサイン・ボルトの“I”は、なせ「オレ」と訳されるのか ~スポーツ放送の「役割語」~

『放送研究と調査』2009年3月号

ぜひ、お読みください。

…これを「役割語」ふうに言うと、

「ぜひ、読んでくれよな」 (ボルト選手ふう)

「ぜひ、お読みくださいませ」(奥様ふう)

「ぜひとも、読むのじゃぞ」 (博士ふう)

「ぜったい、読んでよね」 (男の子 または 女の子)

…あなたなら、どんなふうに言いますか?

「ぜったい、読んでよ! ちゃんと読みなさいよ!」(家で息子に言うときの私…)

「問題」の答え:a-エ,b-ウ,c-ク,d-ア,e-キ,f-イ,g-カ,h-オ

メディア研究部(メディア動向) 入江さやか

メディア研究部(メディア史研究) 東山一郎

2011年3月11日 午後2時46分。

「あの日、あの時」からまもなく6年がたとうとしています。みなさんの心の中ではどのように記憶されているでしょうか。

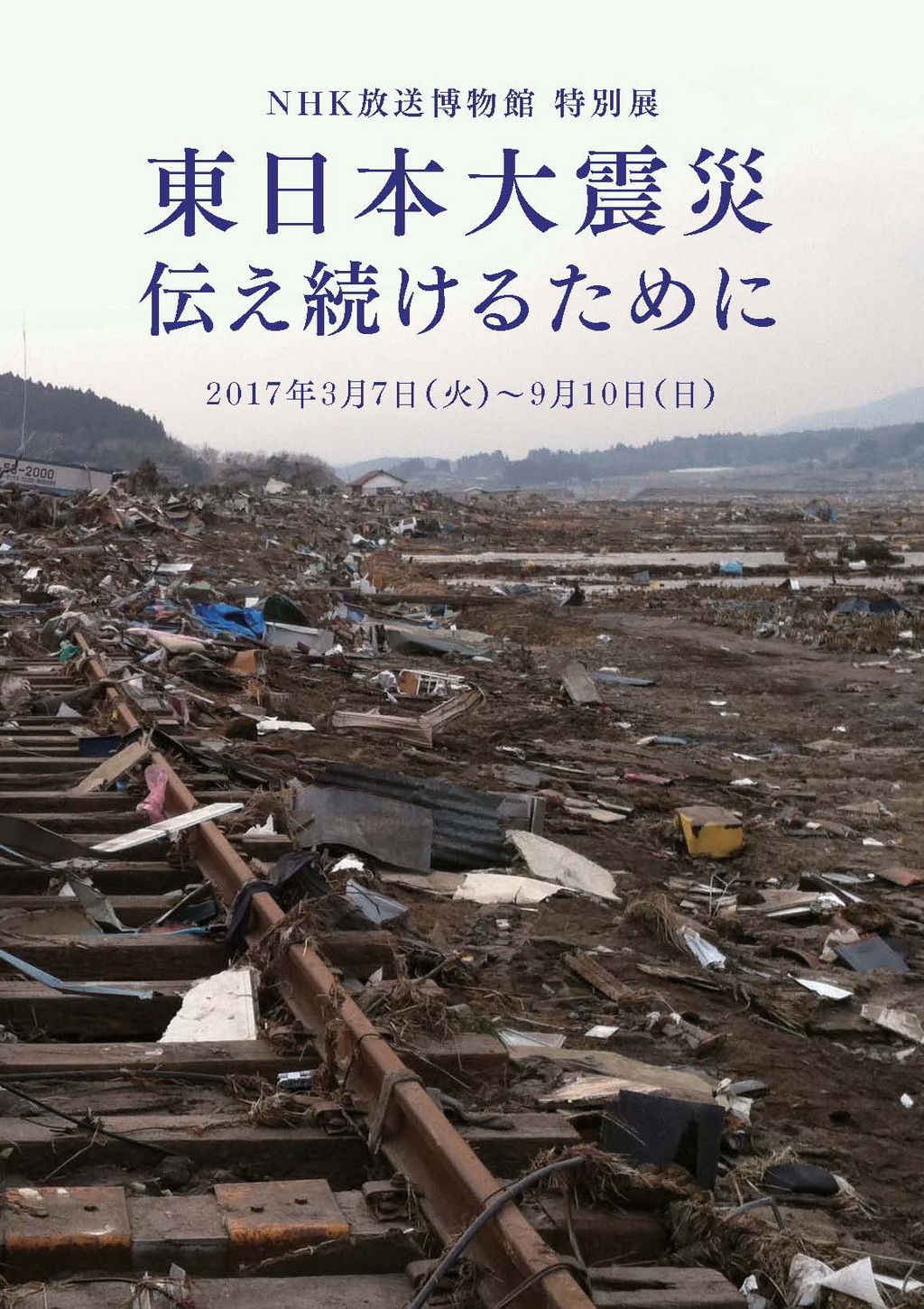

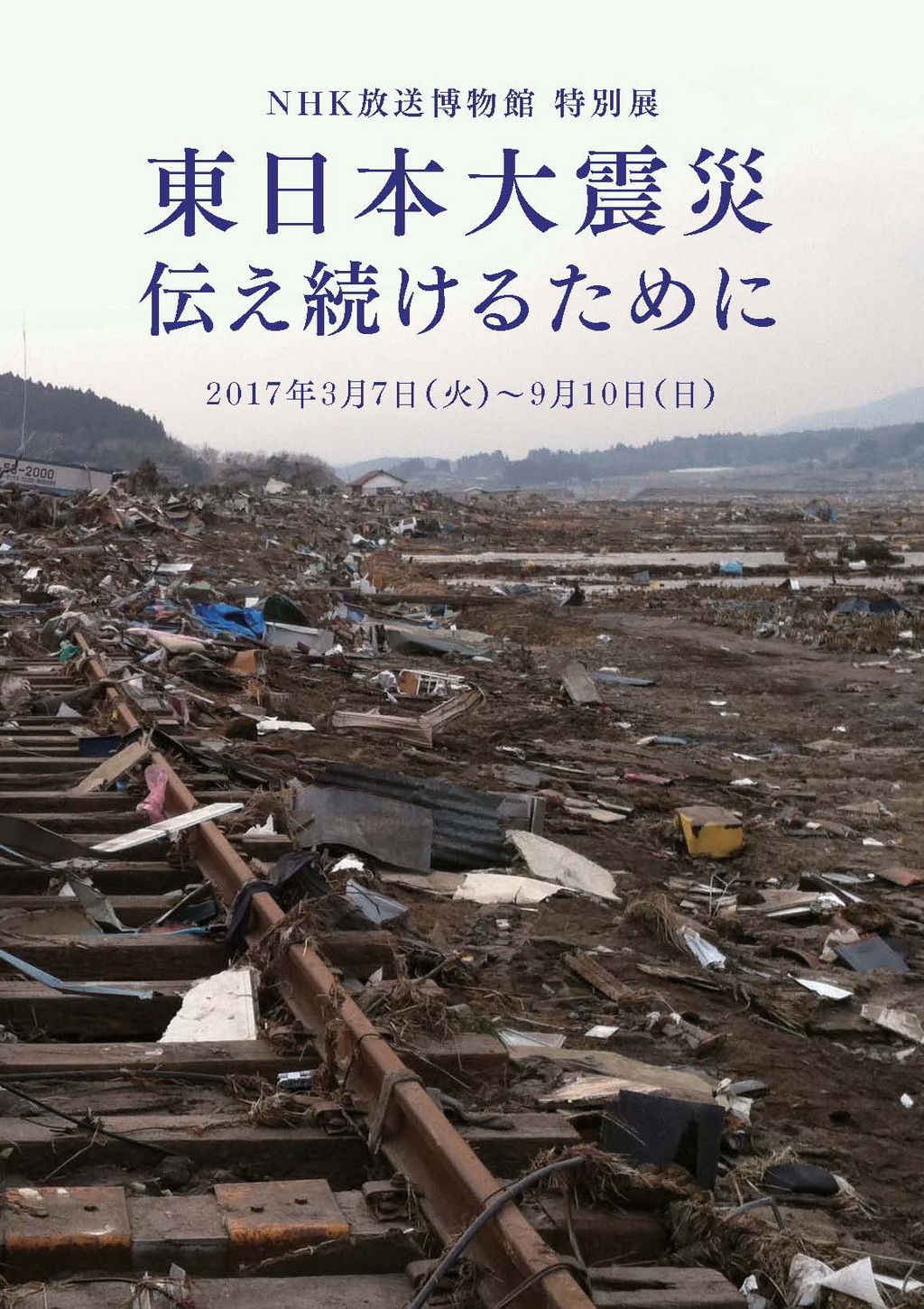

NHKは地震発生から総力を挙げて災害報道にあたり、今も被災した方々と被災地の姿を見つめ、伝え続けています。今回、災害報道に関する資料の展示という形で東日本大震災を振り返ります。NHK放送博物館では、3月7日(火)から9月10日(日)までの半年間、特別展「東日本大震災 伝え続けるために」を開催します。

NHKは昨年、各地の放送局や職員が保管していた東日本大震災に関する資料を収集しました。震災から5年が経過し、散逸するおそれがあったためです。取材ノートや被災地の「前線」での引き継ぎメモなどの資料には、記者やカメラマンをはじめ、あのとき被災した地域に入った者だからこそ、見て、聞いて、感じたことが刻み込まれています。これらは未曾有の大災害を伝える貴重な「記録」であり、伝え続けていくべき大切な「記憶」でもあります。

これらの資料に、当時の映像や写真、そしてこの6年、震災を伝え続けている番組の資料などを加えて今回の特別展を構成しました。記者やカメラマンたちは、何を感じ、何を考えたのか。取材ノートや写真には、甚大な被害を前にした戸惑いや葛藤など取材者たちがつづった手記を添えています。

仙台放送局の「被災地からの声」は、発災まもない時期から継続的に被災者の肉声を伝え続けている番組です。被災した方々が自筆でスケッチブックにメッセージを書き、テレビカメラに向かって思いのたけを語ります。被災した方々の思いが込められた、このスケッチブックもご紹介します。

亡くなった方に寄せる家族のメッセージを思い出の写真とともに伝える「こころフォト」からは、失われた一人一人の命の尊さと、残された方々が震災後の日々をどのように生きようとしているのかがうかがわれ、胸に迫ります。

特別展の準備で数々の資料に目を通す中で、私たちは「あの日、あの時」を忘れてはいけない、そしていつかまた来る大災害に備えなければならないと強く感じました。この展示が、東日本大震災の記憶を風化させず、いまだ傷跡深い被災地に思いを寄せていただく一助になればと思います。

今回の特別展は、9月10日(日)までの半年間に及びます。ぜひ、愛宕山のNHK放送博物館に足をお運びください。

NHK放送博物館

休館日 :月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日休館)、年末年始

入場料 :無料

開館時間:午前9時30分~午後4時30分

所在地 :〒105-0002 東京都港区愛宕2-1-1

TEL : 03-5400-6900

(ホームページはこちら)