メディア研究部(放送用語)滝島雅子

子どもに小遣いを「やる」/「あげる」

ペットにえさを「やる」/「あげる」

植木に水を「やる」/「あげる」

・・・みなさんは、どちらを使いますか?

おそらく、「「やる」はちょっと乱暴な言い方だから「あげる」のほうが丁寧でいい」と思った人も多いのではないでしょうか。

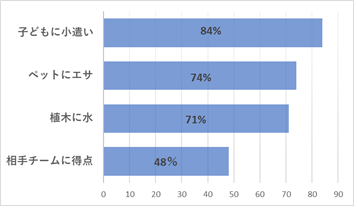

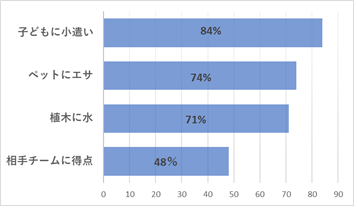

従来、このような「あげる」の使い方は、「敬語の誤用」とされてきました。「あげる」は敬語の分類で言うと「謙譲語」であり、本来、敬意が必要な相手に使うことばなので、目下の人やペット、植木に敬語を使うのはおかしいというわけです。ところが、今回、文研が行った調査では、7割を超える人が「おかしくない・自分でも使う」と答えました。どうやら、こうした「あげる」は、もはや「誤用」とは言えない状況になっているようなのです(図1)。

図1:「あげる」は「おかしくない・使う」(全体)

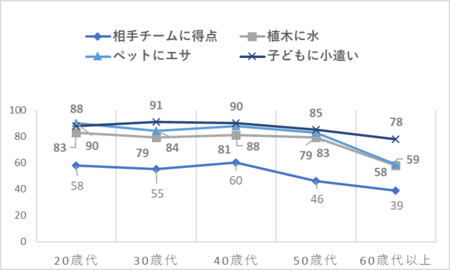

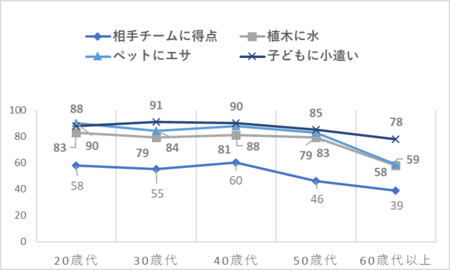

また、「あげる」について「おかしくない・使う」と答えた人を年代別に見ると、「子どもに小遣い」「ペットにエサ」「植木に水」では、20~50代は8割前後から9割の高い割合を示していますが、60代以上は、いずれも割合が下がっており、高年層では「人」以外に対して「あげる」を使うことへの抵抗感がうかがえます。

図2:「あげる」は「おかしくない・使う」(世代別)

国語辞書編纂者の飯間浩明氏は、最近の著書の中で、植木に水を与えることを「水やり」ではなく「水あげ」、動物にえさを与えることを「餌やり」ではなく「餌あげ」とする、名詞としての使い方も増えてきたと指摘しています。改めて、「あげる」の勢力拡大ぶりに驚かされます。ここまで来ると、「あげる」を「誤用」として回避するのは、もはや、難しくなってきているとも言えそうですが、みなさんは、どう考えますか?

詳しくは、『放送研究と調査』11月号「相手選手に点を“あげて”しまってもよいのか~2019年「日本語のゆれに関する調査」から~」をご覧ください。今回の調査報告では、ほかに、「気象情報での気温の伝え方についての調査」や、最近問題になっている英語入試のあり方にも関連する「外国語・日本語をめぐる意識調査」の結果も報告されています。報告を読んで、「へえ~」「なるほど~」「おもしろかった~」などと感じていただけたら、ぜひ、知り合いの人にも教えてあげてくださいね。

(参考文献)飯間浩明(2019)『知っておくと役立つ街の変な日本語』朝日新書

放送博物館 山本さぎり

NHK放送博物館では、12月7日から企画展「放送が伝えた宇宙 ~ そして、宇宙から あなたへ ~」を開催しています。

この企画展は宇宙がテレビを通じて身近なものになってきたことや、宇宙を利用した技術が衛星放送など日々の生活に密着していることを、NHKが保管する映像や資料をもとに紹介しています。同じ階の<ヒストリーゾーン>もご覧いただくことで放送技術への理解がより深まる内容になっています。ここでは展示のテーマと概要を紹介します。

展示風景

展示風景

1. テレビ放送開始までの天文現象の放送

1925年にラジオ放送が始まると、京都の天文台からの観測中継や、皆既日食の国内27局からのリレー中継など、さまざまな天文現象が伝えられるようになりました。

戦時中や戦後に映画館で毎週上映された「日本ニュース」では日食の観測を紹介しています。

2. 宇宙への進出とテレビ放送

アメリカとソ連を中心として各国が宇宙に進出し、その映像がテレビで放送されると視聴者の宇宙への関心も高まりました。

ソ連のガガーリン宇宙飛行士が人類初の宇宙飛行を成功させ1962年に来日すると、NHKは「ガガーリン少佐にきく」を放送しました。1966年には世界中の宇宙開発を取材した「海外取材番組<宇宙時代>」を放送しました。

アメリカがアポロ計画を進め、アポロ11号が1969年7月に月面着陸に挑むことになると、NHKは10日間にわたる特集番組を放送しました。特にアームストロング船長が人類初の月面着陸をした時間帯はおよそ6割の世帯がテレビをつけていました(関東地区)。

アポロ11号の月面着陸特集番組スタジオ風景

3.NHKが関わった宇宙開発技術

ここでは衛星放送の開発史を紹介しています。日本で人工衛星が作られ始めた頃は、NHKも独自に放送衛星を開発していました。衛星本体を製作しなくなってからも衛星放送の研究と実験を続け、1984年には衛星放送を家庭で直接受信できるようになりました。

また、NHKのカメラは宇宙でも活躍しています。宇宙飛行士が国際宇宙ステーション(ISS)に高感度カメラを持ち込み、宇宙からの映像を届けています。また月周回衛星「かぐや」にハイビジョンカメラを搭載し、月から見た「地球の出」などの映像を送るなど科学的にも大きな成果をあげています。

このほか、映像ブースでは宇宙飛行士がスペースシャトルや国際宇宙ステーションで活動する様子を、飛行士たちの目覚めの音楽とともに上映しています。

会期中は学芸員によるギャラリートークやJAXA研究員による講演会を開催いたします。ぜひお越しください。

NHK放送博物館 企画展示「放送が伝えた宇宙 ~ そして、宇宙から あなたへ ~」

会期 :2019年12月7日(土)~2020年3月29日(日)

会場 :3階 企画展示室

休館日 :月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日休館)、年末年始

入場料 :無料

開館時間:午前9時30分~午後4時30分

所在地 :〒105-0002 東京都港区愛宕2-1-1

TEL : 03-5400-6900

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

都道府県の中で唯一、県域民放テレビ局が存在しない県があるのを皆さんはご存じでしょうか。茨城県です。県域FM局もなく、あるのはAMラジオ局(現在はFM波で同じ放送を行うFM補完局も運営中)だけなんです。

それがIBS茨城放送です。開局は古く1963年。去年55周年を迎えた老舗局です。主要株主は、朝日新聞社(議決権比率32.41%)、茨城県(同比率16.14%)、日刊スポーツ新聞社(同比率2.71%)でしたが、11月15日に茨城放送から主要株主変更のお知らせがありました。

朝日新聞社及び日刊スポーツ新聞社の株式全てを買い取ったのは、グロービス経営大学院の学長を務め、ベンチャーキャピタルも運営する堀義人氏。また、茨城県所有の株式のうち10%についても、堀氏が取締役オーナーを務める、水戸市を本拠地とするプロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」の運営会社が買い取りました。今回の株式買収はあわせると45.12%にのぼります。県域民放において、新しい株主によるこれだけ大きな株式取得劇は極めて珍しく、放送業界では大きな話題になりました。堀氏は4位以下の株主の株式の購入にも意欲を示しています。12月13日に開かれた臨時株主総会で堀氏は茨城放送の取締役に就任。翌14日に水戸市の本社でリスナーと堀氏との対話集会が行なわれると聞き、どんな雰囲気なのか参加してきました。

集まったのは日頃からいずれも熱心にラジオを聞いているリスナーの皆さん30人位で、40代~70代の方が多いように感じました。対話集会ではまず、堀氏から株式を取得した経緯と、茨城放送で目指したい理念についての説明、その後、リスナーからの意見や質問、それらに対して最後にまとめて堀氏が返答する、という流れで1時間半行われました。

堀氏はまず、自身が小学校から高校まで水戸で過ごしたこと、その後、2015年に久しぶりに同窓会に参加するために水戸を訪れた際、街中に人影が消え、廃墟になったビルや空き地やシャッター街の光景に愕然としたこと、その衝撃の光景が原点となり、水戸の再生に立ち上がったことが話されました。

堀氏は市長に志願する形で「水戸ど真ん中再生プロジェクト」を創設し座長に就任、わずか4年の間に、自身の経営するグロービス経営大学院の特設キャンパスを開設したり、インバウンドのための海外発信を自身の出身校であるハーバード大学の歴史学者と共に仕掛けたり、プロバスケットボールチームの茨城ロボッツの再生も支援。現在は、水戸市最大の観光名所である偕楽園と常盤神社の隣接地に、千波湖を一望できるガラス張りのカフェを建設中だそうです。そうした動きを進めていく中で、県内のメディアの脆弱性をなんとかしたい、という思いで今回の株式取得に至った、ということが説明されました。

その上で、新たな茨城放送の理念案として、「ラジオを含む動画・テキストメディアを通して、茨城県の内外にスポーツ・音楽・ライフスタイル/学びの情報やニュースを提供し、茨城を元気にし、日本全体に茨城の魅力を伝える!」というミッションと、「ラジオの枠を超えて、ネット・動画・イベントなどを組み合わせた新たな地方発メディアカンパニーの魁モデルを創る!」というビジョンが示されました。

私は、そんな堀氏の滔滔(とうとう)としたプレゼンにやや圧倒されてしまいましたが、リスナーからは、そんな堀氏にものおじすることなく、次々と意見や質問がありました。20人以上が発言したのでその全てを紹介することはできませんが、例えば、パーソナリティが定着しない、若いアナウンサーにもっと教養を身に着けてほしい、購入番組が多すぎるのでもっと生ワイドを増やしてほしい、リスナー参加型コーナーを増やしてほしい、若者番組が多くなっているので大人がもっとしみじみ聞ける文芸関係の内容の番組がほしい等々、極めて具体的な放送内容に関する要望が多く挙げられました。また、台風19号など災害時の対応については、情報が全く入らない市町村もあり市民の中には怒っている人もいる、といった厳しい指摘もなされました。YouTubeなどのネット配信やAIスピーカー対応など、堀氏の新たなデジタル展開戦略に期待したい、という声も複数聞かれました。また、メディア改革を急速に進める宣言をした堀氏に対し、今日集まっているような古くからのラジオリスナーとの距離を感じないか、との問いかけもありました。

これまでラジオ局の運営に携わったことはなく、30年以上水戸を離れていた立場の堀氏からすると、何十年も茨城放送の番組を聞いてきた地元リスナー達は、ある意味、株主以上になかなかに手ごわい存在でもあります。堀氏は、番組内容や編成についてはradikoから得られる視聴データをベースに考えていきたい、と繰り返し、局の運営については茨城ロボッツのスポンサー営業とイベント事業のシナジーを最大化したい、と力説しました。手腕が試されるのはまさにこれから。集まったリスナー達はひとまず、1つ1つの意見を必死にメモをとって聞く堀氏の姿に好感を持ったようです。

堀氏は、ゆくゆくはテレビ局の開設も視野に入れているそうです。今後について、メディアを調査・研究している私としては期待とともに懸念もあります。ここでは懸念について2点ふれておきます。

1つは、地域再生にはスピード感が必要であることは、堀氏がこれまで行なってきた取り組みの実績が示していると思いますが、メディアについては特に、改革を急速に進め過ぎることがもたらす課題についても真摯に向き合って乗り越えていってほしいということです。50年にわたってメディアを支えてきてくれたリスナーを取り残さないようにしながら新たなユーザーを獲得していく経営とはどのようなものなのか示してほしいです。2点目は、堀氏は茨城県や水戸市にとっては、突然現れた“救世主”のような存在かもしれませんが、だからこそ、基幹放送としての地域ジャーナリズムの立ち位置、特に、取締役である堀氏や堀氏自身が手掛ける地域再生事業について、一定の距離感を持って報道するという役割を果たし得るのか、そのための番組編集方針をどのように掲げていくのかを熟考し続けてほしいと思います。これらは、新たなユーザーの獲得と地域密着が喫緊の課題となっている民放ローカル局の将来にとっても共通の課題だと思います。堀氏はMBAを輩出する大学院を運営する、まさに“経営のプロフェッショナル”ですから、このあたりを注視していきたいと思います。

メディア研究部(メディア史)大森淳郎

初任地、富山での思い出です。

ある冬の嵐の日、富山湾岸を雨漏りのする中古のスズキジムニーで飛ばしていました。

何の取材だったか思い出せないのですが、うまく取材が進んでいなかったことだけは確かです。暗い空とうねる波。冬の日本海は、眺めているだけで気持ちが塞ぎますが、仕事もうまくいっていないとなればなおさらです。そんなときでした、付けっぱなしにしていたカーラジオから突然、不思議な女性の声が聞こえてきたのは。

あなたたちは騙されているのです・・・・。

北朝鮮の謀略放送でした。もっと色々なこと(アメリカ帝国主義がどうだとか、日本はその傀儡であるとか)を聴いたはずですが、今でも鮮明に覚えているのは「あなたたちは騙されているのです」という印象的なフレーズだけです。普通なら、笑い飛ばすか、面白い経験を誰に話そうかとニンマリするところですが、そのときはこう思いました。「騙されている?なるほど、そうかもしれないな」。きっと心身ともに疲弊しきっていたのです。

でも、今でもこうは思います。私たちは、北朝鮮の人々(全部ではありません)が騙されていると考えるけど、あちらから見ればその逆なんだろうな。私は北朝鮮の社会がよいものとは思いませんが、価値の体系はいつも相対的なものです。

さて、なぜ、こんな遠い昔の出来事を思い出したかといえば、『放送研究と調査』11.12月号に掲載したシリーズ戦争とラジオ第5回「“慰安”と“指導” ~放送人・奥屋熊郎の闘い~」を書くにあたって、同じようなことを考えたからです。

奥屋熊郎は日本の放送の基礎を築いた1人です。ラジオ体操、野球中継、国民歌謡・・・。奥屋が開拓した放送分野は枚挙に暇がありません。希有な構想力と実行力を兼ね備えた大プロデューサーでした。そしてリルケやベートーベンを愛する芸術肌の人物でした。奥屋は、太平洋戦争の真っ只中の1943年、大阪中央放送局(BK)放送部長の地位を棄てて日本放送協会を去っています。ファナティックな軍国主義に染め上げられたラジオ放送に堪えられなくなったからでした。でも、そんな奥屋ですが、日中戦争から太平洋戦争初期にかけては、BKで戦争の旗振り役を積極的に担っていました。おそらく、日本の社会全体が右に向かって地滑りを起こした1930年代、奥屋自身も、ごく普通の国を愛する1人として社会の地盤もろともに右に転がり落ちたのだと思います、そのことは、奥屋自身には見えない。彼もまた日本という1つの価値体系の住人だからです。でも、だからといって奥屋が免責されるわけではない。彼は社会に大きな影響力をもつメディアの人間でした。大衆に働きかけて、社会の地盤をまるごと右に地滑りさせた1人でもあるのです。

メディアで働く人間も社会の地盤に立っている。でも、ときにはその地盤そのものをメディアが動かす場合もある・・・。そんなことを考えているとき、ふと遠い昔の思い出が蘇ったしだいです。

冬の日本海、なんだか悪く書いてしまいましたが、天気が良ければ海越しに立山連峰を望む絶景です。そして、魚がうまい!

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

11月24日(日)、東京・品川で、災害時に障害者に対してどのように情報を届けていけばいいのかを考えるセミナーが行なわれました。

医療・福祉従事者を対象としたセミナーで、私はコーディネーターを務めたのですが、関係者以外にも広く知ってもらいたいテーマであると感じたため、このブログで内容を紹介しておきたいと思います。

セミナーは、午前は「大規模災害時における現場での取り組み」、午後は「災害時の(障害者に向けた)情報発信フォーラム)」という2部構成で行なわれました。第1部で障害者の医療に携わる専門家が課題を問題提起し、第2部はそれを受ける形で、メディアによる取り組みやアプリなどのツールを活用して解決につなげる方策を議論しました。

第1部では障害者の家族への調査結果等から、災害時における障害者の避難行動や避難所生活における様々な課題が報告されました。報告の中で、最初から避難することをあきらめてしまっている障害者達が少なからずいるという現実に言葉を失いました。私は研究所で災害時の情報伝達を研究テーマの1つにしていますが、自身の勉強不足と認識の甘さを反省させられました。

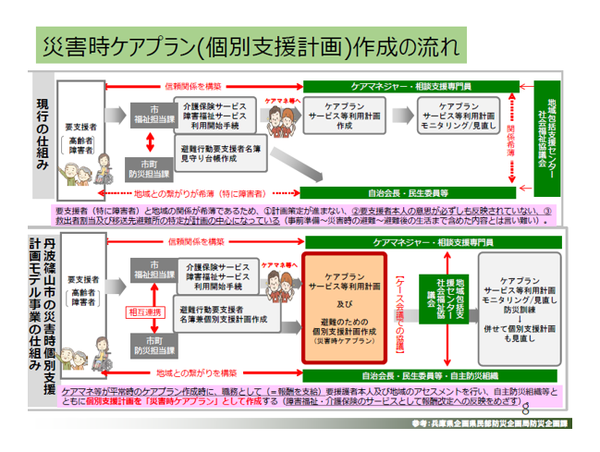

提起された課題の中で私が最も深刻だと感じたのは、避難行動要支援者に対する「個別支援計画」の整備がほとんど進んでいないことでした。東日本大震災後の2013年に災害対策基本法が改正されて、自力で避難することが困難な高齢者や障害者は「避難行動要支援者」と位置づけられ、市町村には名簿の作成が義務付けられました。その名簿に基づいて、実際に対象となる一人一人について、避難のルートや避難場所、避難を支援する地域の人や組織などを取り決めるのが個別支援計画です。名簿の作成については、総務省消防庁の調べによると、既に全国の95%を超える市町村で進んでいるそうですが、個別支援計画となると、全員分を作成している市町村は15%に満たない状態だそうです。

こうした状況では、安否の確認も、適切な避難場所への誘導も、避難してからの支援もままなりません。しかし、障害者は地域とのつながりが薄いケースも少なくなく、また、自らも被災することが想定される中で障害者の支援を引き受けることに負担に感じる人達の気持ちも理解できます。災害ではよく「自助・共助・公助」ということが言われますが、名簿作成という「公助」は整っても、個別支援計画という「共助」の仕組み化は容易ではないと改めて痛感しました。第1部の最後では、障害者自身やその家族が、平時から災害に対する知識を身につけたり、避難訓練に参加したりする「自助」の重要性も強調されました。

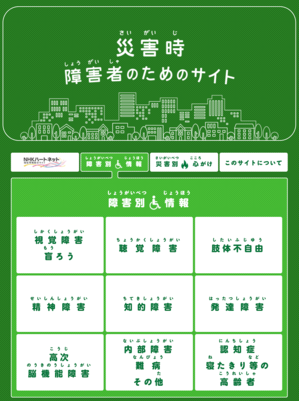

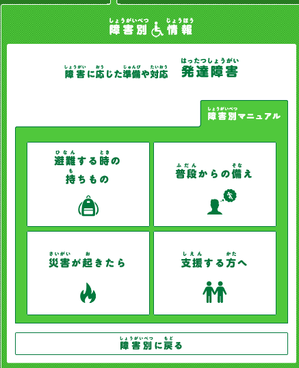

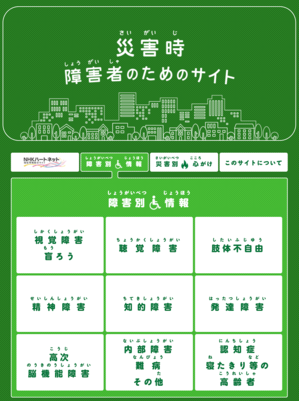

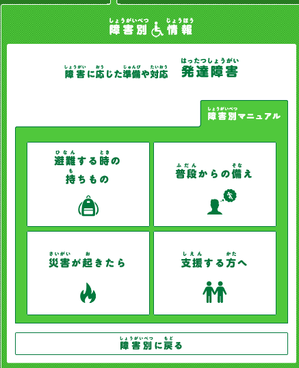

第2部では、まずNHKの福祉ポータル「ハートネット」の取り組みが三宅有子プロデューサーより報告されました。ハートネットは“誰も取り残さない防災”を掲げ、「災害時 障害者のためのサイト」を作っています。障害別情報を9つのカテゴリーに分け、災害が起きた時にはどのようなことに注意すればいいかなど、障害者自身による「自助」のための行動指南がまとめられています。

https://www6.nhk.or.jp/heart-net/special/saigai/index.html

この内容は「通常モード」で、災害時は「発災モード」に切り替えるそうです。しかし三宅プロデューサーからは、発災モードへの切り替え判断はなかなか難しいという実情が明かされました。その理由として、組織をあげた報道ニュース取材と違って、まずは福祉番組担当ディレクターだけで障害者の被災状況を聞き取る体制になっているため、障害者団体や現地の社会福祉協議会、障害者施設への電話による人海戦術でどこまで情報収集出来るのか、限界があること等があげられました。

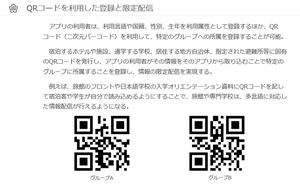

次に、前総務省近畿総合通信局長の大橋秀行さんから、東日本大震災以降ライフワークとして手がけている災害情報伝達について、スマートフォンの応用の紹介がありました。このアプリは今年、訪日外国人向けに実証実験を行なったそうです。利用者が事前に自身の情報を登録しておけば、必要な情報が理解しやすい内容に変換されて届けられます。また位置情報をもとにした安否確認もできるということでした。

ただ、こうしたアプリは平時と非常時を“地続き”で考える発想でないとうまく機能しないこと、そのためには誰が運営主体となるのか、そして、その運営主体は障害者の個人情報や、登録情報を扱うことを引き受ける覚悟があるのか、などの問題提起がなされました。

それぞれの報告を受け、国立障害者リハビリテーションセンター病院長で発達障害情報・支援センター長の西牧謙吾さんからコメントをもらい、会場とのやりとりも行ないました。

NHKのハートネットの取り組みに対しては西牧さんから、NHKと当事者団体・医療現場との連携を組織的に深めていくことはできないか、具体的には、発災時に収集した団体や医療現場の情報をNHKと共有する枠組みを考えていくといったことが提案されました。会場からは、災害報道において高齢者の取材は多いのに障害者の取材が少ないのはおかしい、当たり前のこととして障害者の被災も取り上げてほしい、といった厳しい意見もありました。

また、災害情報伝達アプリについては、都内で大規模障害者施設を運営する人から、通所者の安否確認に是非活用してみたい、という声があがりました。それを受けて西牧さんから、現在兵庫県丹波篠山市で取り組まれている事例が紹介されました。

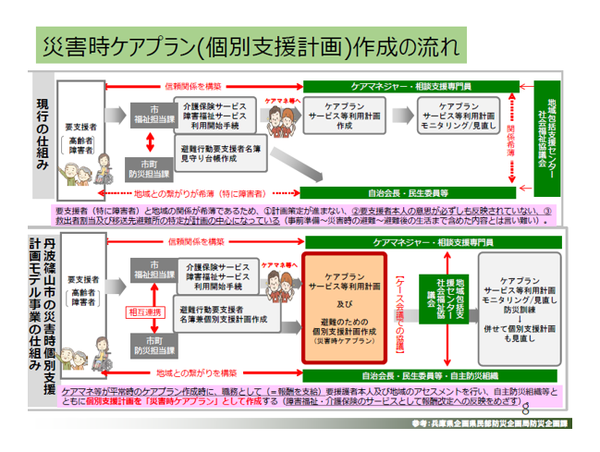

丹波篠山市では、先に述べたような、自治体が災害時を想定して名簿を作成し、それに基づいて個別支援計画を作成するという方法ではなく(図の上部の「現行の仕組み」)、一人一人の障害者を日常に生活支援するための計画(ケアプラン)を作成する際に、災害時の個別支援計画を組み込んでしまうという方法(図の下部)をとっているそうです。こうした動きはいま少しずつ自治体に広がっているそうで、このような流れができれば、日頃から関わっている施設が、障害者やその家族にアプリを配布し、平時から活用してもらえる枠組みが作れるのではないか、との提案が行なわれました。

災害が日常化する日本で、「共助」の枠組みをいかに重層的に作っていけるか。今回のセミナーは障害者が対象でしたが、“誰も取り残さない防災”、すなわち、“誰も取り残さない社会”を目指していくという意味では、普遍的な内容を議論しているとコーディネーターを務めていて感じました。会場で提起された課題や提案については、単なる掛け声に終わらないよう、引き続き注視していきたいと思います。

なお、NHKでは12月8日(金)まで「体感・首都直下地震ウイーク」と題して、防災減災の必要性を「自分ごと」としてとらえてもらえるよう様々な番組や企画を行なっています。是非“体感”してください。

https://www.nhk.or.jp/taikan/