メディア研究部(メディア動向)福長秀彦

3月の「文研フォーラム2020」では「SNS時代の誤情報・虚偽情報とメディア~“フェイク”にどう向き合うのか~」というシンポジウムを行います。誤情報・虚偽情報の拡散について研究している私もパネリストの一人として参加することになりました。

うわさや流言、デマ、都市伝説…。世の中に事実の裏づけがない情報が溢れているのは、今も昔も変わりません。私はNHK報道のOBで1975~91年にかけて記者をしていましたが、当時も取材で聞き込んだ情報には、怪しげな“ガセネタ”の類がかなり交じっていました。その中から事実の裏づけがとれたものだけを拾い出しては記事を書いていました。“ガセネタ”の類はゴミ情報として捨てていました。巷でうわさになっている誤情報や虚偽情報を打ち消す記事を書いた記憶はありません。

でも、今やそんなことで済むような時代ではなくなったようです。インターネットやSNSの普及によって、誤情報・虚偽情報はかってないほど広範囲に、そして瞬く間に伝播するようになりました。私の現役時代は、誤情報・虚偽情報がどれほど世の中に広まり、社会にどんな影響を及ぼしているのか、簡単にうかがい知ることはできませんでした。しかし、今ではTwitterのリツイートなどによって、それらが社会に拡散し、人びとが反応する様子がリアルタイムで可視化されます。

誤情報・虚偽情報に注意を呼びかけるテレビニュース

(大阪府北部の地震)

(注)2018年6月18日NHK総合テレビの放送画面

誤情報・虚偽情報の中には、社会に悪影響を及ぼすおそれがあるものが多くあります。ジャーナリズム=報道機関には一定の取材力、速報力、情報伝達力がありますから、有害な誤情報・虚偽情報を迅速に、リアルタイムで打ち消して、それらに惑わされないよう伝える役割があると考えます。メディア報道の真価が問われるところだと思います。

もちろん、誤情報・虚偽情報との闘いは容易ではないでしょう。客観的な事実よりも信じたい情報を信じる「ポスト・トゥル―ス」の風潮、“マスゴミ”の言葉に象徴されるメディア不信、AIによってますます巧妙化するおそれがある偽動画…。メディアはこれらとどう向き合い、どうしたら一人でも多くの人びとに正確な事実を伝えることができるのか、内外のジャーナリストやメディア研究者の皆さんとシンポジウムで掘り下げます。

↓ 文研フォーラムの詳細はこちらから

計画管理部(計画)吉田 準

NHK放送文化研究所(文研)が年に一度、総力を結集してお届けする「NHK文研フォーラム2020」を、3月4日(水)・5日(木)・6日(金)の3日間、東京・紀尾井町の千代田放送会館にて開催します。今年は、シンポジウムやワークショップ、研究発表など7プログラムを集中して行います。

今回のテーマは「メディアの真価とは?」。世界的にメディアへの信頼が揺らいでいる中、一人ひとりの心に届き、心を動かす情報をどのように届ければいいのか。求められるメディアの真価について、国内や海外から各界の専門家を招き、文研の研究員とともに考えます。具体的なプログラムはこちら。

激変するメディア界の動向に関心のある方には、欧米のメディア関係者が参加する「SNS時代の誤情報・虚偽情報とメディア」、「情報が氾濫する中での『信頼とつながり』」や、ここ数年の放送政策がテーマの「これからの“放送”はどこに向かうのか?」がおすすめ。世論調査による最新データで日本人の姿に迫るのは「何見てる?令和の子どもたち」と「仕事も家庭も楽しめない日本人!?」。このほかワークショップ「NHKアーカイブスに公共メディアの価値を探る」、「市民が描く『戦争体験画』の多様性と可能性」など、盛りだくさんなプログラムでみなさまのご来場をお待ちしています。

参加申し込みの受付は、2月3日(月)正午から文研ホームページで開始します。

お申し込みは先着順で、定員に達したプログラムから受付を終了しますので、ぜひ早めにお申し込みください!

NHK放送文化研究所の研究員一同、みなさまのお越しをお待ちしております。

会場案内:千代田放送会館(東京都千代田区紀尾井町1-1)

地下鉄赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線)D出口から徒歩約10分

地下鉄永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線)各出口から徒歩2~8分

地下鉄麹町駅(有楽町線)1番出口から徒歩6分

来場者向けの駐車場はございません

メディア研究部(メディア動向)越智慎司

最近、テレビのリモコンに注目するようになりました。放送と通信の融合が進む中で、今のテレビにはNetflixやYouTube、AbemaTVといった動画配信サービスも視聴できるものがあります。そのリモコンには動画配信への専用ボタンがついて、一発で切り替えができます。一方で放送は、従来の数字のチャンネルを選ぶやり方です。専用ボタンは見た目にも訴求力があり、放送はいつまでもチャンネルのままでいいのだろうか、などと考えます。

ケーブルテレビ大手のJ :COMが2019年12月、「J :COM LINK」という新しいSTB(セットトップボックス)の提供を始めました。この機器は、地上波・BS・CSの100チャンネル超の放送に加え、動画配信も楽しむことができます。動画配信アプリは、あらかじめインストールされたもののほか、ダウンロードしてカスタマイズもできます。ケーブルテレビは多チャンネルが特徴の1つですが、さらに“多チャンネル化”することに、どのように対応したのか気になりました。J :COMに取材したところ、視聴履歴などをもとにした「おすすめ」機能を充実したほか、リモコンに音声で伝えて検索する機能では、放送と動画配信の横断検索ができるようにしたということです。

検索結果のイメージ画面(J :COM提供)

この画面では、大まかなカテゴリーに分かれているものの、おすすめや検索結果が一覧として表示されています。ユーザーにとっては、放送の番組か動画配信のコンテンツかを、あまり意識せず選べる形になっています。「J :COM LINK」のシステムは、Googleのテレビプラットフォーム「Android TV」と、J :COMが独自に開発した横断検索や一覧表示のシステムを組み合わせているそうです。

こうした機器が普及していくと、番組やコンテンツ選びに「チャンネル」という概念がなくなっていく可能性も考えられます。J :COMの担当者にこの点について尋ねたところ、担当者は「J :COMの利用者は年配の方が多いですが、その人たちは今まで通りチャンネルの切り替えで選ぶかもしれません。一方、若い人たちは検索に慣れています。どちらにも快適に使えるプラットフォームを提供したいと思っています」と話しました。STBの機能は、今後も幅広い年代から意見をもらい、アップデートしたいということです。

放送と通信の融合がさらに進んでいく過程が、機器に具体的にどのような形で反映され、ユーザーは「見たいもの」をどのようにして選ぶのか。それも、今後のメディアの動向で注目する重要な点だと思います。

国内のメディアの動きは、こちらから

世論調査部(視聴者調査)山本佳則

朝7時を過ぎると「早くご飯食べないと間に合わないよー」と妻の声が。

我が家の保育園児は、眠い目をこすりながら、パンを口に頬張り、保育園に出かける支度に追われ、妻と私も出勤の準備で家族全員がバタバタ。

厚生労働省が公表している「保育所等関連状況取りまとめ」によると、保育所等を利用する児童の数、いわゆる保育園児は261万人(平成30年)で、5年前(222万人)と比べておよそ40万人も増加しました。(一方で、文部科学省が公表した「文部科学統計要覧」によると、幼稚園児は121万人(平成30年)で5年前(156万人)と比べておよそ35万人減少しています。)

増え続ける保育園児・・かく言う我が家でも、朝ゆっくり子どもがテレビを見る時間もないなぁと思ったことから「うちの子どもだけなのだろうか、ほかのお子さんはどうなんだろう?」という問題意識が芽生えました。

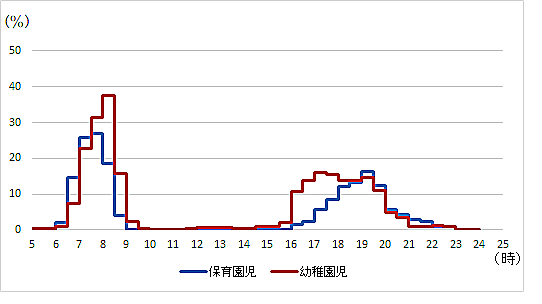

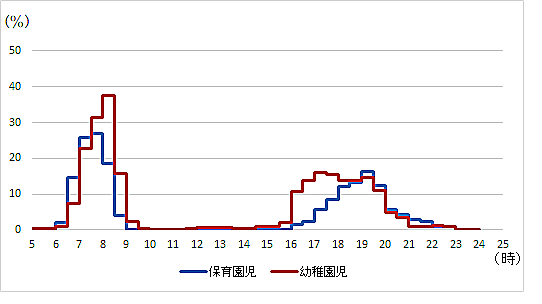

昨年6月に行った「幼児視聴率調査」によると、保育園児が平日、家を出る時間のピークは午前7時ごろ~8時ごろ、幼稚園児は8時半ごろ~9時半ごろでした。また、帰宅時間は幼稚園児のおよそ8割が午後3時台に帰宅しているのに対し、保育園児は午後5時ごろから7時半ごろまで段階的に帰宅していることがわかりました。つまり、保育園児は幼稚園児に比べて外出時間が早く、帰宅時間が遅いのです。

次にリアルタイムのテレビ視聴について、保育園児と幼稚園児の視聴傾向を、平日30分ごとの視聴率で比較してみました。

図1:保育園児と幼稚園児 テレビ総計の30分ごとの視聴率(平日)

朝の視聴の山について、保育園児が午前7時台、幼稚園児が8時~8時30分と違いがみられます。夕方は保育園児が午後6時~7時台、幼稚園児が4時~7時台と、幼稚園児は保育園児に比べて夕方の早い時間から始まり、夜間まで継続して視聴されていました。

次に保育園児と幼稚園児それぞれによく視聴されている番組で違いがあるかみてみました。

表1:保育園児と幼稚園児 NHK・民放全体でよく見られている番組(放送時間10分以上)

上の表は、保育園児と幼稚園児で、視聴率が高い20番組をまとめたものです。

青く色塗りした番組が「土日朝」、赤く色塗りした番組が「平日夕方」に放送しているものですが、これをみると保育園児は「土日朝」の番組を、幼稚園児は「平日夕方」の番組を多く視聴していることがわかりました。また、視聴率の値を比べると、幼稚園児が保育園児よりも各番組の視聴率が高くなっています。

うちの子も保育園児、平日の夕方は帰宅が遅く、土日の朝に「アニメ おさるのジョージ」を見てるよなぁ。なるほど、今回の分析結果に納得してしまいました。

このほか、詳しくは『放送研究と調査』12月号でも報告していますので、そちらもどうぞご覧ください。