メディア研究部(放送用語・表現) 塩田雄大

NHKでは、いろいろな職種の人が働いています。その中には、具体的にどんな仕事をしているのか、なかなかイメージしにくいものもあります。放送文化研究所の仕事も、もしかするとそうかもしれません。

このたび、「NHKのさまざまな仕事や内容を、ネット動画で紹介する」という連続企画の第一弾で、放送文化研究所の放送用語班が取り上げられました。

「紹介する」と言っても、働いている本人が出演するのではなく、その仕事ぶりを、プロの演じ手が(かなり)デフォルメして伝えるという形式になっています。

動画の制作担当者と面談を重ねて、放送用語班の仕事と研究員の行動特性を伝え、全体の構成が作られていきました。

演じていただいたのは、なんと! 超ビッグネーム、友近さんです。

友近さんに、放送用語班の研究員が「憑依」したという仮構でできあがったのが、今回の動画です。

気になることば

放送のことばが気になるのは、放送用語班の研究員として当たり前のことです。加えて、各研究員は、放送のことばだけを気にしているわけではないんです。というか、放送以外のことばも、気になっちゃうんです。

たとえば、「素爪」ということばがあります。これは、「マニキュアを塗っていない爪」という意味(だそう)です。

では、このことば、「すつめ」と言うのか、「すづめ」と言うのか? 「すづめ」だったら、「すずめ」と同じ発音になってしまうのではないか? 「すずめ」って言えば「半分、青い。」の楡野鈴愛は確かに「素爪」っぽい雰囲気だったな、あれ、「雰囲気」って「ふいんき」だっけ「ふんいき」だっけ、ところで「かに爪コロッケ」は「かにつめ」なのか「かにづめ」なのか、「汚部屋」は「おへや」か「おべや」か、で「猫砂」の発音はいったいどうなるんだ、ちなみに「酢イカ」は「SUICA」と同じアクセントでいいのかい、と、もうやめておきますがこんなふうにとめどなく思いがあふれていっちゃうのが、放送用語班の研究員なんです。これ、ぼくだけじゃないんですよ、ほんとに。

研究員はみんなずっとこんな感じですから、テレビを普通に見ていても、気になるところが自然と耳に残ってくるんです。

世論調査部(視聴者調査) 行木麻衣

先日、我が家の息子(3歳)をスマホで撮影していたら、カメラに向かって「○○チャンネルまた見てね!」と、YouTube(ユーチューブ)に出ているお子さんのまねを始めました。(「○○チャンネル」とは、子どもの名前やニックネームをつけたチャンネルでおもちゃレビューなどを行っている動画です)。インターネット動画が大好きな息子ですが、とうとうYouTubeごっこを始めたのかと驚きました。

近年、小学生の将来なりたい職業でYouTuber(ユーチューバー)と答える子もいると聞きます。小学生にもインターネット動画利用が広まってきていますが、幼児はインターネット動画をどのくらい見ているのでしょうか。

文研では、毎年6月に2~6歳の未就学児(東京30km圏)を対象として「幼児視聴率調査」を実施し、テレビの視聴状況、録画番組・DVDの利用状況などを聞いています。

きょうは、今年6月4日(月)~10日(日)の1週間に実施した「幼児視聴率調査」から、幼児のインターネット動画利用と保護者の意識を紹介します。

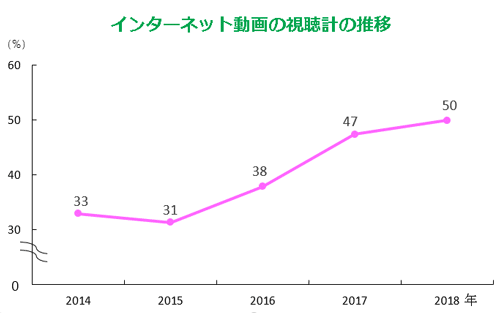

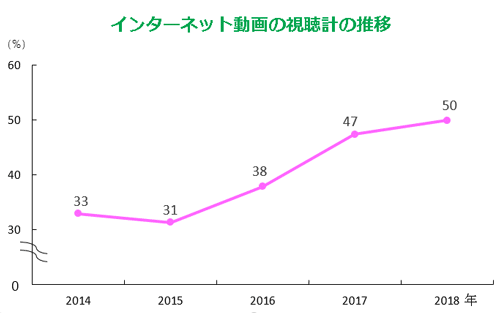

「幼児視聴率調査」の付帯質問で、幼児の休日を除くふだんの日1日にインターネット動画をどのくらい再生しているのかを尋ねています。「15分未満」から「2時間以上」まで「見る」と答えた人すべてを足し上げると(視聴計)、インターネット動画を見る幼児は、今年は50%で、2015年以降、増加傾向が続いています。男女別・年齢別でみても、今年はそれぞれ50%前後と性別や年齢による差はみられませんでした。

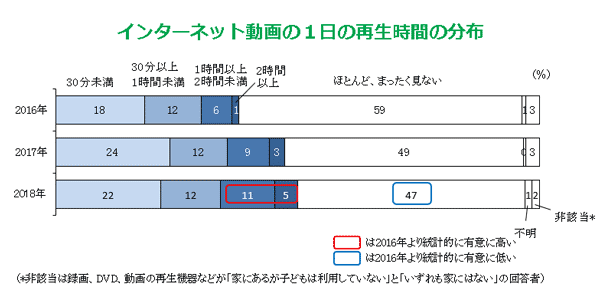

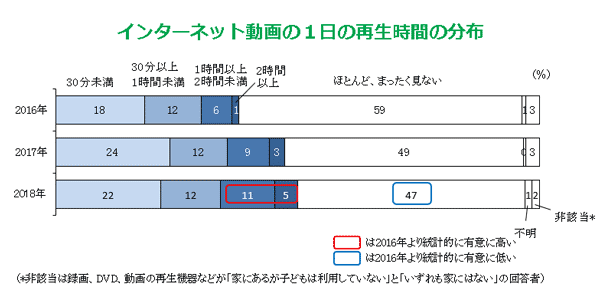

また、インターネット動画の再生時間量をみると、インターネット動画を見ている幼児の中では「30分未満」が最も多く、続いて「30分以上1時間未満」でした。2016年と比べて1時間を超える長時間利用者が増加し「ほとんど、まったく見ない」が減少しました。

インターネット動画の再生時間は「30分未満」が多いものの、1時間以上の長時間利用者が増加しているという現状を受けて、一児の母として、子どもがインターネット動画を見ることに対して保護者の方々はどのように感じているのか気になってきました。

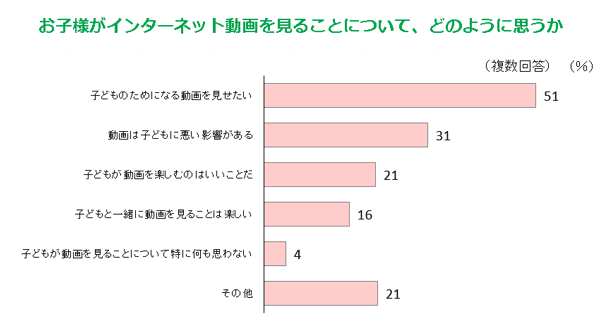

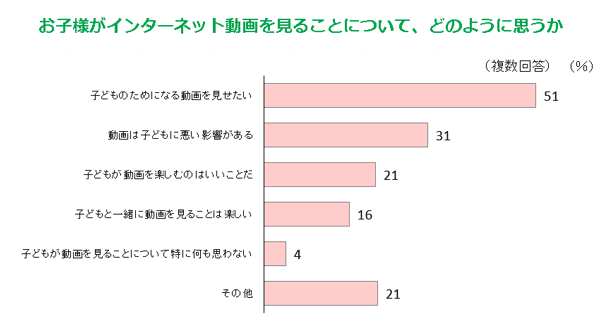

こちらは、付帯質問で「お子様がインターネット動画を見ることについて、どのように思うか」を尋ねた結果です。

「子どものためになる動画を見せたい」が51%と最も多く、約半数の保護者が「子どものためになる動画」を期待していることが分かります。一方で、約3割の保護者が「動画は子どもに悪い影響がある」と感じています。「その他」を選択した方には具体的に記入してもらいましたが、その中には「時間を決めている」「長時間でなければよい」といった時間制限をしている、「移動中など、仕方なく」といった本当は使いたくないけれど仕方なく使っているなどの回答がみられました。

約半数の幼児がインターネット動画を利用している中で、インターネット動画に対して不安に思う面がある一方、ためになる動画を見せたいという保護者の気持ちや、時間を制限するなどしてインターネット動画と上手に付き合っている保護者の姿が見えました。

今回、上の5つの選択肢に入らなかった「その他」は21%で、想定よりもさまざまな意見があがりました。保護者の方々が「お子様がインターネット動画を見ること」について日ごろから幅広い視点で考えていることの表れだと感じます。今後も幼児とインターネット動画の関係について、保護者の意識がより的確につかめるような調査設計を検討していきたいと思います。

幼児にテレビはどのくらいの時間見られているのか、録画番組やDVD利用の状況…など、今年の詳細な結果は『放送研究と調査』10月号で報告していますので、お読みいただければ幸いです。

メディア研究部(メディア動向) 入江さやか

2017年7月の「九州北部豪雨」では、7月5日から6日にかけて、台風と梅雨前線の影響による猛烈な雨が福岡県と大分県の中山間地に降りました。中小河川が氾濫、流域の集落が浸水や土砂災害に見舞われ、死者・行方不明者は42人にのぼりました。

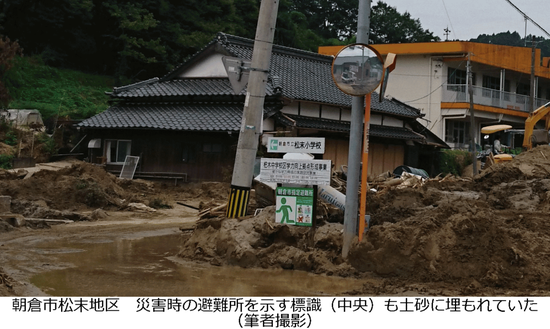

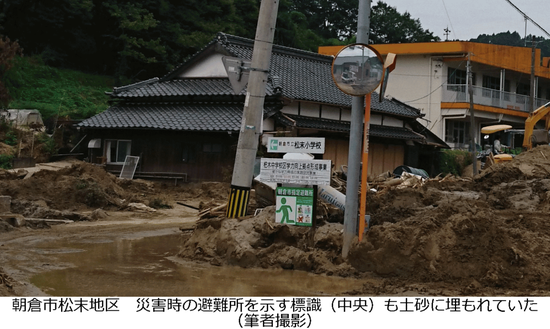

災害後、私も被災地に入りました。泥に覆われた坂道を30分ほど歩いてたどり着いた福岡県朝倉市の集落は、両側を急峻な山の斜面に挟まれ、川沿いのわずかな平地に建つ住宅や商店は土砂に埋もれていました。発災当時、外は滝のような雨、目の前の川には大量の流木や土石流、背後の山からは土砂が家の中になだれ込む・・・そんな状況が目に浮かびました。「この地域の人たちはどうやって身を守ったのだろうか?」「警報や避難情報は有効だったのだろうか?」当時の状況を明らかにするため、NHK放送文化研究所は、被災した福岡県朝倉市・東峰村、大分県日田市の20歳以上の男女2,000人を対象に世論調査を実施しました。

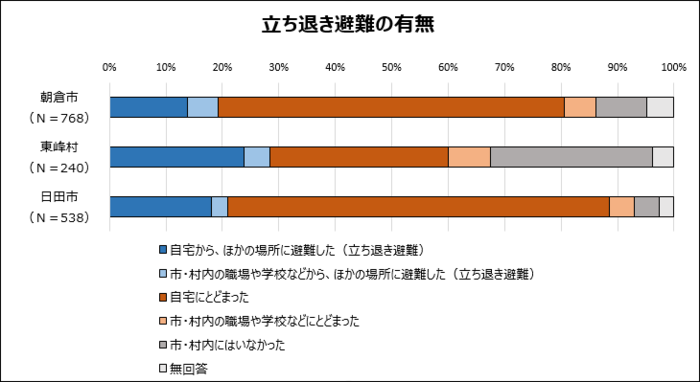

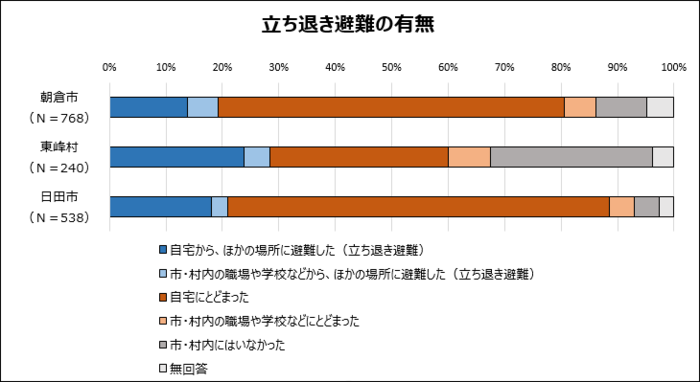

■「立ち退き避難」は20~29% 川のようになった道路を通って

自宅などから避難場所などに移動する「立ち退き避難」をした人は、朝倉市で20%、東峰村で29%、日田市で21%でした。「立ち退き避難」をした動機は「雨の降り方が激しかった」「周りの道路が川のようになっていた」「近くの川の水位が上がってきた」などの異常な現象でした。土砂災害警戒情報や避難勧告・避難指示などの「情報」だけで動いた人はほとんどいませんでした。

さらに、移動する途上の状況を聞いたところ、半数以上の人が「道路が川のようになっていた」と回答。浸水していない安全な状況下で移動した人は2割程度でした。

気象状況が急激に悪化した九州北部豪雨では、災害が発生するまでの「リードタイム(先行時間)」がほとんどありませんでした。今回の調査では、避難勧告や避難指示が出たときには、すでに浸水などの被害が起きていたこともわかり、「防災情報の限界」を痛感しました。

■速報は「テレビ」から「メール」にシフト

従来の被災地の調査では、防災気象情報や避難情報を知ったメディアとして「NHKテレビ」がトップにあげられてきました(手前味噌になりますが・・・)。しかし今回の調査では「行政からのメール(※)」が「NHKテレビ」にほぼ並び、場合によっては「行政からのメール」の方が多いケースもありました。今後はメールや防災情報アプリでこうした緊急情報を得る人の方が増えていくのは間違いありません。

ネットによる防災情報の伝達が今後一層拡大・充実していく中で、「テレビ・ラジオ」の役割が問われています。

※緊急速報メール(エリアメール)や自治体の防災情報メール

■激甚化する災害 テレビ・ラジオだからできることは?

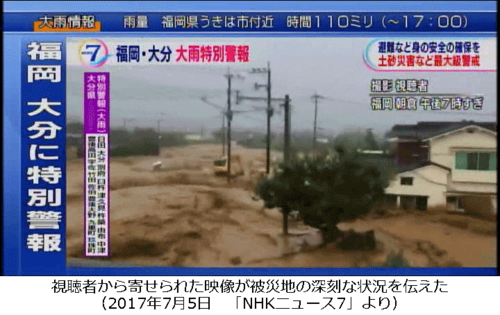

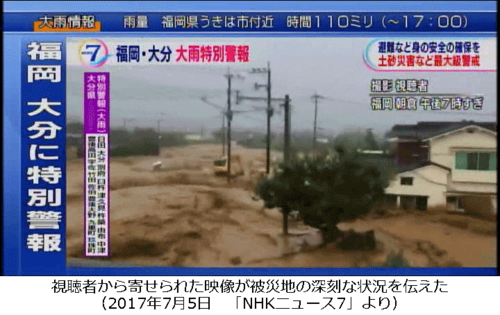

今回の調査では、防災情報や災害報道に関する意見も自由に書いてもらいました。これからの防災報道のあり方を考えていく上で、被災地の方々の生の声は「宝」です。「雨雲のレーダー画像をもっと見せて」「通行可能な道路の情報を伝えて」「停電中や自動車を運転しているときにはラジオだけが情報源。ラジオで避難情報の対象地区名などをきめ細かく繰り返し伝えて」といった具体的な要望も多く寄せられました。また、学校関係者と思われる方から「視聴者が投稿した映像がテレビで流れ、地元の校区内の状況がわかった。現場の映像を見られたことで、学校としても早期に動くことができた」という報告もありました。

平成最悪の水害となった西日本豪雨、台風20号・21号・24号、大阪府北部地震と北海道胆振東部地震・・・。今年の6月以降、各地で災害が相次ぎました。まもなく終わる「平成」という時代は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、西日本豪雨などに代表される「災害の時代」として記憶されるのかもしれません。災害が激甚化していく中で、「テレビ・ラジオだからできる防災・減災報道」をさらに進化させるときに来ているのではないでしょうか。

今回ご紹介した世論調査の内容は11月1日発行予定の『放送研究と調査』11月号に掲載されます。あわせて『放送研究と調査』10月号掲載の「西日本豪雨(平成30年7月豪雨)をテレビはどう伝えたか」もご覧ください。

メディア研究部(海外メディア研究) 大墻 敦

今回、『放送研究と調査』10月号に掲載した論考を書くにあたり、自宅のパソコンから、アメリカのワシントンDCやアリゾナ州フェニックスにいる「ATSC3.0」(次世代地上放送規格)の導入に取組む関係者たちのパソコンにスカイプでつなぎインタビューをしました。「自前の伝送路を持たないと、インターネットに負ける」「インターネットと同等の機能をもつ伝送路で勝負!」など、オフィスでの勤務を始めたばかりの彼らの威勢の良い英語が、深夜の私の部屋に響きました。

日本では2011年7月にアナログ放送が停波し、まだ7年。なのに「もう次世代?」と思われる方も多いかと思います。放送局で長年にわたり働いてきた私でも、そう思います。そもそも、アナログからデジタルへ転換する理由も、当時、よくわかりませんでした。私は番組制作が専門で、技術的なことには疎い人間です。

そんな私がこの論考に取り組むことになったきっかけは、昨年12月に行ったAPTS(America’s Public Television Stations、アメリカ公共テレビ連盟)のロナ・トンプソン副社長へのインタビューでした。彼女が「ATSC3.0の導入により公共放送はNetflixなどのOTT企業、YouTube、Amazon、Facebookなどに押され気味の状況を挽回するチャンスだ」と熱弁をふるうのに驚きました。正直、「ATSC3.0って何?」という気持ちでした。しかし、調べていくとアメリカでも地方のテレビ関係者たちの危機感は強く「このまま座してインターネットに敗北するのか」「リスクはあるけれども、うって出るべきか」と悩みが深い現状を知りました。

今回の論考のタイトルは「次世代放送規格「ATSC3.0」にアメリカ公共放送局はどう取り組んでいるのか?~地方都市における新たなテレビ・エコシステムの構築へ~」と、ちょっと長くて難しそうです。でも、私としては、テレビの将来を考えるうえでは欠かせない視点の提供ができたのではないかと考えています。関係者たちが全員口をそろえて言ったのは「成功するかどうかは分からないけど、前進するしか道はない」という主旨の言葉でした。是非、読んで下さい。

今回の論考のタイトルは「次世代放送規格「ATSC3.0」にアメリカ公共放送局はどう取り組んでいるのか?~地方都市における新たなテレビ・エコシステムの構築へ~」と、ちょっと長くて難しそうです。でも、私としては、テレビの将来を考えるうえでは欠かせない視点の提供ができたのではないかと考えています。関係者たちが全員口をそろえて言ったのは「成功するかどうかは分からないけど、前進するしか道はない」という主旨の言葉でした。是非、読んで下さい。

メディア研究部 鳥谷部寛巳

つい2年ほど前まで「アーカイブ研究」なるものをよく知らなかった自分が、こうしたイベントの開催を担うことになるとは思ってもみませんでした。「NHK番組アーカイブス学術利用トライアイル 研究発表会2018」のことです。その模様を『放送研究と調査』10月号掲載の「アーカイブ研究の現在」で報告しました。

NHKは2010年から、NHKアーカイブスに保管されている放送番組を学術利用の閲覧に供する事業(詳しくは公式ウェブサイト参照)を行っています。そこから生まれた成果論文は61本、研究発表(学会等にて)は65件にのぼります(今年3月末時点)。

事業の担当チームは去年末、アーカイブ研究の一層の発展につなげることを趣旨とした研究発表会を開くことを決めました。開催は半年余り後(今年7月)。成果論文の中から5つほどを選考し、利用番組の一部上映を盛り込むなどアーカイブ研究ならではの発表会にしようということになりました。突然ですが、そのときの私の心のつぶやきを以下に。

……こういう立ち上げって、誰かがプロデューサー役を担って少々強引に事を進めていかないと、“絵に描いた餅”で終わりかねないんだよな~。それだけにとっても大事な役割。結構大変な役割。個人的にはなるべく、いや何とか避けたいところ。ま、自分はこの事業に関わってまだ1年半と最短だから、免れるかな……

しかしながら結局、立場上&成り行き上(詳細略)、ほとんど買って出るかのごとく私がプロデューサー役を務めることになりました。組織に身を置いて30年。多少は物分かりがよくなっているのです(発表者はじめ関係者の皆さん、実はそんな経緯で申し訳ありません)。

私は番組制作畑の出身ですが、アーカイブ研究についてはほぼ素人。担当チームの先輩たちや審査委員の先生方の意見・指導を仰ぎ、開催の段取りとプログラム内容を少しずつ固めていきました。まさに手探りの“トライアル”だったように思います。

その中でも特に苦心し、印象に残っているのは、発表会のラインナップをバラエティーに富んだものにしようと試みた、「研究分類」です。これは自分のアーカイブ研究への理解を深める意味でもかなり勉強になりました。どんな分類なのかは、冒頭で紹介した報告の中で共同執筆者の宮田章が解説しています。「のっぺらぼうの顔にいくらか目鼻がつく」(=「茫洋としていたアーカイブ研究が分節できる」)ことにつながった、「これまでになかった研究分類」。もともと発表会用の便宜的なものではありましたが、それこそ意味ある“トライアル”になったように思います。今回発表された研究5件の内容(要旨)とともに、ぜひご一読ください。

ちなみに、発表会が終了したあとに、発表者・審査委員・来場者が自由に参加できる懇親会を行いました。発表者の皆さんが喜んでくださっている様子、アーカイブ研究に関心のある人たちがつながっていく様子を拝見し、「開催してよかったな」としみじみうれしくなりました。あんなことを思っていたくせに。現金なものです。

ちなみに、発表会が終了したあとに、発表者・審査委員・来場者が自由に参加できる懇親会を行いました。発表者の皆さんが喜んでくださっている様子、アーカイブ研究に関心のある人たちがつながっていく様子を拝見し、「開催してよかったな」としみじみうれしくなりました。あんなことを思っていたくせに。現金なものです。