メディア研究部(メディア動向)山口 勝

今年は台風19号をはじめ大規模災害が相次いでいます。

被害にあわれた方にお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方のご冥福をお祈りします。

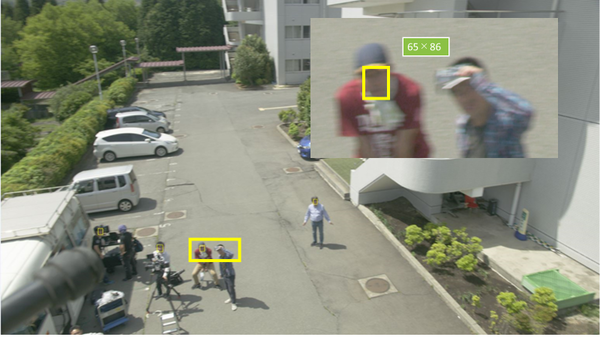

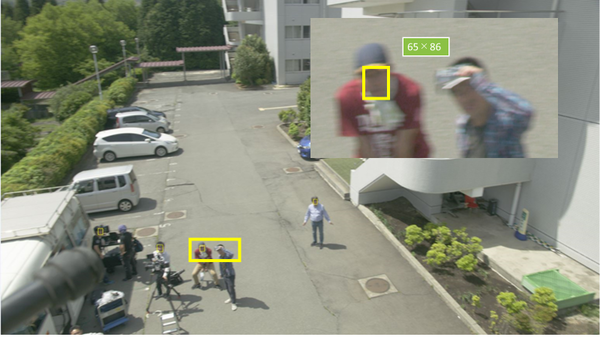

筆者は「8K×AI 新たな防災報道に向けて」を「放送研究と調査」2019年9月号に書きました。2017年のブログ「8Kスーパーハイビジョンの防災活用の可能性」でも示したように、高精細な8K空撮とAI画像解析を組み合わせることで、人や災害現場を検出し、一人でも多くの人を救うことができないかと考えたからです。

小文では、こういった大規模災害時の空撮映像の中から、要救助者をAIで見つける検証実験をおこないました。対象にしたのは2Kの16倍高精細な、8K空撮映像です。熊本地震の被災地の8K空撮映像を、台風19号の際にも救助にあたった「東京消防庁航空隊」の皆さんに見ていただいたところ、「地上の人の手が見える。電線も見える。肉眼やヘリコプターのモニターでは見えないものばかりだ。」「助けられなかった人を8K映像によって助けることができる。」と評価していただいたからです。

サイエンスZERO(2017年4月16日放送)より

さらに、映像を指令本部に送って大きなモニターで複数の人でみれば、どこに要救助者がいて、地上からの救助をどのように行えばいいのかもわかり、より多くの人を救えるというのです。しかし、ここに2つの壁がありました。「伝送限界」と「目視限界」です。8Kは高精細であるがゆえにデータ量が大きく、次世代移動通信5G(20Gbps)でもそのままでは伝送できません。また、ヘリコプターに搭載できる小型モニターでは、小さな被写体(人)は、見えない可能性があります。そこで、AI画像解析でごく小さく映った人の顔(10×10ピクセル)を検出できないかとNHK放送技術研究所に協力してもらい、「8K映像からAIでどこまで小さな被写体を検出できるのか」検証しました。

初めて、8KからAIが人(顔)を検出した画像

また、広域災害では、報道や支援の偏在が起きる可能性があります。今回の台風でも、一週間たっても、まだ被害状況の全貌がつかめませんでした。まだ見落とされている被災者、被災地があるかもしれません。被害状況を把握するために衛星画像、航空写真、ヘリ空撮映像、ドローン映像など、さまざまなスケールの映像や画像が利用されています。これらの映像や画像をどう共有し、災害対応や報道に活用するのかは、防災機関や自治体、報道機関に共通する課題です。

名古屋の民放4社は、2019年6月、南海トラフ地震に備えて、愛知、三重の沿岸を4地域に分けて、ヘリ取材を行い、中継映像を系列も超えて共有する「名古屋モデル」という取り組みをはじめました。普段は競争関係にある各社が、「一社一機ではできることは限られる。一人でも多くの人を救うために放送局と系列を超えて映像を共有する決断」をしました。実は、台風19号が日本列島に上陸した10月12日に、「名古屋モデル」の初めての合同訓練が予定されていました。

小文では、防災関係機関やメディアなどで、災害時の空撮映像を共有したり、活用法を開発したりする取り組み「4K8K空撮防災コンソーシアム」の提案も行いました。4K・8K×AI×5Gをめぐる社会の取り組みも加速しています。「新たな防災・報道」を考える一助になれば幸いです。

メディア研究部(メディア動向)大髙 崇

あなたは、ご自分の顔や姿形が、気づかぬうちにテレビやインターネットに出ていたとしたら、どの程度の抵抗感がありますか?

また、テレビでは、人の顔を「マスキング」で隠すことがしばしばありますが、「マスキングが多過ぎると感じる」派ですか? それとも「ちょうどよい」派?

これすなわち肖像権の問題。

肖像権とは、勝手に撮影されたり公開されたりしない権利ですが、国内では明文化された法律がなく、過去の裁判例によって認められている権利です。

最高裁の判決は、肖像権の侵害にあたるか否かは6つの要素を「総合考慮」して判断するもの、と示しています。

写真や映像を使う側は、自らの人権意識を頼りに、すべての写真や映像について、その都度「総合考慮」しないといけません。ついつい、マスキングや「使わない」という選択肢に陥りやすい土壌がここにあります。

この問題に対して、民間での動きが始まりました。9月26日、デジタルアーカイブ学会の法制度部会が「肖像権処理ガイドライン(案)」を公表したのです。

撮られた人の同意を得ていない写真を、デジタルアーカイブ機関がインターネットなどで公開を目指す場合に、最高裁で示された要素である社会的地位や撮影状況など、6項目でポイント(点数)計算して合計点を出し、使用目的に合わせて判断するようになっています。合計点が高い順に「公開可」「公開範囲を限定」「マスキングが必要」などと分類しています。

点数はあくまで議論のためのたたき台としての「仮置き」ですが、例えば…

・政治家などの公人は+20点、16歳未満の人は-20点

・屋外、公共の場は+15点、自宅内や避難所内は-10点、病院や葬儀場は-15点

・カメラにピースサインしていたら+5点、手でカメラを遮ろうとしていたら-20点

……などなど、結構具体的です。

この案を議論するため、同じ日にアーカイブ機関の関係者など160人が参加して「円卓会議」が開催されました。様々な視点から発言が飛び交い、議論は白熱しました。

例えば「避難所内」は-10点ですが、災害での被災者の疲労した姿を公開することは慎重にすべきですが、元気な笑顔の表情までマスキングすべきなのか、一概には言えません。

また「歴史的行事」の場合、20点加算ですが、歴史的行事と言っても、1970年の大阪万博もあれば、第二次世界大戦中のドイツ・ナチスの党大会もあり、様々です。その行事が歴史の中でどう位置付けられているかによって、撮られた人の心証も変わってくるはずです。

ただし、「撮影の時期」は古いものほど加点する設計になっています。時の経過によって撮られた人の権利を保護する必要性は減少し得る、との考えに立っています。

他にも意見続出でしたが、こうした指標が作られることには参加者のほとんどが賛同。

作成者たちはガイドライン案の更新を行い、今年度内に再度議論の場を設ける予定です。

(※ガイドライン案は「デジタルアーカイブ学会」ホームページで公開予定です)

ガイドライン案は肖像権処理のポイントを可視化し、客観的に判断するためのツールとして定着できるのか、放送局の現場からも注目が集まっています。

メディア研究部(海外メディア研究) 中村美子

「放送研究と調査」9月号から12月号まで、「パラリンピック・ストーリー」と題して、海外のパラリンピック関係者を中心に行ったインタビューを掲載しています。ラインナップは、第1回(9月号)がイギリス・デンマーク・ドイツの3人のパラリンピアンを特集、第2回(10月号)はイギリスの商業テレビ大手のITVでテレビ番組上のダイバーシティーを確保する責任者のアディ・ロウクリフさん、第3回(11月号)は、同じくイギリスのスポーツ番組制作のプロダクションWhisperでパラリンピック放送を担当するアンディー・スティーブンソンさん、そして最終回となる第4回(12月号)は1998年冬季パラリンピック長野大会の金メダリスト、現在IOC・IPCの教育委員を務めるマセソン・美季さんです。

渡辺誓司主任研究員と私は、2016年の春からパラリンピック放送の研究にとりかかり、2019年1月に『NHK放送文化研究所年報』で3年間の調査研究をまとめました。

2018年に行った現地取材では、たくさんの人たちが快く協力してくださいました。出会った方々はみな、2012年のロンドン大会の放送を起点に、パラリンピックが共生社会への道を開くと、期待と確信を持っていたように感じました。とりわけ、第1回で紹介したイギリスのパラリンピアンのクレア・キャッシュモアさんの発言は印象的です。彼女は、小学校を訪問したとき男の子に「僕もクレアさんのようなスーパーヒューマンになりたい」と言われたそうです。その子は、彼女のクールなパフォーマンスに目を奪われ、ひじから下がないという彼女の障害も含めて憧れを感じたようです。

もし、障害のある人たちが社会に出て、それぞれの能力を発揮するようになれば、この男の子が思ったように、障害は障害ではなくなり、持っている能力を互いにリスペクトする社会が作れるかもしれません。これを後押しするのが、ロンドン大会以後イギリスで加速化するテレビ業界のダイバーシティーの推進です。第2回で紹介しているロウクリフさんは、ITVで放送するテレビ番組全般で、障害、人種、LGBTなど社会的少数者を番組に登場するように現場に指示する権限を持っています。2012年ロンドン大会ではパラリンピアンやパラリンピック関連の番組が多く放送されましたが、障害者をテレビで見慣れることが、偏見をなくすとロウクリフさんは実感していると言います。

ところで、公共放送BBCにも、ダイバーシティーの取り組みについて取材しました。相手は、Head of Diversity, Inclusion and Succession という2015年に新設されたポストの方です。ロウクリフさんと同じような役割を期待していましたが、肩透かしをくらった感じでした。とても気持ちの良い人物でしたが、事前に送った質問への回答は充分に得られず、障害者がBBCの職場で働くための環境整備や調整作業の話だけで終わりました。彼は2019年春にBBCを去りました。BBCは巨大で複雑な組織で、ロウクリフさんのような権限がないことが、辞職の原因だと伝えられています。つまり、権限がなければ責任も果たせない、ということでしょうか。そのBBCも10月に、空席だったポストを埋めました。役職も経営会議に参加するDirectorに格上げされました。このことは、ダイバーシティーと包摂性に対するBBCの本気度の高まりを表しているのかもしれません。

イギリスのテレビ業界は内側から変わっていることは間違いないでしょう。しかし、共生社会、社会の中で相互にリスペクトしながら生きるインクルーシブな社会は、そう簡単には実現しないことが、インタビューした人たちから伝わってきました。かつて、放送のデジタル化で先行するイギリスから招へいした人物が内輪の会合で「日本も大丈夫。デジタルへの道はthe long and winding road。必ずたどり着ける」と言った言葉が、急に思い出されました。共生社会への道も、ビジョンを共有すれば、長い時間がかかろうとゴールにたどり着けるはずです。

「パラリンピック・ストーリー」12月号まで、続きます。どうぞ、お楽しみに。

メディア研究部(メディア動向)柳澤伊佐男

平成の30年間、NHK放送文化研究所(文研)が手掛けた調査研究について振り返るシリーズ、6回目は、平成5年(1993年)の『放送研究と調査』10月号に掲載された「特集 歴史的選挙と有権者 ~‘93年7月衆院選~」を取り上げます。

このリポートは、同年7月18日に行われた第40回衆議院選挙をテーマに選んでいます。この時の選挙は、日本新党、新生党といった「新党」が台頭する一方、自民党が現状維持ながら過半数割れ、社会党が大幅減という結果になりました。このため、与党第1党が自民党、野党第1党は社会党という“55年体制”が崩壊、非自民の連立政権が誕生したことから、論者はこの選挙を「歴史的な選挙」と位置づけています。

特集は2部構成です。第1部は、「非自民政権誕生の構造」と題し、選挙に関する世論調査から有権者の意識や投票行動を分析し、“歴史的な選挙”となった背景に迫っています。また、第2部の「選挙情勢報道はどう行われたのか」では、テレビ各社の選挙報道のうち、全国的な当選者数の予測と、注目選挙区の選挙戦終盤の情勢報道に焦点を当てて考察しています。この中で論者は、「(選挙予測の)報道が有権者の投票行動にまったく影響を及ぼさない、と考えるのは現実的ではない」としつつも、「選挙に関して世論の動向を的確に把握し、報道・評論することは、有権者が選挙に関する関心を高め、理解を深めるうえで不可欠であり、それは報道機関の重要な使命である」などとする日本新聞協会の見解を引用しながら、選挙情勢などを伝える報道の必要性・重要性を主張しています。

テレビの選挙報道をめぐっては、しばしば公平性や中立性に欠けると批判の対象になります。この公平性に関して、BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会は、2016年、「テレビ放送の選挙に関する報道と評論に求められているのは(各候補者を同一時間で紹介するといった)『量的公平』ではなく、政策の内容や問題点など有権者の選択に必要な情報を伝えるために、取材で知り得た事実を偏りなく報道し、明確な論拠に基づく評論をするという『質的公平』だ」との見解を示しています。

各局とも、選挙の公正さを損なわないよう、配慮と努力を重ねながら、選挙報道を行っていますが、選挙そのものに対する有権者の関心や投票率は、年々低下しています。2019年7月の参議院選挙では、選挙区の投票率が48.80%で、国政選挙としては戦後2番目の低さになりました。選挙運動期間中のテレビ各局の放送時間(NHKと在京民放5局の合計)は36時間あまりで、前回(2016年)と比べて5時間以上減ったという調査結果(「エム・データ」社調べ)もあります。

1993年当時の選挙報道について、論者は、以下のような問いを投げかけています。「これまでテレビは、一連の選挙報道の中で、開票速報に特段の力を入れてきた。速報性、広範性というメディアの特性が生かせる格好の機会だから当然であろう。だが、それだけでいいのか。有権者が投票行動を決めるのに役立つ情報をテレビは十分に提供しているのだろうか」。

それから26年たったいま、テレビ各局は、論者の問いかけにどれだけこたえられているのでしょうか。

※今回紹介した論文をお読みになりたい場合は、国会図書館やお住まいの都道府県立の図書館のサイト等で検索・確認していただくか、NHK放送博物館(東京都港区愛宕2-1-1)で、閲覧いただけます。

メディア研究部(メディア史)村上聖一

戦前から戦時中にかけて、中国大陸や台湾、南洋諸島といったさまざまな場所で、日本語のラジオ放送が行われていました。

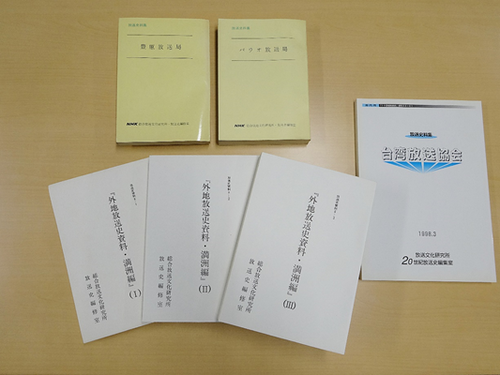

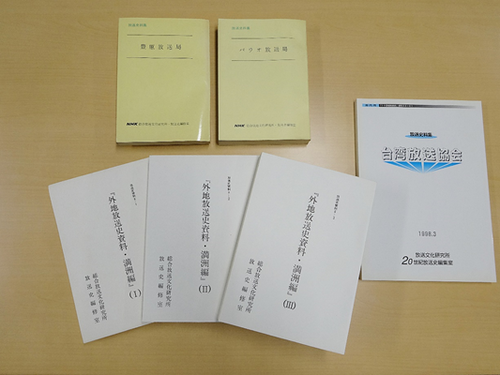

NHK放送文化研究所では、1960年代以降、いわゆる「外地」と呼ばれた地域を中心に、放送に関する文書や証言の収集を進め、史料集を編纂してきました(写真)。史料集はNHK放送博物館や国立国会図書館で手にすることができますが、その存在はあまり知られていませんので、現在、『放送研究と調査』の「放送史料探訪」のコーナーで概要の紹介を行っています。

左上から、『放送史料集 豊原放送局』(1971年)、『放送史料集 パラオ放送局』(1972年)、

『外地放送史資料 満州編(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)』(1979年~1980年)、『放送史料集 台湾

放送協会』(1998年)

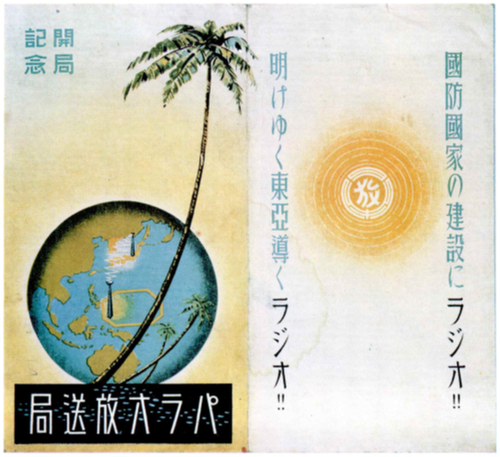

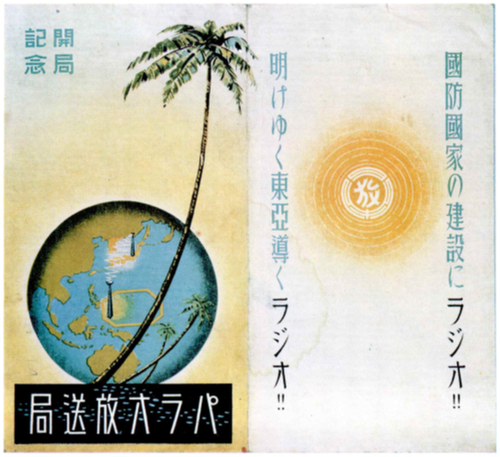

このうち、『放送史料集 パラオ放送局』は、南洋諸島のコロール島(現・パラオ共和国)に設けられたパラオ放送局(1941年9月~1944年8月)の史料をまとめたものです。今ではリゾート地としてのイメージも強いパラオですが、当時は、日本放送協会による海外向け放送の一大中継拠点であり、宣伝戦の最前線でした。

開局記念の絵はがき入れ(『放送史料集 パラオ放送局』口絵ページから)

ただ、史料集を見ますと、パラオ放送局では、島民向けのニュースや、島の子どもたちが出演して唱歌を歌う番組など、地元向けの放送も行われていたこともわかります。パラオ放送局は、1944年7月末のアメリカ軍の空襲によって放送停止に追い込まれましたが、それまで南洋諸島に新たな文化を普及させようと、多様な取り組みをしていたことが史料集からは浮かび上がります。

パラオ放送局の外観(『放送史料集 パラオ放送局』口絵ページから)

一方で、史料集を編纂できるだけの文書が残された放送局は多くはありません。戦時中には、フィリピンやビルマ(現・ミャンマー)でも放送が行われていましたが、激しい戦闘を経て、残された記録は限られています。朝鮮放送協会(1932年~1945年)に関する史料も、収集できたものは少なく、放送文化研究所では史料集編纂には至っていません。

しかし、戦前・戦時中に日本が関係した放送の記録は、さまざまな国・地域の文書館や図書館などに残されている可能性はあります。放送が果たした歴史的な役割を検証するためにも、残された史料の収集は今なお重要な課題になっています。

『放送研究と調査』に掲載した「放送史料探訪」は、以下からご覧いただけます。

【NHK放送文化研究所 放送史研究】

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/history/index.html

メディア研究部(メディア動向)大髙 崇

知らないインターネット用語を目にすると自分が時代遅れなのではないかと焦るものですが、今回も思い切り焦ってしまいました。9月19日に高知市で開催されたマスコミ倫理懇談会(マス倫懇)の全国大会に出席した際、その用語を知りました。

それは、「割れ」。

ご存知でしたか? 「知らない!」という人が多いと少し安心できるのですが……。

ネット用語などに関する解説記事を掲載するWEB百科事典「ニコニコ大百科」では、次のように説明されています。

割れとは、「Warez(ウェアーズ・ワレズ)」から派生した日本におけるネットスラングで、インターネットからのダウンロードやクラッキングなどの不正な手段を通じて、市販ソフトウェアを非合法にコピー・配布・販売・使用を行うこと、および、非合法にコピー・使用されたソフトウェアそのものを指す。

……いま大きな社会問題となっている「違法アップロード&ダウンロード」を行うこと全般を指すようです。9月24日に、海賊版サイト「漫画村」の元運営者が逮捕されましたが、大量の人気漫画を無断掲載した漫画村は、まさに「割れ」の象徴と言えるでしょう。

マス倫懇全国大会では、出版広報センター海賊版対策WG座長の伊東敦さんが講演し、海賊版サイトの運営者や、確信犯的なユーザーは「割れ」を積極的に肯定し、「ネットのコンテンツはタダであるべき」という考えが支配的で、彼らは正規版を購入する人を「購入厨」と称してさげすむ傾向が強い、と解説しました。

漫画村が閉鎖した今でも、雨後の筍のように漫画や雑誌の海賊版サイトが生まれ、多くのアクセスを獲得しているのも「割れ」に対する支持の強さを表しています。出版界を揺るがす大問題ですが、海賊版対策のための著作権法の改正も進まず、事態は深刻化する一方です。

イラスト:へぎっ

「割れ」の問題を放送に引き寄せて考えると、ご存知のように、放送番組も動画投稿サイトなどで違法に、大量にアップロードされています。そして、動画のコメント欄で「いい番組!」「貴重!」「アップ感謝です」といった言葉をよく見かけます。

「割れ」思想の肯定はできませんが、一方で、ではどうすれば正規版の過去番組を入手できるんだ、というユーザー(視聴者)の声も聞こえてきます。見逃しサービスなどで視聴できるのは、放送番組全体のごく一部。「割れ」を批判するのは簡単ですが、「割れざるをえない状況」はどう変えてゆくのか、私たちは問われ続けています。