メディア研究部 中尾益巳

テレビディレクターとは、「テレビ番組を作る」のが仕事ですが、何とテレビそのものを作ってしまったディレクターがいました。我々の先輩であり、80歳の今も現役でディレクターの仕事をしている、相田洋(あいだ・ゆたか)さんです。

博物館を回る相田さん

博物館を回る相田さん

1月末にリニューアルオープンしたNHK放送博物館(東京・港区愛宕)。このブログでも何度か紹介してきましたが、その新しくなった展示内容は「放送研究と調査」4月号にカラーグラビアも使って特集しています。そしてその特集の中で、博物館を観覧しながら放送の歴史についてうんちくを語ってくれたのが、相田洋さんです。

相田さんは1960年にNHKに入局、ラジオとテレビの両方でたくさんのドキュメンタリー番組を作り続けてきました。相田さんの名前は知らなくても、この番組を覚えている方は多いのではないでしょうか?

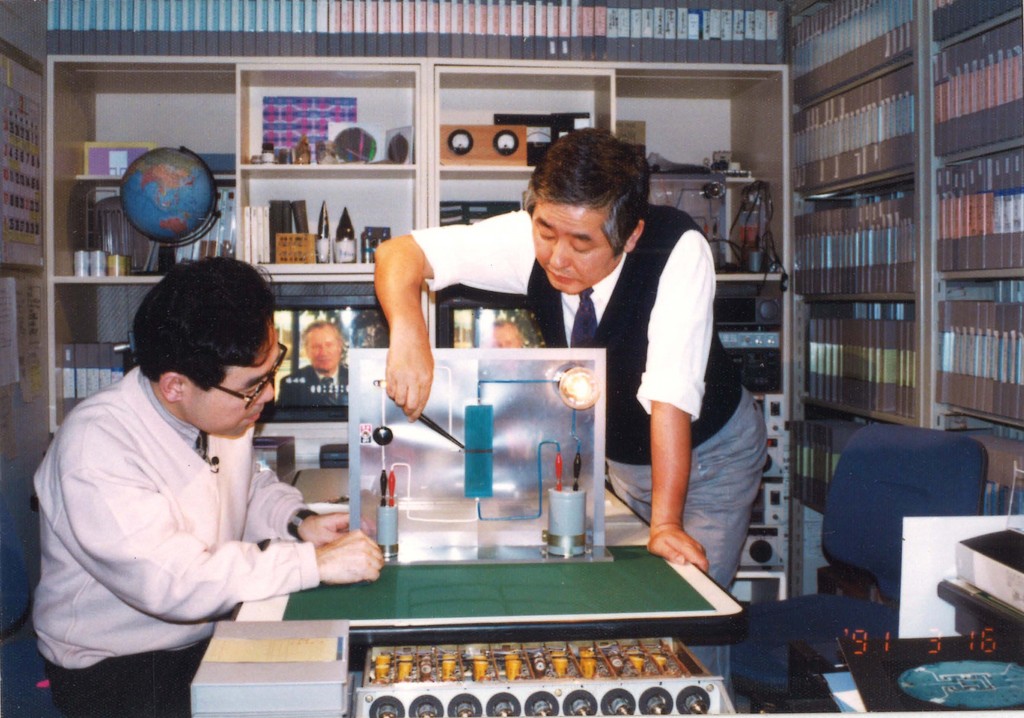

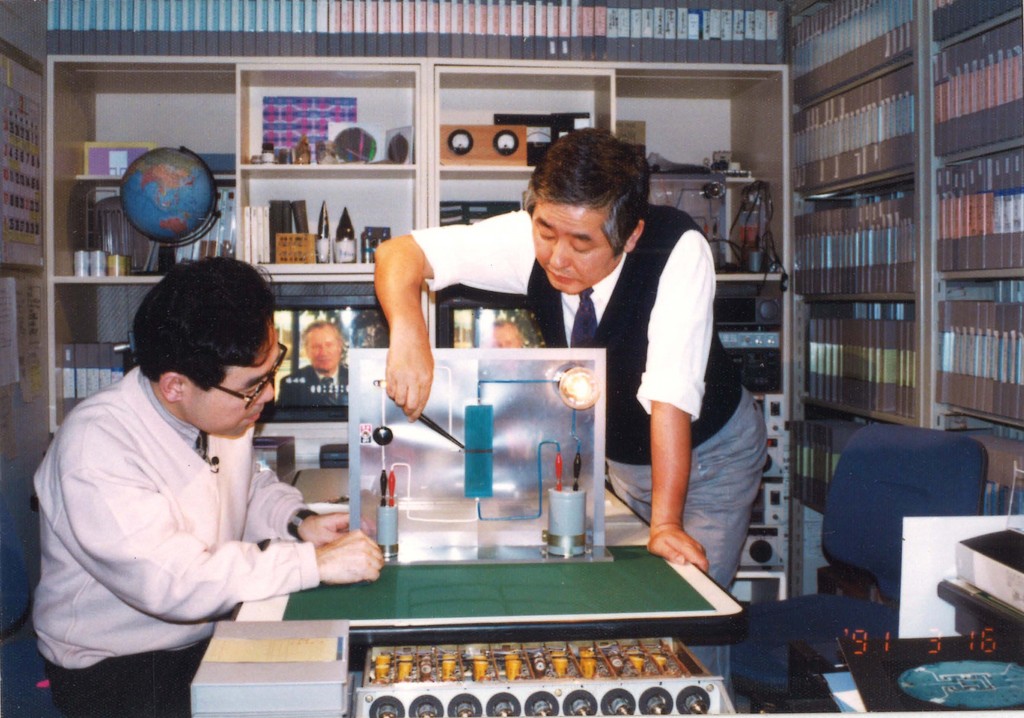

NHKスペシャル「電子立国日本の自叙伝」(1991年)

NHKスペシャル「電子立国日本の自叙伝」(1991年)

この番組の中で相田さんは、ディレクターとしては珍しく堂々と画面に登場し、番組の進行役を務めました。聞き手である三宅民夫アナウンサーに、真空管やトランジスターから当時最新のマイクロプロセッサーまで、半導体産業の歴史と科学者、技術者たちのドラマを語ったのです。そして、続編のシリーズ「新・電子立国」ではビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズたちが開発したコンピューターソフトウェアの世界をわかりやすく見せてくれました。

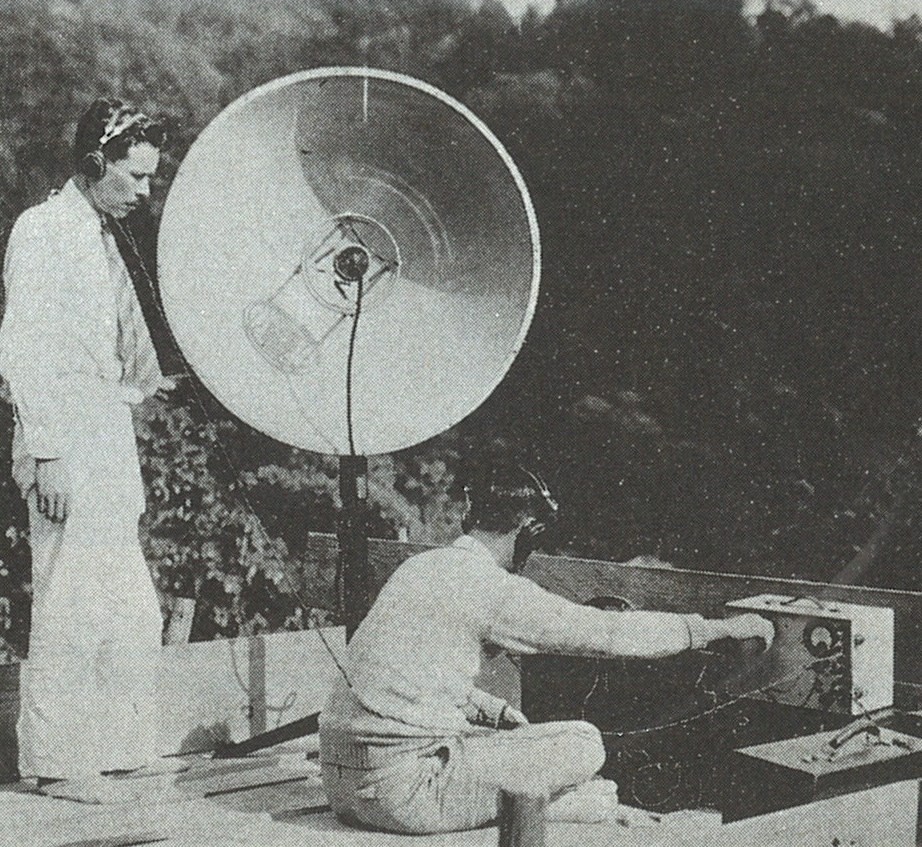

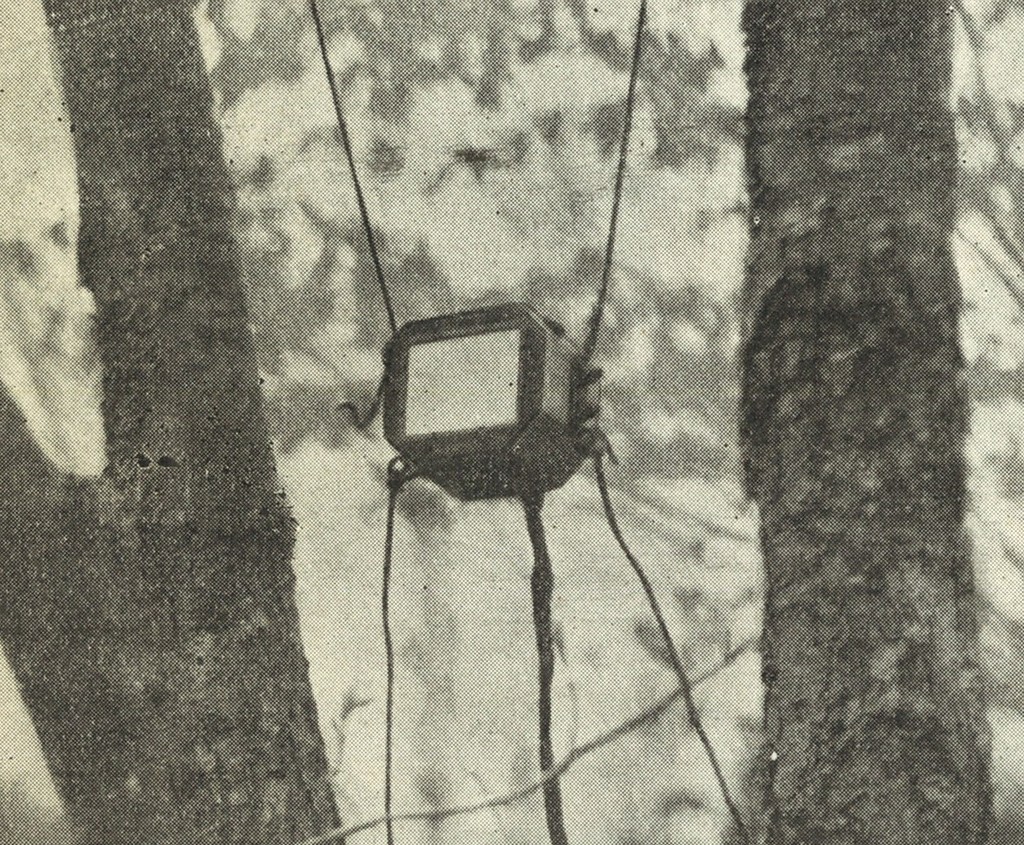

このように電子技術の発展に強い興味と知識を持つ相田さん。実は元々エンジニア志望だったとか。今回、博物館の特集のため、私は相田さんと一緒に館内の展示を見て回ったのですが、相田さんが嬉しそうに話す「子どもの頃、鉱石ラジオを作った」「大学生の頃、テープレコーダーを作った」そしてなんと「ブラウン管のテレビを作って家族で見ていた」という思い出話にはびっくりさせられました。テレビ放送が始まった当時、受像機(という言?はわからない人もいるかもしれませんが、要するにテレビです)は非常に高価だったため、自作できるキットが売られていたそうなのです。

そして本業のディレクターとしても“手作りエンジニア”熱は高まります。1984年に放送された話題作「NHK特集 核戦争後の地球」では、東京やパリの街が核爆弾で消滅する映像を作るため、完全な手作りの特撮を行ったそうです。今ではVFXでどんな映像でも作れますが、テレビ番組ではCGなどほとんど使えなかったその時代に、まったくアナログな日曜大工的工作で、迫力と恐怖感満点の爆発映像を作ったのです。そしてその時の資料は博物館に展示もされています。

そんな相田さんのうんちくが止まらない放送博物館の特集記事はこちらから。5月1日からは全文公開されます。そして、博物館は大型連休の間は休みなく開館していますので、お時間がある方は新緑の愛宕山に遊びに来てください。

NHK放送博物館

休館日 :原則として月曜日、年末年始 ※5月の大型連休中は休みなし

入場料 :無料

開館時間:9:30 - 16:30

所在地 :東京都港区愛宕2-1-1

(ホームページはこちら)

メディア研究部(番組研究)宇治橋祐之

テレビで見たニュースやドラマの内容について、見ていない家族や友人に「こんな事件が起きていた」とか「あのシーンがよかった!」と話す機会は日常的にあるのではないでしょうか。番組で見た<映像>を<言葉>にするのは、そんなに難しくはなさそうです。

では、<映像>を「限られた時間」、「限られた字数」で<文章>にするのはどうでしょうか。

昨年12月、東京都北区立豊川小学校の佐藤和紀先生は、小学校6年生の国語の授業で、「映像を文章で表現する力」を育てる授業をしました。

題材に使っているのは、小学校の授業でよく利用されている、NHK for Schoolというウェブサイト。2000本以上の番組、7000本以上の1-2分の動画クリップを公開しています。

NHK for School www.nhk.or.jp/school

たとえば、「生き物の1年」(理科),「関が原の戦い」(社会科)など、学校で学ぶことがこのウェブサイトの映像を見ることでわかります。

佐藤先生はこうした映像を国語の時間に、「限られた時間」、「限られた字数」で表現することで、情報を読み取り文章で表現する力をつけようとしました。映像を見たあと文章に書く時間は3分間。字数は100字以内です。

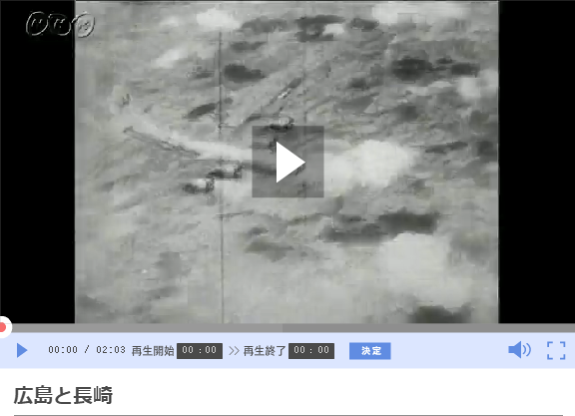

もし時間があったらみなさんもやってみてください。題材は「広島と長崎」という2分3秒の映像です。画像の下のタイトルをクリックすると動画が見られます。

繰り返しますが、映像を見た後、3分間で、100字以内です。

広島と長崎

さて、いかがでしたでしょうか。3分間で100字以内にまとめられたでしょうか。

こちらは、3か月間、この授業を受けた6年生が書いた文章です。

こちらは、3か月間、この授業を受けた6年生が書いた文章です。

「1945年8月6日、広島市に原爆が落ちた。一瞬で焼け野原になった。鉄骨がむき出しになった原爆ドームは世界遺産。8月9日は長崎市に原爆が落ちた。8月9日には様々な平和行事が長崎で行われている。」

全部で95字。元の映像を見るとわかりますが、的確に内容をまとめています。

佐藤先生によると、3か月間続けた結果、最初は平均すると50字程度しか書けなかった子どもたちが80 字程度で映像を要約して表現できるようになったとのこと。毎回、自分の書いた文章を隣の子に読み聞かせて、わかりやすいかどうか確認したことで効果が高まったそうです。

放送文化研究所では、番組を「見て学ぶ」だけでなく、「使って学ぶ」全国各地の試みについて調査や研究をしています。全国の小学校の番組利用の様子については、「放送研究と調査」2015年6月号に掲載されています。

メディア研究部(番組研究)齋藤建作

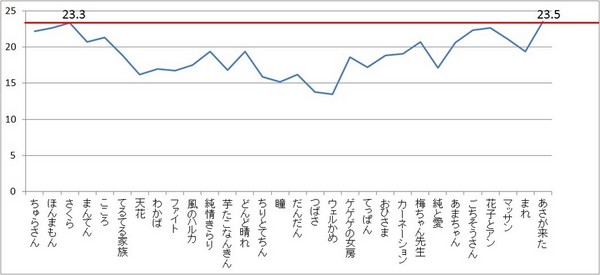

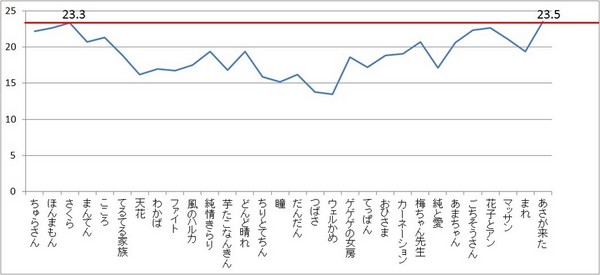

やりました!先日終了した“朝ドラ”『あさが来た』がついに、平均世帯視聴率で今世紀最高を記録しました(ビデオ・リサーチ 関東)。これまで今世紀最高の朝ドラは『さくら』(2002年度上半期)の23.3%、それを14年ぶりに更新です。グラフを見てください。よーく見てください。よく見えない人は拡大して見てください。

見えましたね? そうです、0.2%、しっかり上回っています。

ということで、今回は視聴率のお話です。

さてみなさん、子供に「視聴率ってなあに?」と聞かれたきちんと答えられる自信はありますか?

「その番組を見た人の割合だよ。視聴者100人を調べて20人が見ていれば視聴率20%ってことだな」

う~ん、まあ子供相手ならよしとしましょうか。

ちなみに辞書で調べたことはありますか?広辞苑にはこうあります。

「テレビの番組が視聴されている程度。その地域の全受信機台数に対するその番組を受信した台数の比率を種々の方法によって推計する。ラジオの場合は聴取率という。」

なるほど、さすがに無難な説明になっていますね。ですが現在日本で行われている視聴率の実態からいうといくつかの問題があります。お分かりになりますか?

そうです。「受信機台数の比率」というのが実態と違います。実際に調べられている視聴率は、ビデオ・リサーチの場合は世帯を単位にしています。1世帯に何台もの受信機があった場合、どれか一つでもその番組を受信していれば、その世帯が見た、とカウントします。逆に、1世帯で2台、3台の受信機で受信してもカウントは1世帯です。では、2台が別々の番組を見ていたらどうなるでしょう?これはちょっと上級問題ですね。その場合はどちらもカウントします。つまり1世帯が2世帯分にダブルカウントされるわけです。ご存知でしたか?(なお、わが文研で調べている視聴率は「人」を単位にしています。ですからダブルカウントの問題は起こりません。)

さて、「受信機」を「世帯」に置き換えるとして、もう一つ気になることがあります。この定義に従うと、番組の視聴率は「全世帯のうちその番組を受信した(見た)世帯の比率」ということになります。だとするとちょっと厄介な問題が生まれます。

例えばみなさんの家では昨年の「紅白歌合戦」をご覧になったでしょうか。

で、「見た見た、メガ幸子はびっくりぽんだった!」などとおっしゃるとする。それでお宅が視聴率調査対象世帯100軒のうちの1軒だったとしたら、それで1%分ということになるのでしょうか。

「いやいや、見たのは幸子とAKB48とV6と…くらいかな。全部見たわけではないし…」

問題はそこです。上の定義でいくと「見た世帯」を全世帯で割り算することになりますから、「見た世帯」と「見なかった世帯」に分類しなければなりません。それでは分類の線引きはどうやってするのでしょうか。線引きのやり方次第で視聴率自体が変わってしまうことになります。

正解を申し上げます。この定義で抜け落ちているのは「時間」の要素です。実際の視聴率は「世帯」の比率ではなく、視聴された「時間」の比率を計算しているのです。

詳しく言うとこういうことになります。例として、調査対象世帯が100軒で対象番組が30分だったとします。その場合、視聴されうる最大延べ時間は30×100=3000分となります。そのうち実際に各世帯で視聴された時間をすべて足し上げて300分になったとすると、これで視聴率が10%ということになります。実は、このような結構面倒な計算の結果、視聴率が測定されているのです。日ごろ見慣れている視聴率ですが、案外奥が深いと思いませんか? こうなると子供に正確に説明するのはちょっと難しいですね。

さて、「放送研究と調査」今月号の『最近好調な朝ドラを、視聴者はどのように見ているか? 続編』では、朝ドラの視聴率が近年、なぜ、どのように好調なのか、詳しく分析しています。是非お読みください。

メディア研究部 (放送用語・表現) 山下洋子

きょうは4月1日です。新年度の始まりです。

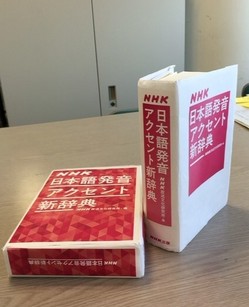

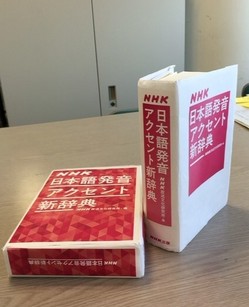

そして、いよいよ新しい『NHKアクセント辞典』が発行されました。みなさん、ご覧くださいましたか。

・・・と、お伝えしたかった。

ごめんなさい。きょうは、エイプリルフールということで、「そうだったらいいな」という気持ちもこめた「ウソ」をついてしまいました。

気を取り直して、ここからはホントの話。

文研・用語班では、新しい『NHKアクセント辞典』の発行に向けて、最終チェックを行っている段階です。タイトルは『NHK日本語発音アクセント新辞典』。5月末には、桜色の新しい『アクセント辞典』をみなさんにご覧いただけると思います。そのときには、このブログでもお知らせいたしますので、もう少しお待ちください。

ん?

私、もうひとつ、違うことを書いてしまいました。ウソではありません。「違う」こと。なんだかおわかりになりましたか?

「エイプリルフール」という書き方です。「April fool」をカタカナ表記する場合、みなさんはどう書きますか?NHKの放送では、「エープリルフール」と表記することを原則にしています。

「エイプリル」が間違いというわけではありません。NHKの表記のルールとは異なる表記ということです。一般的には「エイプリルフール」と書かれるのを見ることも多いですよね。「エープリルフール」と「エイプリルフール」をGoogleで検索してみました。

エイプリルフール:59万4000件

エープリルフール: 8万 200件

それでは、発音はどうでしょう。

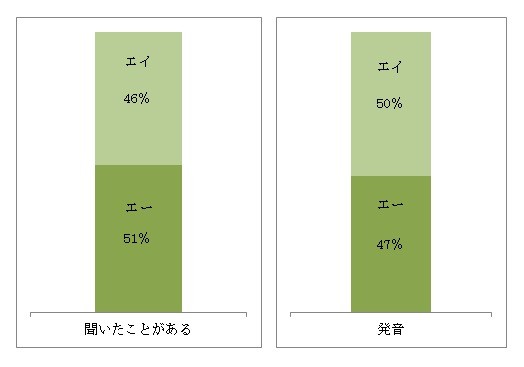

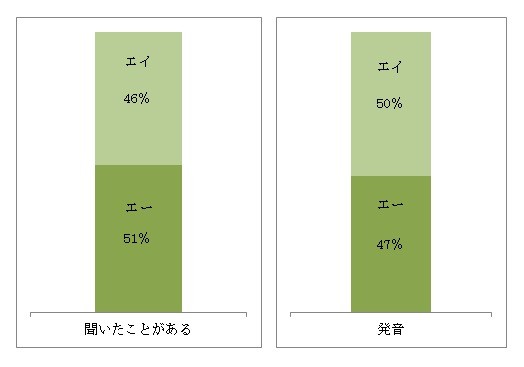

「エイプリルフール」「エープリルフール」の2つの音声を流して、「どちらを聞いたことがあるか」「自分で発音した場合はどちらか」をたずねる調査をしました(平成18年調査)。

図に示したとおり、「エープリルフール」と「エイプリルフール」で、答えが割れています。

この結果だと、2とおりの発音・表記を認めることも考えられそうです。

『アクセント新辞典』に掲載する語を決める際にも、どのように掲載するか、議論しました。もともと、cake[kéik]のようにもとの語に[ei]が含まれている場合、外来語としては、「ケーキ」のようにのばして発音することが多いとされています。そのため、このAprilのように“発音が2とおりに割れている”状態であれば、原則の「エー」を優先させたほうがいいということになりました。

また、表記は「エイプリルフール」で、発音と別に考えればいいようにも思えます。しかし、外来語は“発音に合わせた表記”をするのが原則です。「エイ」と「エー」では発音が異なってしまいます。こうしたことから、NHKでは「エープリルフール」を使っています。

「4月」以外では、「5月」の「May」はどうでしょうか。

「May」にも[ei]の発音が入っています。「メーデー」は、発音でも表記でも「ー」が使われます。「メイデー」って、なんだか違うことばみたいです。

では「day」はどうでしょう?

語によって「デー」の場合と、「デイ」の場合とがあります。「デーゲーム」「メーデー」と「デー」がほとんどですが、「デイサービス」となると「デーサービス」という表記はあまり見ないような気がします。語の順番がかわって「サービスデー」になると、「サービスデイ」のほうをあまり見ません。

同じ[ei]が含まれていても、「ー」で書かれることが一般的になっている語と、そうでない語があるのです。

放送で使う外来語の発音・表記については、文研で出している『NHKことばのハンドブック第2版』にくわしく載っています。『放送研究と調査』(月報)の「放送用語委員会報告」や文研ホームページの「放送現場の疑問・視聴者の疑問」にも外来語について書いたものがあります。こちらもあわせてご覧ください。

リンク:

▼NHKことばのハンドブック第2版(最新の刷りが、3月10日に発行されました。「14刷」です)

▼放送用語委員会報告(外来語の発音・表記について)

▼現場の疑問・視聴者の疑問(ropewayの表記)

博物館を回る相田さん

博物館を回る相田さん NHKスペシャル「電子立国日本の自叙伝」(1991年)

NHKスペシャル「電子立国日本の自叙伝」(1991年)

こちらは、3か月間、この授業を受けた6年生が書いた文章です。

こちらは、3か月間、この授業を受けた6年生が書いた文章です。