#343 「分断の時代の不偏不党」

メディア研究部(海外メディア) 税所玲子

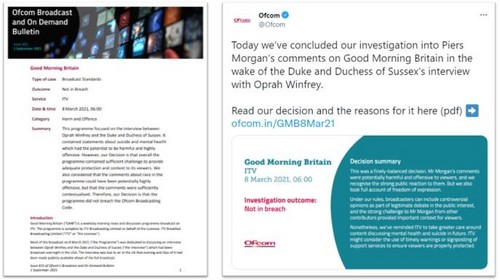

イギリスで、視聴者から5万件を超える苦情が殺到したキャスターの言動についての報告書が今月、発表されました。対象となったのは、最大の商業放送ITVの朝のニュース番組「Good Morning Britain」の3月8日の放送です。イギリス王室のメーガン妃が、「王室のメンバーが生まれてくる子どもの肌の色を心配していた」「王室での暮らしに追い詰められ、自殺さえ考えた」など、王室を厳しく批判したインタビューについて、当時キャスターを務めていたピアース・モーガン氏が 、「彼女のいうことは全く信用できない。彼女が天気予報を読んでいたとしても、信じられなくらいだ」と猛攻撃。同僚のキャスターとの激論の末、「もう十分だ!」とスタジオから飛び出していってしまったのです。

スタジオセットから去るモーガン氏

(ITV NewsのYouTubeチャンネルより https://www.youtube.com/watch?v=Lc7o7ZB1Cow)

タブロイド紙の編集長からキャスターに転じたモーガン氏は、誰にも挑発的に議論を挑むことで知られ、ヒートアップするスタジオトークがいわば“番組の売り”でした。しかし、「人種」「メンタルヘルス」というセンシティブなテーマに触れる内容だっただけに苦情が殺到。外部規制監督機関Ofcomが、放送局が守るべき規範であるBroadcasting Code に違反しているかどうか、調査に乗り出すことになったのです。

イギリスでは、Ofcomが介入しての苦情処理は決して珍しいものではありません。内外の放送局のコンテンツが、正確性や公平性、青少年やプライバシーの保護などジャーナリズムの原則を守っているか、調査を行い、違反があれば制裁措置を下します。そのBroadcasting Codeでも、中心的な価値とされ、違反となれば大きな議論を呼ぶのが「不偏不党(impartiality)」です。1950年代、商業主義に走るアメリカのテレビ業界と同じ道を歩むまいと、「公共サービス放送(Public Service Broadcasting)」の制度維持を決めたイギリスでは、その公共性を裏打ちする「不偏不党」はことさら重要視されるのです。

左:BBCの編集ガイドライン 右:不偏不党の遵守を呼びかけるBBCデイビー会長

(いずれもBBCのウェブサイトより)

「不偏不党」は日本でも放送法に明記されている重要なものです。しかし、私は、長年の記者生活の中で、それを実現するにはどうしたらいいのか、迷うことが少なからずありました。意見が割れる複雑な問題を前に両論併記にしてしまったこともあります。そこで、文研で研究活動を始めるにあたり、公共放送の代表格BBC の報道現場で、この「不偏不党」がどのように実践されているのか、調べたいと思いました。そのプロセスのひとつに概念を言語化しようという試みがありました。「不偏不党」を錬金術師の仕事に例えて次のように表現していました。

『作業部屋の棚に12の薬の瓶が並んでいると想像してもらいたい。それぞれの瓶に、正確性、バランス、文脈、取材対象との距離、公平・公正、客観性、先入観の排除、厳格さ、冷静さ、透明性、そして真実というラベルが貼ってある。1つの瓶だけでは「不偏不党」は作れない。12の成分がそろって初めて「不偏不党」という化合物ができあがる。それを混ぜ合わせて、製品にするのが錬金術師たる制作者の仕事だ』

「なるほど」と感心しましたが、ソーシャルメディアの利用拡大にともなって 、情報と意見がごちゃまぜに洪水のようにあふれる今の時代にあって、BBCも失敗と無縁ではありません。その度に苦悩し、「不偏不党」の実践の仕方を模索しています。その詳細を「放送研究と調査」8月号にまとめてみましたので、お読みいただければと思います。

左:モーガン氏についての報告書 右:審査結果を伝えるOfcomのツイッター

ところで、冒頭にご紹介したモーガン氏について、Ofcomが下した決定はというと「問題なし」。個人的には、その激高する様を見て冷や汗が出ただけに意外な印象でしたが、75ページにわたる報告書では、相方のキャスターが行ったモーガン氏への反論の内容や、ゲストのコメンテーター、メンタルヘルスの専門家などのコメントを一言一句分析し、番組全体を通じて多様な視点が反映されているとしています。そして、そのこととモーガン氏の表現の自由との兼ね合いで、極めて難しいバランスではあるものの、許容できるとの判断をしたとしています。

放送現場で理論をどう実践していくのか。研究の材料は無限にある、と感じます。