メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

25日、NHKが設置した外部有識者による受信料制度等検討委員会が、諮問第1号の「常時同時配信の負担のあり方について」の答申を上田会長に提出しました。

“常時”同時配信とは、テレビ放送の内容を全てそのままインターネットで配信するサービスのことです。NHKは今の放送法では実施を認められていないため、総務省の検討会で実現に向けた制度改正を要望しています。すでに多くのメディアでも取り上げられていますので、ご存じの方も少なくないと思います。

(2月に本ブログの#64でも触れています。これまでの経緯等については、『放送研究と調査』2016年12月号の「『これからのテレビ』を巡る動向を整理する Vol.9」をご覧ください。 )

委員会の答申では、「条件が整えば、放送の常時同時配信はNHKが放送の世界で果たしている公共性を、インターネットを通じても発揮するためのサービスと考えられる」とし、テレビを持たずにネットだけでモバイル端末でこのサービスを利用する人達にも受信料を負担してもらう「受信料型を目指すことに一定の合理性がある」としています。

一方で、「受信料型は多岐に渡る論点の検討や視聴者・国民の理解を得ること等に時間がかかることも予想されるため、現時点では、有料対価型や、一定の期間は利用者に負担を求めないといった当面の暫定措置についての検討も必要」としています。

「受信料型」は、現在の放送法で、NHKの「補完業務」とされているネット活用サービスを「本来業務」と位置付ける議論につながっていくということもあり、答申をまとめるにあたって寄せられたパブリックコメントは1367件にも及びました。民放各社の社長会見などでも、NHKに対して厳しい意見が相次ぎました。

NHKは自身のメディアとしての将来像をどのように描こうとしているのか。

数多くのネットサービスの中でなぜ常時同時配信の実施にこだわるのか。

インターネット空間の中における公共性をどのように実現していこうとしているのか。

このような問いに対して、視聴者の、国民の、社会の、共に歩んできた民放各社等の心に届くような、具体的で説得力のあるメッセージが示せるか、これからのNHKの姿勢が問われていると思います。

ただ、視聴者にとっては、同時配信の議論はNHKだけの話ではありません。すでに有料多チャンネル放送については様々な形態で同時配信サービスが実施されていますが、地上波民放については一部でしか行われていません。総務省の検討会では、NHKだけでなく、民放(ローカル局も含め)の地上波放送の全てをネットで常時同時配信できないか、という意見も少なくありませんでした。

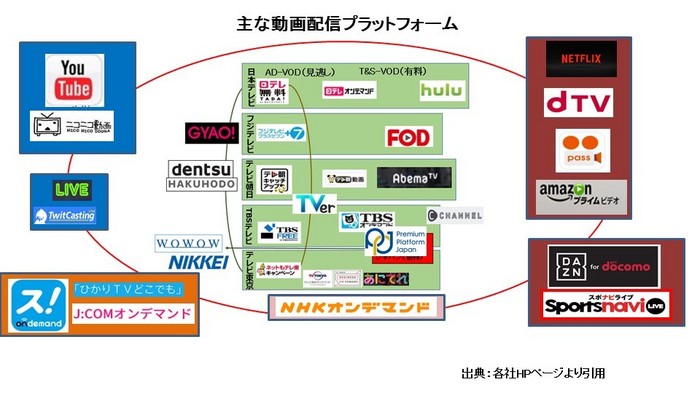

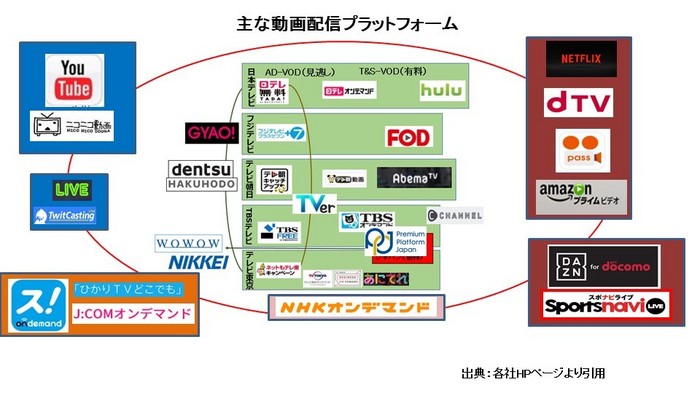

しかし民放は現時点では、同時配信(特に常時)についてはおしなべて消極的です。同時配信のニーズがそう多く見込めないこと、コストや様々な負担がかかること、ビジネスモデルの構築が難しいことなどが理由ですが、同時配信以外のネット配信サービスにおいて、キー局同士、また非放送事業者相手に熾烈なプラットフォーム競争を繰り広げているという事情が大きいようです。

それぞれのプラットフォームが提供するサービスの内容は、VOD、見逃し配信、ライブ、オリジナルコンテンツと多様になっており、将来的には、こうしたプラットフォームが提供するサービスの1つとして、同時配信が組み込まれていくということも考えられます。そのため、総務省の議論で出ているような、NHKと民放の“共通プラットフォーム”での実施が望ましい、という意見については民放各社の将来のビジネス戦略に大きく関わってくるためそこはなかなか難しい、となってしまうのだと思います。

ましてそこに、最初に書いたような、制度改正や受信料のあり方が関わってくるNHKを巻き込んだ議論は更にハードルが高い・・・。総務省の検討会で同時配信の議論が開始されて1年半になりますが、議論を深めれば深めるほど、関係各者が困難さを実感する状況となっています。

『放送研究と調査』2017年7月号の「『これからのテレビ』を巡る動向を整理する Vlo.10」では、こうした同時配信の議論を巡るこれまでの経緯を整理してみました。今後、困難を乗り越えてどこに向かって議論をしていけばいいのか、議論から抜け落ちている視点は何か等、筆者なりに考えてみましたが、状況は変化し続けており、課題は多岐にわたるため、認識が深まっているとはいえない論考に留まっています。今後も取材を続け、本ブログでもまた取り上げていきたいと思っています。

メディア研究部(番組研究) 松本裕美

田原総一朗さん、今野勉さん、相田洋さん。この、ドキュメンタリーの“巨匠”が「NHK文研フォーラム2017」に集いました。いったいどんな議論が飛び交ったのか…気になりませんか?

テーマは、「テレビ・ドキュメンタリーにおける“作家性”とは?」です。

文研は年に一度、調査研究成果を発表するフォーラムを開催しています。今年は、3月1日(水)?3日(金)に東京の千代田放送会館で“いま考えるメディアのちから、メディアの役割”と題して行われました。

その2日目のシンポジウムが、「テレビ・ドキュメンタリーにおける“作家性”とは?」です。パネリストとしてお招きしたのが、ジャーナリストの田原総一朗さん、テレビ演出家・脚本家で、テレビマンユニオン最高顧問の今野勉さん、NHKのOBでディレクターの相田洋さん。そしてコメンテーターとして早稲田大学の伊藤守教授を迎え、ドキュメンタリー制作者の作家性などについて、約2時間半、自由奔放、闊達自在(かったつじざい)、制御不能?なトークが繰り広げられました!

80歳を越えた今も現役で活躍中の3人ですが、テレビ・ドキュメンタリーの創り手、送り手として、その歴史とほぼ同じ時間を歩んできたからこそ語れる言葉を、シンポジウムでは聞くことができました。

今回のシンポジウムは、この本『テレビ・ドキュメンタリーを創った人々』の出版を機に行われました。これは、『放送調査と研究』2009年8月号に掲載したパイロット研究と、同誌に2012年2月号から3年半にわたって連載してきた「制作者研究」の論文をまとめたものです。

今回のシンポジウムは、この本『テレビ・ドキュメンタリーを創った人々』の出版を機に行われました。これは、『放送調査と研究』2009年8月号に掲載したパイロット研究と、同誌に2012年2月号から3年半にわたって連載してきた「制作者研究」の論文をまとめたものです。

そして、このシンポジウムの一部も、『放送研究と調査』の7月号に採録しましたので、こちらもぜひご一読ください。

また、このシンポジムのダイジェストを文研ホームページで動画配信しています。ご覧になりたい方はここをクリック!ぜひご覧ください!

世論調査部(視聴者調査) 北村紀一郎

公式戦の連勝記録を歴代最多の29に伸ばした将棋の最年少プロ棋士、藤井聡太四段の大活躍が、将棋界だけでなく、日本中を沸かせました。将棋のことはよくわからないけれどファンになったという方も多いのではないでしょうか?藤井四段は、先日、佐々木勇気五段に敗れ、惜しくも連勝記録が止まりましたが、勢いのある新鋭とその前に立ちはだかる先輩棋士との対局には、勝負の妙を感じました。その藤井四段の大活躍を見て私がふと思ったのは、メディアの今でした。といっても、メディアの報道姿勢についての話ではありません。「通信サービスをはじめとする新たなメディアの台頭とそれを迎えるテレビ」という構図に、何だか似ていると感じたのです。

私たち文研は、去年(2016年)11月から12月にかけて、全国16歳以上の男女を対象に、「メディア利用動向調査」を行いました。4K・8Kや放送のインターネット同時配信をはじめ、動画配信やSNSなどメディアの最新動向に対する人々の意識や利用実態をつかむためです。今回は、世論調査部とメディア研究部が共同で調査を行いました。世論調査を専門とする世論調査部とメディア動向に詳しいメディア研究部がタッグを組むことで、それぞれの問題意識に基づく新たな視点や気づきがあり、有意義な調査になったのではないかと思います。

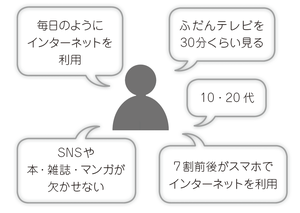

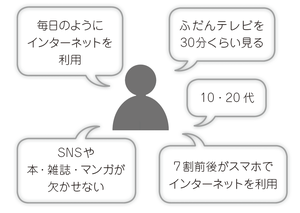

ところで、これは何のイラストだと思いますか?

答えは、調査で浮かび上がってきた、放送のインターネット同時配信を利用したい人の1つのイメージです。インターネットをよく利用する人が同時配信の利用意向が高いのはわかりますが、ふだんテレビを30分というわずかな時間だけ見る人が同時配信の利用意向が高いというのは、私たち担当者にとって少し意外でした。

また、個人的には、去年の夏にアナウンスの現場から文研に異動して初めて担当した世論調査でした。しかも、いまだにガラケー(携帯電話)を使っているアナログ派の私にとっては、何もかもが新しいことばかりで、大変刺激を受けました。

調査を通して感じたのは、テレビと新しいメディアとの関係についてです。期待を込めていうと、両者が単に対立するだけでなく、いい意味で競争し合うことで、メディア全体が活性化する可能性があるのではないか。そんなことを現在の将棋界になぞらえて、考えてみました。

今回の調査の詳しい報告は、「放送研究と調査」7月号に掲載されています。ぜひ、ご一読ください!

メディア研究部(放送用語・表現) 滝島雅子/山下洋子

同じ事柄を伝えるのに、複数の言い方が使われることを「ことばのゆれ」と呼びます。当部 放送用語班では、こうした「ことばのゆれ」に関する調査を、年に1~2回行っています。昨年7月の調査では、敬語を使った「依頼表現」や「許可を求める表現」、また対人関係を良好に保つための「配慮表現」のほか、「カタカナの表記」についての、世の中の一般的な使用の傾向を調査しました。その結果を『放送研究と調査』7月号で報告しています(「配慮表現」については8月号で報告の予定)。

みなさんは、人に何かをしてもらうよう頼むとき、どんな言い方をしますか。例えば、ボールペンを人に借りたいときは、一般的には「ボールペンを貸して(ください)。」ですよね。

ところが最近、「ボールペン貸してもらっていい?」、(または敬語を使って)「ボールペンを貸していただいてもよろしいでしょうか。」といった言い方をよく耳にするようになりました。これは、相手の「(ボールペンを)貸す」という行為を、いったん「貸してもらう(貸していただく)」という自分の行為に置き換えて、その許可を求めるように表現している言い方と捉えることができます。なぜわざわざ、このような、回りくどい言い方をするのでしょう。7月号では、こうした表現の使用傾向や支持される理由を考察しています。

また、後半では、外来語の表記の調査結果も報告しています。

「肉感的」などの意味の「erotic」をカタカナで書く場合、みなさんは、エロチックと書きますか?エロティックと書きますか?あんまり使わないことばだなぁと思う方も多いかもしれませんが、どちらかと言えばどうでしょう?

NHKの放送では、「エロチック」で発音・表記することにしています。

筆者自身、自分ではどう使っているかを考えてみました。どちらもおかしくないけれど、「エロティック」のほうが使いやすい気がします。2つの表記はイメージが違っていて、「エロチック」のほうがいやらしく感じます。なんだか「エロチック」は使いにくい。

今回報告している調査の結果、30歳代の女性で、「エロティック」を選ぶ人が少し増えていました。「エロティック」のほうが使いやすいと感じるのは、筆者が女だからなのかもしれません。

erotic以外に、dramatic(ドラマチック?ドラマティック?)、plastic(プラスチック?プラスティック?)「チック」「ティック」どちらの書き方を使うのかを聞きました。

そもそも、なんで「チック」と「ティック」と、2つの言い方、書き方があるんでしょう? 調査結果のほか、そんなことも考察しています。

『放送研究と調査』7月号で「ことばのゆれ」の世界をのぞいてみてください。

今回のシンポジウムは、この本

今回のシンポジウムは、この本