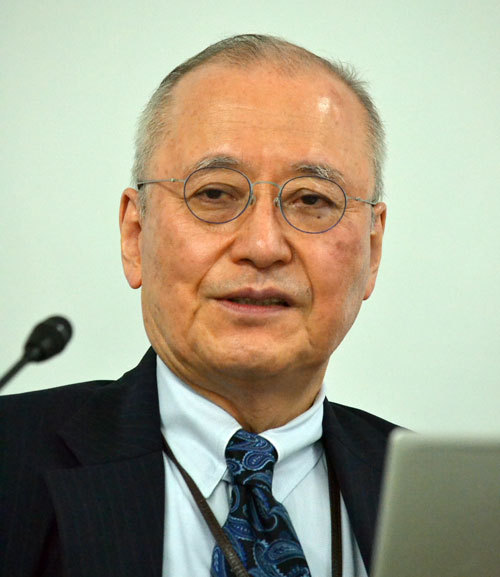

"メディア"と"多様性"の足跡をたずねて【研究員の視点】#496

メディア研究部(メディア動向)熊谷百合子

企画展の会場

企画展の会場

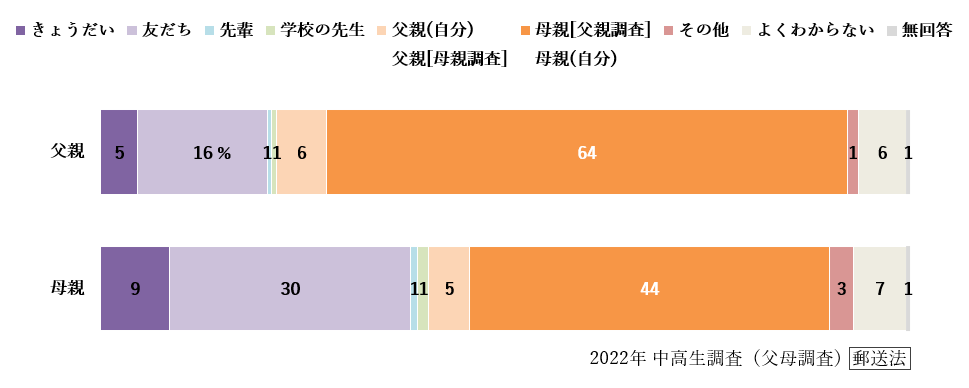

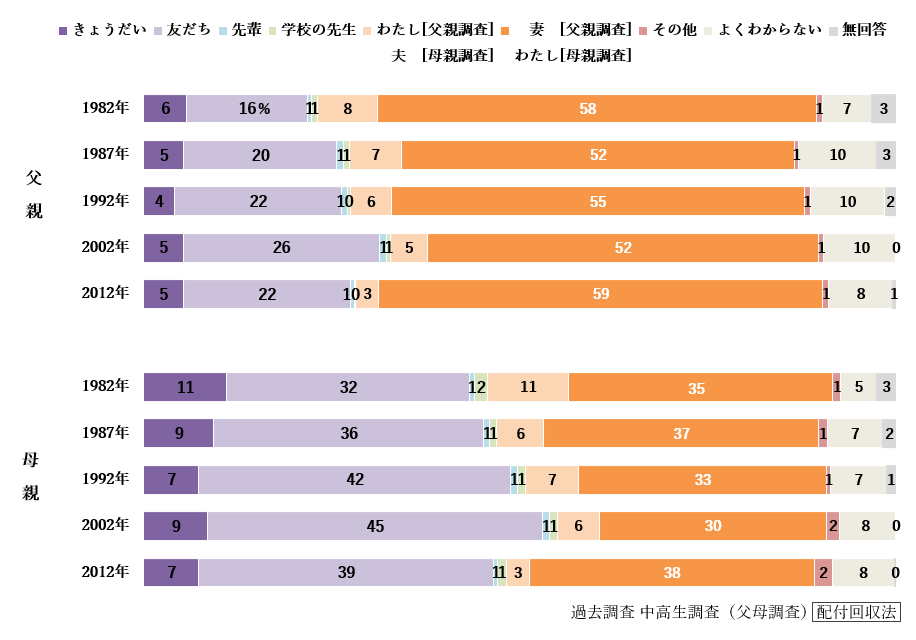

6月21日、世界経済フォーラムが2023年版の「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」1) を公表しました。日本は146か国中125位と、前年の116位を更に下回る結果となりました。2006年に調査が始まって以来、過去最低の水準です。ジェンダー・ギャップ解消のペースが今のままでは、男女平等の実現には131年かかるという試算も出されました。皆さんはこの現実をどのように受け止めますか?

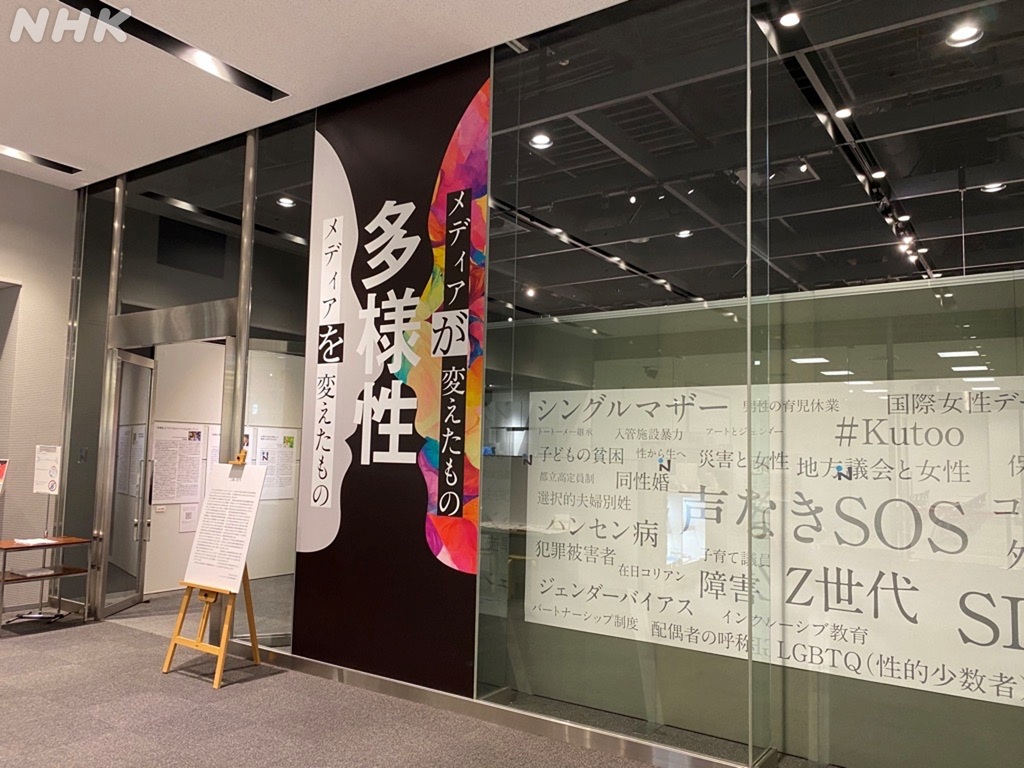

メディアがこの課題に果たすべき役割について改めて考えたいと思い、私は、8月20日まで開催中の企画展「多様性 メディアが変えたもの メディアを変えたもの」2) を見るため、横浜のニュースパーク(日本新聞博物館)を訪ねました。

日本新聞協会が運営するこの博物館は「歴史と現代の両面から確かな情報を見きわめる大切さと新聞の役割を学べる展示」を意識し、体験型ミュージアムとして中高生の体験学習の場としても活用3) が期待されています。今回の取材でも、館内は総合学習の一環で訪れている中学生や高校生でにぎわいを見せていました。

新聞やテレビ、通信社は、報道を通じて差別や人権侵害に関する問題を提起し、社会制度そのものの改善を働きかける役割を担ってきました。一方で、社会のさまざまな分野で多様性(ダイバーシティー)が重視されるようになるなか、メディアの中の多様性は進んでいないのではないかという指摘もあります。SDGsの機運が高まり、Z世代を中心とした若い世代が多様性教育を受けるなかで、世代間で意識の差が生まれていることも否めません。そんな今だからこそ「多様性」をキーワードに、「メディアが変えてきたもの」と「メディアを変えてきたもの」を時代の変化とともに振り返ろうというのが、今回の企画展です。展示資料はおよそ300点。病気や障害、子ども、性的マイノリティー、日本で暮らす外国人や少数民族をメディアはどのように取り上げてきたのか。明治期から現代までの日本の多様性の足跡を追体験しながら、メディアと人々との新しい関係性や未来のメディアの役割についても考えさせられる企画構成になっています。このブログでは、この多様性展から見えてきたメディアのジェンダー平等の足跡に注目して取り上げます。

「第1章 近代日本と女性」の展示では、明治から昭和初期までの新聞紙面から、この時代の新聞が女性をどのように取り上げてきたかを確認することができます。気になった記事を1つ紹介しましょう。

「當世婦人記者」と題したこの記事は、東京朝日新聞(現在の朝日新聞)の松崎天民記者が執筆したものです。記事の冒頭を引用します。

「文明開化の世界になつて、女の職業が段々殖(ふ)えて来た、遂(つい)には男の領分をも犯す様(よう)になつたは、婦人界のため祝着(しゅうちゃく)至極(しごく)だ、などゝ云つている間に油断は大敵、何時(いつ)しか新聞記者の領分にまで侵入して来た、あゝこれ何等(なんら)の珍現象ぞ」。

明治20年代以降、新聞各紙で新設された家庭欄の編集担当として女性が採用されるケースも多くなっていました。この記事からは、女性記者が増えつつあることを「珍現象」として男性記者が捉えていた、当時の時代の空気がひしひしと伝わってきます。

時は流れて令和の時代。かつてに比べると今の日本は女性にとってだいぶ働きやすい社会になっているように感じます。その土台を作ったのは「男女雇用機会均等法」。就職、昇進、定年など職場における男女の平等をうたった日本初の法律です。

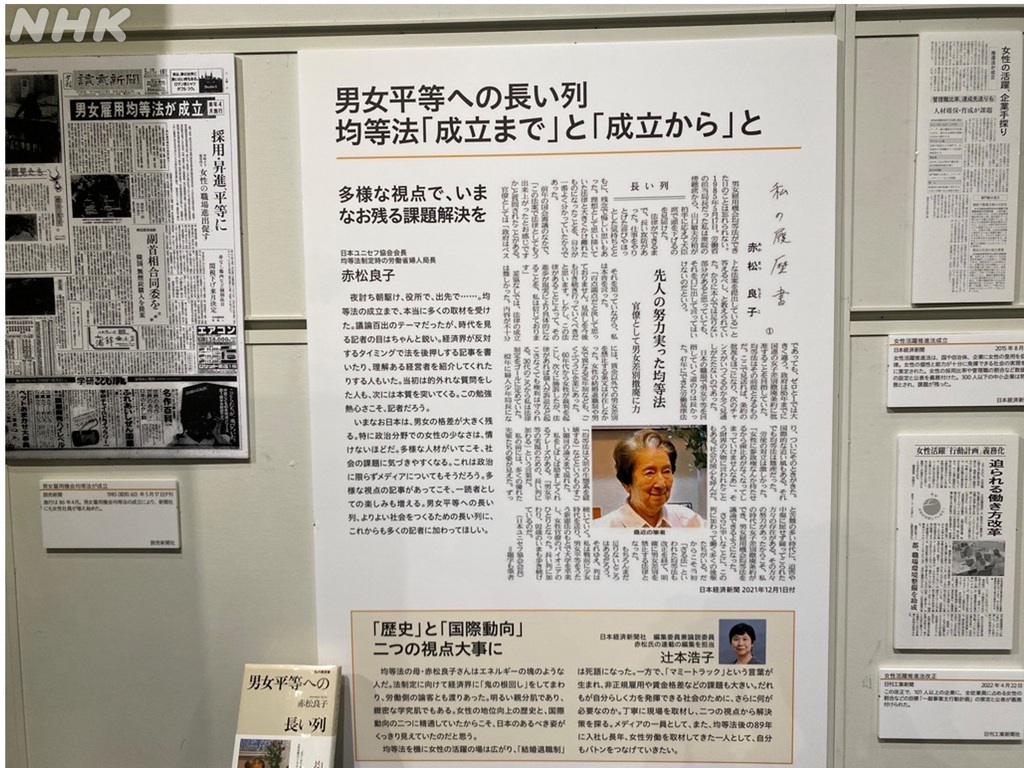

企画展「第3章 メディアの中の多様性は」の冒頭に展示されていたのは、均等法が成立した1985年5月17日の夕刊の一面記事、そして当時の労働省婦人局長で“均等法の母”と呼ばれた赤松良子さんによって2021年12月に連載されていた日本経済新聞の「私の履歴書」の記事とメッセージでした。連載は去年、「男女平等への長い列」4) のタイトルで単行本化されました。女性官僚の先駆けでもある赤松さんが、戦後日本の女性の地位向上を目指して奮闘してきた歩みを辿ることのできる一冊で、会場でも手に取って読むことができます。

赤松さんの連載の編集を担当したのは、日本経済新聞社の編集委員兼論説委員の辻本浩子さんです。均等法施行後の89年に入社し、女性労働を長く取材してきた辻本さんにとって、赤松さんの連載に関わることには特別な思いがありました。

(辻本さん)

「私が就職活動をするころには均等法がもう施行されていて、女性も働く時代だということが当たり前のようにテレビや新聞でも取り上げられていました。働く女性を当たり前の存在として社会の中で映し出していたことが大きかったですね。そういう意味でも私は均等法の恩恵を受けた一人です。社会部や生活情報部の記者として、働く人の現場や厚生労働省を担当していたので、レジェンドでもある赤松さんのことはずっと存じ上げてきました」

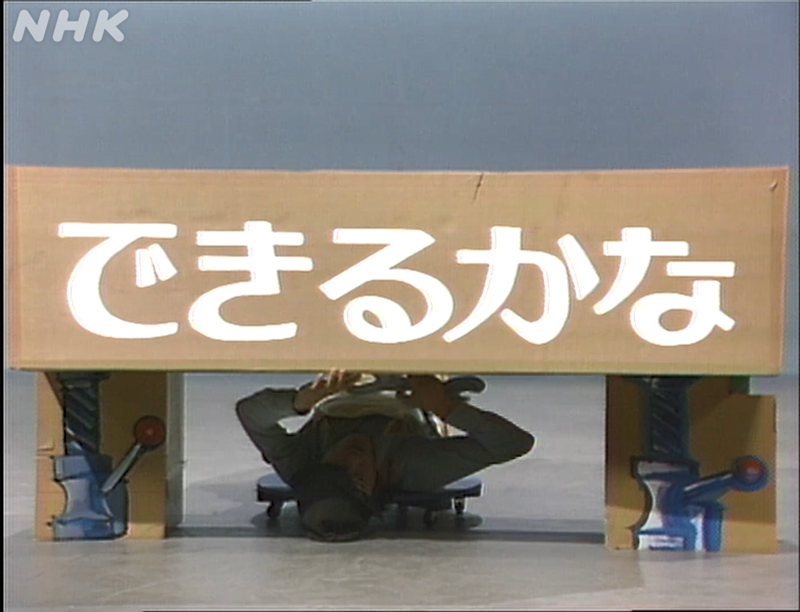

2000年12月放送「プロジェクトX」より

2000年12月放送「プロジェクトX」より

日本の男女共同参画の道を切り開いてきたパイオニアとして知られる赤松良子さん。かつてNHK総合で放送していた「プロジェクトX」でも、赤松さんら労働省の女性官僚が均等法成立に注いだ情熱を克明に描いています。20世紀最後の放送回となった2000年12月19日に「女たちの10年戦争~『男女雇用機会均等法』誕生~」5)と題して放送された番組では、経済界や労働運動からの激しい反発を受けながらも、苦渋の末に法律が生まれた過程を描いています。“男女平等への長い列”が連綿と今の時代にも続き、まだ道半ばであることを感じさせる番組でした。ちなみに、2000年春に放送が始まった「プロジェクトX」が女性たちのプロジェクトとして初めて取り上げたのが、この「女たちの10年戦争」です。番組冒頭のスタジオでは、「今世紀最後のプロジェクトX、ついに女性たちのプロジェクトの登場です」と紹介されていました。

「結婚退職制」、いわゆる“寿退社”の慣例に終止符を打った男女雇用機会均等法は、その後、1997年、2006年、2016年、2019年と4回の改正を経て現在に至っています。2度目の改正となった2006年には妊娠、出産を理由とした不利益取り扱いの禁止が盛り込まれたほか、直近の2016年の改正では事業主に対して妊娠、出産などに関するハラスメントの防止措置義務が新たに盛り込まれました。「プロジェクトX」の放送から21年後の2021年12月にNHK News Webに掲載された「News Up寿退社って、定年退職のこと?」6) と題した記事では、“寿退社”という言葉がもはや若い人には通じないことが紹介されています。

仕事と育児を両立する女性の先輩たちの背中を見ることができたのも、均等法が切り開いた新たな職場の風景と言えるでしょう。均等法は女性の働き方を変えたのみならず、この企画展のタイトルにもある「メディアを変えたもの」そのものだと感じました。

辻本さんは、“均等法の母”と呼ばれる赤松さんの言葉に今だからこそ触れてほしいと言います。

(辻本さん)

「連載したのは均等法の施行から35年の節目でした。若い人たちには、均等法はあって当然の法律だと思いますが、なぜこの法律ができたのか、どんな経過で作られてきたかはあまり知らないですよね。今もまだ女性が働きやすい社会とはなっておらず、均等法が目指した完全な男女平等のかたちにはなお遠い状況です。『男女平等への長い列に加わる』というのは赤松さんが好きな言葉なんですが、今回の連載を若い人へのバトンのつもりで書いてくださいました。長い列にはたくさんの人がいるわけです。悩んでいるのは自分だけじゃない、そして長い列で進むわけですから、変えようとする人たちがずっといて、変えようとする動きがあるということに、私自身も励まされる思いでした」

今回の企画展では「メディアが変えたもの」として象徴的な展示もあります。

会場のテレビモニターに映し出されていたのは1980年代にTBSが展開した「ベビーホテル・キャンペーン」の報道番組です。スタジオで解説する女性のテロップは「堂本記者」。2001年~2009年まで千葉県知事を務めた、堂本暁子さんの記者時代の姿でした。無認可の保育所に「ベビーホテル」と呼び名をつけて、子どもの置かれた劣悪な環境を週に1回のペースで夕方6時からのローカルニュースで1年にわたり放送しました。キャンペーン報道の概要を伝えるパネルでは「ベビーホテルの運営実態、預ける親の声や独自の利用者実態調査結果、識者の意見、厚生大臣のインタビューなどさまざまな角度から問題を伝え続けた」ことが紹介されています。この報道をきっかけに81年6月には児童福祉法が一部改正され、行政の監督権限が与えられるなどの改善につながりました。

「問題に気づいた時に、入り口で止まるのではなく、課題を洗い出し、改善できるまで闘い抜くことが求められています」という堂本さんのメッセージが、報道の現場に身を置いてきた私にはずしりと響きました。

尾高泉館長

尾高泉館長

開館以来、ニュースパークではさまざまな企画展を開催してきました。報道写真展や従軍取材展のほか、大震災や環境、太平洋戦争など取り上げたテーマは多岐にわたります。ミニ展示を含めるとその数は140を超えますが7)、「多様性」をテーマとした企画展は、20年あまりにわたる歴史のなかで今回が初めてのことです。館長の尾高泉さんが企画展のきっかけについて教えてくれました。

(尾高館長)

「男性中心の新聞業界でキャリアを重ねてきた均等法第一世代の全国の女性記者の皆さんが、定年や役員就任の時期を迎え、この40年弱の足跡からメディアや社会の変化をまとめてみよう、という機運が業界内外にありました。同時にグローバリズムやデジタル化でDE&I(Diversity, Equity and Inclusion)推進の流れも高まってきました。当時の報道業界は女性用の宿直室がなく、取材先に女性用のトイレもない時代でした。採用される女性も少なかったのですが、深夜勤務の多い報道界では、結婚や出産を機に辞めた人も多いので、今も残る女性はさらに少数派です。新聞博物館としてもまず、女性記者の歩みやジェンダー平等について、過去、現在、未来に時間軸を広げてまとめることから準備し、マイノリティーなどの多様性の視点の資料も収集していきました。」

均等法が施行された1987年に日本新聞協会に就職した均等法第一世代でもある尾高館長。今回の企画展は、子育て中の男性学芸員や女性学芸員も含めた多様なメンバーで構成することも意識したそうです。メンバーの年齢も多様にすることで、互いの視点を生かしながら展示の内容を深めることにもつながったと手応えを感じていました。当初から企画展の準備に関わってきた学芸員の平形さゆみさんと工藤路江さんは、来館者からの反応に驚かされていると言います。

学芸員の平形さんと工藤さん

学芸員の平形さんと工藤さん

(平形さん)

「企画展の会場でベテランの女性記者の方に声をかけていただくことがあります。展示をご覧になってこれまでの記者人生でのさまざまな思いがめぐるようなんですよね。男性が圧倒的に多い職場や取材先で、女性であるがゆえに味わった悔しい経験についても蕩々(とうとう)と語ってくださるので、私たちも新たな気づきを日々もらっています。それだけでなく、他の業界で働く女性からも声をかけられます。働く女性、過去に働いたことのある方なら誰でも胸に響く展示になっているのかなと感じます。ぜひ多くの方に来館してほしいです」

(工藤さん)

「展示物について聞かれるということよりも、展示物からさまざまな思いがめぐって、語らずにはいられないという方が多いのが今回の企画展の特徴かもしれないですね。見てくださる方の熱量を感じます。閉館後は毎日、展示室の清掃をしているのですが、ショーケースにはたくさんの指紋の跡が残っていて、熱心にご覧になっていったんだなぁというのが伝わってきます」

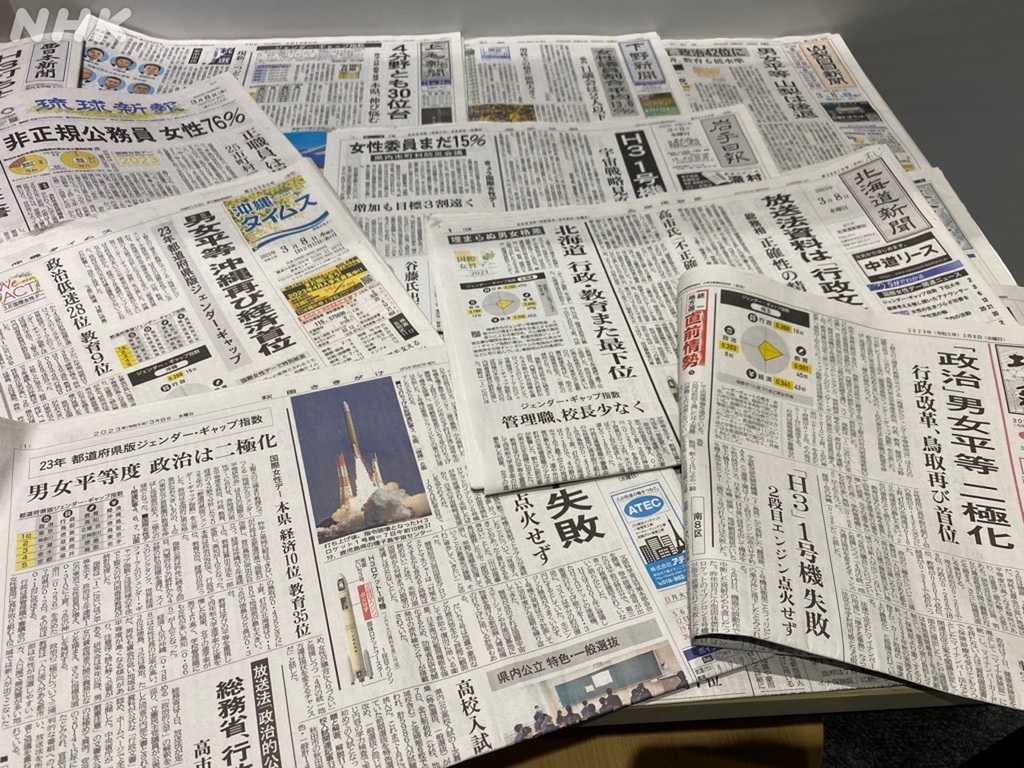

国際女性デーの地方紙の記事

国際女性デーの地方紙の記事

会場の中でひときわ印象的だったのが、国際女性デーの3月8日付けの全国紙や地方紙の朝刊を並べたコーナーです。沖縄タイムスと琉球新報は題号にシンボルフラワーのミモザをあしらい、国際女性デーならではの紙面を演出していました。また北海道新聞や東京新聞、西日本新聞など10紙以上の地方紙が一面トップでジェンダー・ギャップに関する記事を掲載しています。

地方紙の一面記事

地方紙の一面記事

記事に共通して出てくるのが「都道府県版ジェンダー・ギャップ」というワードです。「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」は、共同通信が上智大学の三浦まり教授らと去年から始めた新たな取り組みで、世界経済フォーラムが算出するジェンダー・ギャップ指数を参考に「政治」「行政」「教育」「経済」の4分野の指数と順位を都道府県ごとに分析し、毎年国際女性デーの3月8日に公表しています。公表されたデータは加盟社の地方紙や放送局が活用することができます。地方紙の一面トップでジェンダー・ギャップが取り扱われていることに、館長の尾高さんも変化の兆しを感じています。

(尾高館長)

「国際女性デーにこれだけ多くの地方紙が向き合っていることを知ったのは、今回の企画展の原動力の一つとなりました。『都道府県版ジェンダー・ギャップ指数』が可視化されたことで、地方紙の各紙がジェンダー・ギャップを『地域の社会課題の一つだ』という認識で独自に取り組めるようになったのだと思います。地方紙でジェンダーに取り組んでいるのは20代、30代の若い女性記者です。均等法1期生の女性は組織の中で圧倒的に少数派なので、ジェンダーやフェミニズムとはあえて距離を置いてきたという人も少なくありません。若い世代の記者の皆さんが地域のジェンダー・ギャップを真正面から描写して記事化していることに、活力を感じますね」

男女間の格差がいまだに深刻な日本。ジェンダー平等の実現に向けて、変化を加速させていくためにメディアが果たしていくべき役割は、これまでにも増して大きくなっていると感じます。7月15日(土)には「多様性とメディア」8) 、そして7月29日(土)は「新聞とジェンダー平等」9) をテーマにした2つのシンポジウムも企画していて、メディアに関わる新聞記者や研究者が議論を交わす予定です。ニュースパークの「多様性展」は、日本のジャーナリズムの現在地、そして未来に向けて果たしていく役割を見つめ直す一つの契機となりそうです。

1) https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023

2) 企画の詳細は https://newspark.jp/exhibition/ex000318.html

3) ニュースパークの概要・沿革 https://newspark.jp/about/

4) https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/22/06/23/00255/

5) https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/detail/?crnid=A200012192115001300100

6) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211215/k10013389061000.html

7) これまでの企画展一覧 https://newspark.jp/exhibition/archive/

8) https://newspark.jp/news/2023/0609_000324.html

9) https://newspark.jp/news/2023/0609_000325.html

|

【熊谷 百合子】 ★こちらの記事もあわせてお読みください |

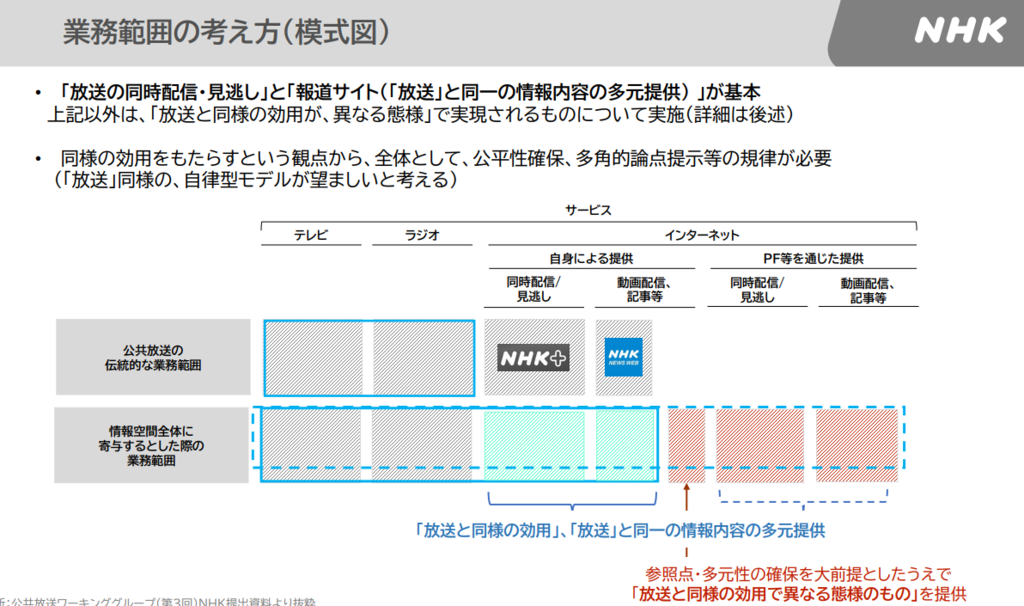

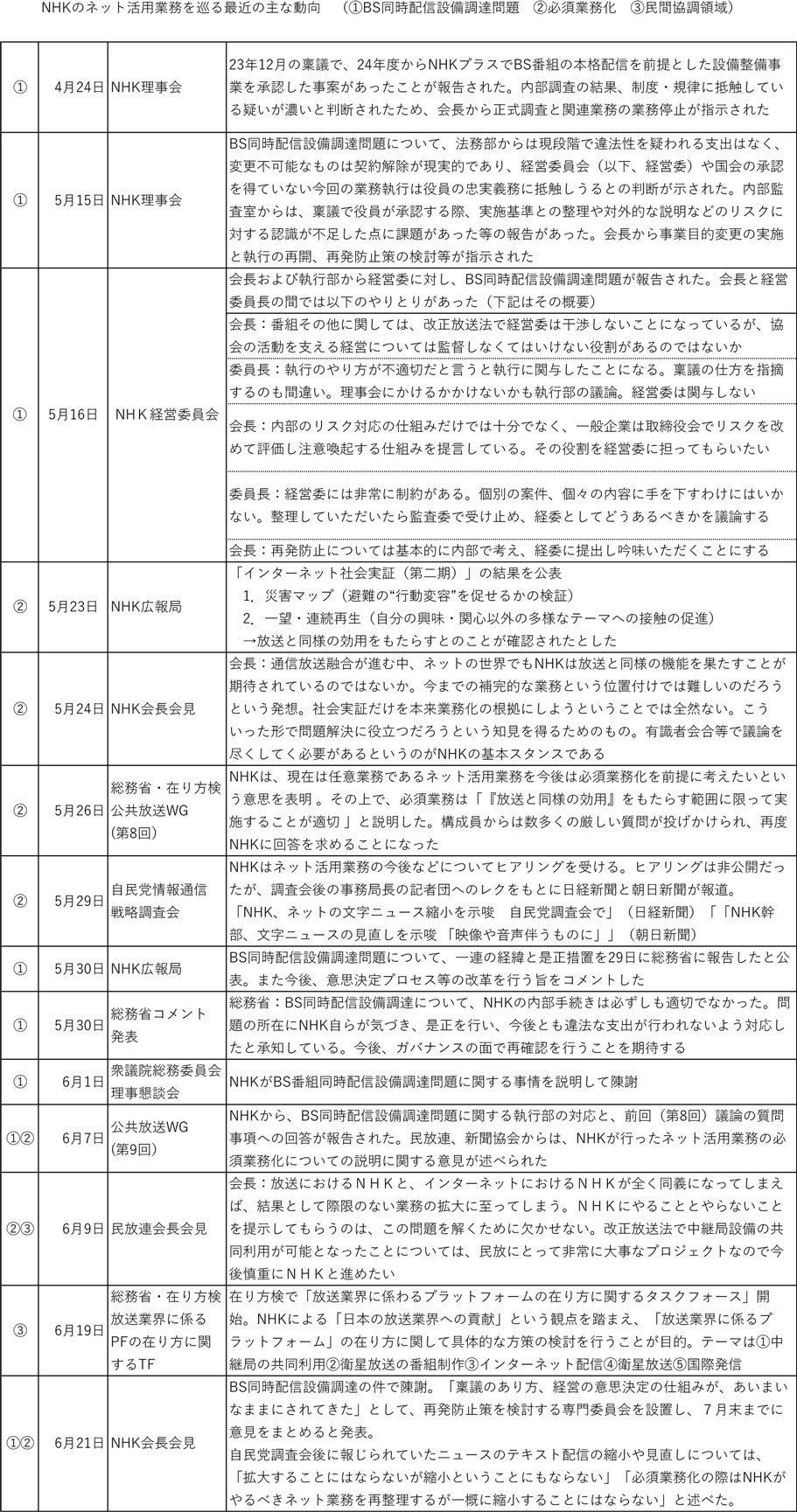

図1 NHKのネット活用業務をめぐる最近の主な動向

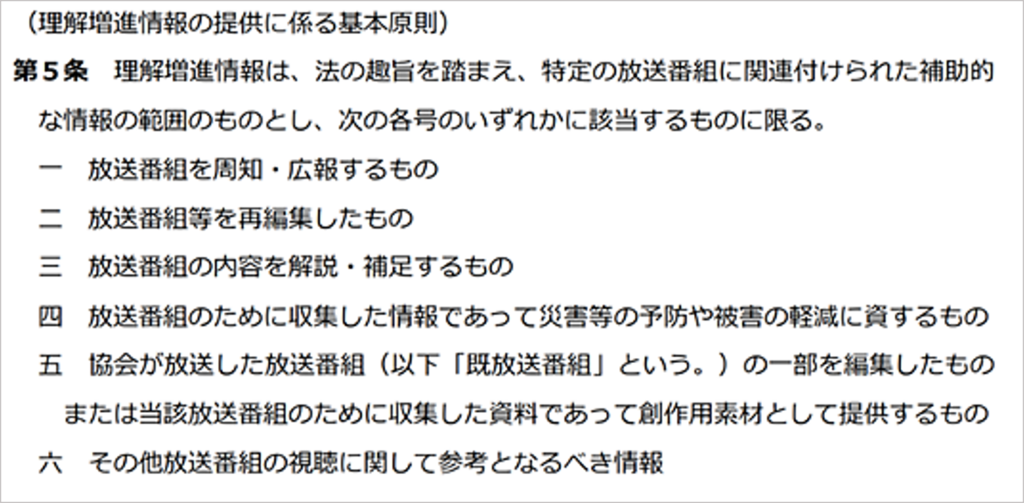

図1 NHKのネット活用業務をめぐる最近の主な動向 図2 NHKのネットサービス「理解増進情報」

図2 NHKのネットサービス「理解増進情報」

北海道南西沖地震津波の被害

北海道南西沖地震津波の被害  日本海中部地震津波の被害

日本海中部地震津波の被害  東北大学災害科学国際研究所 今村文彦教授

東北大学災害科学国際研究所 今村文彦教授 北海道奥尻島の被害

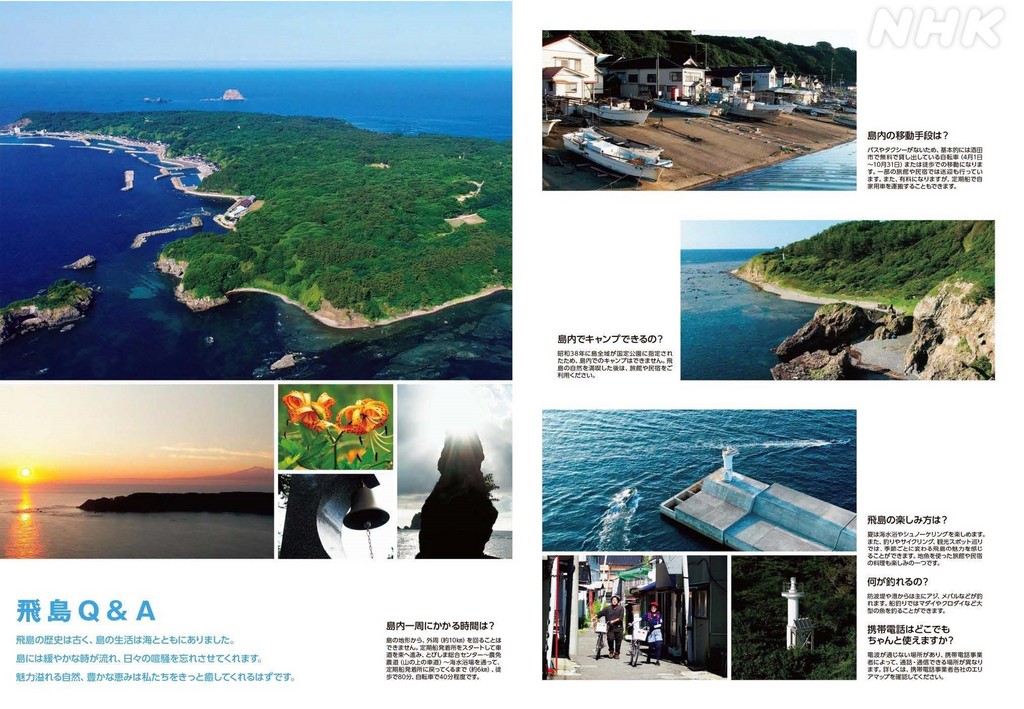

北海道奥尻島の被害 飛島津波避難リーフレット表面

飛島津波避難リーフレット表面

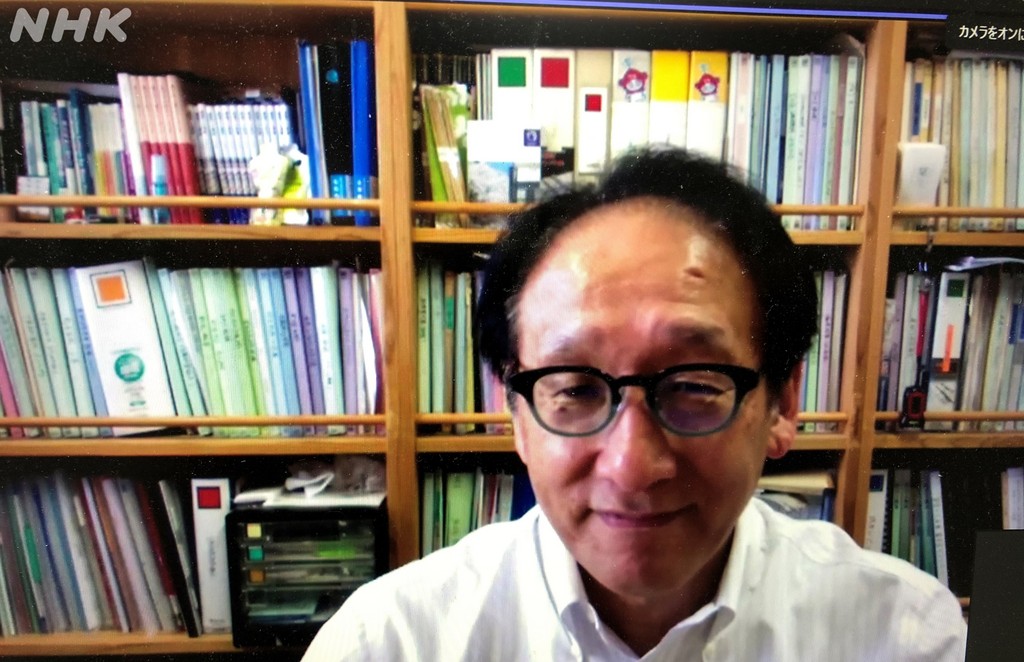

今村教授

今村教授

シンポジウムの様子(2023年5月27日・那覇市) 画像提供:沖縄対外問題研究会

シンポジウムの様子(2023年5月27日・那覇市) 画像提供:沖縄対外問題研究会 シンポジウムの様子(2023年5月27日・那覇市) 画像提供:沖縄対外問題研究会

シンポジウムの様子(2023年5月27日・那覇市) 画像提供:沖縄対外問題研究会 シンポジウムの様子を伝えた沖縄タイムスと琉球新報の記事(2023年5月28日)

シンポジウムの様子を伝えた沖縄タイムスと琉球新報の記事(2023年5月28日)